L’année est 1787. Un vent de révolution souffle sur Paris, subtil mais constant, comme le murmure d’un peuple las des privilèges de la Cour et de l’injustice de ses tribunaux. Les ruelles étroites, labyrinthes de pierres et d’ombres, recèlent leurs secrets, leurs misères et leurs crimes. La Bastille, sombre sentinelle, se dresse fièrement, symbole d’un pouvoir absolu qui peine à maintenir son emprise sur une société rongée par les inégalités. Les procès, nombreux et souvent iniques, se déroulent dans une atmosphère lourde de suspicion, où la vérité se perd dans le dédale des procédures et des influences.

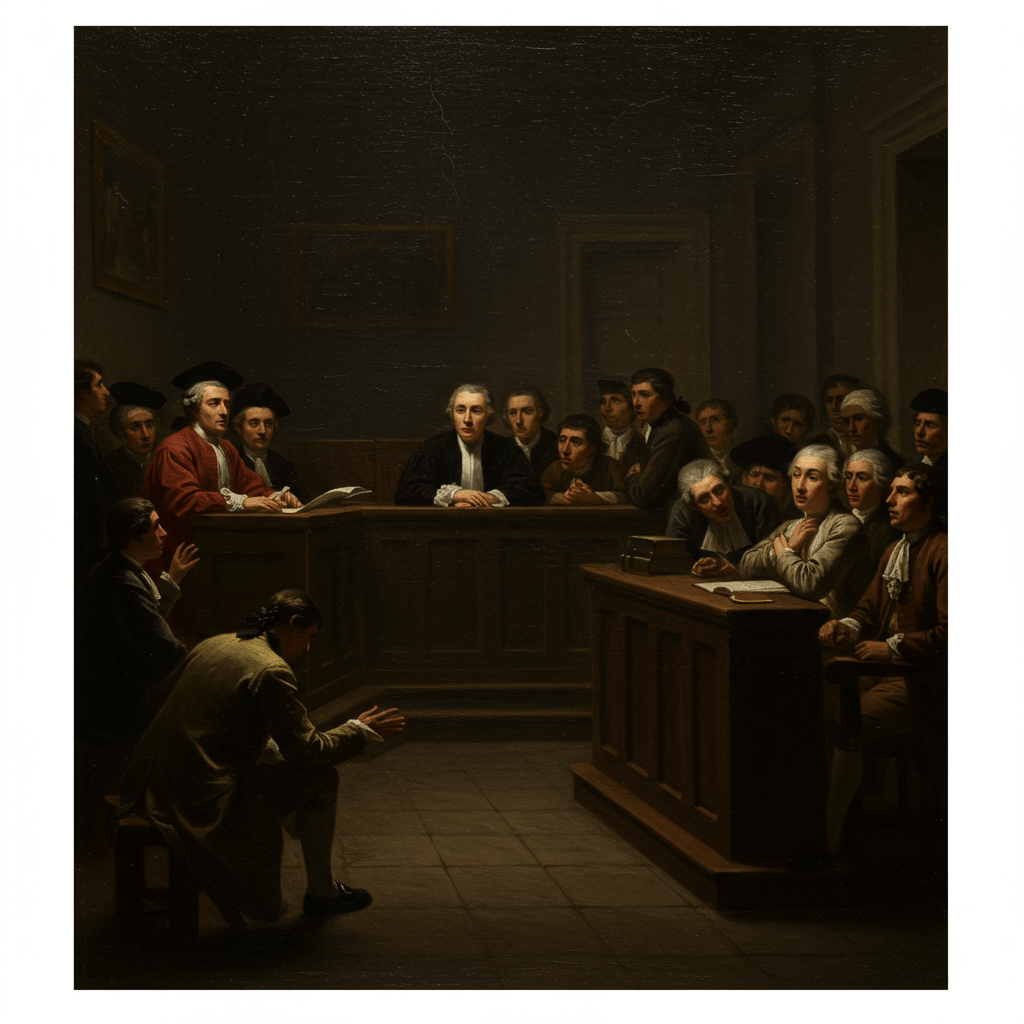

Le bruit des procès résonne dans les cours de justice, comme une sonnerie funèbre annonçant le sort des accusés. Des hommes et des femmes, issus de tous les milieux, sont traînés devant les juges, accusés de crimes plus ou moins graves, de la simple volerie au plus abject des assassinats. Leurs destins, liés à la roue capricieuse de la justice royale, se jouent sous les regards impassibles des magistrats, souvent plus préoccupés par leurs propres intérêts que par le respect scrupuleux de la loi.

La forteresse de la Bastille et ses prisonniers oubliés

La Bastille, plus qu’une simple prison, était un symbole de l’arbitraire royal. Derrière ses murs épais, des innocents pourrissaient, victimes de dénonciations anonymes ou de vengeances politiques. Les procès qui s’y déroulaient étaient des parodies de justice, où les accusés, privés de défense digne de ce nom, étaient condamnés sans espoir d’appel. Les lettres de cachet, instruments de terreur à la disposition du roi, permettaient l’emprisonnement sans jugement, réduisant à néant les droits élémentaires des citoyens. Les conditions de détention étaient épouvantables, la maladie et la faim rongeant les corps et les âmes des captifs. Combien de drames se sont joués dans ces cachots obscurs, loin des regards indiscrets du monde extérieur ?

Les procès politiques : un jeu d’influence et de corruption

Les procès politiques sous Louis XVI étaient loin d’être des exercices impartiaux de justice. Les juges, souvent liés à la Cour par des liens de parenté ou d’intérêt, jugeaient les affaires en fonction de leur propre convenance, laissant peu de place à l’équité. Les dénonciations anonymes, souvent nourries par la jalousie ou la vengeance, servaient de prétexte pour éliminer les opposants politiques. La corruption régnait en maître, les richesses et les influences déterminant bien souvent l’issue des procès. Les avocats, confrontés à un système profondément injuste, se débattaient entre leur conscience et le désir de préserver leur propre sécurité.

La misère et le crime : les victimes d’une société inégalitaire

Le poids de la misère, omniprésent dans la société française du XVIIIe siècle, était un facteur déterminant dans la criminalité. La faim, le manque d’emploi et l’absence de protection sociale poussaient les plus déshérités à commettre des actes désespérés. Les procès pour vol, souvent associés à des peines disproportionnées, reflétaient l’insensibilité de la justice royale face à la souffrance des plus pauvres. Les prisons, surpeuplées et insalubres, étaient des lieux d’horreur où les condamnés étaient livrés à eux-mêmes, victimes de la maladie et de la violence. Le système judiciaire, loin de réhabiliter, contribuait à la déshumanisation des plus vulnérables.

Le poids de la religion et la chasse aux sorcières

L’influence de l’Église catholique était considérable dans la société française de l’époque. Les procès pour sorcellerie, bien que moins fréquents qu’aux siècles précédents, n’avaient pas disparu. Les accusations, fondées sur des croyances superstitieuses et des témoignages souvent obtenus sous la torture, conduisaient à des condamnations injustes. Des femmes, souvent accusées de pratiques magiques, étaient brûlées vives sur le bûcher ou emprisonnées à vie, victimes d’un système judiciaire imprégné de dogmatisme et d’obscurantisme. L’irrationnel et la peur nourrissaient le spectre de la justice divine, pervertissant le cours de la justice humaine.

Le crépuscule du règne de Louis XVI est celui d’une justice défaillante, miroir d’une société profondément inégalitaire et en proie aux contradictions. Les procès, symboles des vices de ce système, annoncent la tempête révolutionnaire qui s’apprête à balayer les structures pourries de l’Ancien Régime. La guillotine, machine révolutionnaire à la fois symbole de justice et de terreur, n’est pas loin. Le destin de la France, comme celui de tant d’accusés devant les tribunaux royaux, se joue dans les ténèbres, attendant la lumière cruelle d’un nouvel aube.