L’année est 1889. Paris scintille, une toile chatoyante tissée de lumières électriques naissantes et de l’ombre persistante des ruelles médiévales. L’Exposition Universelle attire les foules, un ballet incessant d’élégance et de curiosité. Mais au cœur même de cette effervescence, une bataille plus discrète, plus sournoise, se joue : celle de la protection des recettes, de ce patrimoine gastronomique français, si cher au cœur de la nation.

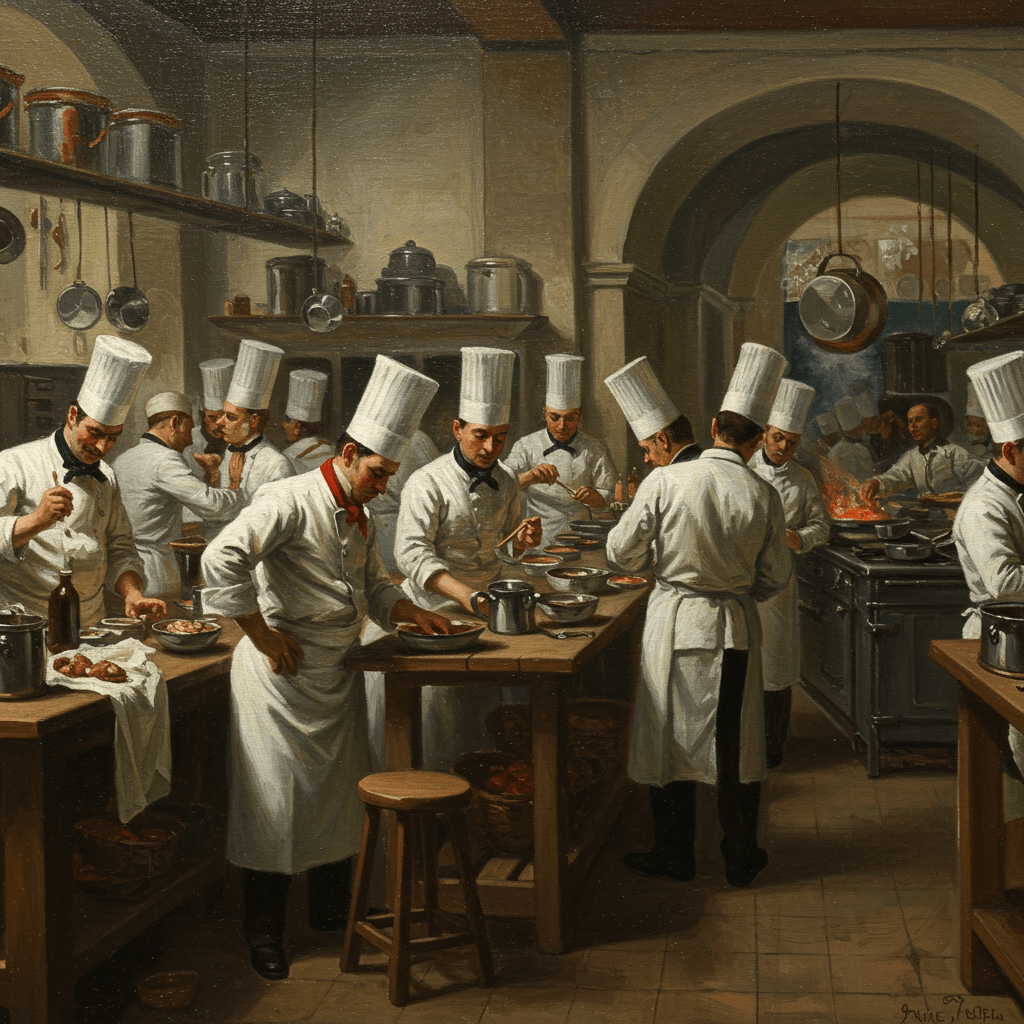

Dans les cuisines feutrées des grands restaurants, des chefs, dignes héritiers d’une tradition culinaire ancestrale, veillent jalousement sur leurs secrets. Leur savoir-faire, distillé au fil des générations, est un héritage précieux, un trésor aussi fragile que précieux. Une recette, une simple combinaison d’ingrédients, peut représenter des années de travail, d’expérimentation, de perfectionnement. Mais dans ce Paris bouillonnant, où l’innovation et la concurrence sont féroces, la copie et le plagiat menacent de dévorer ce patrimoine culinaire.

La Guerre des Recettes

C’est dans ce contexte que naît une tension palpable. Les chefs, ces artistes de la gastronomie, se retrouvent à la fois protecteurs et proies. Ils doivent à la fois innover pour attirer la clientèle exigeante et préserver l’intégrité de leurs créations. Chaque recette est une œuvre d’art, une composition orchestrée avec précision, et la menace du vol est omniprésente. Les histoires de recettes volées, de secrets trahis, circulent dans les cuisines comme des ombres menaçantes. Des espions culinaires, infiltrés dans les brigades, s’efforcent de dérober ces secrets, prêts à vendre leur butin au plus offrant.

Les Premières Tentatives de Protection

Les tentatives de protéger ces recettes restent balbutiantes. Le droit d’auteur, alors en pleine évolution, n’offre qu’une protection limitée. Les chefs doivent faire preuve d’ingéniosité pour préserver leurs secrets, souvent en s’appuyant sur des accords verbaux, des clauses de confidentialité ou des procédés de fabrication complexes, gardés jalousement par quelques initiés. Les recettes sont retranscrites à la main, dans des carnets soigneusement verrouillés, transmis de génération en génération, tel un héritage sacré. L’oralité, la transmission du savoir-faire, joue un rôle crucial dans ce système de protection fragile.

L’Émergence d’une Conscience Collective

Cependant, un vent de changement souffle. L’ère industrielle, avec ses innovations technologiques, bouleverse les méthodes de production alimentaire. L’apparition de nouveaux ingrédients, de nouvelles techniques, force les chefs à s’adapter. Mais cette adaptation ne se fait pas sans susciter des réflexions sur la protection du patrimoine culinaire. Des voix s’élèvent pour réclamer une meilleure protection juridique des recettes, afin de préserver l’intégrité du savoir-faire français. Des associations de chefs commencent à se former, unissant leurs efforts pour défendre leurs intérêts collectifs.

Le Combat pour la Reconnaissance

Le combat pour la reconnaissance juridique du patrimoine gastronomique est long et ardu. Il faut convaincre les instances politiques de l’importance de cette protection, de la nécessité de préserver ce trésor national. Les chefs doivent faire valoir l’importance économique de la gastronomie française, son rayonnement international, son impact sur l’identité culturelle du pays. Leur plaidoyer résonne dans les couloirs du pouvoir, un écho ténu mais persistant, qui finira par trouver un écho favorable.

Le siècle s’achève. Le combat pour la protection des recettes, loin d’être terminé, marque un tournant. L’émergence d’une conscience collective, la volonté de préserver un héritage commun, ouvre la voie à des réformes juridiques qui, petit à petit, viendront consolider la protection du patrimoine gastronomique français. Les chefs, ces gardiens du goût, ont planté une graine, une graine de protection, qui ne tardera pas à germer et à porter ses fruits.