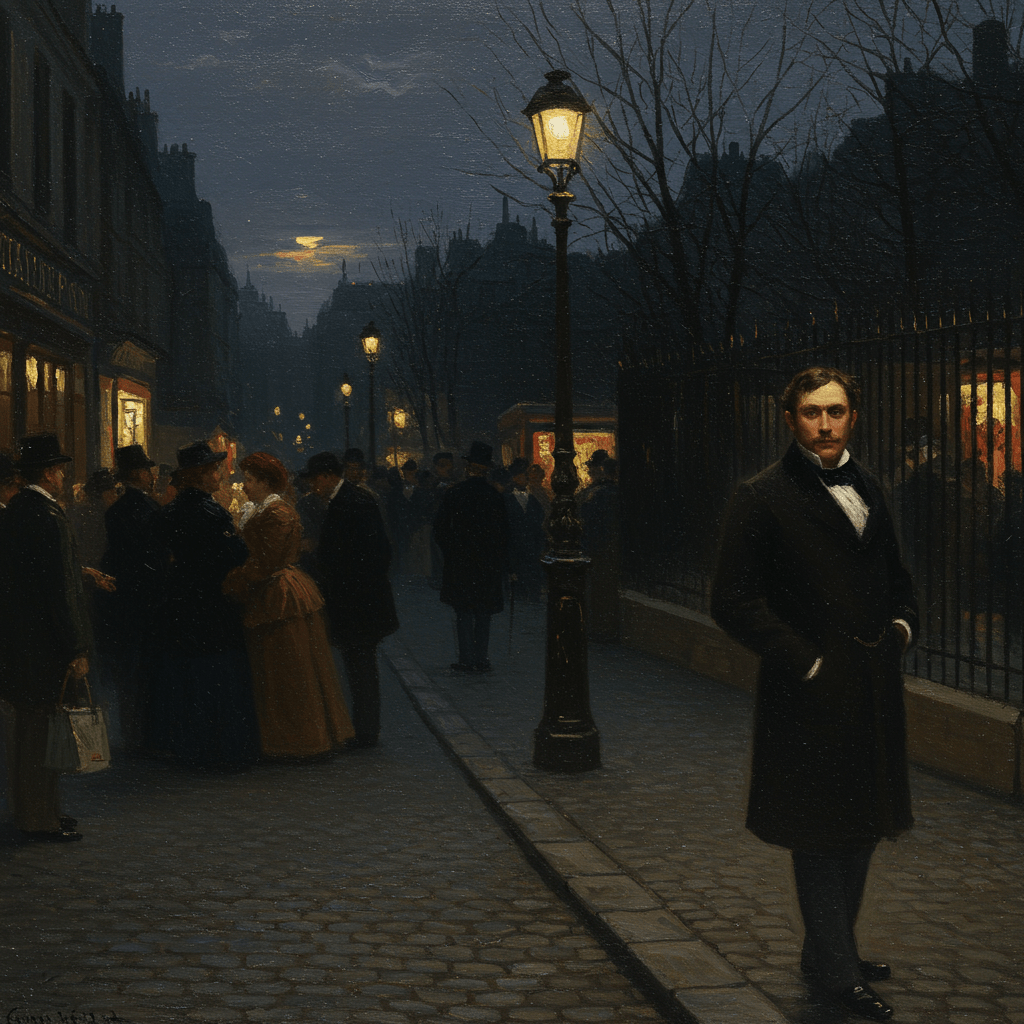

Paris, 1880. Les ruelles sinueuses du Marais, baignées dans la lumière blafarde d’un crépuscule hivernal, murmuraient des secrets aussi anciens que la ville elle-même. Des ombres dansaient, furtives, entre les bâtiments imposants, leurs silhouettes se fondant dans les ténèbres. L’atmosphère était lourde, chargée d’une tension palpable, une tension qui n’était pas seulement celle du froid mordant, mais aussi celle d’une peur sourde, omniprésente, qui rongeait le cœur même de la société. Car sous la façade dorée de la Troisième République, une guerre silencieuse faisait rage, une guerre contre ceux qui osaient défier les conventions morales, ceux qui vivaient dans l’ombre, dans la clandestinité : les hommes qui aimaient les hommes.

Le spectre de la débauche, du vice et de la perversion hantait les esprits bourgeois. La presse, toujours avide de scandales, se délectait des rumeurs qui circulaient dans les salons et les arrière-cours, alimentant la machine à broyer les réputations et les vies. L’homosexualité, jusque-là tolérée dans une certaine mesure, devenait désormais un sujet de préoccupation majeure pour les autorités, un fléau qu’il fallait éradiquer au nom de la morale publique et de la santé de la nation.

La Loi et la Lettre

Les lois, draconiennes et ambiguës, étaient l’arme principale de cette répression. L’article 330 du Code pénal, hérité de la monarchie, frappait les « actes de débauche entre personnes du même sexe », laissant une large marge d’interprétation aux juges, souvent influencés par des préjugés et une morale puritaine. Des arrestations arbitraires, des procès expéditifs, des condamnations à des peines de prison ou à l’exil étaient monnaie courante. La société, dans sa grande majorité, ne se souciait guère du sort de ces « déviants », préférant ignorer la réalité de leurs souffrances. Les avocats plaidaient en vain, les familles se cachaient, la honte et le déshonneur pesant comme un couperet sur les accusés.

Mais le nombre d’arrestations augmentait. Des réseaux d’espionnage se mettaient en place, utilisant des agents provocateurs et des informateurs pour débusquer les hommes qui osaient vivre leur amour au grand jour ou dans le secret des lieux obscurs. Des maisons closes, des bals masqués, des salons littéraires et artistiques, tout était suspecté et surveillé. Les journaux relataient les procès avec une jubilation sadique, savourant les détails les plus sordides, exacerbant la peur et la stigmatisation.

Les Figures de l’Ombre

Au cœur de cette obscurité, des personnages se dressaient, des hommes et des femmes qui, malgré le danger, tentaient de résister à cette vague de répression. Certains, intellectuels et artistes, défendaient la cause des homosexuels, même si cela signifiait risquer leur propre réputation. Ils critiquaient la morale hypocrite de la bourgeoisie, dénonçant l’intolérance et la cruauté de la loi. D’autres, plus discrets, se battaient dans l’ombre, organisant des réseaux de soutien et d’entraide pour ceux qui étaient victimes de la justice ou de la société.

Parmi ces figures, on trouvait des écrivains, des peintres, des acteurs, des musiciens, des hommes et des femmes qui, par leur talent et leur courage, osaient défier les tabous. Mais leur résistance, souvent discrète et clandestine, se heurtait à la force implacable de la machine répressive. Leur vie était un combat permanent, une lutte pour la survie et pour la reconnaissance de leur humanité.

La Justice et l’Injustice

Les procès étaient des spectacles désolants, où les hommes étaient jugés non pas sur leurs actes, mais sur leur orientation sexuelle. Les témoignages étaient souvent tronqués, les preuves fabriquées, les juges se laissant guider par leurs préjugés plutôt que par la justice. Les avocats, même les plus expérimentés, avaient du mal à défendre leurs clients face à la puissance de l’opinion publique et à la rigidité du système judiciaire. Les condamnations étaient souvent disproportionnées, les peines de prison excessives, les vies brisées.

L’histoire retient quelques noms, des victimes de cette injustice, des hommes qui ont payé le prix fort pour avoir osé aimer. Leurs histoires, souvent oubliées ou étouffées par le silence de la honte, constituent un témoignage poignant de la cruauté et de l’hypocrisie d’une époque. Elles nous rappellent que la lutte pour les droits des homosexuels est un combat permanent, une lutte pour la justice et pour le respect de la dignité humaine.

Les Conséquences d’une Époque

La répression de l’homosexualité sous la Troisième République a laissé des traces profondes dans la société française. Elle a alimenté la peur, la dissimulation, la stigmatisation. Elle a détruit des vies, brisé des familles, et contribué à créer un climat de suspicion et d’intolérance. Ses conséquences se sont fait sentir pendant des décennies, affectant les relations sociales, les expressions artistiques, et même la recherche scientifique. Le chemin vers l’acceptation et la reconnaissance des droits des homosexuels a été long et difficile, et il reste encore beaucoup à faire pour effacer complètement les séquelles de cette période sombre de l’histoire de France.

Les ombres du passé persistent, mais elles nous rappellent l’importance de la mémoire et de la lutte contre toute forme de discrimination. L’histoire de cette répression, loin d’être un simple récit du passé, est un avertissement pour l’avenir, une leçon sur la nécessité constante de la tolérance, de la compassion et du respect de la dignité humaine, quelles que soient les différences.