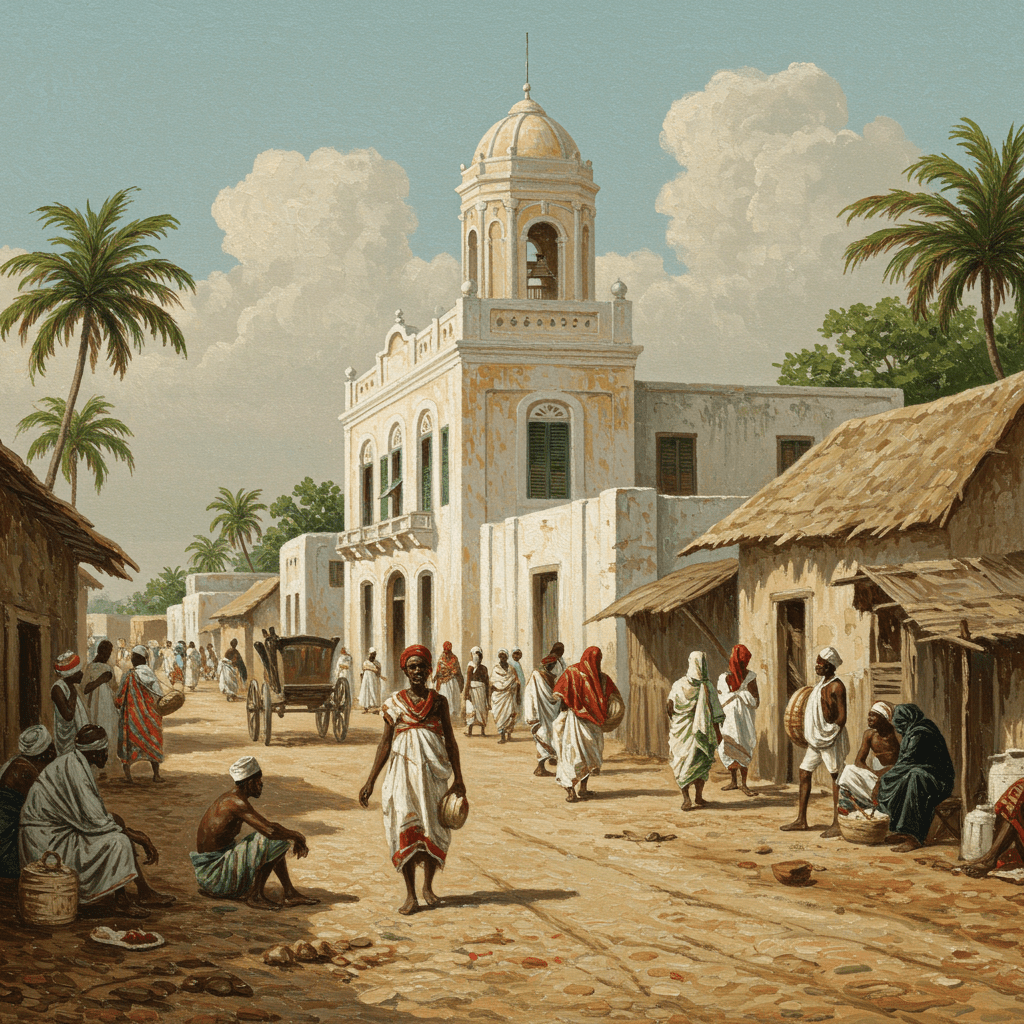

L’année est 1885. Le soleil implacable du Sénégal darde ses rayons sur les maisons blanchies à la chaux de Saint-Louis. Une chaleur suffocante règne, alourdissant l’air d’une indolence pesante. Dans les rues étroites et poussiéreuses, les ombres allongées des maisons projettent des silhouettes étranges, où se mêlent les habits éclatants des indigènes et les uniformes sombres des fonctionnaires coloniaux. Une atmosphère de tension palpable flotte, dissimulée sous le vernis de la civilisation européenne, un vernis qui ne parvient pas à masquer les fissures profondes de la domination.

Un parfum âcre de tabac et de sueur se mêle à l’odeur douceâtre des mangues mûres. Les murmures des conversations, un mélange de français hésitant et de langues locales aux sonorités exotiques, s’entremêlent, créant une symphonie étrange et dissonante. Ici, sous le masque d’une mission civilisatrice, se joue une tragédie bien plus sombre, une histoire tissée de pouvoir, d’hypocrisie et de contrôle, où la police des mœurs sert d’instrument de domination coloniale.

Le Manteau de la Moralité

La police des mœurs, à première vue, se présente comme un rempart contre le vice, une force protectrice de la morale publique. Mais dans ce contexte colonial, son rôle est bien plus pervers. Sous le prétexte de préserver les bonnes mœurs, elle s’érige en gardienne de l’ordre social imposé par les colonisateurs. Les agents, souvent des hommes sans scrupules, profitent de leur pouvoir pour harceler, humilier et punir les populations indigènes. Les femmes, en particulier, sont les victimes privilégiées de cette répression morale, leurs coutumes et leurs traditions étant jugées « immorales » et « sauvages » par les yeux condescendants des colonisateurs.

Les infractions les plus mineures, un simple vêtement jugé indécent, une danse considérée comme lascive, peuvent entraîner des sanctions disproportionnées : amendes exorbitantes, emprisonnement, voire des châtiments corporels. Ces sanctions, loin d’être des mesures isolées, s’inscrivent dans un système plus vaste de contrôle social, visant à briser la résistance culturelle et à soumettre les populations indigènes à la volonté coloniale.

La Construction du « Sauvage »

Pour justifier leur domination, les colonisateurs ont construit une image dégradante des peuples colonisés, les dépeignant comme des êtres primitifs, dépourvus de morale et de civilisation. Cette représentation, savamment entretenue par la propagande coloniale, sert à légitimer les actions de la police des mœurs. En présentant les populations locales comme des sauvages, il devient facile de justifier la répression de leurs pratiques culturelles, de leurs traditions et de leurs modes de vie.

Les rapports officiels, souvent biaisés et manipulés, décrivent des scènes de débauche et d’immoralité, amplifiant les comportements marginaux pour renforcer l’image du « sauvage » à soumettre. La police des mœurs, dans ce contexte, devient un outil de fabrication de cette image, un instrument de construction de l’altérité, permettant de justifier l’oppression et le pillage des ressources.

Le Masque de la Civilisation

Derrière le masque de la civilisation, se cache une réalité bien plus sombre. La police des mœurs, loin d’être un rempart contre le vice, est un outil de domination et de contrôle, permettant de maintenir l’ordre colonial et de soumettre les populations indigènes. Elle est le symbole de l’hypocrisie coloniale, de cette volonté de se présenter comme une force bienveillante, apportant progrès et civilisation, tout en exerçant une oppression brutale et systématique.

Les maisons coloniales, avec leurs jardins impeccables et leurs salons élégants, contrastent cruellement avec la misère et la souffrance des populations indigènes, victimes d’un système qui les exploite et les opprime. Le décorum et le raffinement apparents ne font que masquer la violence sous-jacente de la domination coloniale, une violence subtile et insidieuse, qui se manifeste à travers des actes apparemment anodins.

La Résistance Silencieuse

Mais la résistance existe. Elle est silencieuse, subtile, souvent invisible aux yeux des colonisateurs. C’est dans les murmures secrets, dans les regards furtifs, dans les gestes discrets de défiance que se manifeste la résistance des populations indigènes face à l’oppression coloniale. Elle est une force invisible, un courant souterrain qui sape les fondations de l’empire colonial.

La mémoire collective, transmise de génération en génération, garde le souvenir de cette oppression. Elle est le témoignage de la résistance silencieuse face à la domination, un héritage précieux qui rappelle la complexité de l’histoire et la persistance de l’esprit humain face à l’adversité.

Le soleil se couche sur Saint-Louis, projetant des ombres longues et menaçantes sur les rues. La nuit apporte un semblant de répit, mais l’ombre de la domination coloniale persiste, un héritage lourd et douloureux qui continue de hanter la mémoire collective.