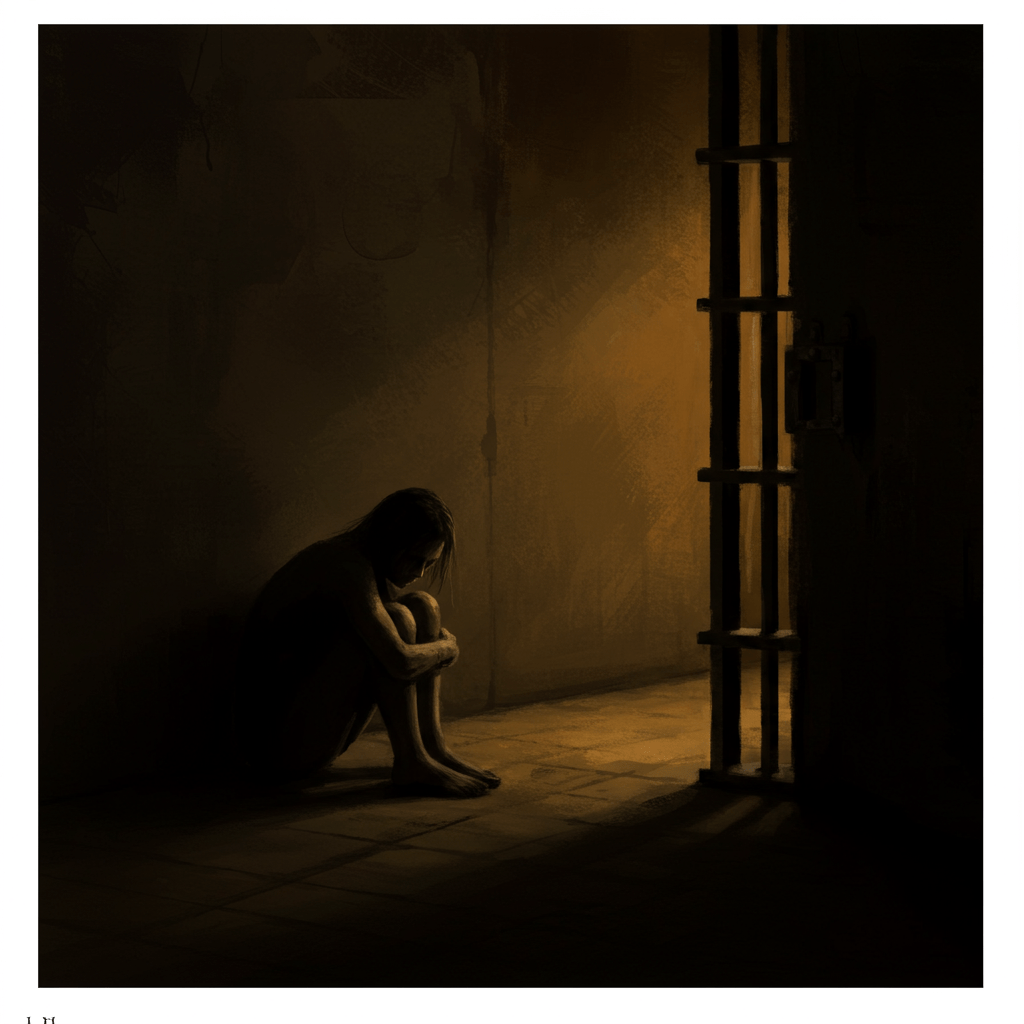

La bise glaciale de novembre s’engouffrait dans les meurtrières de la Conciergerie, sifflant un air lugubre à travers les barreaux rouillés. L’ombre des geôliers, figures spectrales aux pas feutrés, dansait sur les murs humides, illuminant çà et là les visages macérés de prisonniers, squelettes vivants aux yeux creux. Le cachot, cette gueule béante de pierre, avalait les hommes et les recrachait, brisés, corps et âme, après un séjour dans les profondeurs obscures de la justice royale, ou révolutionnaire, peu importe.

Le poids des siècles pesait sur ces murs, imprégnés du désespoir de générations de détenus. Des cris étouffés, des soupirs de douleur, des prières inaudibles, tout cela résonnait encore dans les pierres, une symphonie macabre qui hantait les nuits parisiennes. Ici, sous le regard impitoyable des bourreaux, se jouait une tragédie humaine sans fin, un spectacle cruel offert aux caprices de la loi et à la soif de vengeance.

Les oubliettes de la Bastille: Symbole de la tyrannie royale

La Bastille, forteresse imprenable au cœur de Paris, était bien plus qu’une simple prison; elle incarnait le pouvoir absolu de la monarchie. Derrière ses murs épais et imposants, des hommes et des femmes étaient jetés dans l’oubli, victimes de la volonté royale ou de la machination de courtisans vénaux. Les cellules, minuscules et insalubres, étaient des tombeaux anticipés. L’humidité rongeait les pierres et les corps, tandis que la faim et la maladie achevaient le travail de la terreur. Le bruit sourd des chaînes, le gémissement des prisonniers, tout contribuait à créer une atmosphère irrespirable, un enfer terrestre où la lumière du soleil ne pénétrait que rarement.

On murmurait des histoires terribles sur les cachots secrets de la Bastille, des gouffres sans fond où disparaissaient les opposants au régime. Des légendes macabres parlaient de tortures raffinées, de supplices imaginés par des esprits sadiques, des interrogatoires sans fin visant à arracher des aveux sous la menace de la potence. La Bastille, symbole de la tyrannie royale, était le lieu de tous les cauchemars, un monument de la terreur où la justice était un simple mot vide de sens.

Les prisons révolutionnaires: La Terreur et ses victimes

La Révolution française, promesse d’égalité et de liberté, se transforma en un bain de sang. La Terreur, période sombre et sanglante, vit les prisons se remplir de suspects, de victimes désignées par des accusations souvent infondées. La Conciergerie, ancienne prison royale, devint le lieu de détention privilégié des ennemis de la République. Les cellules, surpeuplées, étaient le théâtre d’une promiscuité terrible, où la maladie et la désespérance se propageaient comme une traînée de poudre.

Les procès révolutionnaires, expéditifs et expéditifs, étaient une parodie de justice. Accusés de complot, de contre-révolution ou de trahison, les prisonniers étaient souvent condamnés à mort sans aucune possibilité de défense. La guillotine, symbole de la Révolution, s’activait sans relâche, décapitant des centaines de personnes chaque jour, alimentant le fleuve de sang qui coulait dans les rues de Paris. La terreur était omniprésente, paralysant la population, la plongeant dans un climat de suspicion et de peur.

Les bagnes: L’enfer des galériens

Les bagnes, ces lieux de déportation situés principalement sur les côtes de France, représentaient un enfer terrestre. Ces prisons à ciel ouvert étaient peuplées de forçats, hommes et femmes condamnés aux travaux forcés, souvent pour des délits mineurs. Les conditions de vie étaient inhumaines: le travail épuisant, la nourriture insuffisante, la maladie omniprésente, le manque total d’hygiène, la brutalité des gardiens, tout contribuait à créer un environnement où la survie était un défi permanent. Les galériens, hommes brisés par le travail et le désespoir, étaient des ombres vivantes, condamnés à une existence misérable et sans espoir.

Les bagnes étaient des sociétés à part, régies par des lois brutales et des codes d’honneur pervers. Les détenus, livrés à eux-mêmes, se battaient pour survivre, créant des hiérarchies impitoyables et des alliances précaires. La violence était omniprésente, et les bagnes étaient des lieux où l’espérance mourait inexorablement. Ils étaient le symbole de la brutalité de la justice et de l’inhumanité de la société.

Les prisons du XIXe siècle: Des améliorations lentes et timides

Au XIXe siècle, les conditions de vie dans les prisons françaises commencèrent à s’améliorer, mais le chemin était encore long. L’influence des penseurs réformateurs et le développement des idées humanitaires ont commencé à transformer les politiques pénitentiaires. Cependant, la surpopulation, le manque d’hygiène et la brutalité des gardiens restaient des problèmes majeurs. La séparation des prisonniers selon le degré de leur crime commençait à voir le jour. Les travaux forcés étaient progressivement remplacés par des systèmes plus modernes, et les efforts pour améliorer l’éducation et la réhabilitation des détenus sont devenus plus visibles.

Malgré ces progrès, les prisons françaises restaient des lieux sombres et effrayants, où la misère, la maladie et la violence étaient toujours omniprésentes. La tache était immense, et le chemin vers une justice plus humaine et plus juste restait encore long et difficile.

Le silence pesant des murs anciens semblait garder jalousement les souvenirs des souffrances indicibles. Le souffle des générations perdues continuait à hanter ces lieux de détention, un terrible héritage qui nous rappelle l’importance de la justice et de la compassion.