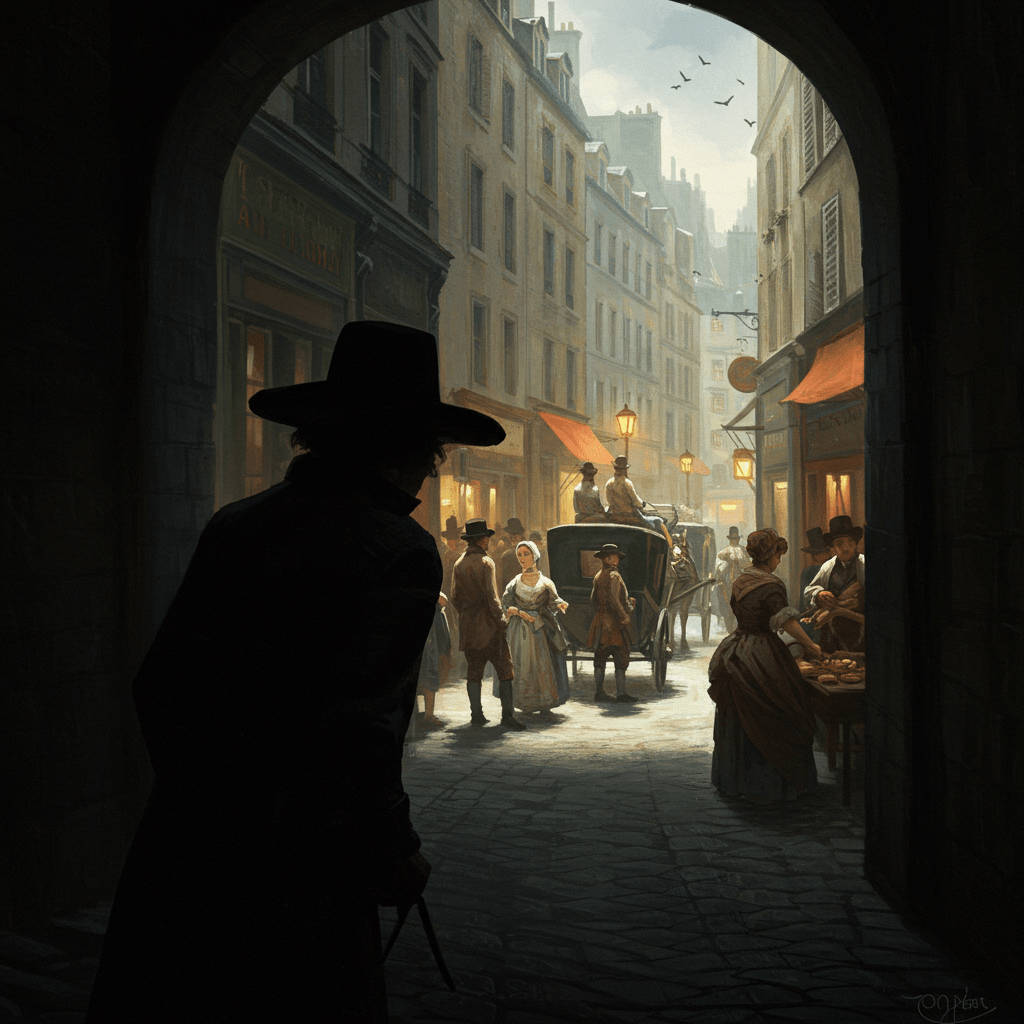

Paris, 1787. Une brume épaisse, digne des plus sombres romans gothiques, enveloppait la ville Lumière. Les ruelles étroites et sinueuses, théâtre d’innombrables secrets et de drames inavoués, murmuraient sous les pas furtifs des rôdeurs nocturnes. Dans ce labyrinthe urbain, se déployait une machination complexe et invisible : la police de Louis XVI. Était-elle véritablement la gardienne de l’ordre, le bouclier protecteur d’une société frémissante à la veille de la révolution ? Ou bien, était-elle l’instrument d’une tyrannie sournoise, étouffant toute velléité d’opposition sous le poids de sa surveillance omniprésente ?

L’ombre des lettres de cachet, ces ordres royaux expédiés avec la rapidité de l’éclair, planait sur chaque citoyen. Un mot mal placé, une opinion dissidente, pouvaient suffire à vous faire disparaître dans les geôles royales, englouti par le silence oppressant des cachots. La peur, insidieuse et omniprésente, tissait sa toile dans le cœur même des Parisiens, transformant la capitale en une immense cage dorée où la liberté était un mirage.

La Lieutenance Générale de Police : Un Pouvoir Ombreux

Au cœur de ce système tentaculaire, se trouvait la Lieutenance Générale de Police, dirigée par un personnage aussi puissant qu’énigmatique. Ses ramifications s’étendaient dans chaque quartier, chaque coin de rue, grâce à un réseau d’informateurs, de mouchards et d’agents secrets, tissé avec une précision chirurgicale. Ces hommes, aux allures modestes et aux regards perçants, étaient les yeux et les oreilles du roi, surveillant chaque mouvement, chaque murmure, chaque échange de regards. Leur pouvoir était immense, leur influence insidieuse, leur discrétion absolue.

Ils traquaient les voleurs et les assassins, bien sûr, mais leur mission dépassait largement le cadre de la simple répression criminelle. Ils étaient chargés de contrôler la presse, de censurer les pamphlets, de surveiller les rassemblements suspects, de museler toute expression susceptible de troubler l’ordre public, ou pire, de mettre en péril l’autorité royale. Le moindre signe de dissidence, la plus petite étincelle de révolte, était immédiatement étouffée, noyée dans l’océan de la surveillance.

Les Maîtres Espions du Roi

Parmi les agents de la Lieutenance, certains se distinguaient par leur talent exceptionnel, leur finesse d’esprit et leur implacable efficacité. De véritables maîtres espions, capables de se fondre dans la masse, d’infiltrer les milieux les plus secrets, d’obtenir des informations confidentielles avec une aisance déconcertante. Leurs méthodes, souvent expéditives et douteuses, étaient justifiées au nom de l’ordre public et de la sécurité du royaume. Mais derrière le masque de la raison d’État, se cachaient bien souvent des abus de pouvoir, des injustices et des vengeances personnelles.

On murmurait dans les salons parisiens des histoires incroyables sur ces hommes de l’ombre, sur leurs exploits audacieux, leurs ruses diaboliques, leurs méthodes brutales. Des légendes, certes, mais des légendes qui nourrissaient la peur et le respect, le tout mêlé à un soupçon de fascination pour ces figures mystérieuses, mi-héros, mi-vilains, qui se déplaçaient dans les bas-fonds de la société, au plus près des ténèbres.

La Surveillance et la Censure: Un Étau d’Acier

Le contrôle de l’information était un aspect essentiel du pouvoir policier sous Louis XVI. La presse, déjà fragile et soumise à la censure royale, était constamment surveillée. Les pamphlets critiques, les écrits séditieux, étaient rapidement saisis et leurs auteurs sévèrement punis. Un réseau d’informateurs, infiltré au sein même des imprimeries et des librairies, permettait à la police de suivre la circulation des idées et d’intercepter les publications dangereuses avant même qu’elles ne parviennent au public.

La correspondance privée n’était pas épargnée. Les lettres étaient régulièrement ouvertes et lues par les agents royaux, à la recherche de tout signe d’opposition ou de conspiration. Les conversations dans les salons, les cafés, les tavernes, étaient elles aussi écoutées, rapportées, analysées. L’individu se trouvait ainsi constamment sous l’œil vigilant de la police, sa liberté d’expression réduite à néant.

La Police et le Peuple

Paradoxalement, malgré la crainte qu’elle inspirait, la police jouissait aussi d’une certaine forme de popularité parmi la population. Elle était perçue, au moins en partie, comme une protection contre le banditisme, les déprédations, les violences qui gangrenaient la ville. Les interventions des agents royaux, même si elles étaient parfois brutales, étaient souvent appréciées par les citoyens, lassés de l’insécurité et de l’anarchie.

Toutefois, cette popularité relative était fragile, et ne pouvait masquer les limites et les dérives d’un système reposant sur la peur et l’arbitraire. La surveillance omniprésente, la répression implacable des critiques, la censure systématique de la presse, finissaient par créer un climat de méfiance générale, un sentiment d’oppression qui allait alimenter le bouillonnement révolutionnaire.

L’Héritage Ambigu

La police sous Louis XVI laisse un héritage ambigu. Si elle assurait une certaine forme d’ordre, elle le faisait au prix d’une liberté d’expression étouffée et d’abus de pouvoir récurrents. Elle était à la fois gardienne de l’ordre établi et instrument d’une tyrannie sournoise, incapable de s’adapter aux aspirations profondes d’une société en mutation. Son échec à anticiper et à gérer la montée de la contestation sociale témoigne de ses limites et de l’incapacité du régime à comprendre l’évolution des mentalités. Elle incarne un paradoxe français inhérent à l’Ancien Régime, un symbole de la tension permanente entre l’ordre et la liberté, un présage des bouleversements à venir.

Les ombres de la Bastille, symbole de l’arbitraire royal, planent encore sur l’histoire de la police sous Louis XVI. L’histoire de cette institution est ainsi un avertissement : l’ordre ne peut se construire sur la peur, et la sécurité ne saurait justifier l’oppression. La révolution française, qui allait bientôt éclater, allait balayer ces institutions pour permettre une société plus juste, plus libre, et aussi plus chaotique.