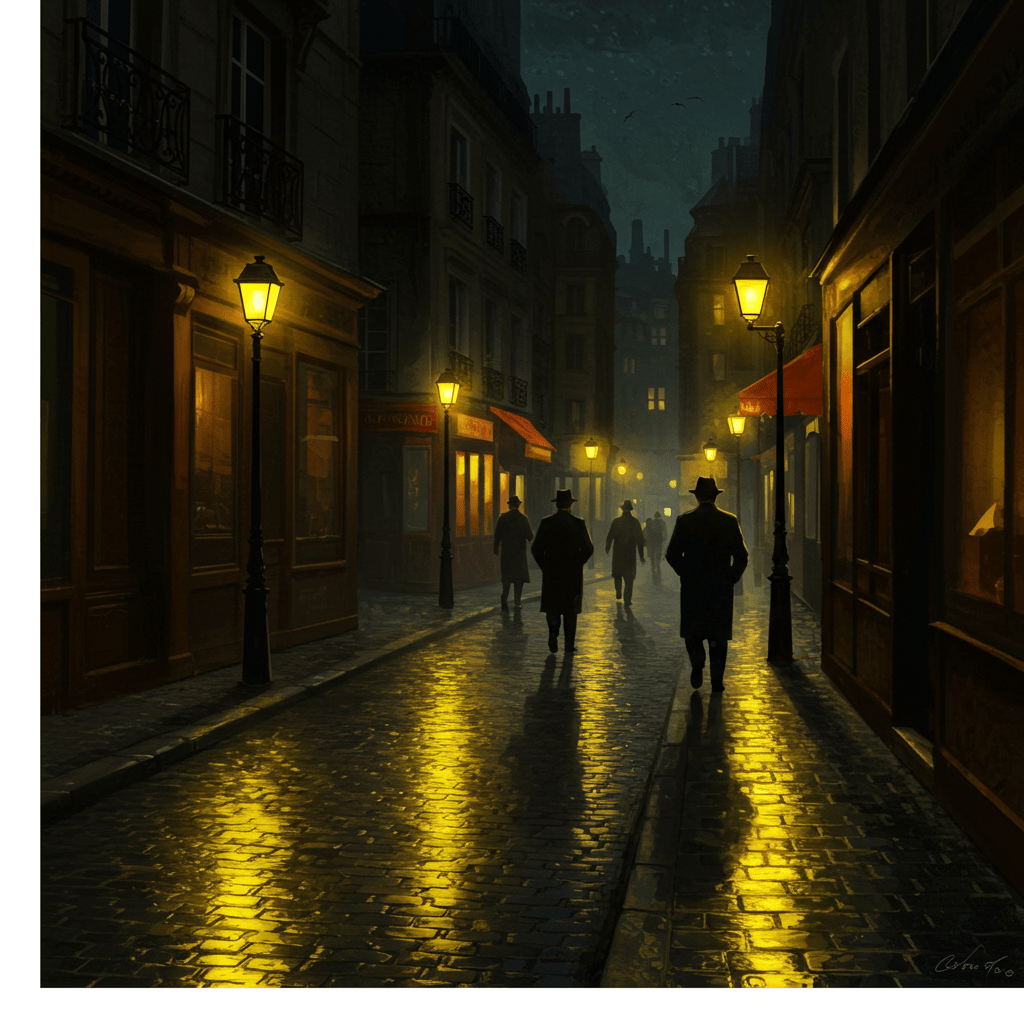

Paris, 1787. Une brume épaisse, chargée de l’odeur âcre du bois brûlé et des égouts, enveloppait la ville. Des cris perçants, des rires rauques et le fracas sourd de la bagarre trouaient le silence de la nuit, se reflétant dans les vitres obscures des maisons bourgeoises, indifférentes au chaos qui régnait dans les ruelles sombres. La capitale, scintillante de mille feux pour la noblesse, cachait dans ses entrailles une autre réalité, une obscurité brute où la loi du plus fort régnait en maître absolu. Ici, sous le règne de Louis XVI, la rue était un théâtre d’une violence incontrôlée, un spectacle macabre joué chaque nuit sous les yeux aveugles de la justice.

Les pavés glissants sous les pas précipités, les ombres menaçantes se détachant des murs délabrés, les murmures sinistres qui s’échappaient des tavernes enfumées… L’atmosphère était lourde, saturée d’une tension palpable, annonciatrice des crimes qui allaient se dérouler sous le manteau de la nuit. La misère, le chômage et la faim creusaient des gouffres béants dans la société, poussant les plus désespérés à des actes désespérés. La répression, souvent brutale et injuste, ne faisait qu’exacerber la colère et la frustration d’une population au bord de l’explosion.

Les voleurs de grand chemin et la menace des bandits

Les routes menant à Paris étaient infestées de bandes de voleurs de grand chemin, des figures légendaires et craintes à la fois. Ils étaient habiles, organisés, et ne laissaient que peu de traces après leurs méfaits. Des témoignages parlent de véritables opérations militaires, où les bandits, armés de pistolets et de sabres, tenaient en joue les diligences, s’emparant des richesses et laissant les passagers traumatisés. La gendarmerie royale, souvent dépassée par le nombre et la ruse des criminels, peinait à les arrêter. Leur audace et leur impunité alimentaient la peur et le désespoir parmi les voyageurs, qui se trouvaient livrés à la merci des bandits.

Les assassins et les crimes passionnels

La nuit tombée, les ruelles de Paris devenaient le théâtre de crimes plus sordides. Les querelles intestines, les amours contrariées et les rivalités commerciales dégénéraient souvent en affrontements mortels. Le poignard, arme silencieuse et facile à dissimuler, était l’instrument de choix des assassins. Les corps étaient retrouvés le matin, abandonnés comme des déchets dans les coins les plus sombres de la ville. Les enquêtes étaient souvent laborieuses, les témoins rares et les preuves difficiles à rassembler. La justice, lente et souvent incapable de démêler le vrai du faux, laissait les meurtriers impunis, ajoutant à la sensation d’insécurité et de chaos qui régnait dans la ville. Le sentiment d’impunité était tel que les crimes, même les plus horribles, restaient souvent impunis.

La pauvreté, terreau de la criminalité

La pauvreté, omniprésente dans les faubourgs de Paris, était le principal facteur de la criminalité. Des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants vivaient dans une misère indescriptible, se nourrissant de restes et dormant à la belle étoile. La faim et le désespoir poussaient les plus faibles à voler, à mendier ou à se prostituer, les exposant aux dangers d’une vie dangereuse et précaire. Les enfants des rues, abandonnés à leur sort, formaient des bandes, se livrant au vol et à la mendicité agressive. Pour eux, la survie était une lutte quotidienne, une bataille sans merci contre la faim, le froid et la violence.

Le rôle de la justice et les faiblesses de la répression

La justice royale, malgré ses efforts, était souvent débordée par l’ampleur de la criminalité. La police, mal équipée et sous-effectif, avait du mal à maintenir l’ordre dans une ville aussi immense et chaotique. Les procédures judiciaires étaient longues et complexes, les peines souvent disproportionnées et la corruption était monnaie courante. Les riches et les puissants pouvaient souvent échapper à la justice, tandis que les pauvres et les faibles étaient impitoyablement condamnés. Ce manque de justice équitable alimentait la colère et le ressentiment, créant un cycle vicieux de violence et d’impunité.

Les ruelles sombres de Paris, témoins silencieux de tant de souffrances et de crimes, gardaient en elles les secrets d’une époque où la violence régnait en maître. Les ombres des voleurs, des assassins et des victimes continuaient à hanter les rues, un rappel poignant de l’insécurité et de l’injustice qui régnaient sous Louis XVI. La répression, bien que présente, était largement insuffisante pour endiguer le flot de criminalité qui rongeait les entrailles de la ville, préfigurant les bouleversements sociaux qui allaient secouer la France quelques années plus tard.

Le règne de Louis XVI, brillant et fastueux en apparence, cachait une réalité sombre et violente. La rue, reflet de cette réalité, témoignait de la profonde fracture sociale qui allait mener au chaos révolutionnaire. Les crimes et les délits, fruits d’une misère insupportable et d’une justice défaillante, avaient creusé un fossé béant entre les riches et les pauvres, un gouffre qui allait bientôt se transformer en un abîme sans fond.