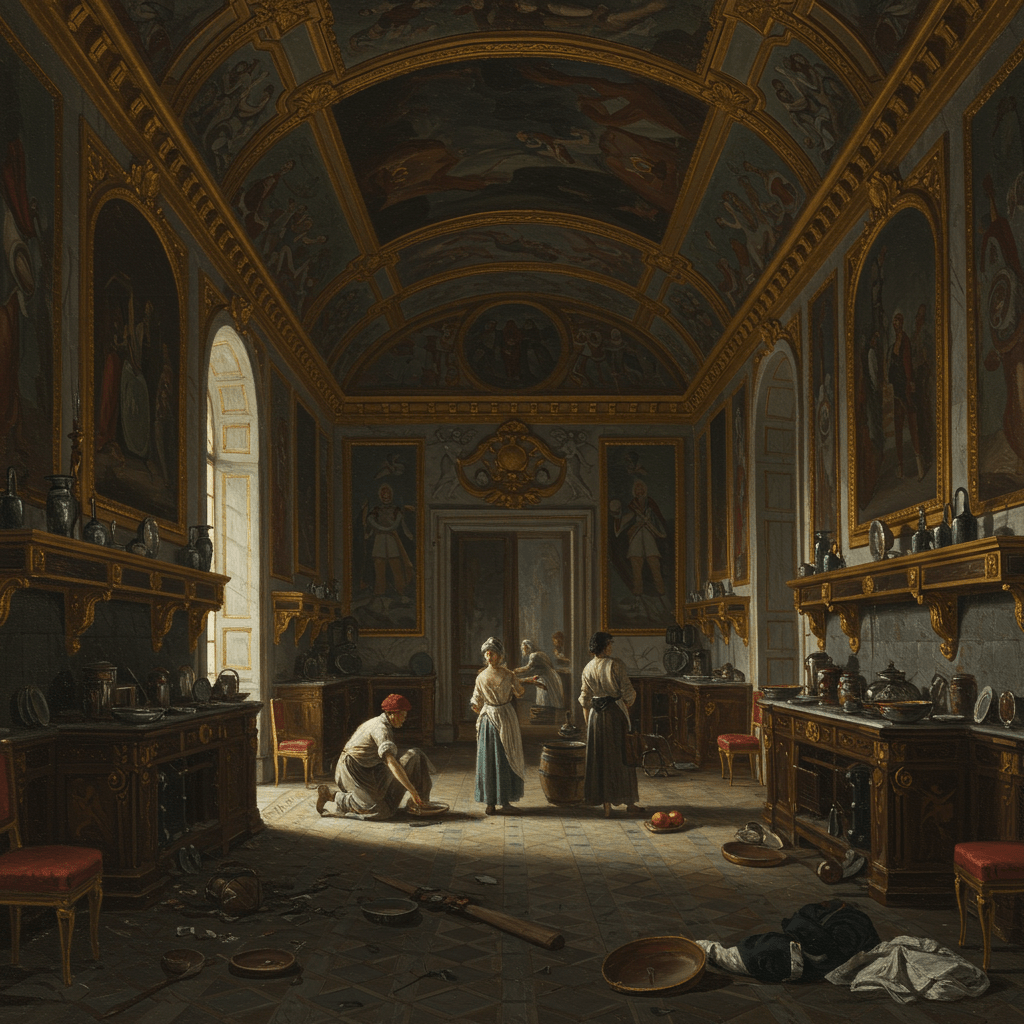

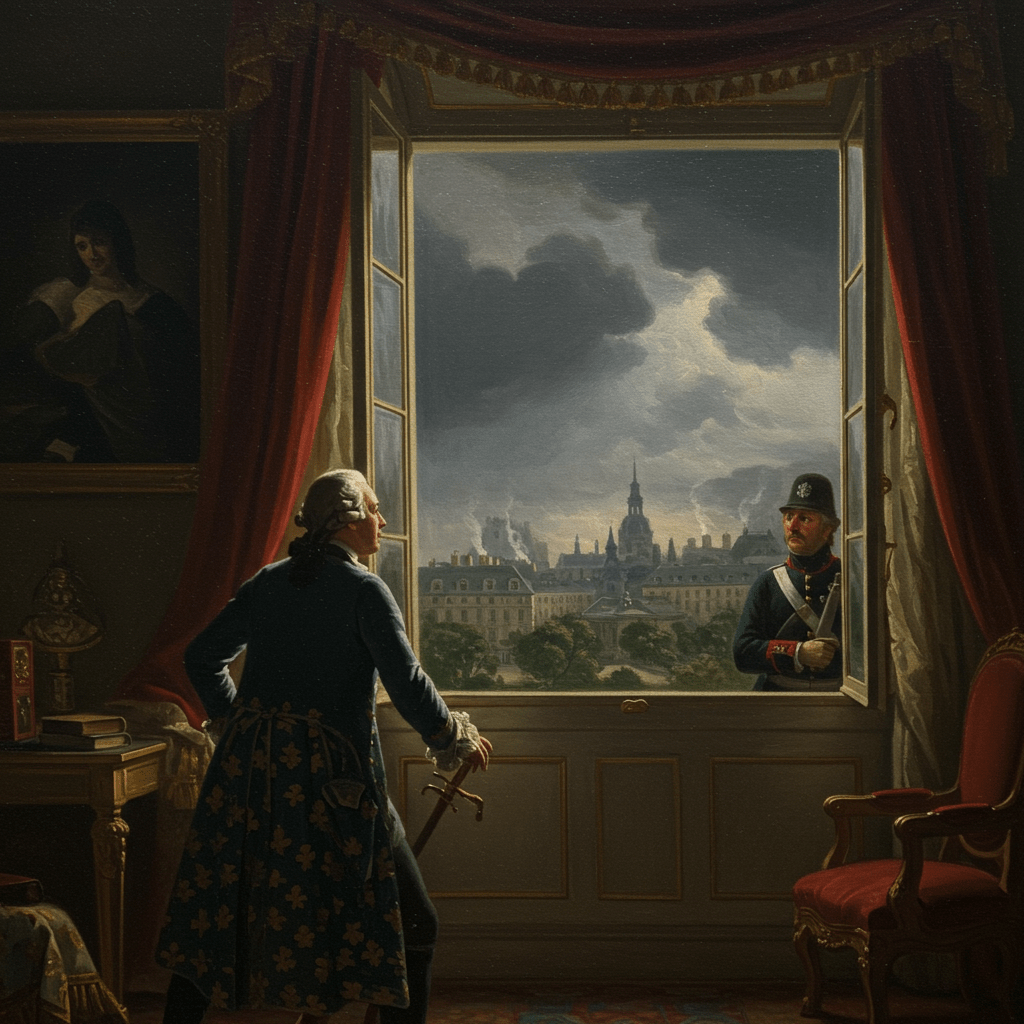

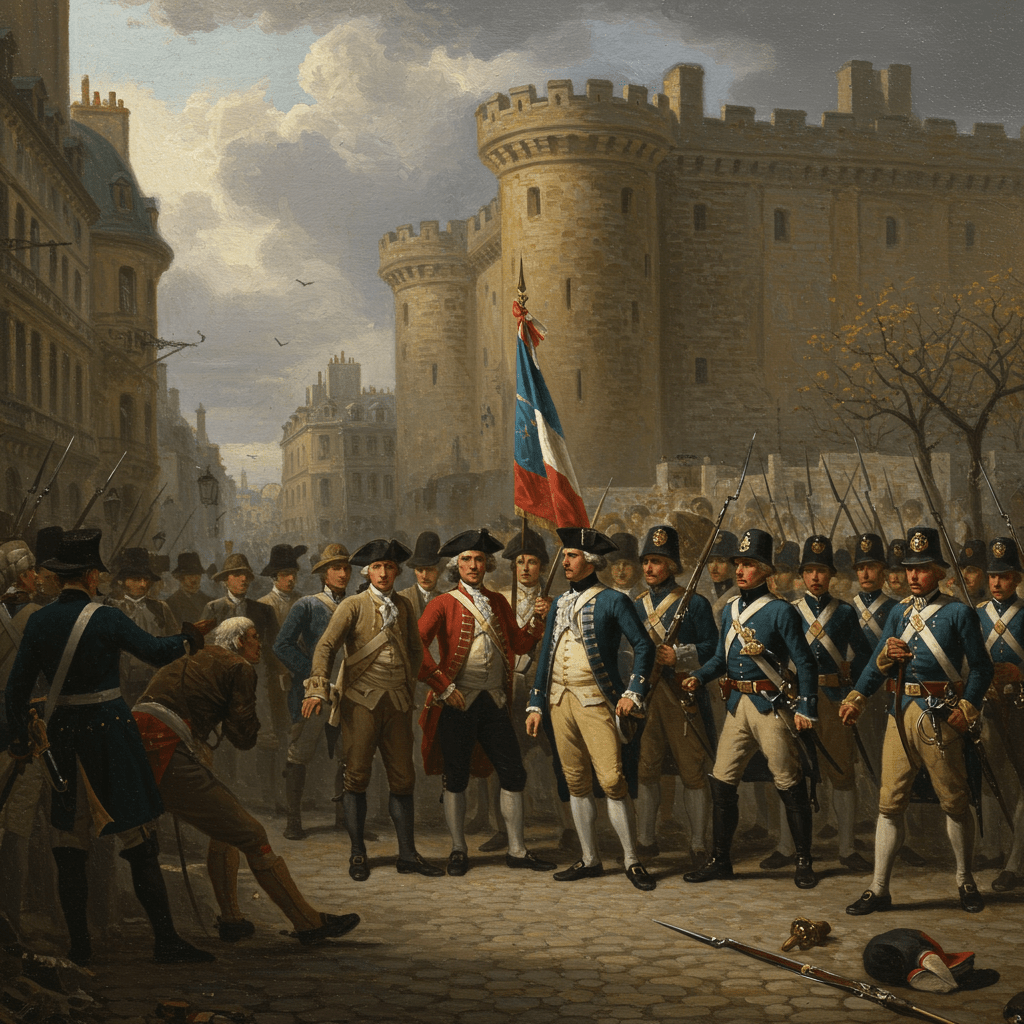

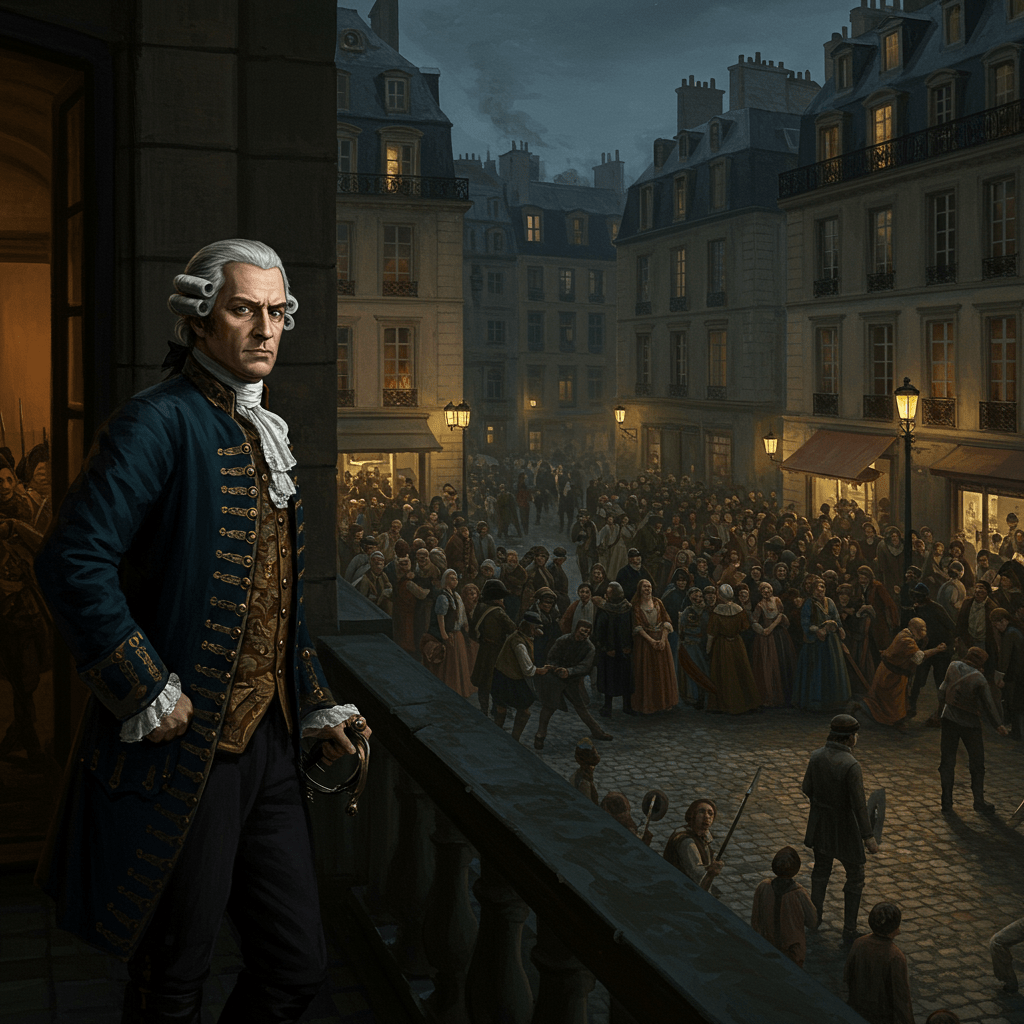

Paris, 1789. L’air était épais, chargé de la promesse d’une tempête, non seulement celle qui grondait dans les cœurs des révolutionnaires, mais aussi celle qui menaçait de s’abattre sur les cuisines royales du château de Versailles. Le faste habituel, la profusion des mets et la précision millimétrique du service, habituellement synonymes de la grandeur de la monarchie, semblaient flotter dans une incertitude inquiétante. Le parfum des épices, si familier, se mêlait désormais à la senteur âcre de la peur et de la révolution qui approchait à grands pas.

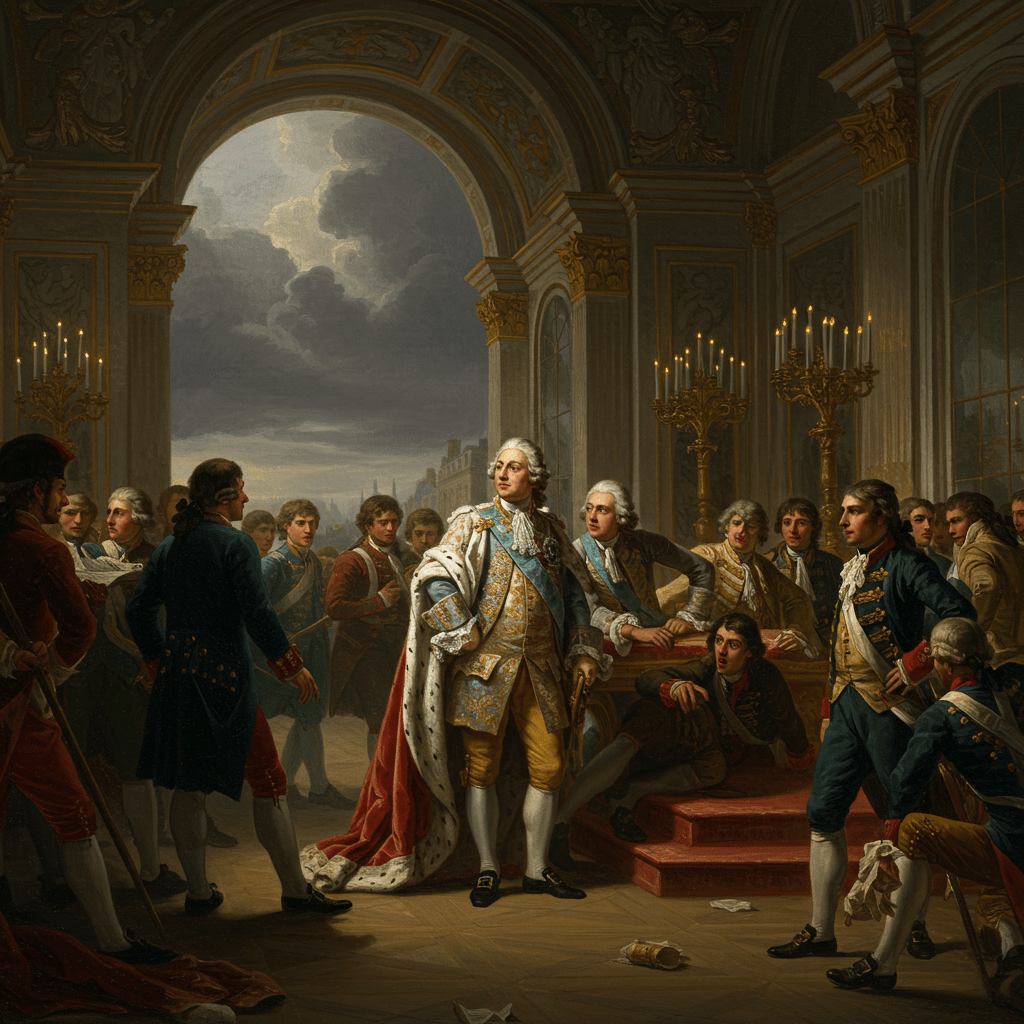

La cour, habituée à un quotidien opulent et sans nuages, assistait, impuissante, à l’effondrement de son monde. Les murmures de révolte, initialement confinés aux bas-fonds de la ville, avaient enflé jusqu’à atteindre les oreilles mêmes du roi, transformant le château en une cage dorée, oppressante et suffocante. La Révolution, tel un spectre invisible, s’invitait jusque dans les assiettes les plus raffinées, menaçant de renverser non seulement le régime politique, mais aussi l’ordre gastronomique établi depuis des siècles.

La Chute des Grands Chefs

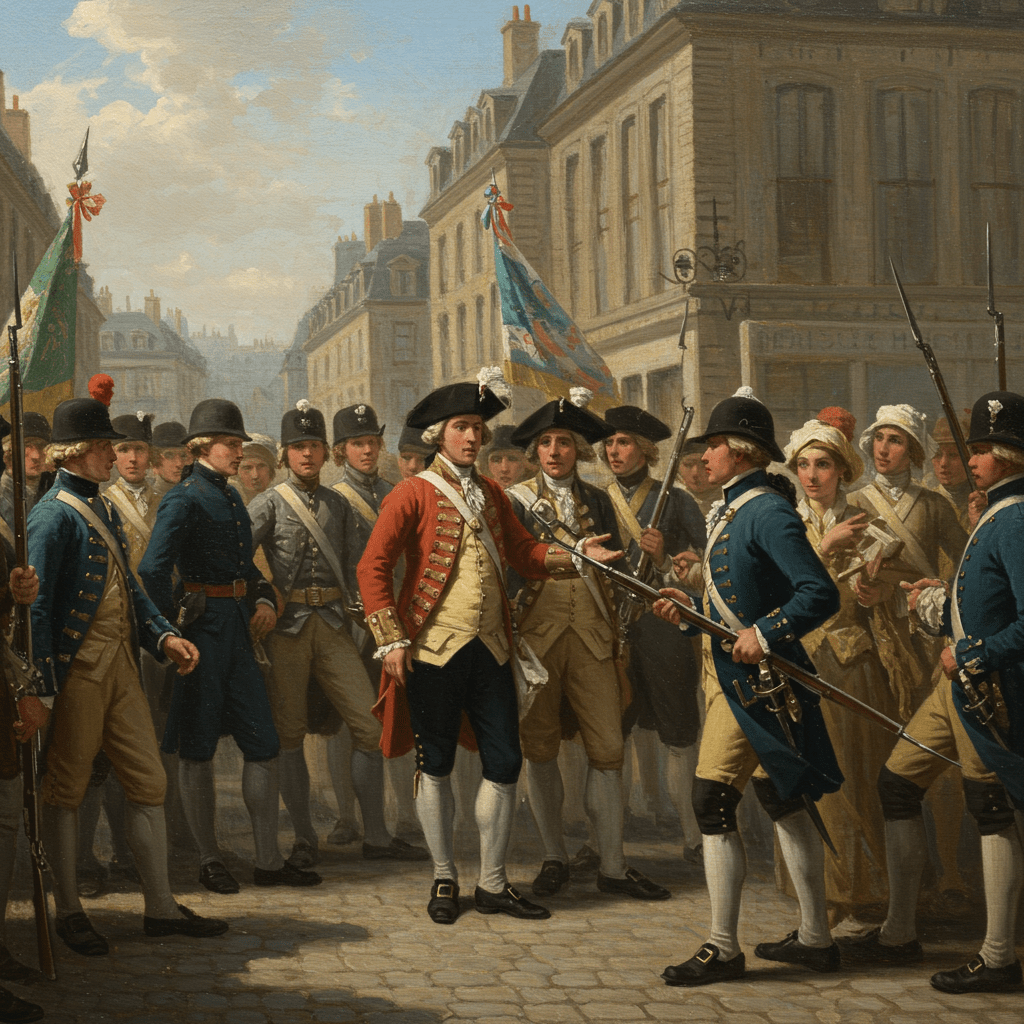

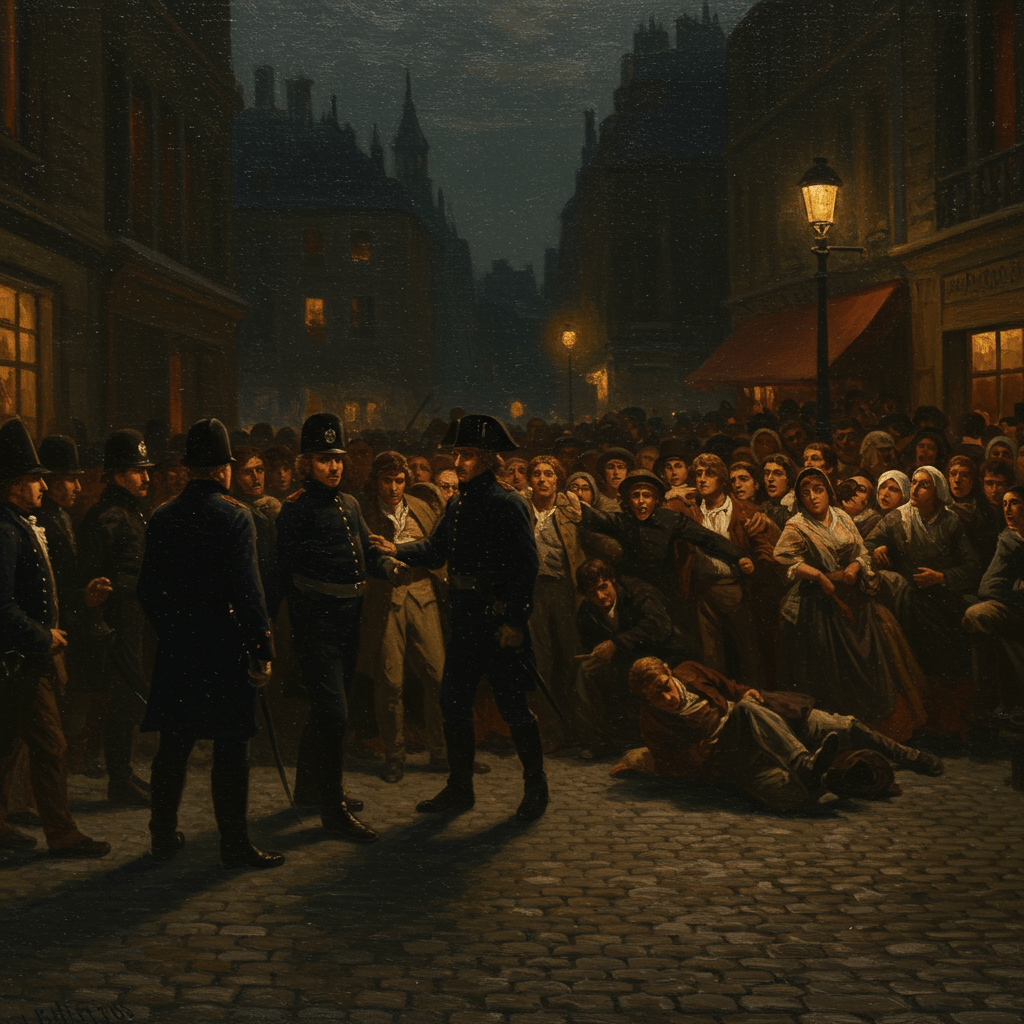

La Révolution frappa de plein fouet la haute gastronomie française. Les chefs cuisiniers royaux, autrefois symboles du pouvoir et de l’opulence, se retrouvèrent soudain dépossédés de leur prestige. Antoine Beauvilliers, le célèbre chef du restaurant “Le Grand Taureau Blanc”, connu pour ses soupes somptueuses et ses glaces innovantes, vit sa clientèle royale s’amenuiser, puis disparaître. Les menus extravagants, élaborés avec des produits importés des quatre coins du monde, devinrent des vestiges d’un passé révolu. Le gaspillage, autrefois symbole de puissance, fut désormais perçu comme une offense à la nation affamée.

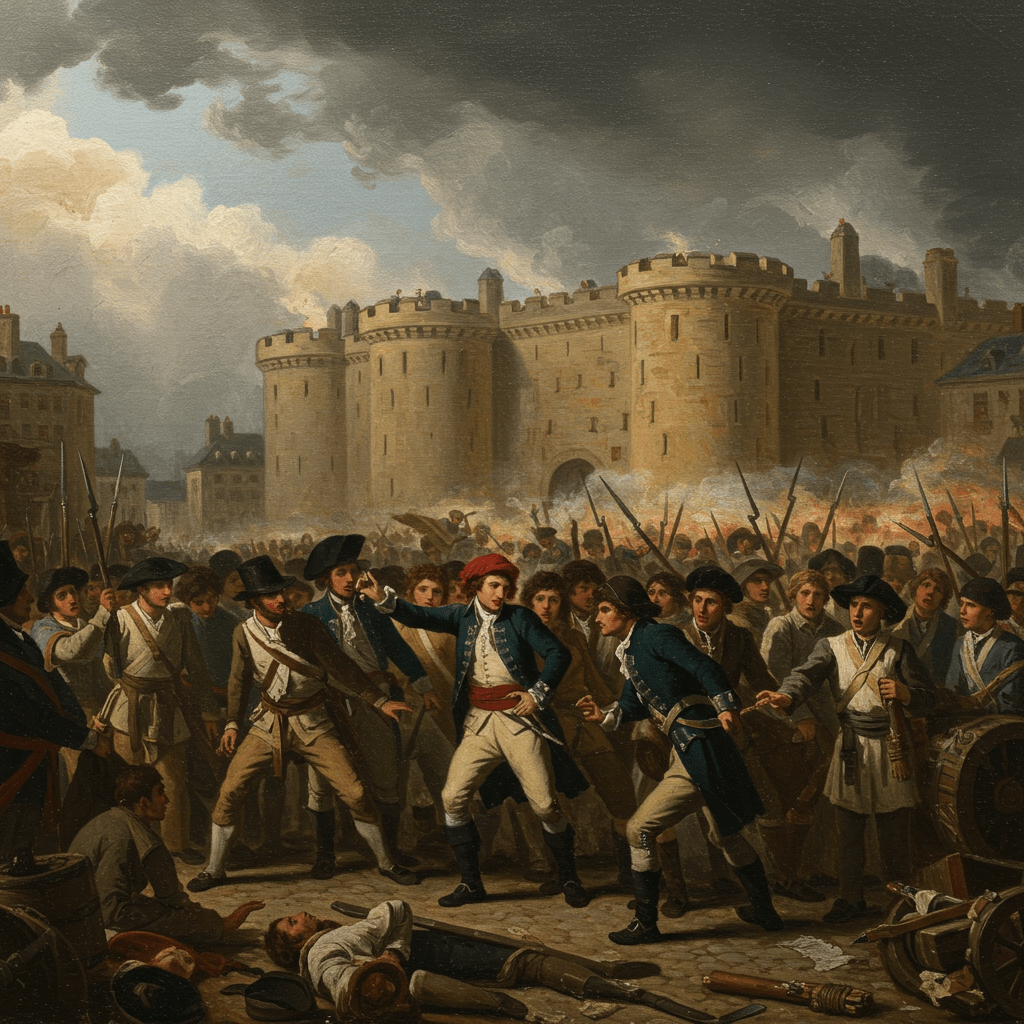

La guillotine, symbole de la Révolution, se dressa non seulement contre les nobles et les aristocrates, mais aussi, métaphoriquement, contre les traditions culinaires de l’Ancien Régime. Les recettes élaborées, héritées de générations de cuisiniers, furent remises en question, remplacées par des pratiques plus simples, plus populaires, plus en adéquation avec les idéaux égalitaires de la nouvelle France. L’ostentation culinaire était finie.

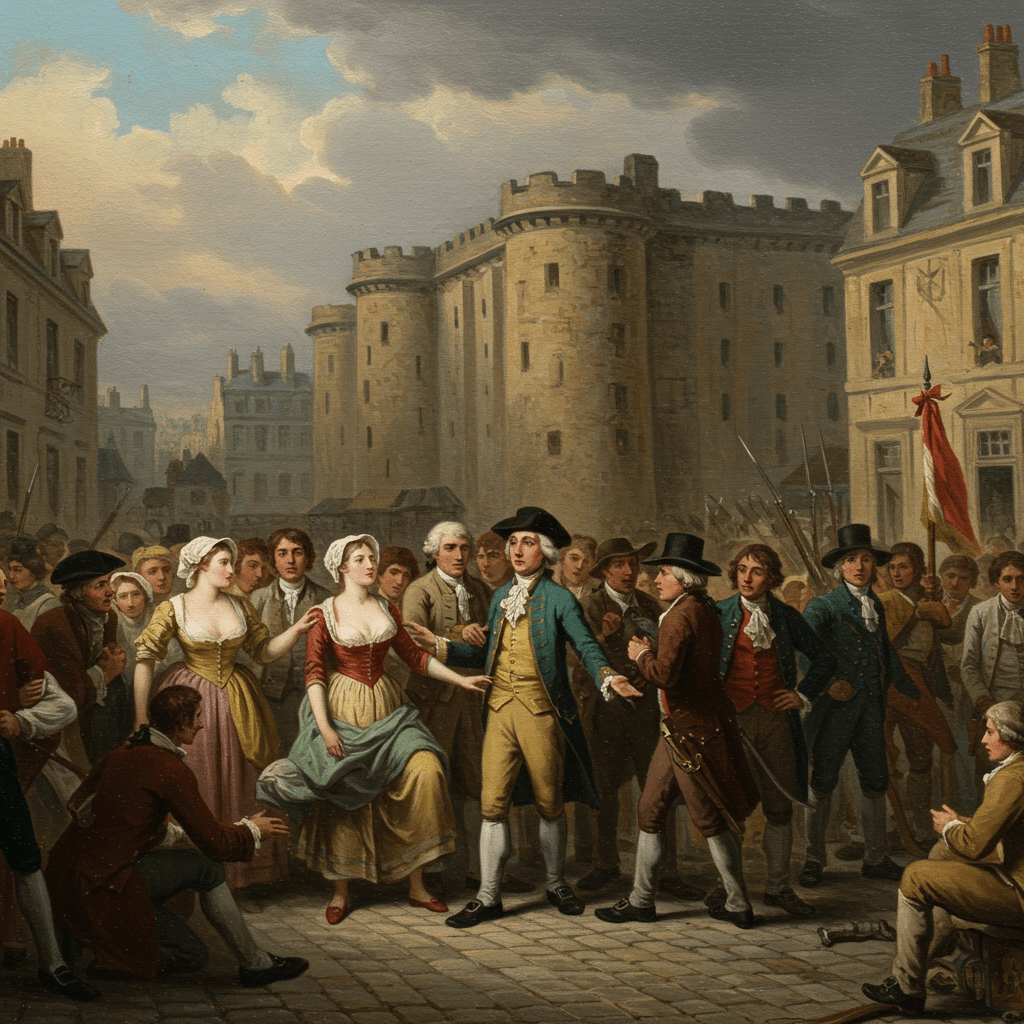

La Naissance d’une Cuisine Citoyenne

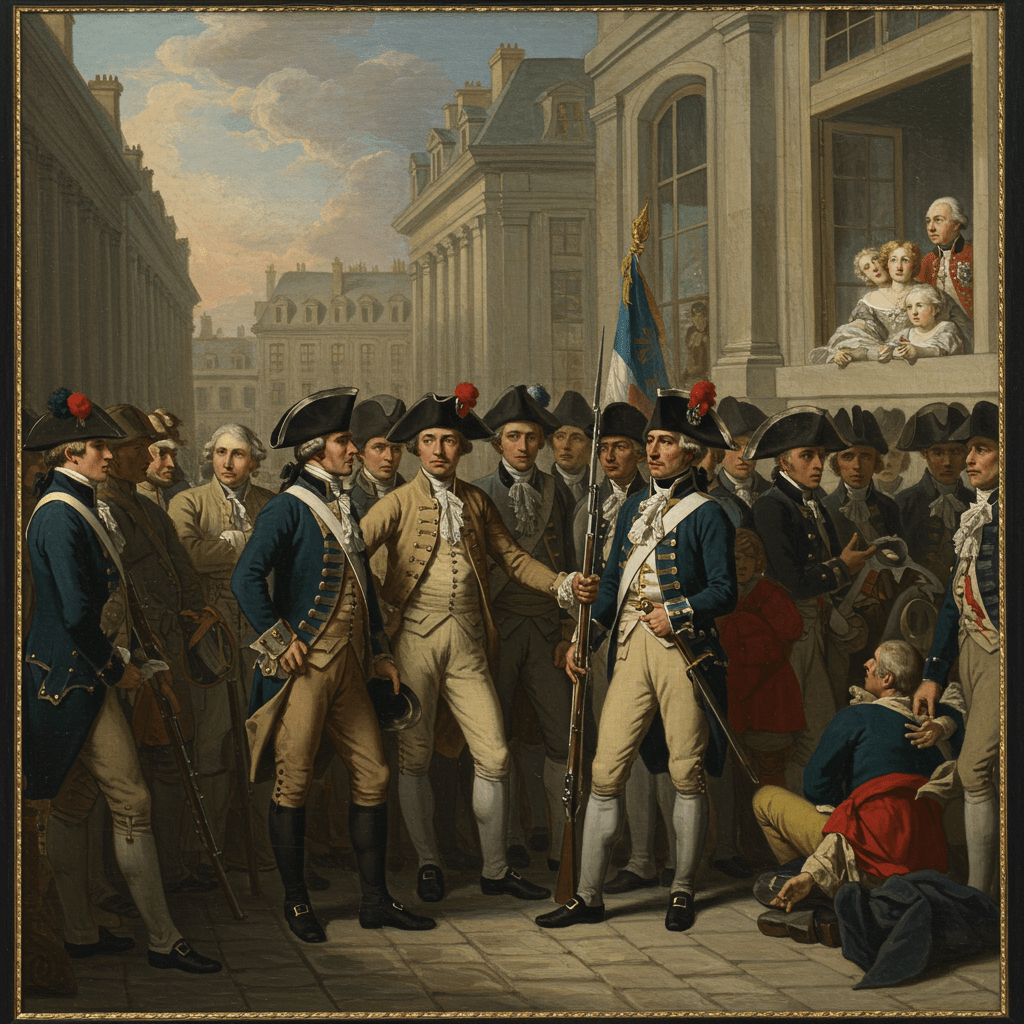

Le chaos politique ouvrit la voie à une nouvelle ère culinaire. Alors que les cuisines royales se vidaient de leurs chefs prestigieux et de leurs ingrédients exotiques, une cuisine plus modeste, plus proche du peuple, émergea. Les recettes simples et nourrissantes, autrefois considérées comme la cuisine de la paysannerie, gagnèrent en popularité. Le pain, autrefois un aliment de base, devint un symbole de la solidarité nationale. La cuisine, autrefois réservée à l’élite, devenait un art accessible à tous.

Les livres de recettes populaires se multiplièrent, offrant des alternatives aux plats sophistiqués de l’Ancien Régime. La simplicité et la fonctionnalité prirent le pas sur l’opulence et la complexité. Cette transition culinaire reflétait la transformation de la société française elle-même, avec un accent croissant mis sur l’égalité et la solidarité.

Le Vin, Symbole de la Révolte

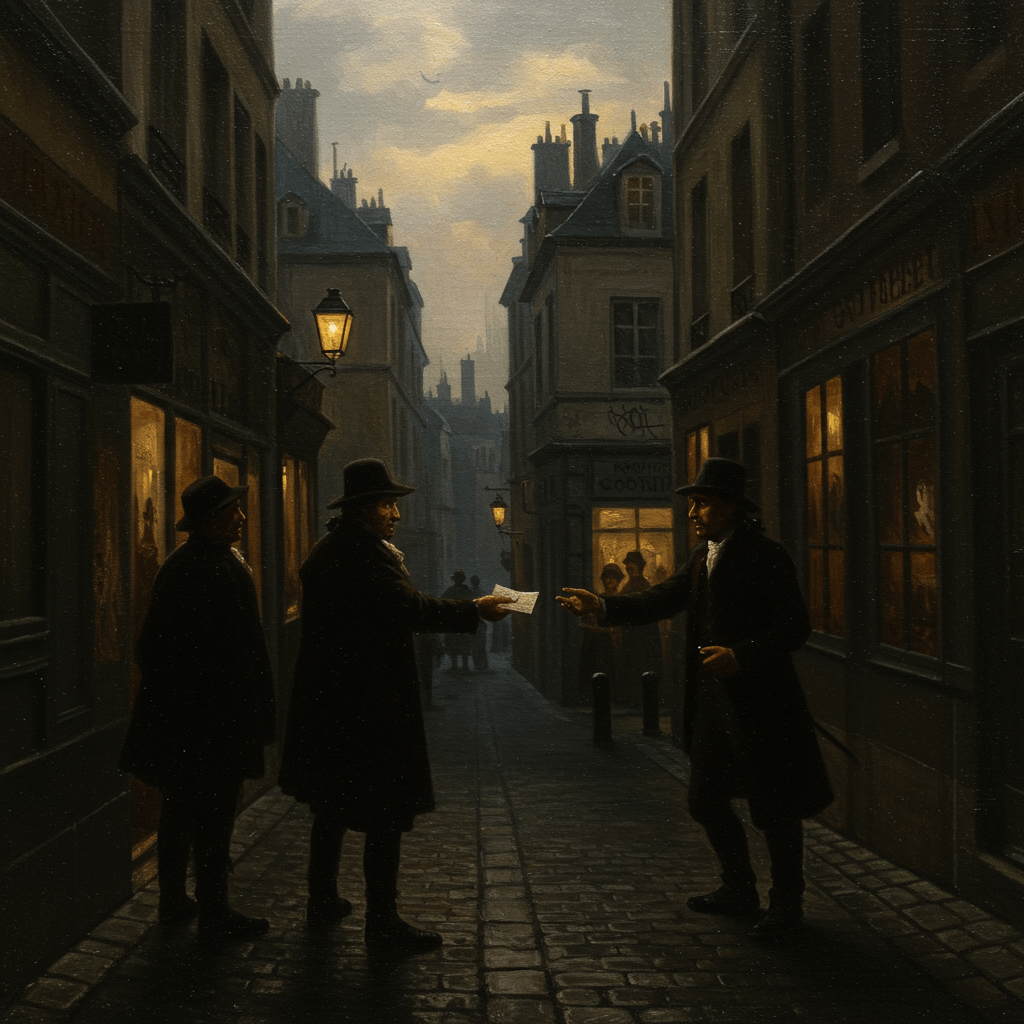

Le vin, boisson omniprésente dans la société française, ne fut pas épargné par les bouleversements de la Révolution. La production viticole, longtemps contrôlée par l’aristocratie, fut remise en question. Les vignerons, autrefois soumis aux privilèges féodaux, trouvèrent dans la Révolution une occasion de se libérer des contraintes et d’améliorer leurs conditions de travail. La production de vin devint un enjeu politique, symbole de la souveraineté nationale.

Les débats autour du vin s’intensifièrent, s’entremêlant aux questions politiques et économiques. Les prix, autrefois fixés par des monopoles royaux, furent libéralisés, créant une concurrence accrue et modifiant profondément le paysage viticole. Le vin, autrefois symbole de richesse et de pouvoir, devenait une ressource partagée, un produit du terroir accessible à tous les citoyens.

La Table Révolutionnaire : Un Symbole de Changement

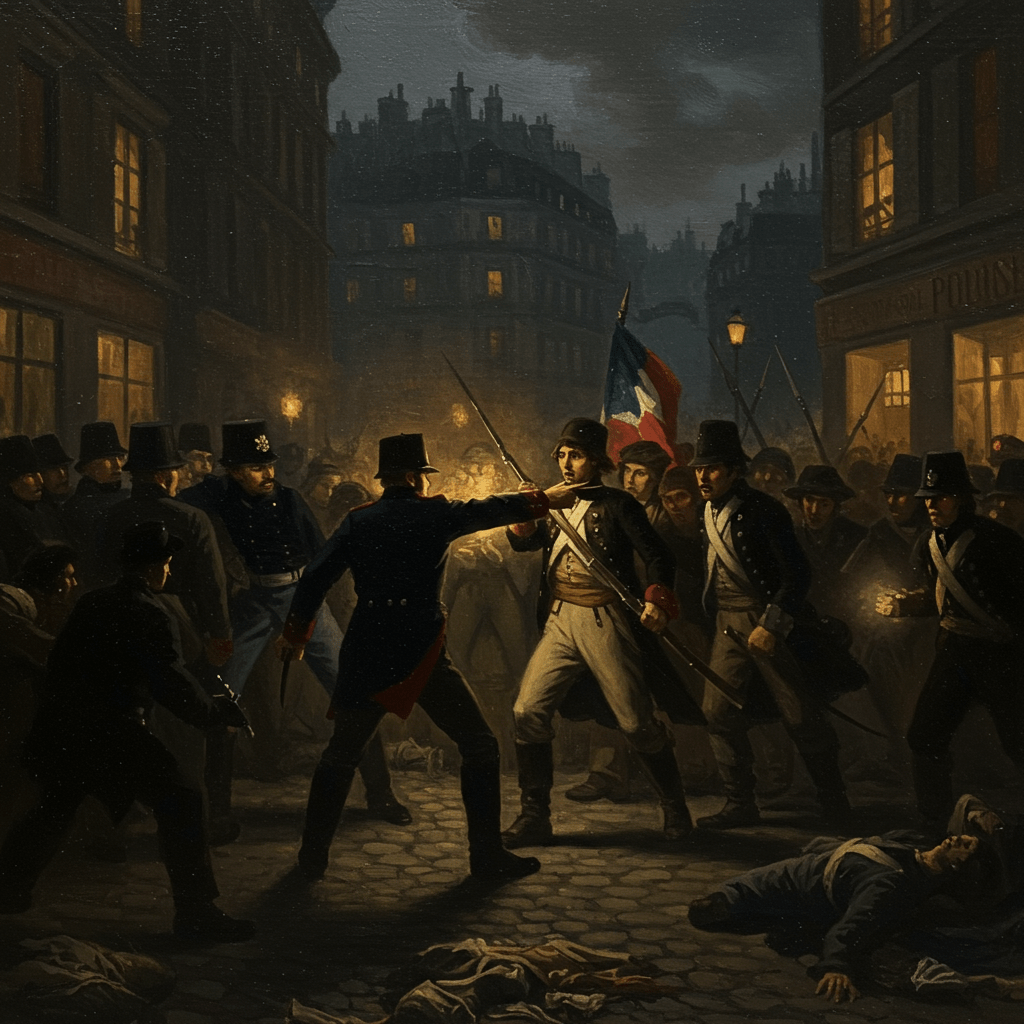

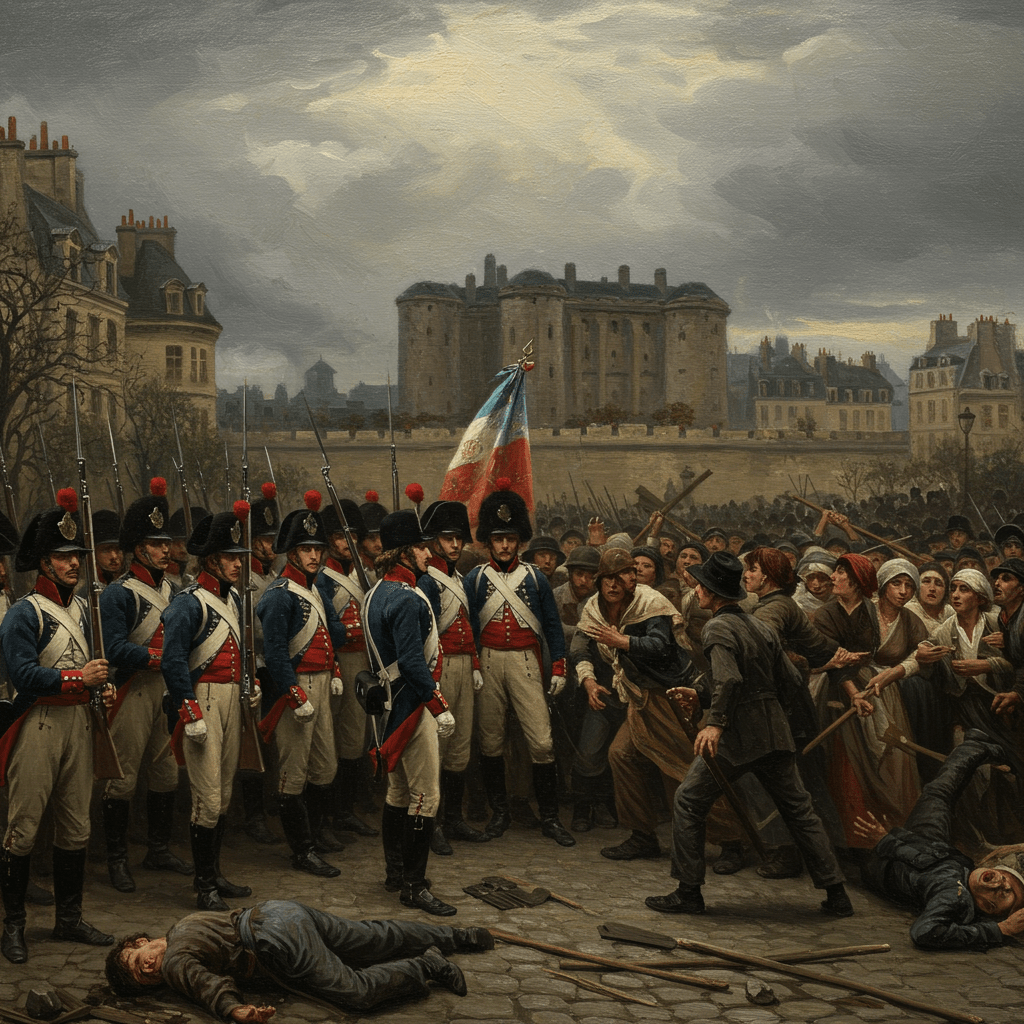

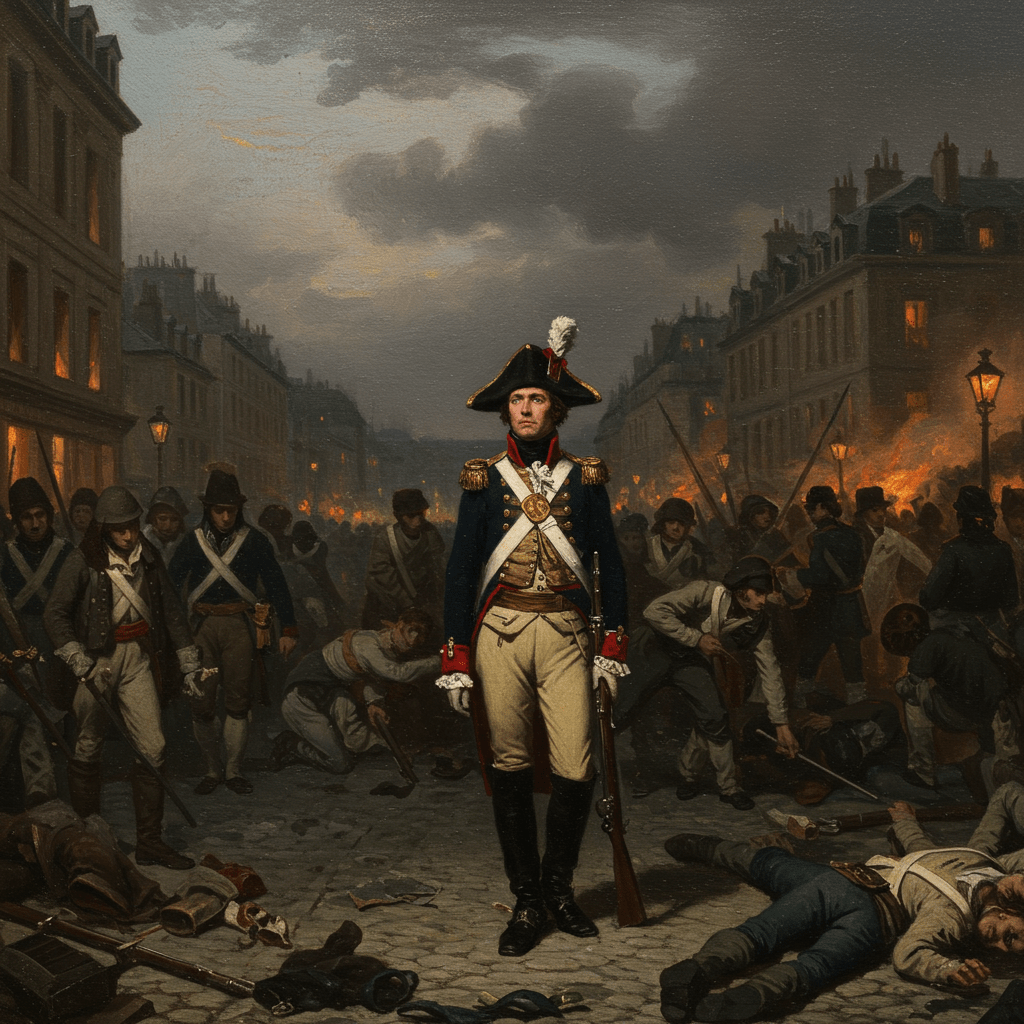

La Révolution française ne fut pas seulement un bouleversement politique et social, mais aussi une révolution gastronomique. Elle marqua la fin d’une ère d’opulence et de faste culinaire pour laisser place à une cuisine plus simple, plus populaire, plus proche des idéaux de la République. La cuisine devint un miroir de la société, reflétant les aspirations et les changements qui bouleversaient la France.

Le changement ne fut pas instantané, ni sans résistance. Mais la Révolution, en renversant les structures sociales de l’Ancien Régime, transforma profondément la façon dont les Français concevaient la nourriture, sa production, et sa consommation. L’histoire culinaire de la Révolution est une histoire de rupture, mais aussi de renaissance, une histoire qui nous rappelle l’impact profond des bouleversements sociaux sur les aspects les plus intimes de notre vie quotidienne.