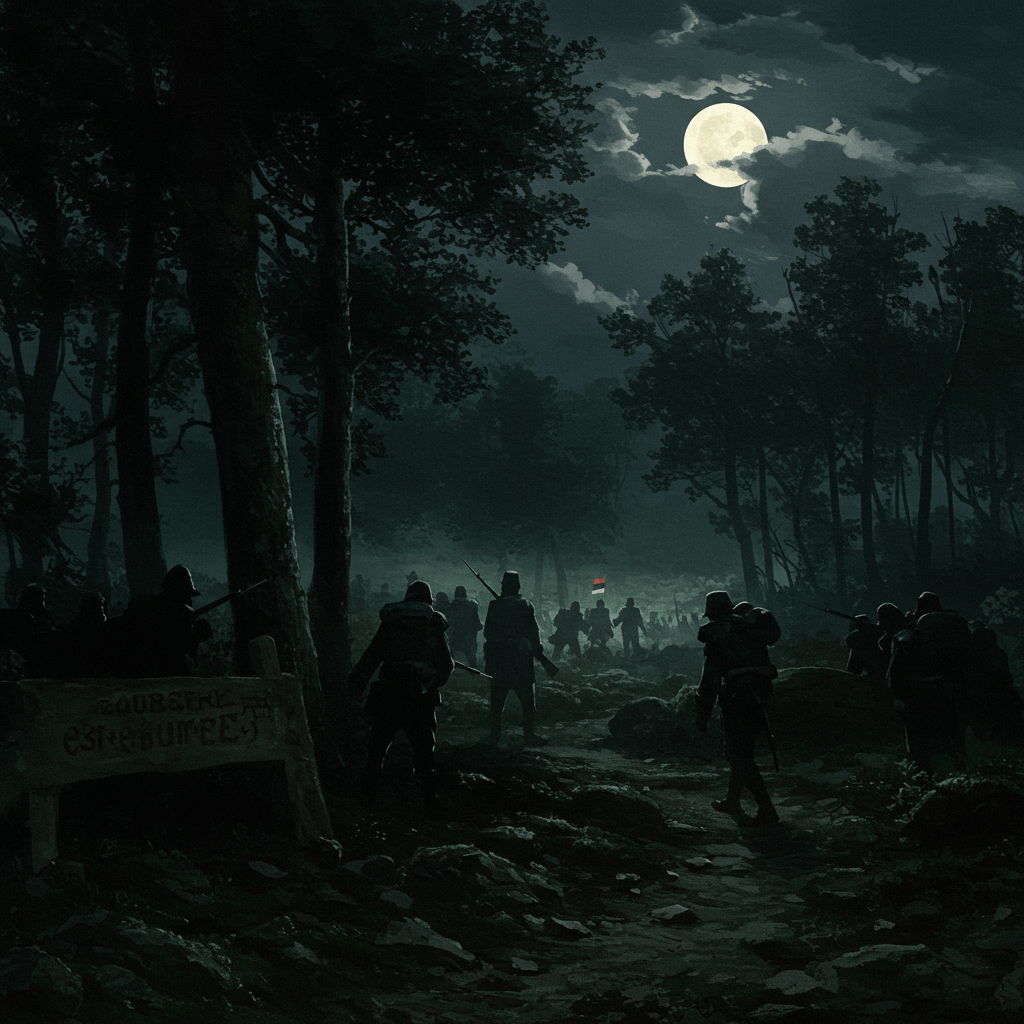

L’année 1848, une année de révolutions et de bouleversements, s’abattit sur la France comme une tempête. Paris, le cœur palpitant de la nation, vibrait au rythme des barricades et des cris de révolte. Mais au-delà des combats héroïques et des discours enflammés, une autre bataille, plus silencieuse et plus déchirante, se déroulait dans l’ombre: celle des familles des prisonniers politiques. Des femmes, des enfants, laissés seuls à affronter la misère, l’incertitude et la peur, tandis que leurs maris, leurs pères, leurs frères étaient enfermés dans les geôles royales, victimes de la tourmente révolutionnaire.

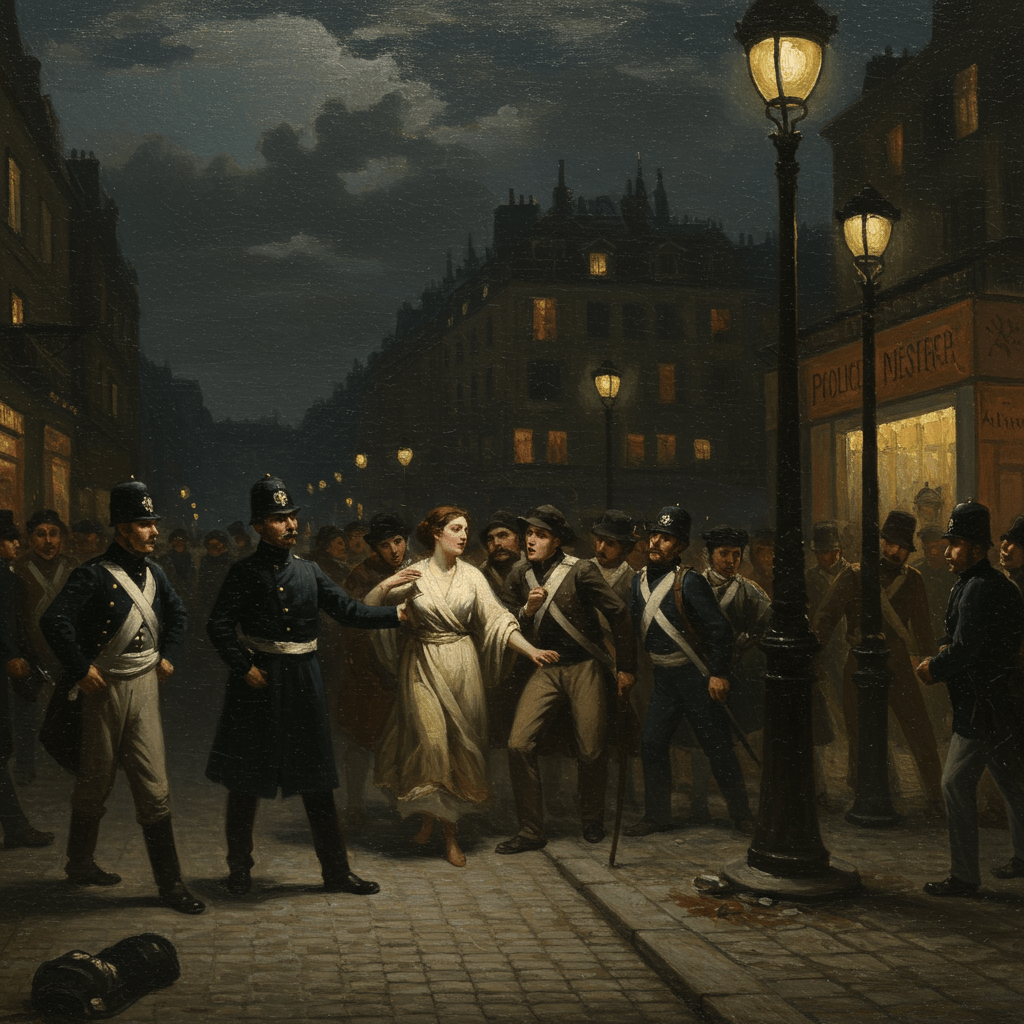

Dans les ruelles sinueuses et mal éclairées de la capitale, la misère régnait en maître. Des familles entières, autrefois prospères, se retrouvaient réduites à mendier leur pain, leur dignité bafouée, leurs espoirs brisés. Les femmes, autrefois maîtresses de maisons, étaient forcées de se vendre pour survivre, leurs regards voilés de larmes et de désespoir. Les enfants, quant à eux, grandissaient dans la pauvreté et l’abandon, leurs jeux innocents remplacés par la dure réalité de la faim et de la souffrance.

Les murs de la Conciergerie

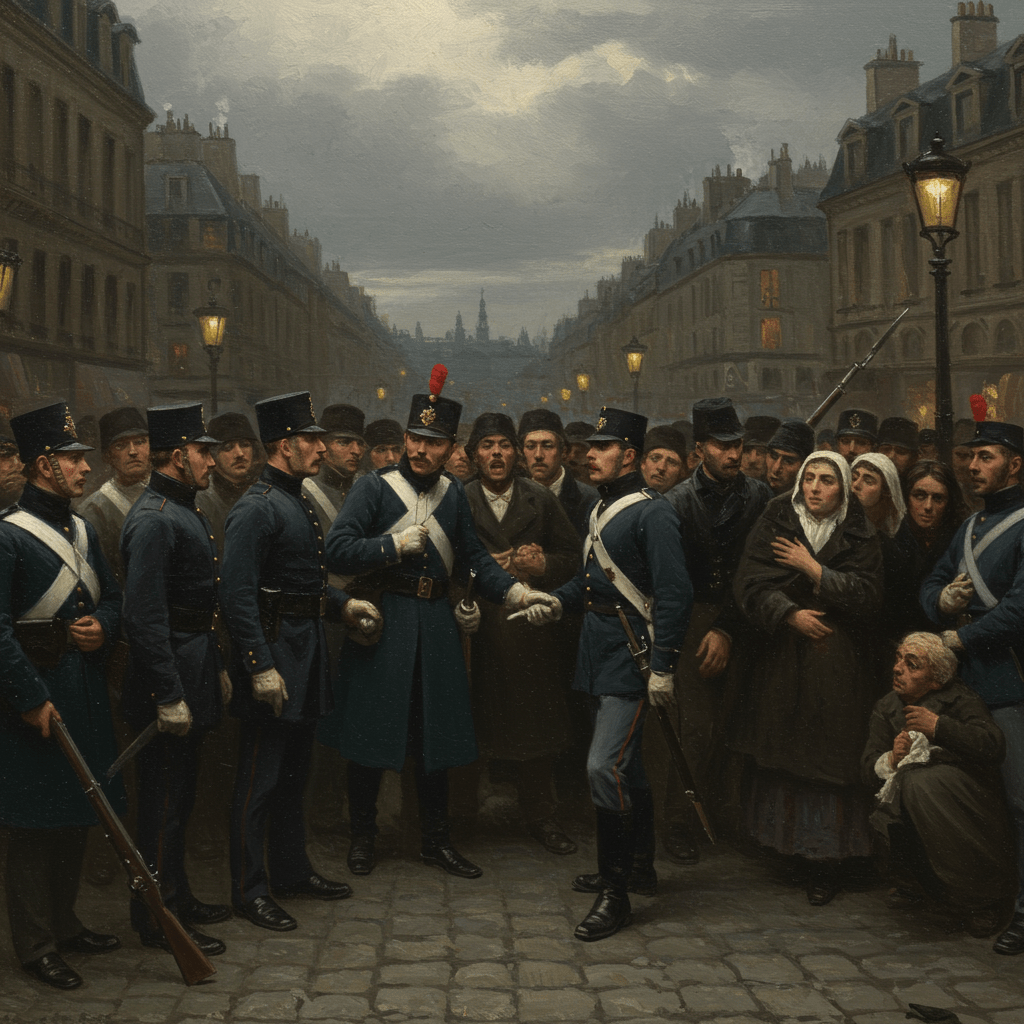

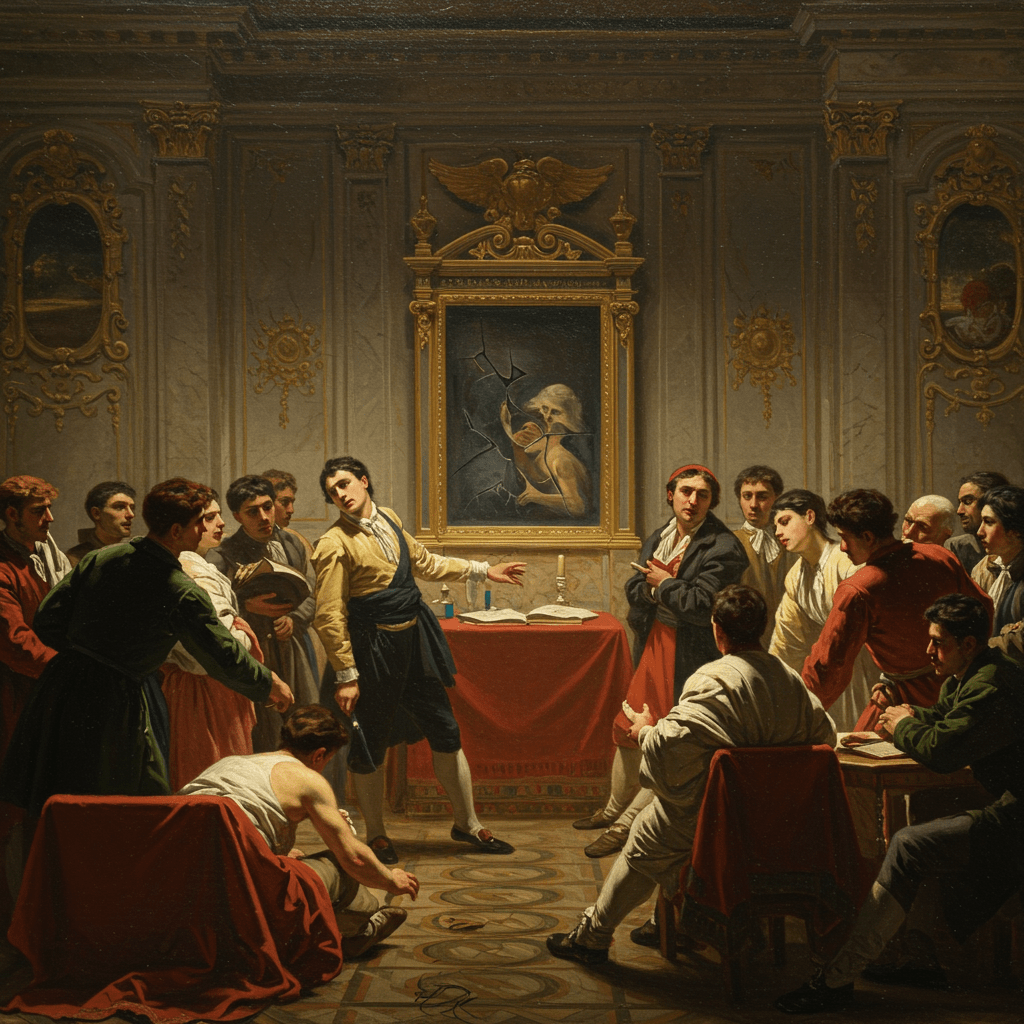

La Conciergerie, ancienne demeure royale transformée en prison, était devenue le symbole de cette tragédie. Ses murs épais, chargés d’histoire et de souffrances, retenaient des centaines de prisonniers, accusés de trahison, de sédition, ou simplement d’avoir osé rêver d’un monde meilleur. Parmi eux, se trouvaient des hommes de tous horizons, des artisans humbles aux notables influents, tous unis par un même destin cruel. Leurs familles, quant à elles, se pressaient devant les portes de la prison, espérant un signe, un mot, une quelconque nouvelle de leurs êtres chers. Mais souvent, le silence pesant de la prison était la seule réponse à leurs supplications.

Des lettres empreintes d’espoir et de désespoir

Le seul lien qui restait entre les prisonniers et leurs familles étaient les lettres, transmises clandestinement, portant les espoirs et les désespoirs de chacun. Ces missives, écrites sur du papier de mauvaise qualité, à l’encre pâle, étaient de précieux trésors, des fragments d’une vie volée. Elles racontaient les conditions de vie dans les prisons, les difficultés endurées, mais aussi les rêves de liberté et de retrouvailles. Ces mots, murmurés à travers les barreaux de fer, étaient des phares d’espoir dans l’obscurité de la détention.

La solidarité face à l’adversité

Face à la misère et à l’abandon, une solidarité extraordinaire s’est développée au sein des familles des prisonniers. Des réseaux d’entraide se sont créés, permettant aux plus démunis de survivre. Des femmes, oubliant leurs propres souffrances, se sont mobilisées pour soutenir leurs voisines, partageant leur peu de nourriture et de ressources. Cette solidarité, née dans l’épreuve, témoigne de la force et de la résilience humaine.

L’ombre de la guillotine

Cependant, l’ombre de la guillotine planait constamment sur les familles. Chaque jour, la rumeur de nouvelles exécutions se répandait dans les rues, semant la terreur et le désespoir. Pour beaucoup, la seule perspective était la mort de leurs êtres chers, une perte irréparable qui allait marquer leurs vies à jamais. L’incertitude quant au sort des prisonniers, le manque de nouvelles, la crainte des représailles, étaient autant de fardeaux qui pesaient sur les épaules de ces femmes et de ces enfants.

Le temps passa, la révolution s’apaisa, et petit à petit, les portes des prisons s’ouvrirent. Mais les cicatrices laissées par la détention et la séparation forcée étaient profondes et durables. Des familles brisées, des vies marquées par la souffrance, des souvenirs gravés à jamais dans les mémoires. La révolution de 1848, au-delà de ses aspects politiques, laissa une trace indélébile sur le cœur de ces familles, un héritage de douleur, mais aussi de courage et de résilience.