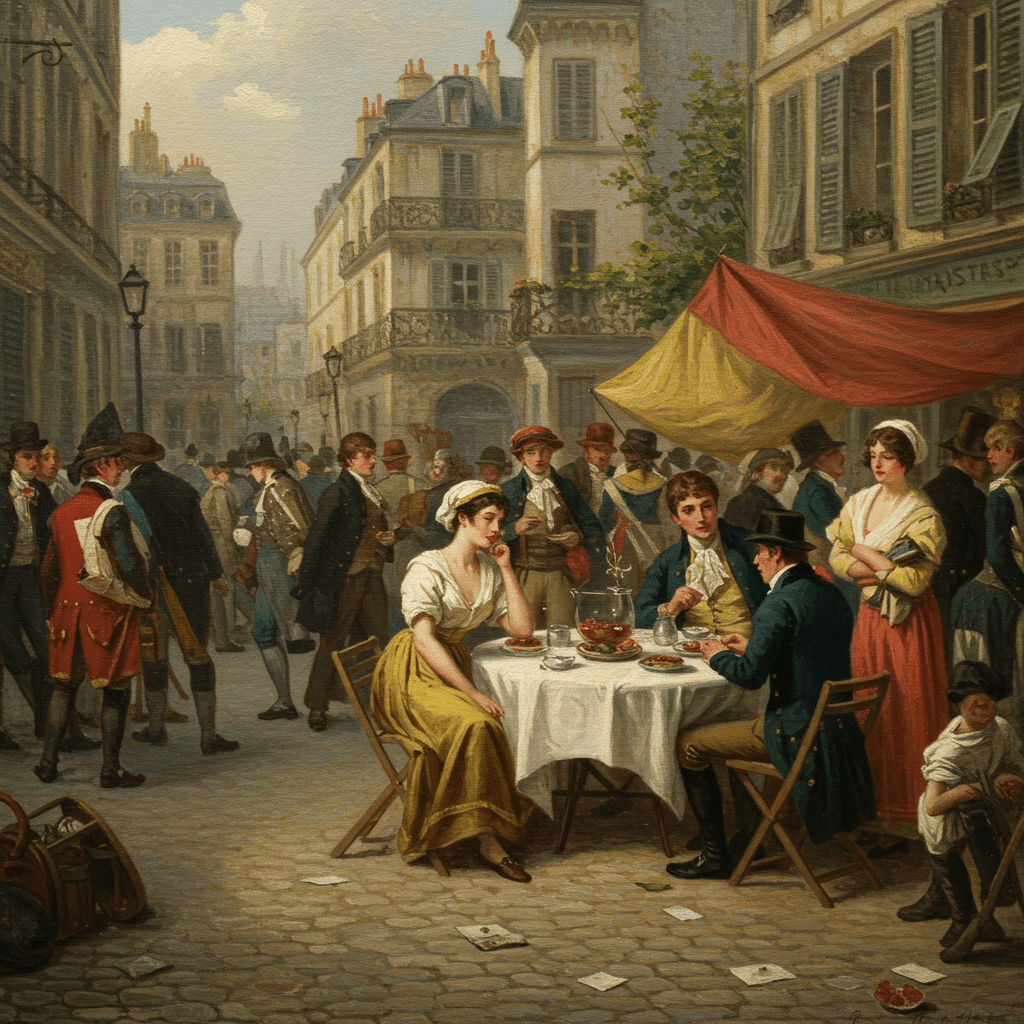

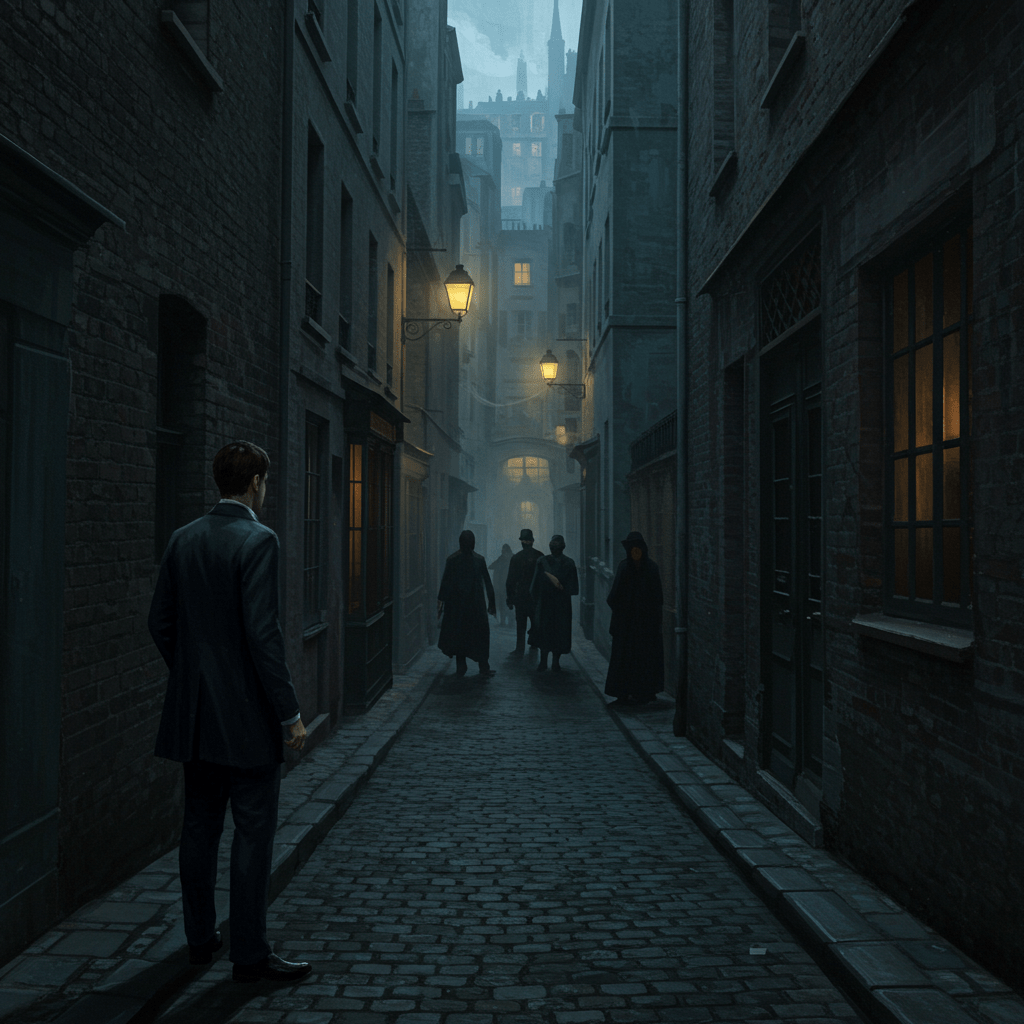

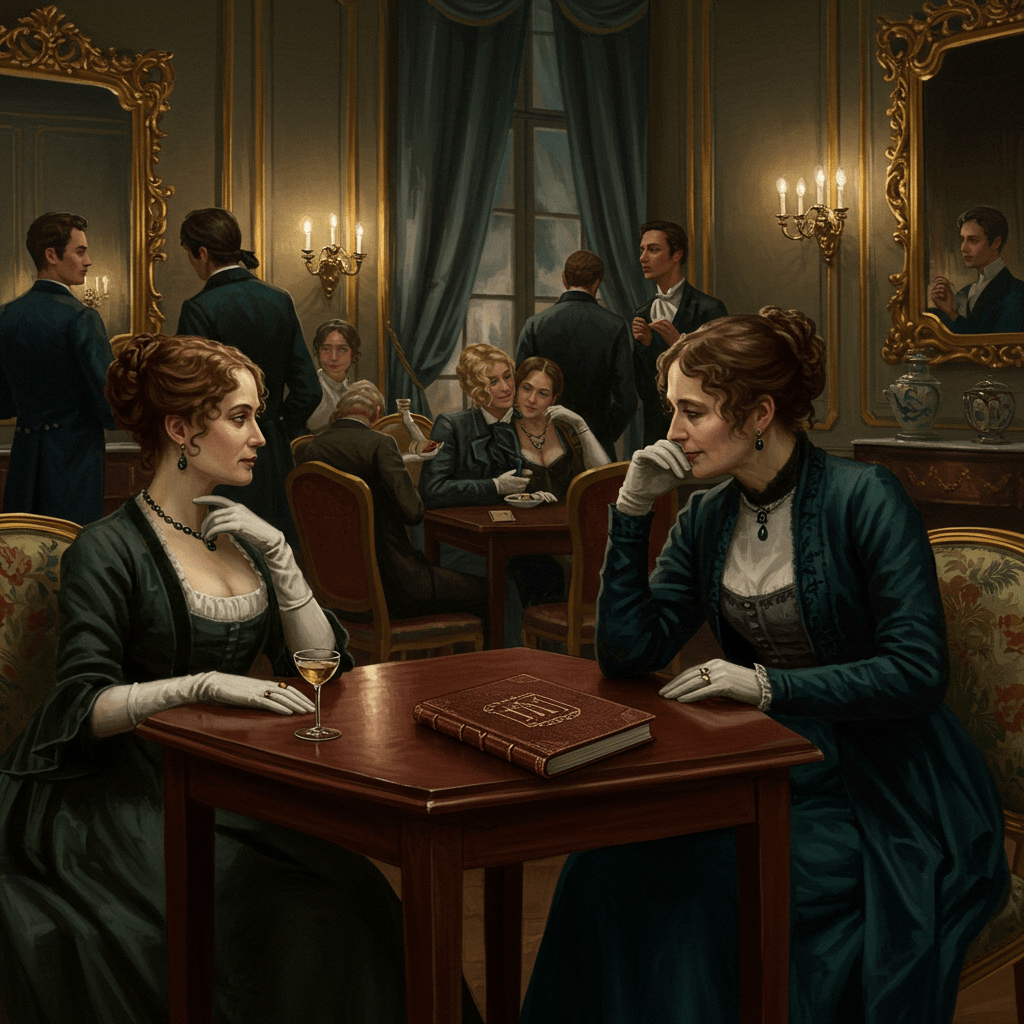

Paris, 1789. Une odeur âcre de révolution flottait dans l’air, mêlée aux effluves plus suaves des pâtisseries encore épargnées par la fureur populaire. Le grondement sourd des masses, le cliquetis des armes, tout cela formait une symphonie discordante qui contrastait étrangement avec le raffinement de la haute société, encore accrochée à ses habitudes fastueuses, ignorant le tremblement de terre qui allait bouleverser, non seulement le cours de l’histoire, mais aussi les assiettes des Français.

Le faste des tables royales, un temps symbole de la puissance et de la grandeur de la France, allait bientôt céder la place à une réalité bien différente. La Révolution, comme une tempête implacable, balaya les traditions culinaires ancestrales, les privilèges des grands chefs et le gaspillage somptueux des banquets aristocratiques. Une nouvelle ère gastronomique se profilait, marquée par les bouleversements sociaux et politiques qui secouaient le pays.

La Chute des Grands Chefs et l’Ascension des Recettes Populaires

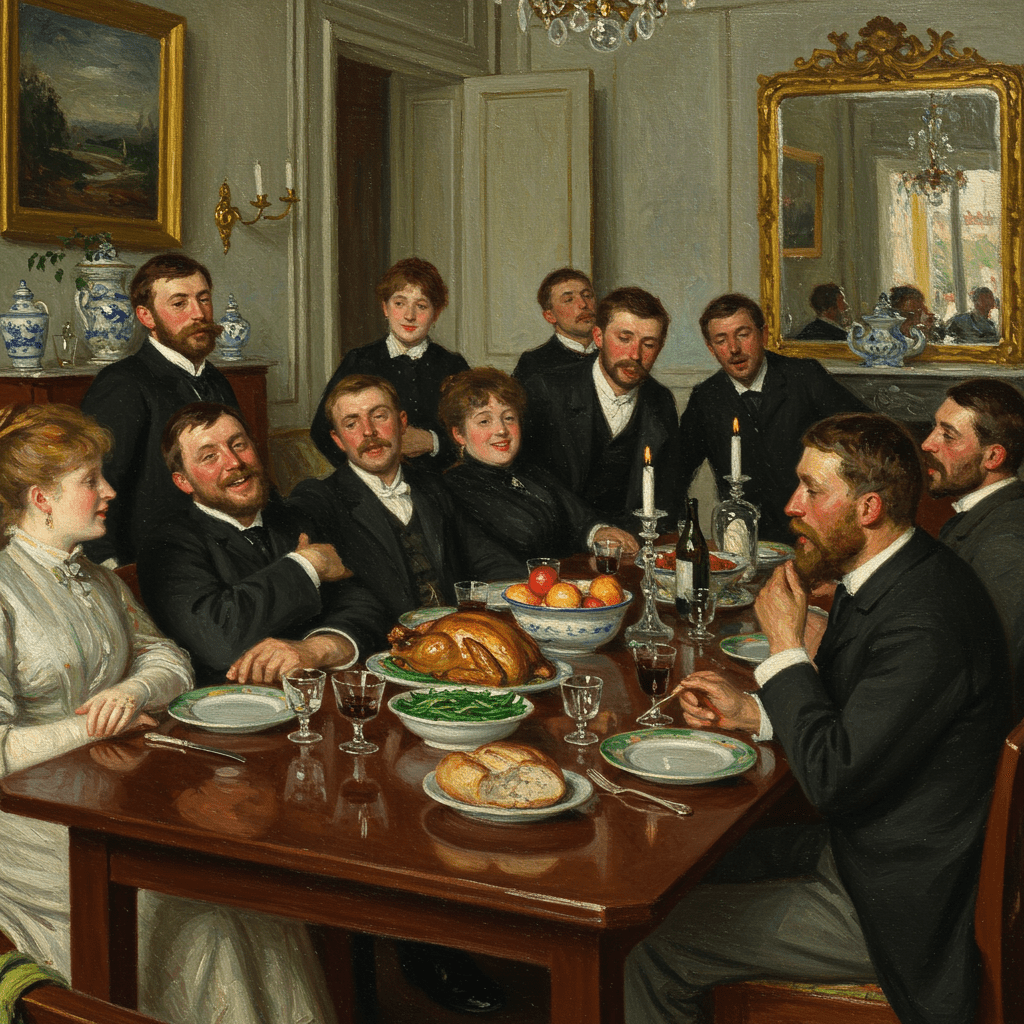

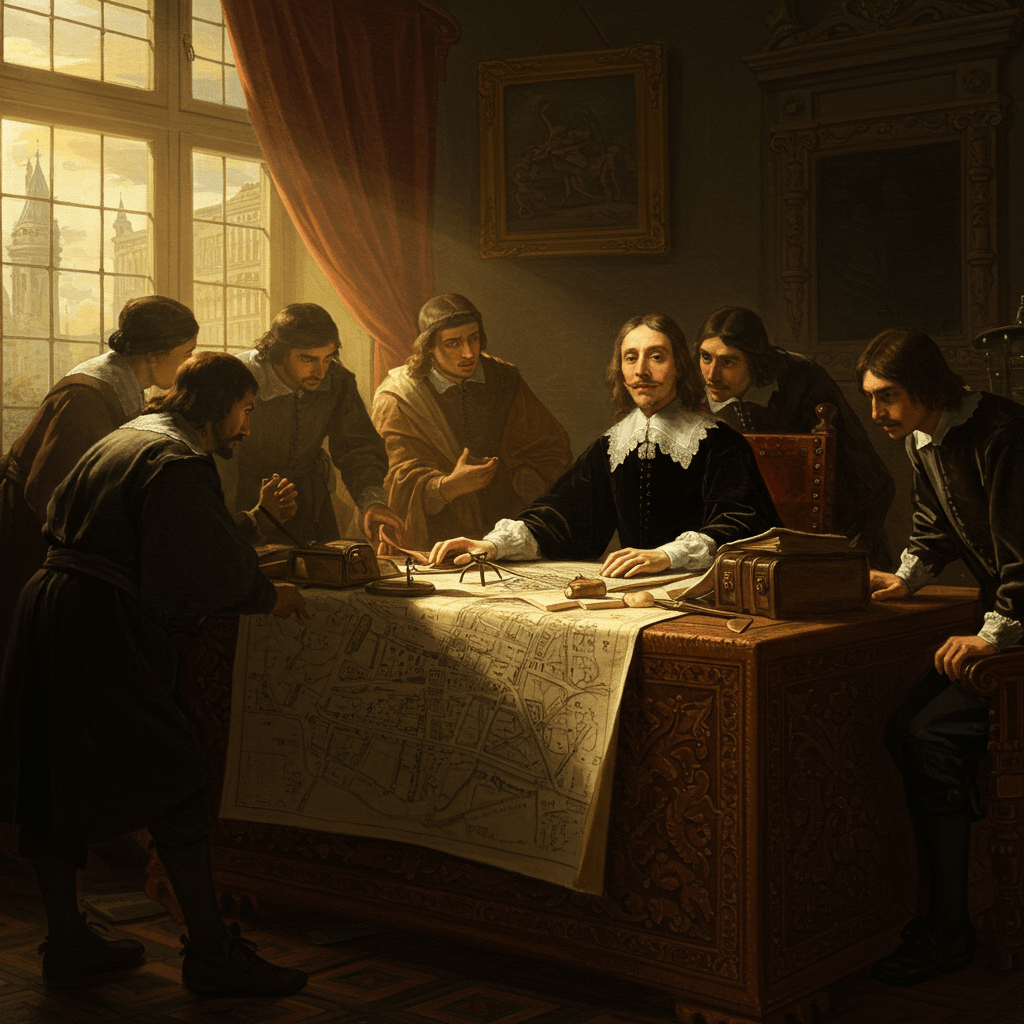

Avant 1789, la gastronomie française était l’apanage d’une élite. Les grands chefs, véritables artistes de la table, officiaient dans les cuisines royales et aristocratiques, créant des mets extravagants et sophistiqués, souvent composés d’ingrédients rares et coûteux. Des volailles farcies aux truffes, des sauces élaborées avec des dizaines d’épices, des desserts sucrés à profusion… Ces festins opulents, symboles d’une société inégalitaire, alimentaient la colère populaire. Avec la chute de la Bastille et la mise en accusation de la noblesse, ces chefs, autrefois vénérés, furent brusquement déchus de leur statut et leurs recettes, autrefois secrètes, se retrouvèrent soudainement accessibles au peuple.

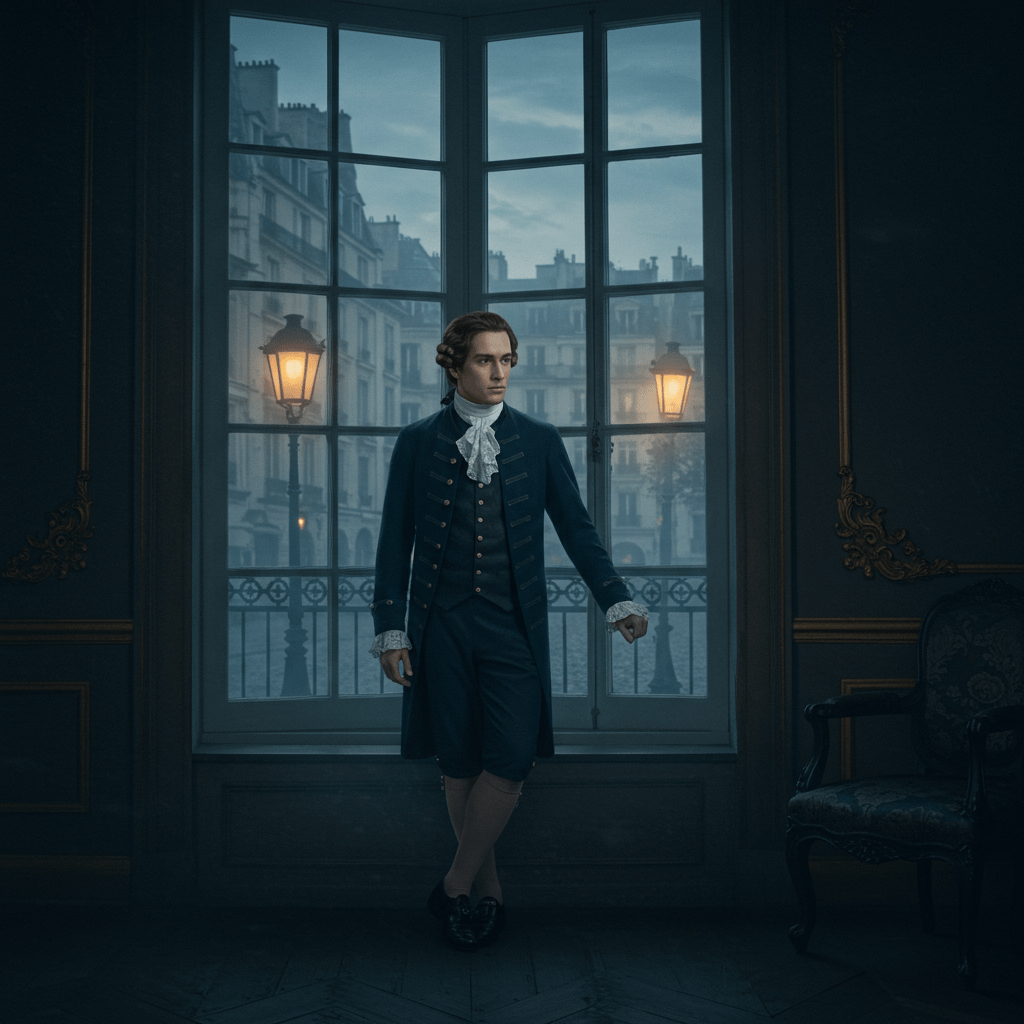

La Révolution favorisa l’émergence de nouveaux acteurs dans le domaine culinaire. Les cuisiniers des familles bourgeoises, auparavant cantonnés à un rôle discret, prirent de l’importance. Les livres de recettes, autrefois réservés à une poignée de privilégiés, devinrent plus accessibles, favorisant la diffusion de nouvelles techniques et de nouveaux plats. Le peuple découvrit des saveurs, des techniques et des ingrédients jusque-là inconnus. La gastronomie, autrefois cloisonnée, se démocratisa, même si de manière inégale.

Le Rationnement et l’Ingéniosité des Cuisinières

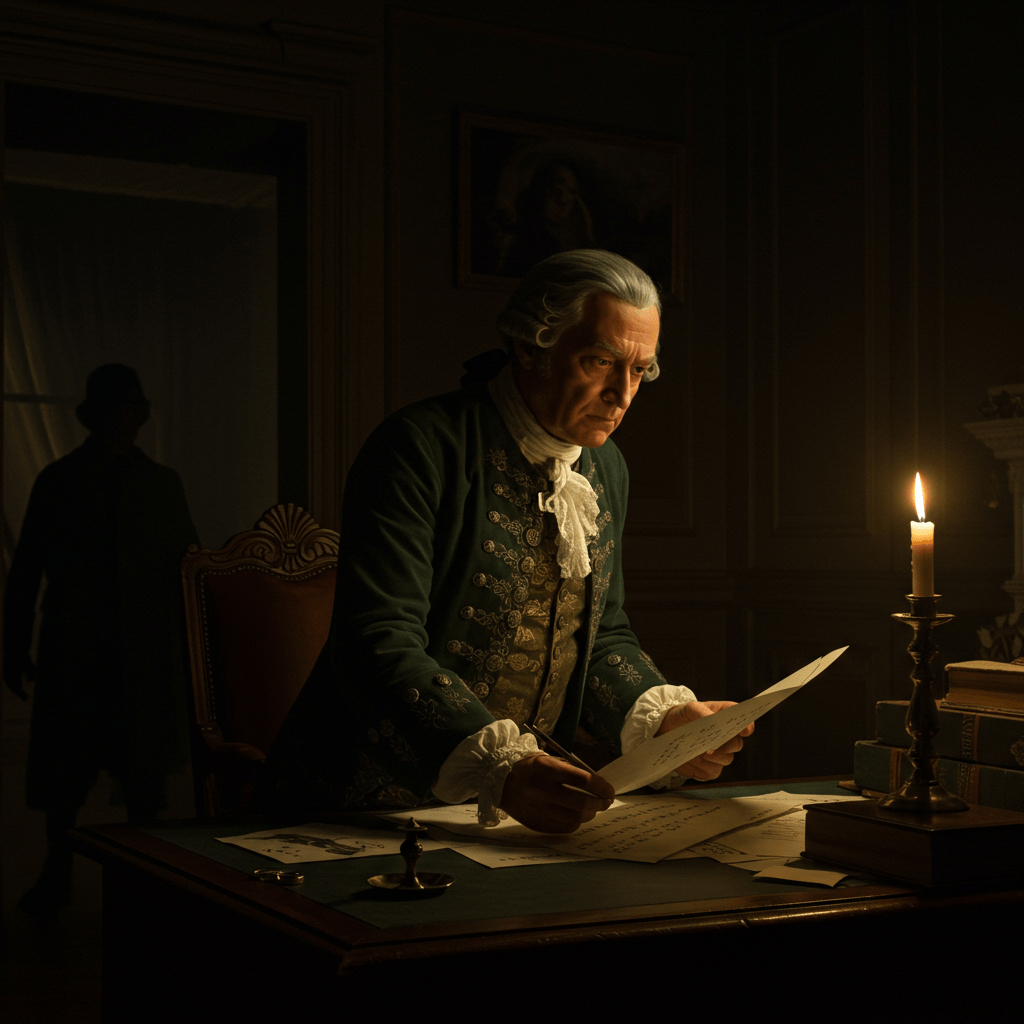

La période révolutionnaire fut marquée par de fréquentes pénuries. Le blocus, les réquisitions, les mauvaises récoltes… La nourriture se fit rare et chère, forçant les Français à faire preuve d’ingéniosité pour nourrir leurs familles. Le pain, aliment de base, devint un symbole de la survie, son prix fluctuant au rythme des événements politiques. Le rationnement devint la norme, imposant des contraintes sévères aux populations.

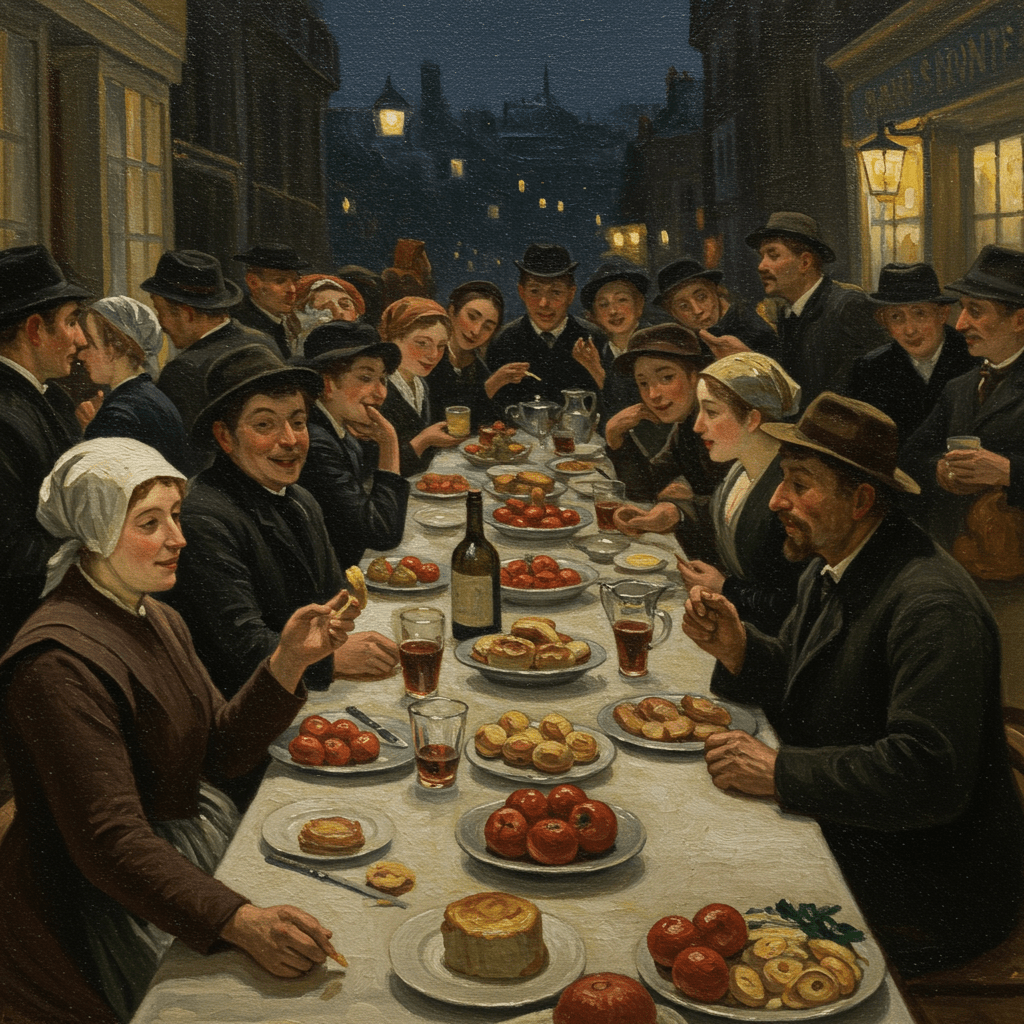

Malgré ces difficultés, les femmes, gardiennes du foyer, démontrèrent une remarquable capacité d’adaptation. Elles développèrent des recettes astucieuses, utilisant des ingrédients de substitution pour pallier les pénuries. Les légumes, les légumineuses et les céréales devinrent les piliers de l’alimentation quotidienne. La cuisine, autrefois symbole de prestige, devint un art de la débrouille, de la créativité face à l’adversité. Des plats simples, mais nourrissants, virent le jour, témoignant de la résilience du peuple français.

La Naissance d’une Cuisine Citoyenne

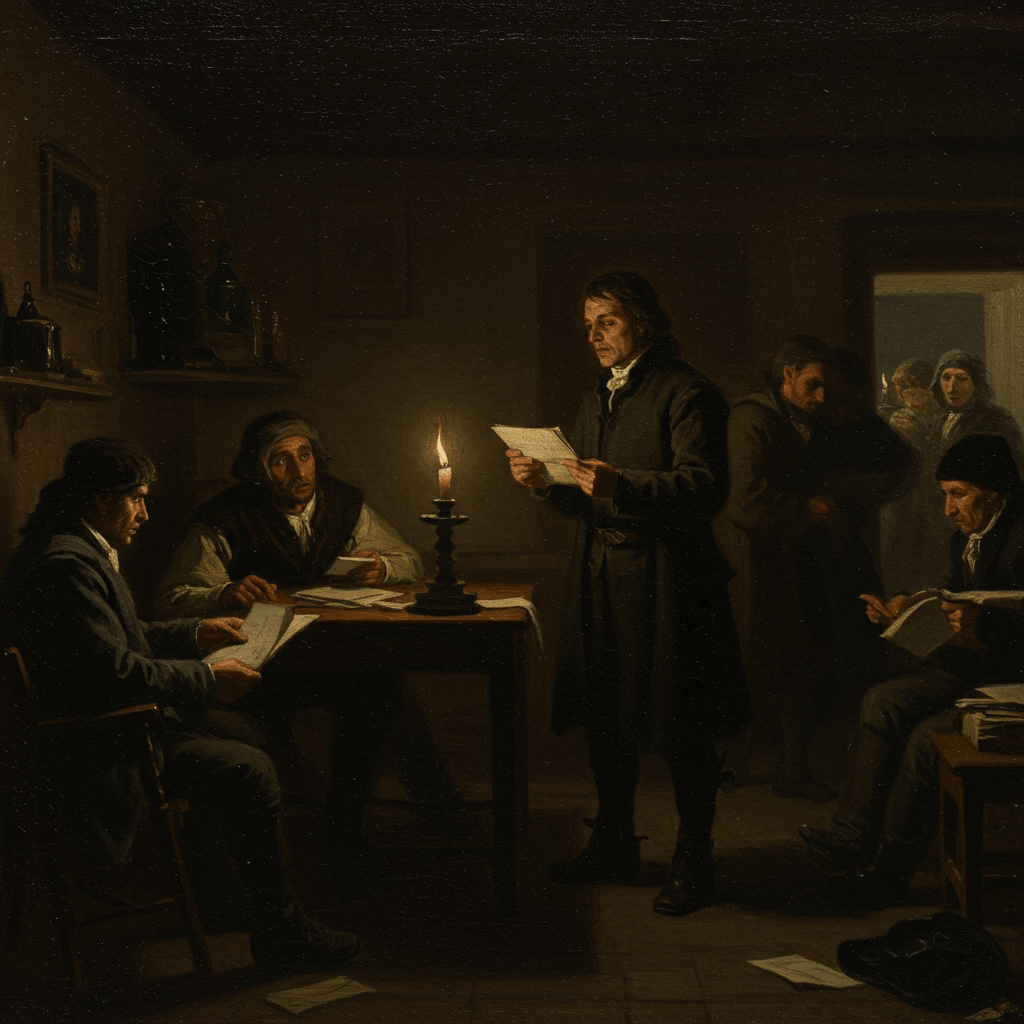

La Révolution ne se contenta pas de bouleverser les habitudes alimentaires. Elle contribua aussi à façonner une nouvelle identité culinaire, plus proche des aspirations populaires. Les valeurs républicaines se répercutèrent sur la gastronomie. La simplicité, la sobriété et la solidarité devinrent des éléments clés de la cuisine révolutionnaire. Les grands repas fastueux furent remplacés par des tables plus modestes, mais conviviales, reflétant les aspirations d’une société qui aspirait à l’égalité.

Les recettes populaires, autrefois discrètes, prirent une place centrale. Les soupes, les ragoûts et les plats mijotés, faciles à préparer et nourrissants, devinrent les plats favoris des familles. Les produits locaux et de saison furent privilégiés, contribuant à une cuisine plus durable et plus respectueuse de l’environnement. Cette transformation gastronomique reflétait les changements sociaux et politiques profonds qui marquaient la France.

L’Héritage d’une Révolution Gastronomique

La Révolution française, loin de se limiter à des bouleversements politiques et sociaux, a profondément transformé la gastronomie française. Elle a bouleversé les hiérarchies culinaires, démocratisé l’accès à la nourriture et favorisé l’émergence d’une cuisine plus simple, plus populaire et plus inclusive. Si les fastes de la cour royale ont disparu, l’ingéniosité et l’adaptabilité des Français ont donné naissance à une cuisine riche, variée et profondément ancrée dans les traditions populaires.

L’héritage de cette révolution culinaire est encore palpable aujourd’hui. De nombreuses recettes populaires datant de cette époque sont encore préparées dans les foyers français. La simplicité, la sobriété et la convivialité, valeurs nées de cette période troublée, continuent d’inspirer les cuisiniers modernes. La Révolution française, c’est aussi l’histoire d’une révolution gastronomique, un chapitre fascinant et savoureux de notre patrimoine culinaire.