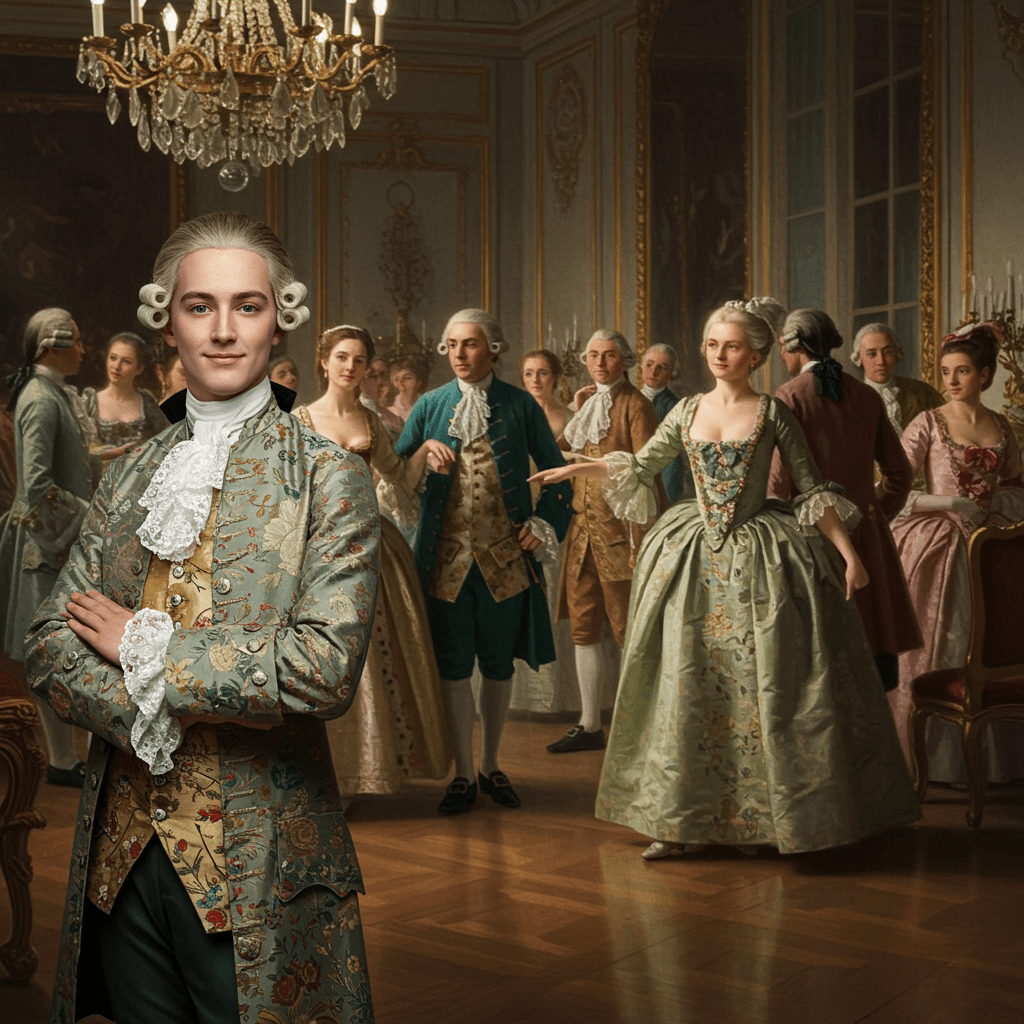

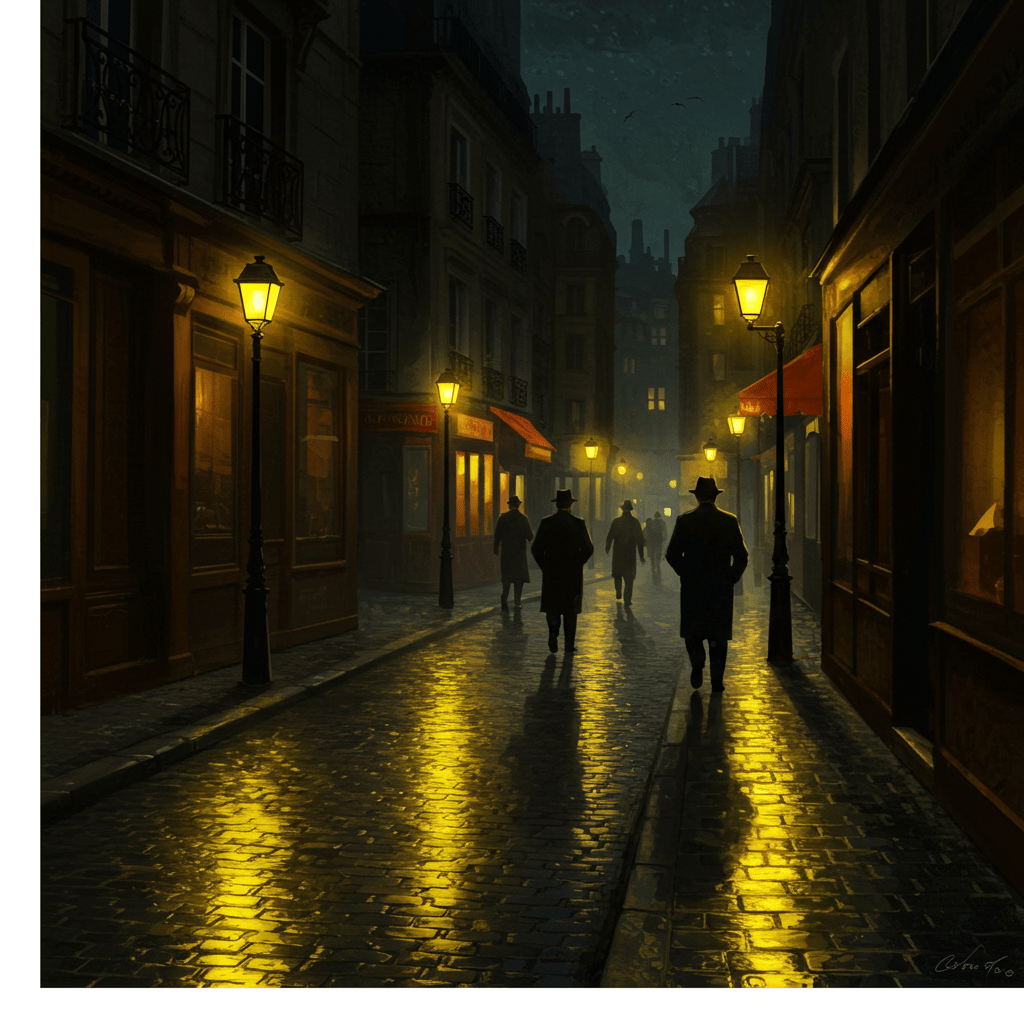

L’année 1740 sonna le glas d’une époque et marqua le début d’une autre, au moins pour Antoine-Louis de Sartine. Paris, ville bouillonnante d’intrigues et de secrets, vibrait au rythme des ambitions démesurées et des destins croisés. Pour un jeune homme issu de la noblesse de robe, la cour de Louis XV représentait le sommet de l’ascension sociale, un champ de bataille où l’habileté politique et la finesse de l’esprit valaient plus que la force brute. Sartine, avec son regard perçant et son ambition froidement calculée, était prêt à jouer sa partition dans cette symphonie tumultueuse.

Le jeune Sartine, malgré son manque d’expérience directe dans l’administration royale, possédait un atout majeur : un réseau familial solidement ancré dans les hautes sphères du pouvoir. Son oncle, homme influent et avisé, ouvrit les portes de la cour à son neveu ambitieux. Mais l’accès à ces cercles privilégiés ne garantissait en rien le succès. Il fallait naviguer avec prudence parmi les courtisans véreux, les rivalités intestines et les jeux de pouvoir impitoyables.

Premières armes dans l’administration

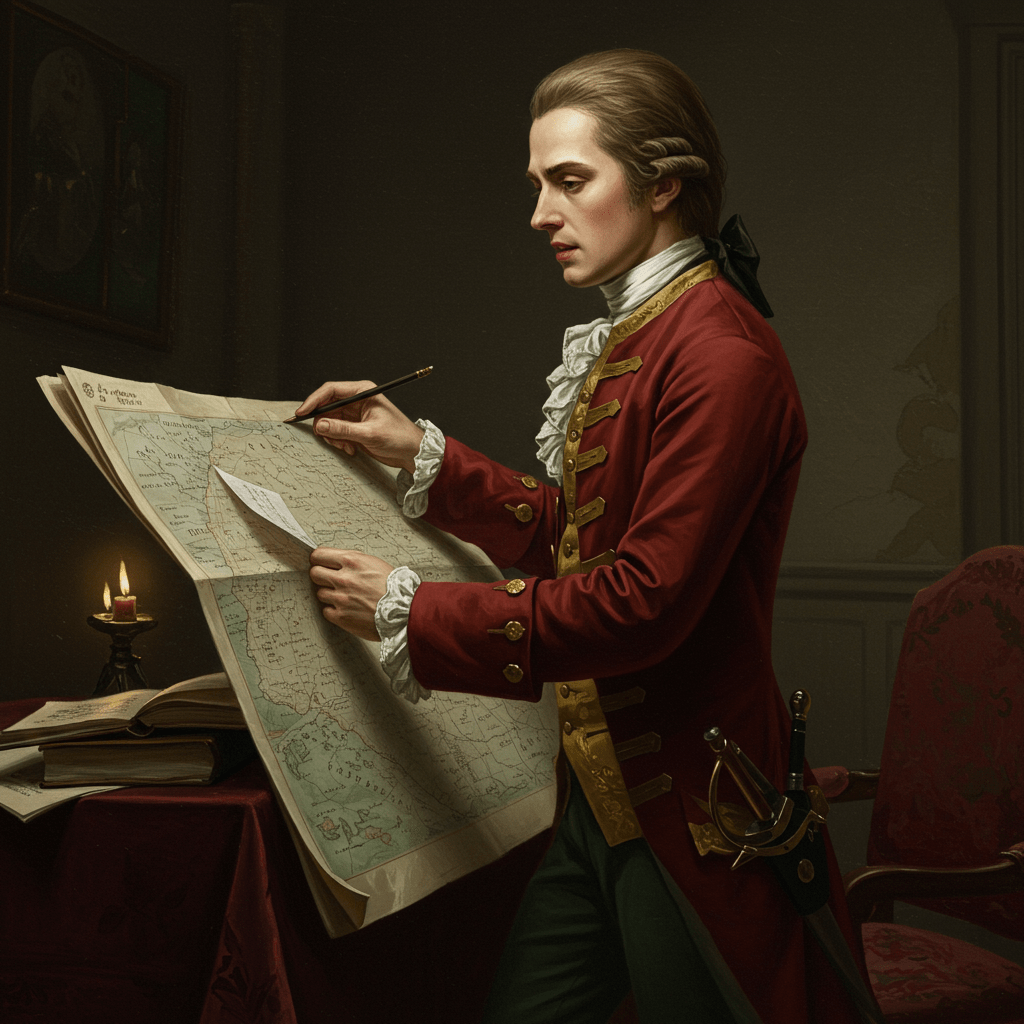

Ses débuts dans l’administration royale furent loin d’être une promenade de santé. Nommé à un poste subalterne, Sartine dut faire ses preuves, faisant preuve d’une diligence et d’un discernement remarquables. Il observait, écoutait, apprenait, absorbant les rouages complexes de la machine administrative comme une éponge. Chaque décision, chaque décret, chaque murmure dans les couloirs du pouvoir était une leçon. Il comprenait vite que la véritable force résidait non seulement dans l’efficacité, mais aussi dans la capacité à tisser des alliances stratégiques et à déjouer les complots.

La montée en puissance

Les années passèrent, et Sartine gravit lentement mais sûrement les échelons de l’administration. Sa réputation d’homme compétent et intègre se répandit, contrastant avec l’image de corruption qui ternissait certains de ses contemporains. Il sut utiliser son intelligence et son sens aigu de la stratégie pour se faire remarquer. Il offrait des solutions, proposait des réformes audacieuses, et surtout, il savait choisir ses alliés avec une précision chirurgicale. Ses adversaires, nombreux et influents, ne pouvaient que constater son ascension fulgurante. Ils essayèrent de le discréditer, de le manipuler, de le détruire, mais Sartine restait impassible, son ambition agissant comme un bouclier impénétrable.

Le jeu des alliances

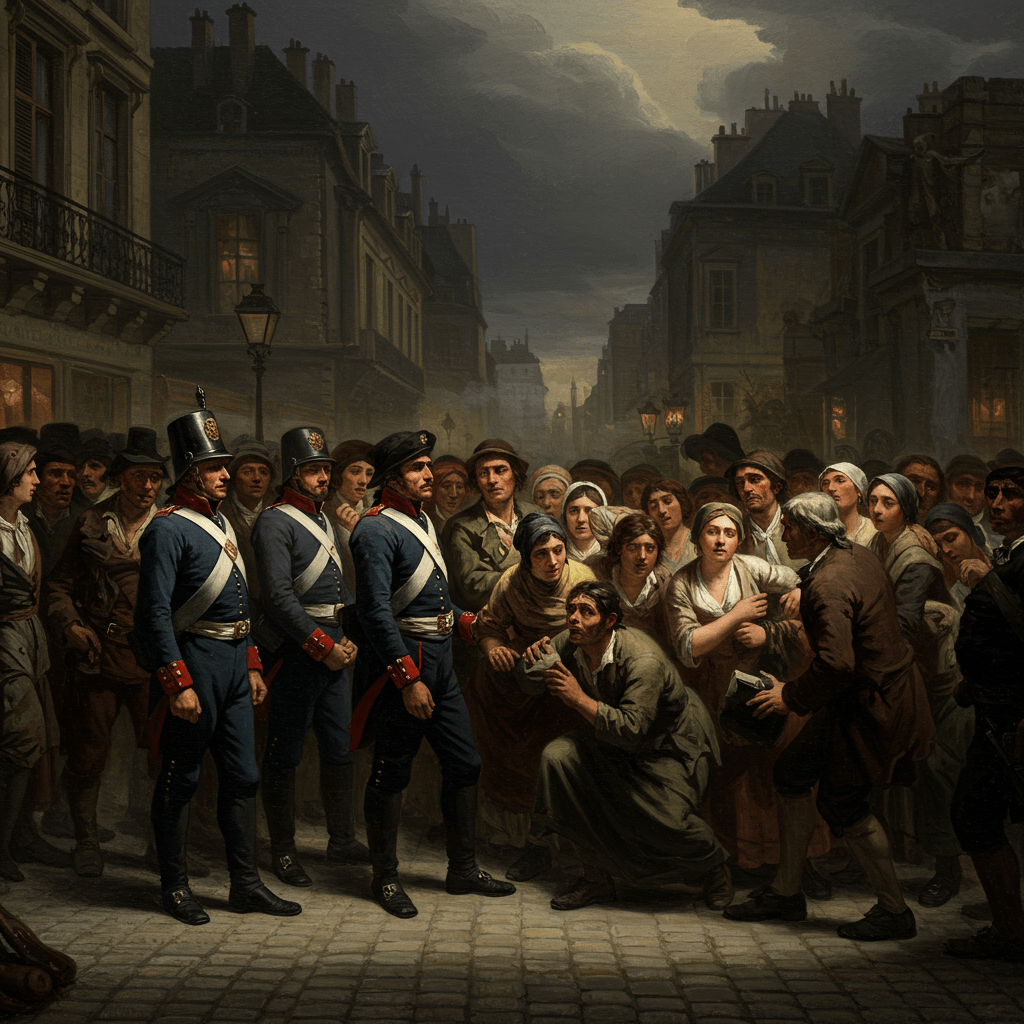

La cour de Louis XV était un véritable jeu d’échecs où chaque pièce était un individu, avec ses propres ambitions et ses propres faiblesses. Sartine excellait à manipuler ces pièces, tissant des alliances et brisant des ennemis avec une maîtrise sans égale. Il comprenait l’importance de la fidélité, mais aussi la nécessité de la trahison calculée lorsque la survie politique était en jeu. Il jouait sur les rivalités existantes, exploitant les faiblesses de ses adversaires pour les retourner les uns contre les autres. Sa stratégie était implacable, un mélange de diplomatie subtile et de coups de force audacieux.

Le secret de Sartine

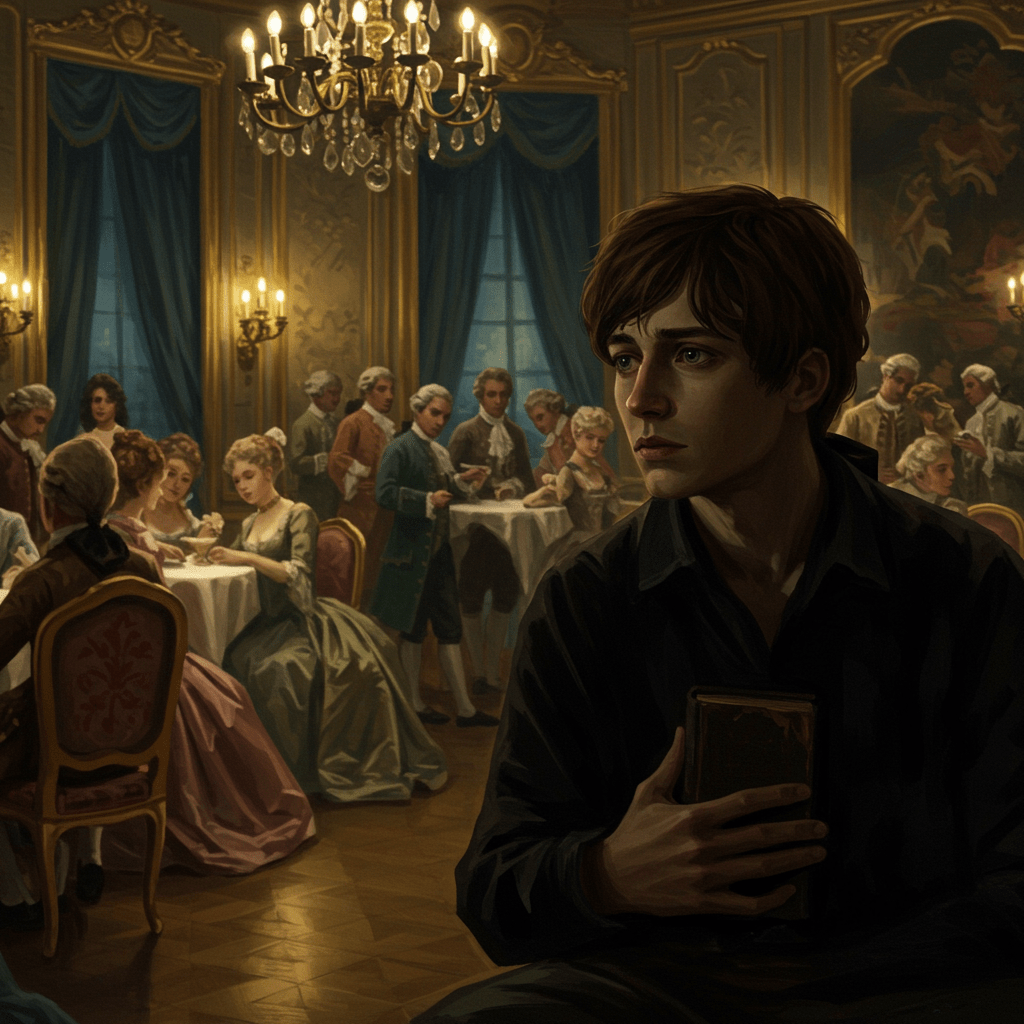

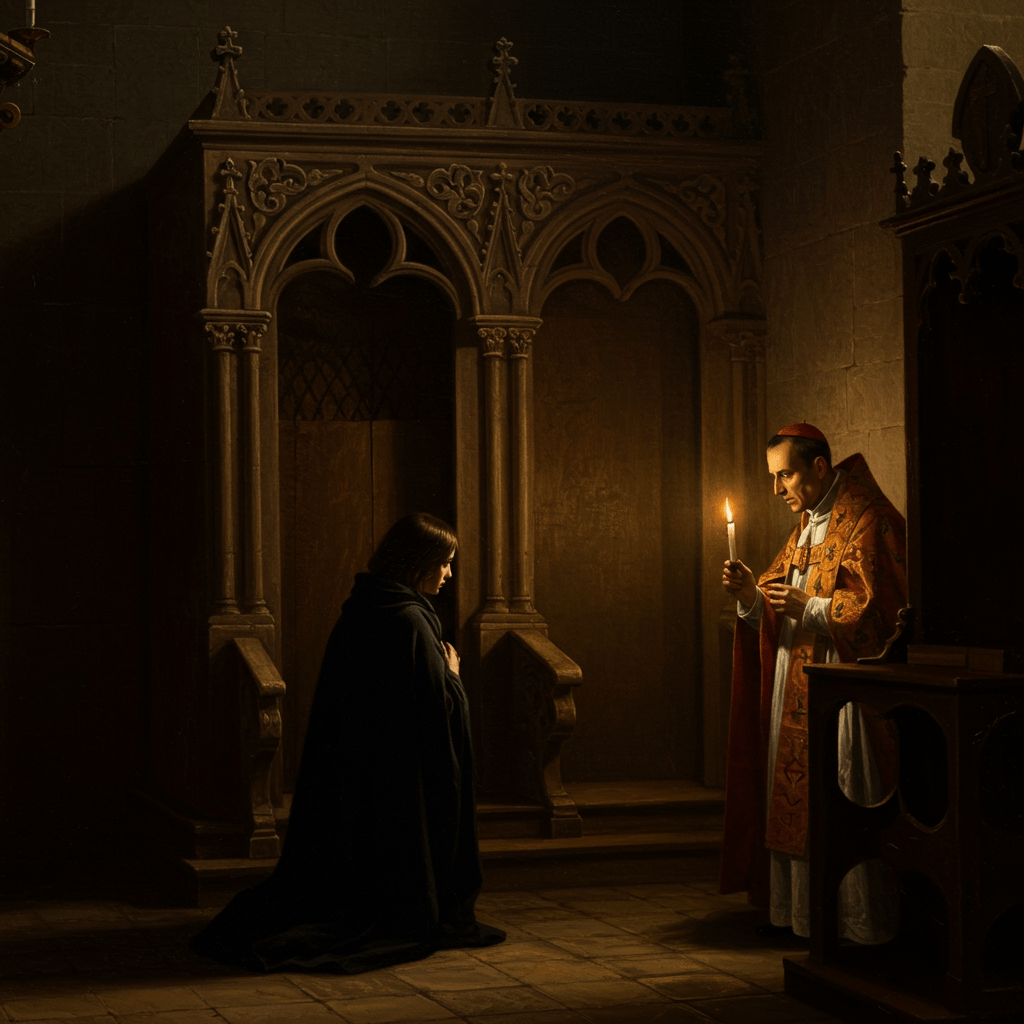

Mais derrière l’image publique d’un homme froid et calculé se cachait une personnalité plus complexe. Sartine possédait un don unique pour déchiffrer les intentions des autres, pour discerner la vérité au milieu des mensonges et des flatteries. Ce talent, combiné à son intelligence politique et à son implacable ambition, lui permit de survivre et de prospérer au cœur de la cour royale, un environnement imprévisible et souvent cruel. Il maîtrisait l’art de la dissimulation, gardant ses vraies pensées et ses véritables intentions secrètes, un mystère qui alimentait autant l’admiration que la méfiance à son égard.

Ainsi, Antoine-Louis de Sartine, par son habileté, son intelligence et son ambition, gravit les échelons du pouvoir dans la cour royale. Son ascension, loin d’être fortuite, fut le fruit d’une stratégie minutieusement élaborée, d’une connaissance approfondie des rouages du pouvoir, et d’un talent certain pour déjouer les intrigues et manipuler les hommes. Son parcours, marqué par les succès mais aussi par les épreuves, symbolise l’ère tumultueuse qu’il traversa, une époque où l’ambition et l’intrigue étaient les clés du succès.

Son héritage, cependant, reste à écrire, car son histoire n’est qu’à ses débuts. Le rideau s’ouvre sur un nouvel acte, et le jeu politique continue.