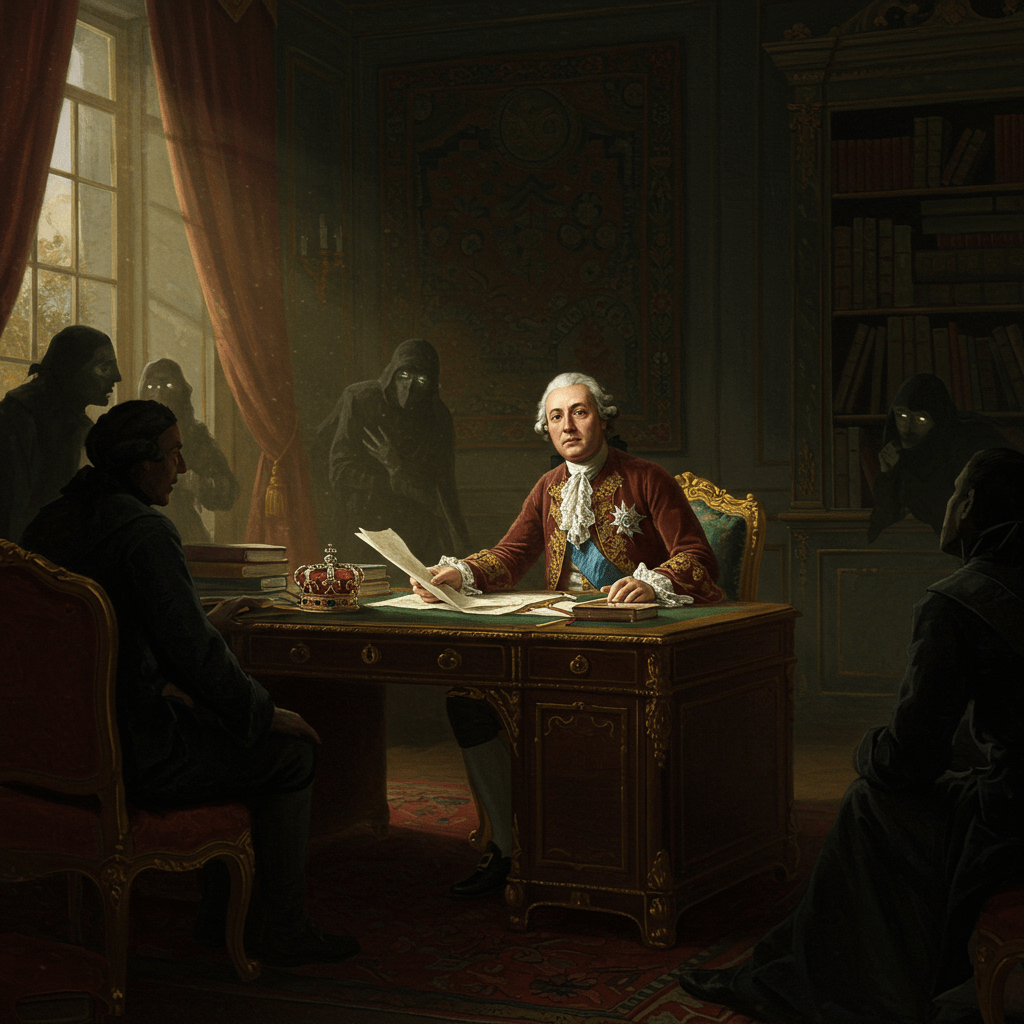

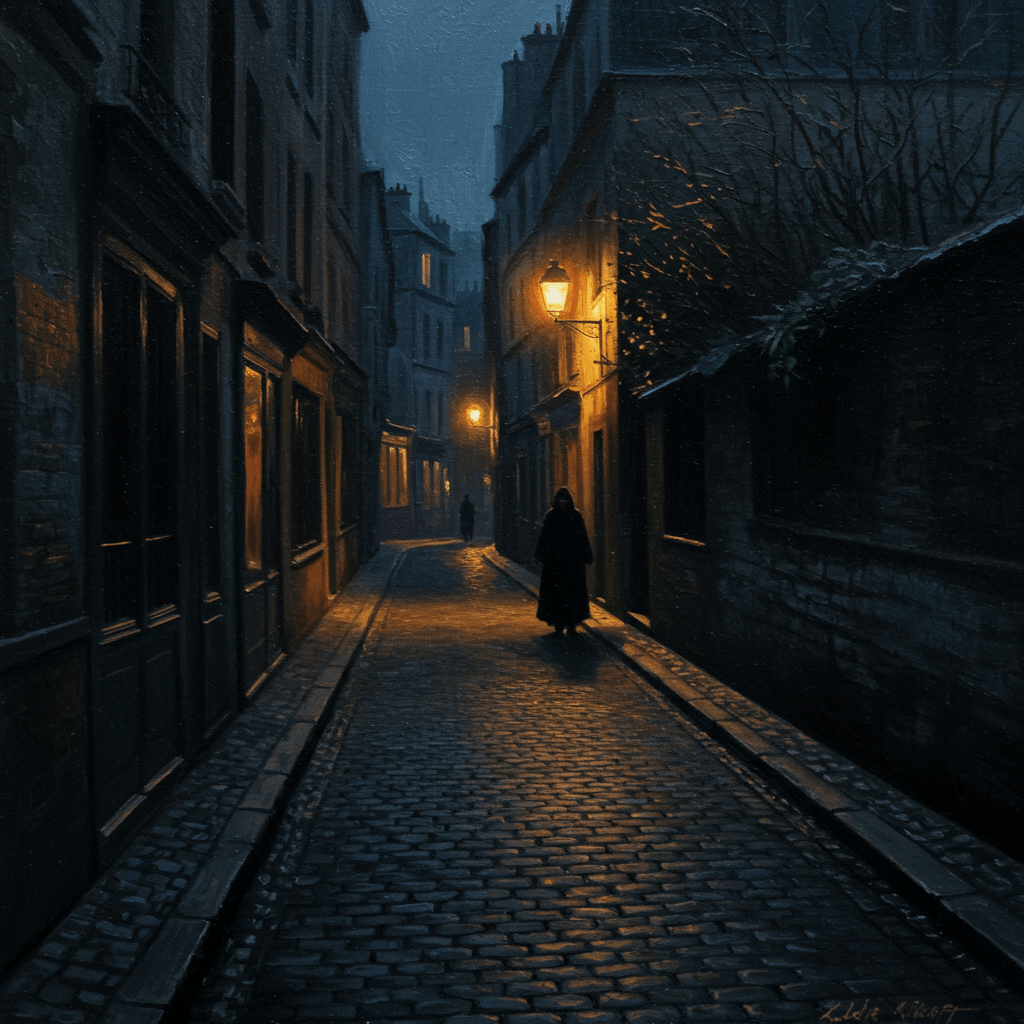

Paris, 1789. L’air était épais, lourd de promesses et de menaces. Le grondement sourd de la révolution, jusque-là contenu, se transformait en un rugissement menaçant. Les murmures, les chuchotements, les rumeurs, autrefois confidentiels, se propageaient comme une traînée de poudre, défiant la censure royale, aussi implacable qu’une lame de guillotine. Les cafés, lieux de rendez-vous des esprits les plus vifs, vibraient d’une énergie nouvelle, chaque tasse de café fumant servant de réceptacle à des nouvelles brûlantes, transmises avec la furtivité d’un espion et la passion d’un révolutionnaire.

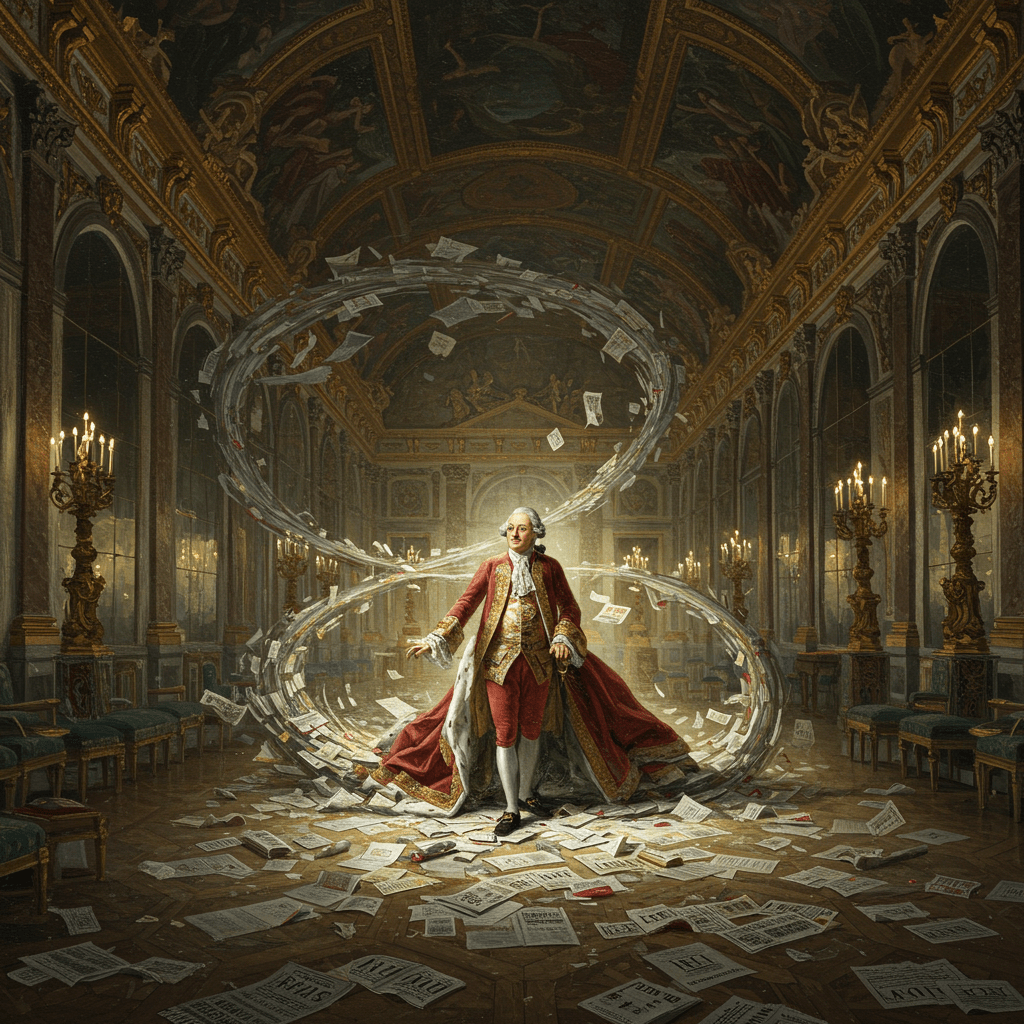

Les feuilles volantes, imprimées dans le secret des ateliers clandestins, apparaissaient comme des fleurs sauvages au cœur de la ville, disséminées par des mains courageuses et discrètes. Chaque mot, chaque phrase, était un défi lancé à la toute-puissance du roi, une étincelle susceptible d’embraser la poudrière sociale. La censure, pourtant omniprésente, se révélait incapable de freiner le torrent d’informations qui inondait les rues, les salons, les marchés, les campagnes.

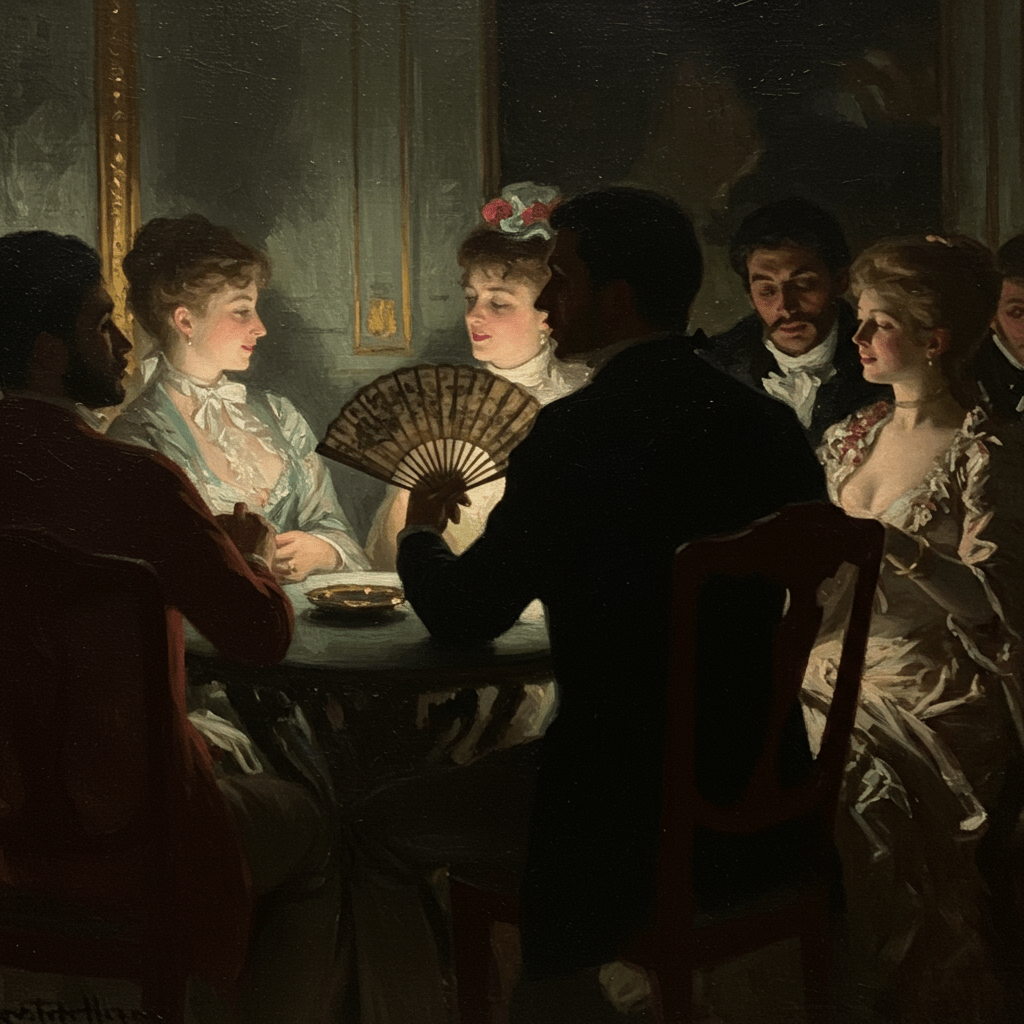

Les murmures des salons

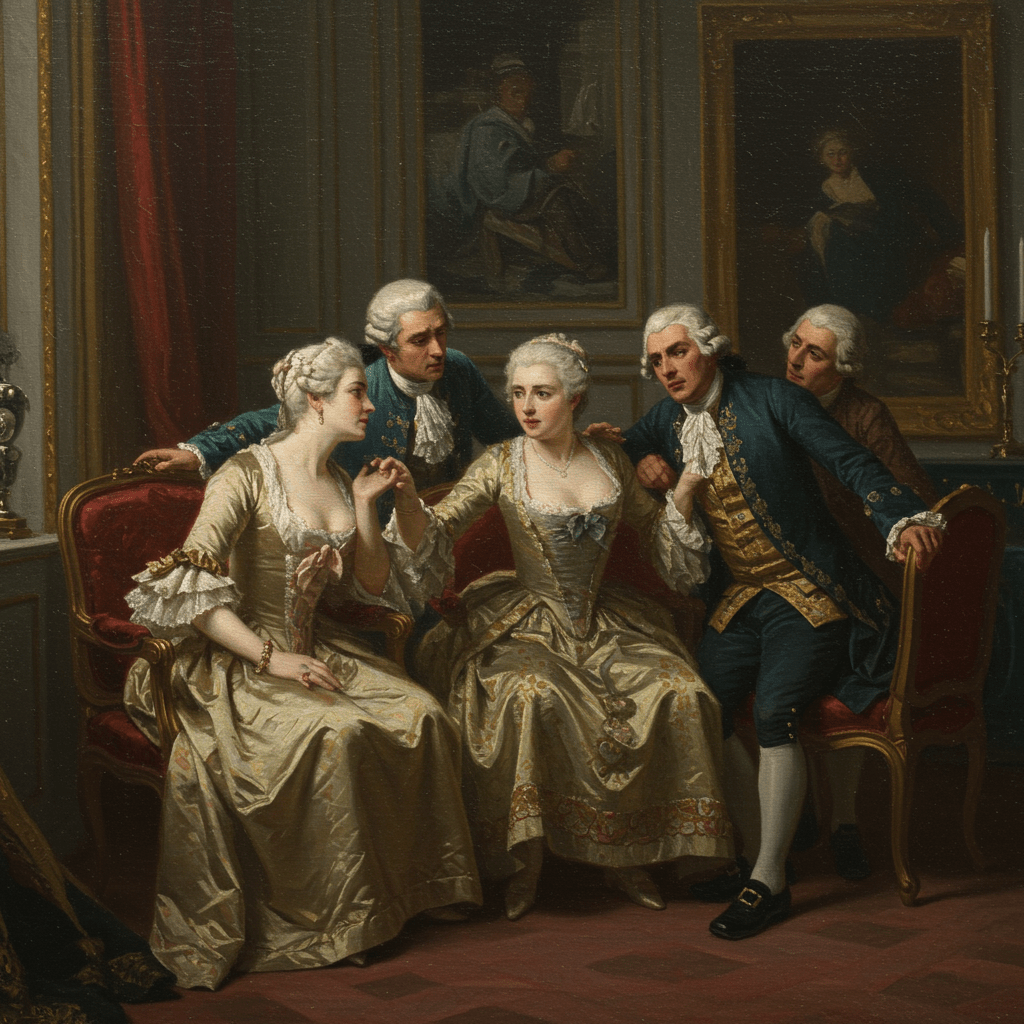

Dans les salons élégants de la noblesse, les discussions tournaient autour du prix du pain et des rumeurs de révolte paysanne. Derrière les éventails et les sourires polis, les mots codés circulaient, les allusions subtiles transperçaient les conversations mondaines. Des dames de la cour, réputées pour leur finesse d’esprit et leur discrétion, servaient d’intermédiaires, transmettant des nouvelles cruciales grâce à des messages dissimulés dans des bouquets de fleurs ou des broderies raffinées. Chaque geste, chaque regard, pouvait contenir un message secret, compréhensible seulement pour les initiés.

Les imprimeries clandestines

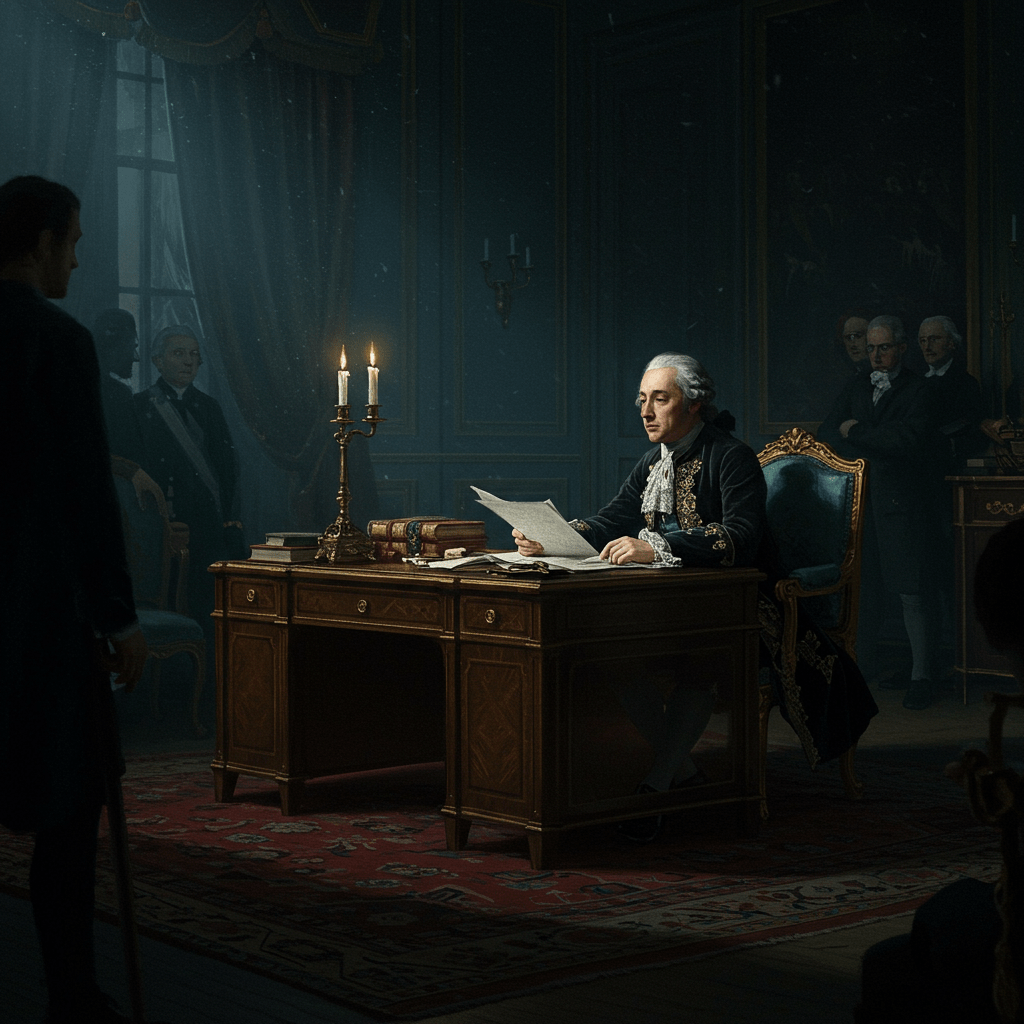

Loin de l’éclat des salons, dans les recoins sombres et humides des imprimeries clandestines, des ouvriers travaillaient sans relâche, imprimant des pamphlets incendiaires, des journaux subversifs, des appels à la révolte. Le danger était omniprésent, la menace de la prison ou de la guillotine planait en permanence au-dessus de leurs têtes. Ces hommes et ces femmes, animés d’une foi inébranlable en la liberté d’expression, contribuaient à alimenter la flamme révolutionnaire, malgré le risque extrême qu’ils encouraient.

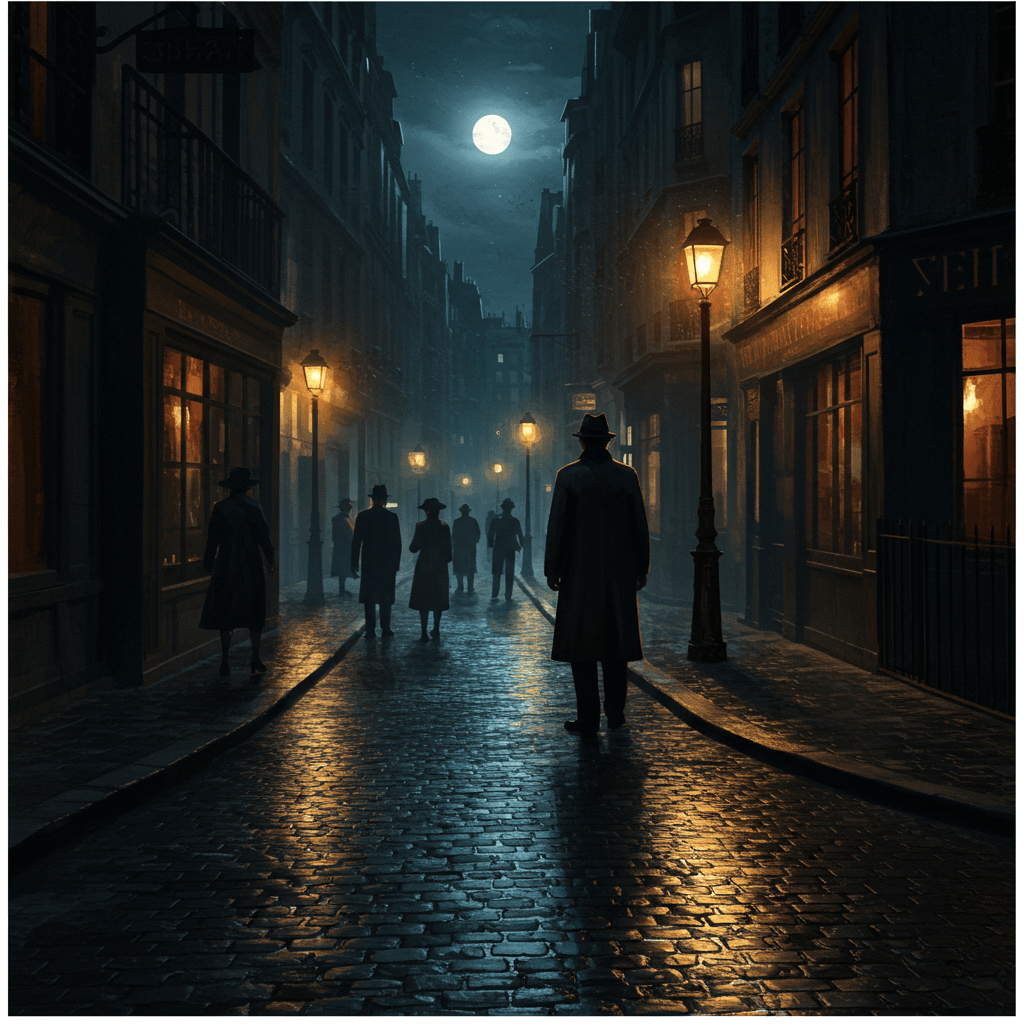

Le réseau des messagers

Un réseau complexe de messagers, souvent des artisans, des paysans ou des étudiants, assurait la circulation des informations à travers le pays. Ils se déplaçaient à pied, à cheval, ou en charrette, transportant des messages cachés dans leurs vêtements, leurs outils, ou leurs provisions. Ils bravaient les contrôles royaux, les embûches, et les dangers de la route, mus par une détermination inflexible à faire parvenir les nouvelles aux quatre coins du royaume. Ce réseau clandestin, tissé de solidarité et de courage, joua un rôle crucial dans la propagation des idées révolutionnaires.

La puissance du bouche-à-oreille

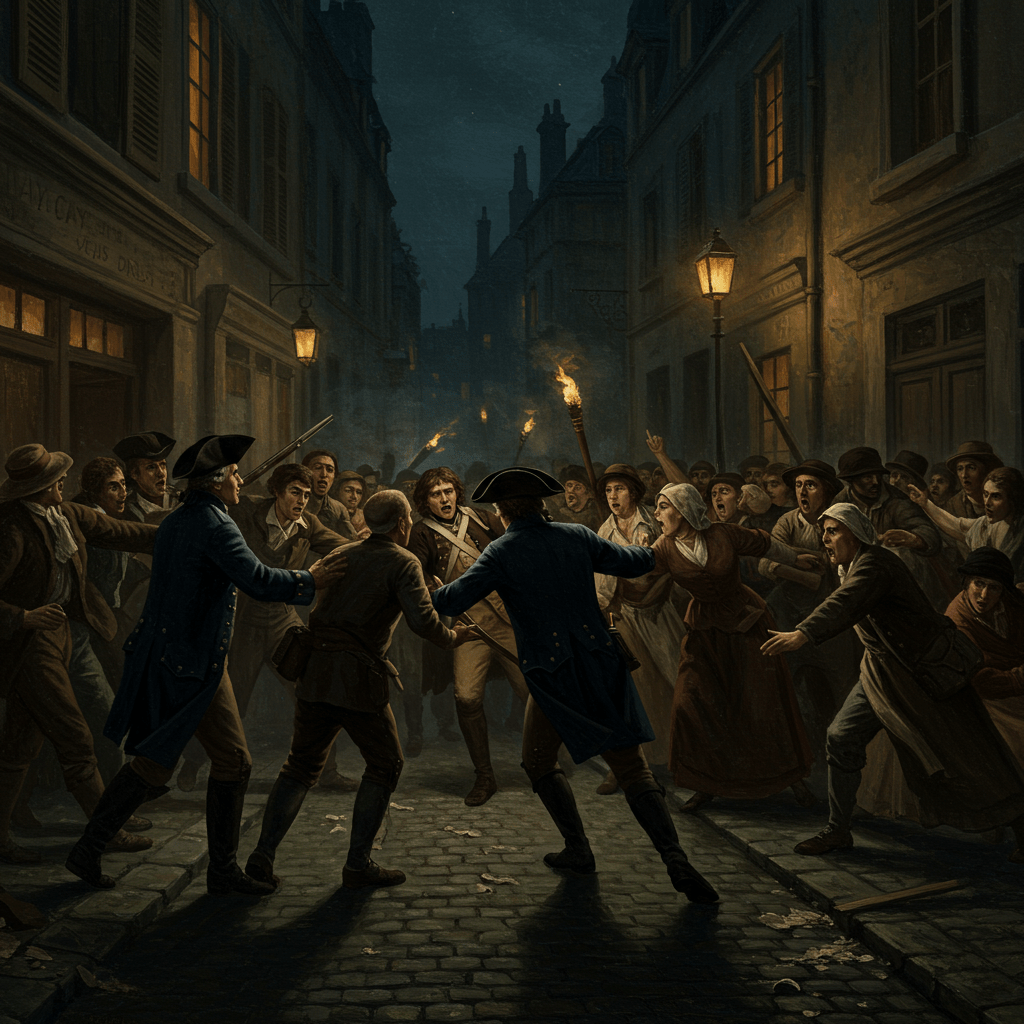

Enfin, le bouche-à-oreille, cette forme ancestrale de communication, s’avéra être un outil des plus efficaces. Dans les champs, sur les marchés, dans les auberges, les nouvelles se transmettaient de personne à personne, se transformant, s’enrichissant, se déformant parfois, mais conservant toujours leur pouvoir incitant. Les chansons populaires, les contes, les proverbes, servaient de vecteurs d’information, transportant des messages subversifs masqués sous des formes inoffensives. La censure, face à ce flot incessant de paroles, se révélait impuissante.

La révolution française ne fut pas seulement une lutte pour le pouvoir, mais aussi une bataille acharnée pour le contrôle de l’information. La censure royale, malgré ses efforts, se trouva dépassée par la créativité, le courage, et l’ingéniosité des révolutionnaires. Les rumeurs, les murmures, les feuilles volantes, le réseau clandestin des messagers, et la puissance du bouche-à-oreille, contribuèrent tous à la propagation des idées nouvelles, préparant ainsi le terrain à l’effondrement de l’Ancien Régime.

Le peuple, assoiffé de vérité et de liberté, trouva les moyens de contourner la censure, prouvant ainsi que la soif de savoir et la volonté de s’informer étaient plus fortes que toutes les tentatives de contrôle et de répression. La révolution était en marche, alimentée par le flot incessant des rumeurs, un torrent impossible à endiguer.