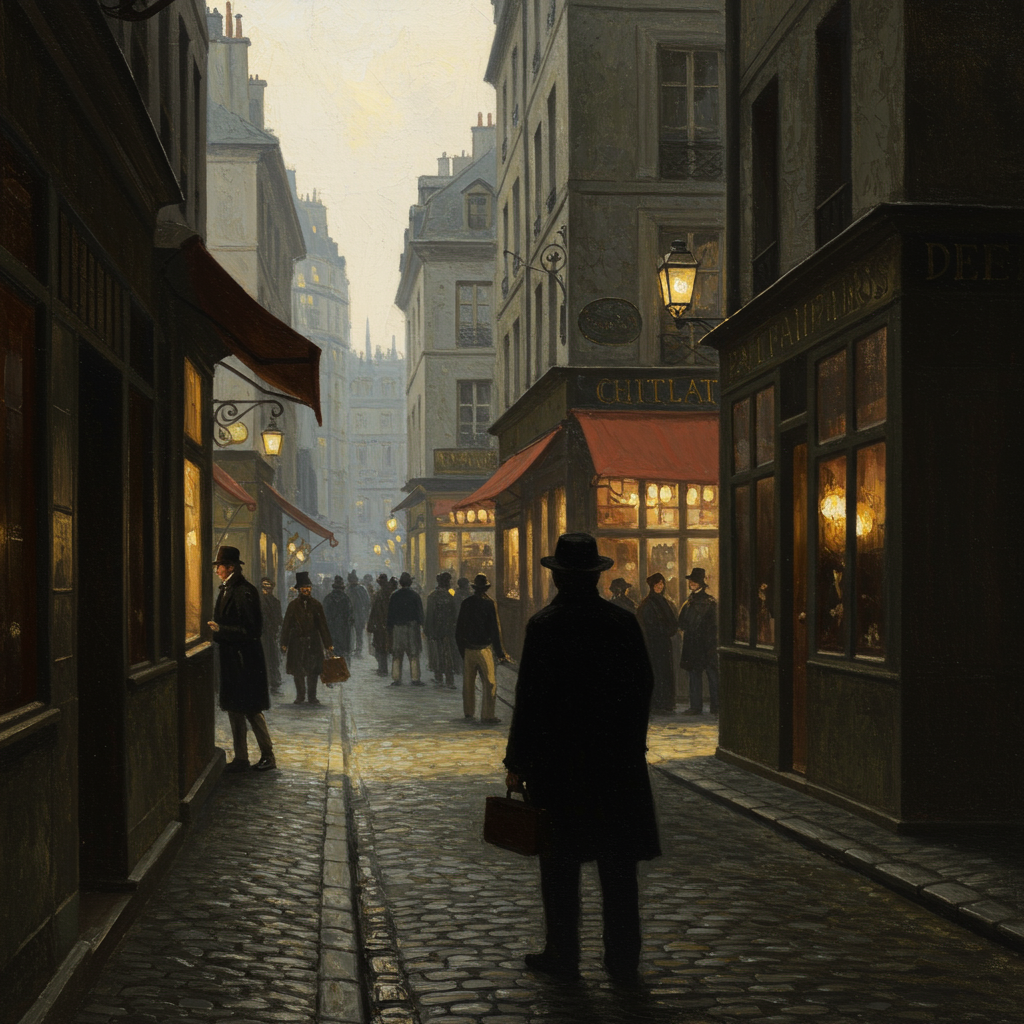

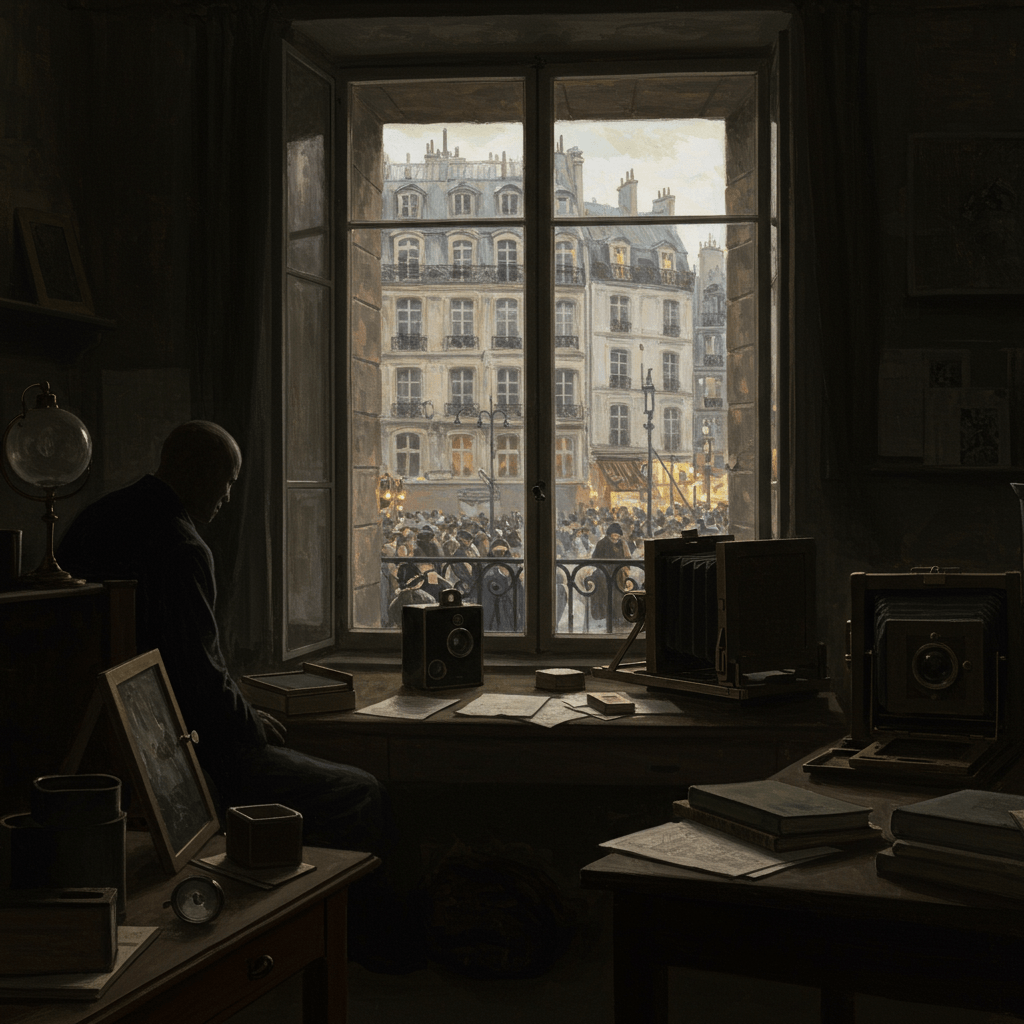

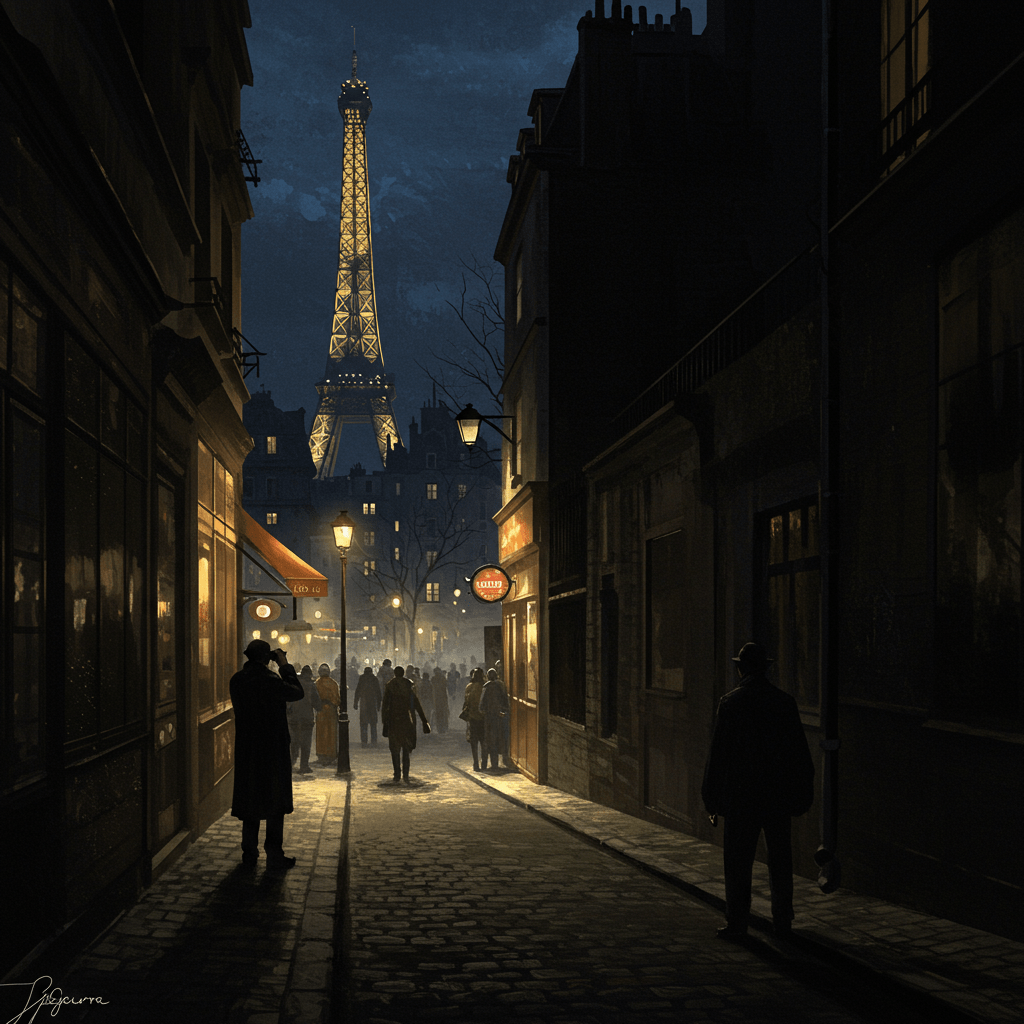

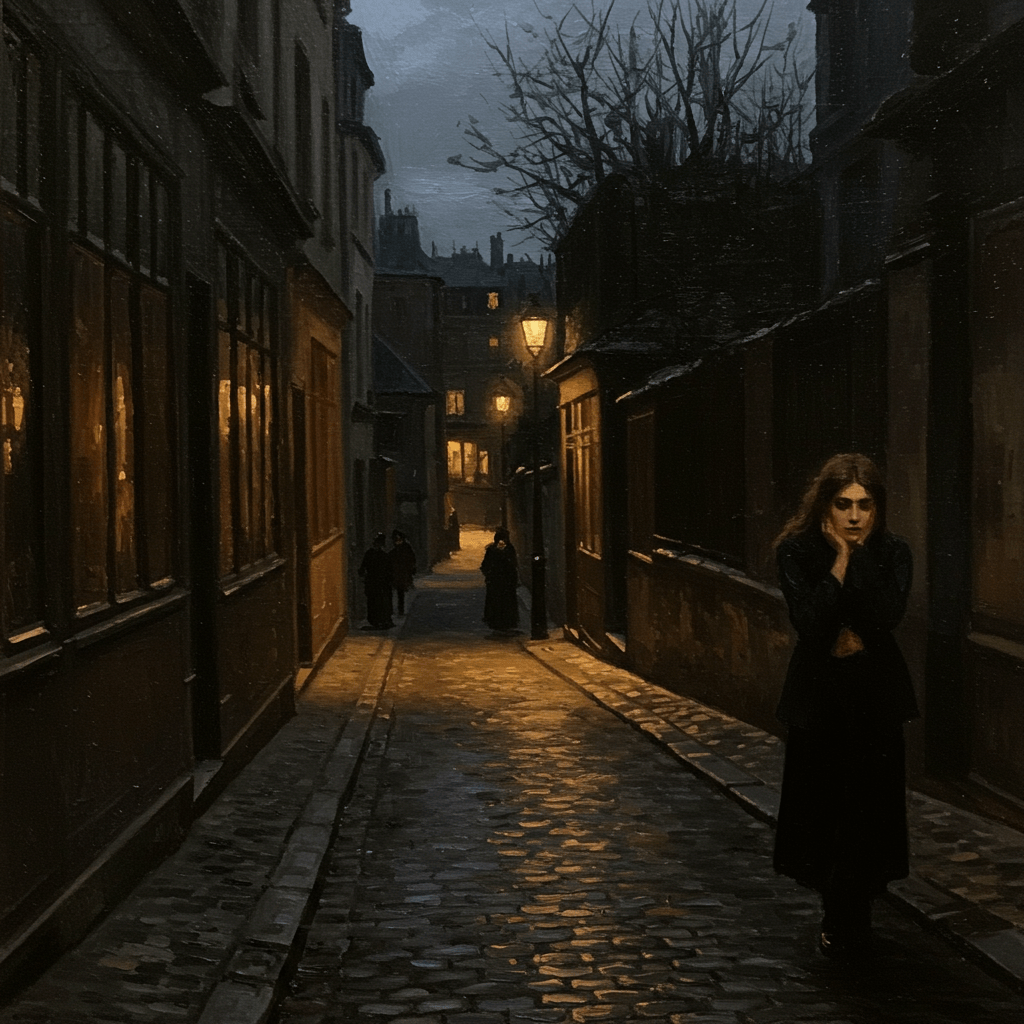

L’année est 1889. Paris scintille, une toile immense brodée de lumières électriques, alors que la Tour Eiffel, audacieuse et nouvelle, perce le ciel. Dans les cuisines des grands restaurants, une révolution silencieuse gronde, aussi puissante que la vapeur qui fait tourner les machines de l’Exposition Universelle. Le monde change, et avec lui, la façon dont les Français apprécient leur assiette. Des murmures de modernité se mêlent aux traditions séculaires, créant un festin de saveurs et d’idées.

Le parfum des truffes noires, un héritage précieux, se mêle à celui des tomates juteuses venues d’Italie, nouvelles arrivantes sur les étals parisiens. Le sucre de canne, autrefois un luxe rare, adoucit désormais les desserts, tandis que les épices exotiques, ramenées par les navires des Indes, pimentent les sauces et les ragouts. Les chefs, de véritables alchimistes, jonglent entre ces nouveaux ingrédients et les recettes ancestrales, créant des plats qui sont à la fois un hommage au passé et un pas vers l’avenir.

La Cuisine Classique Face à la Modernité

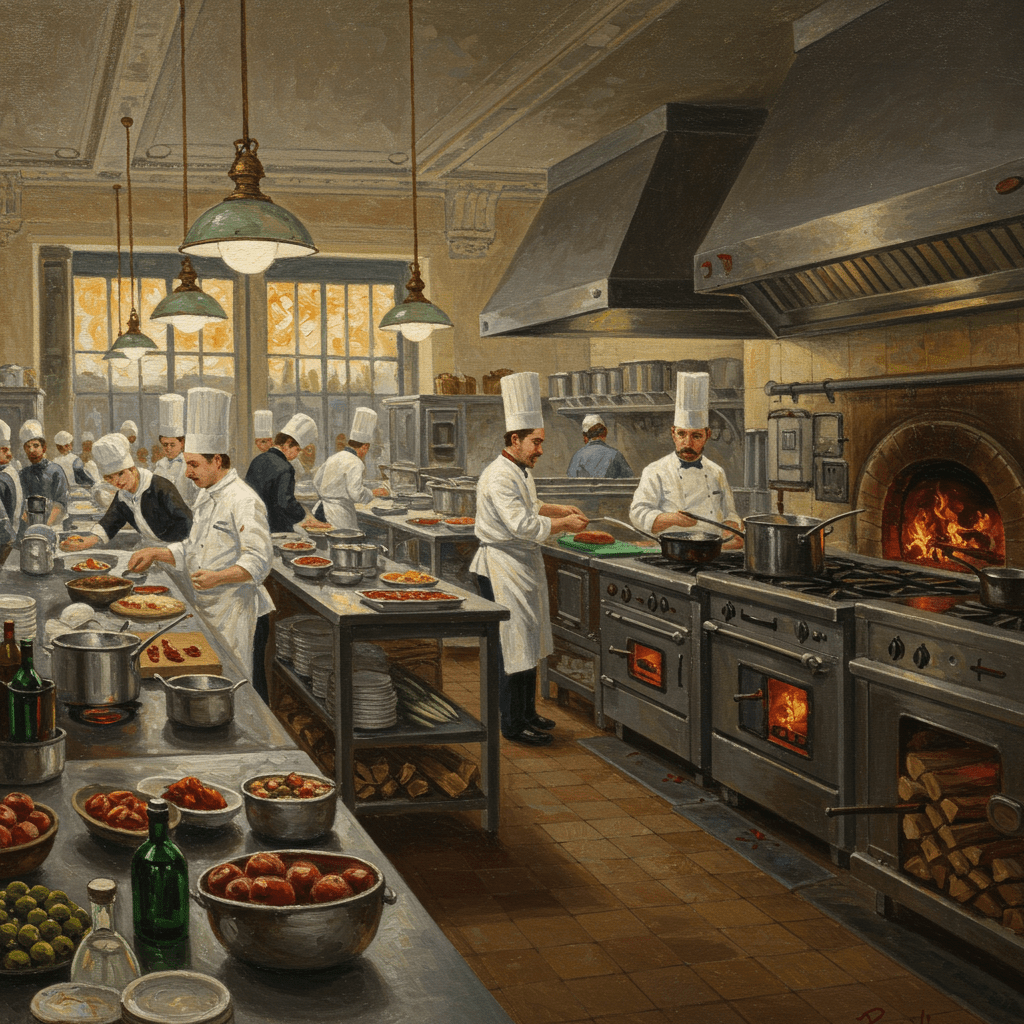

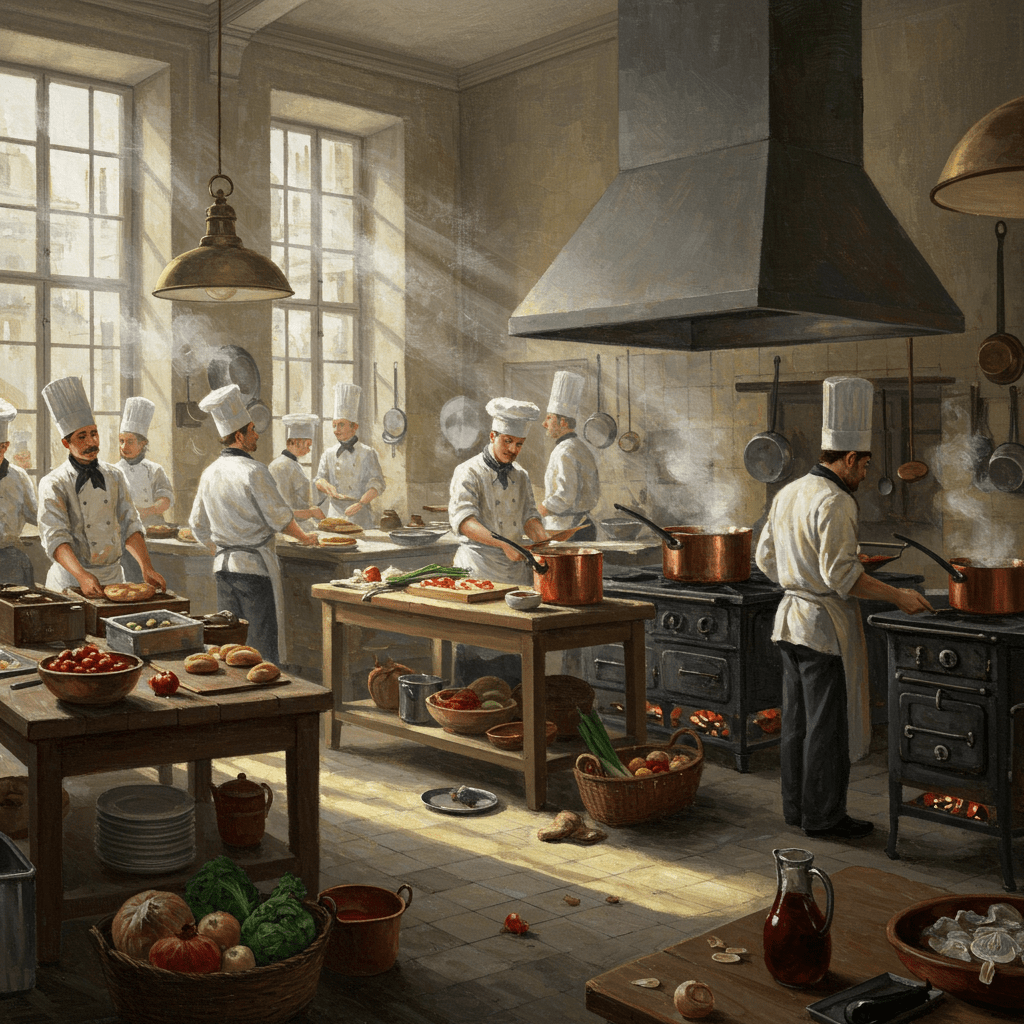

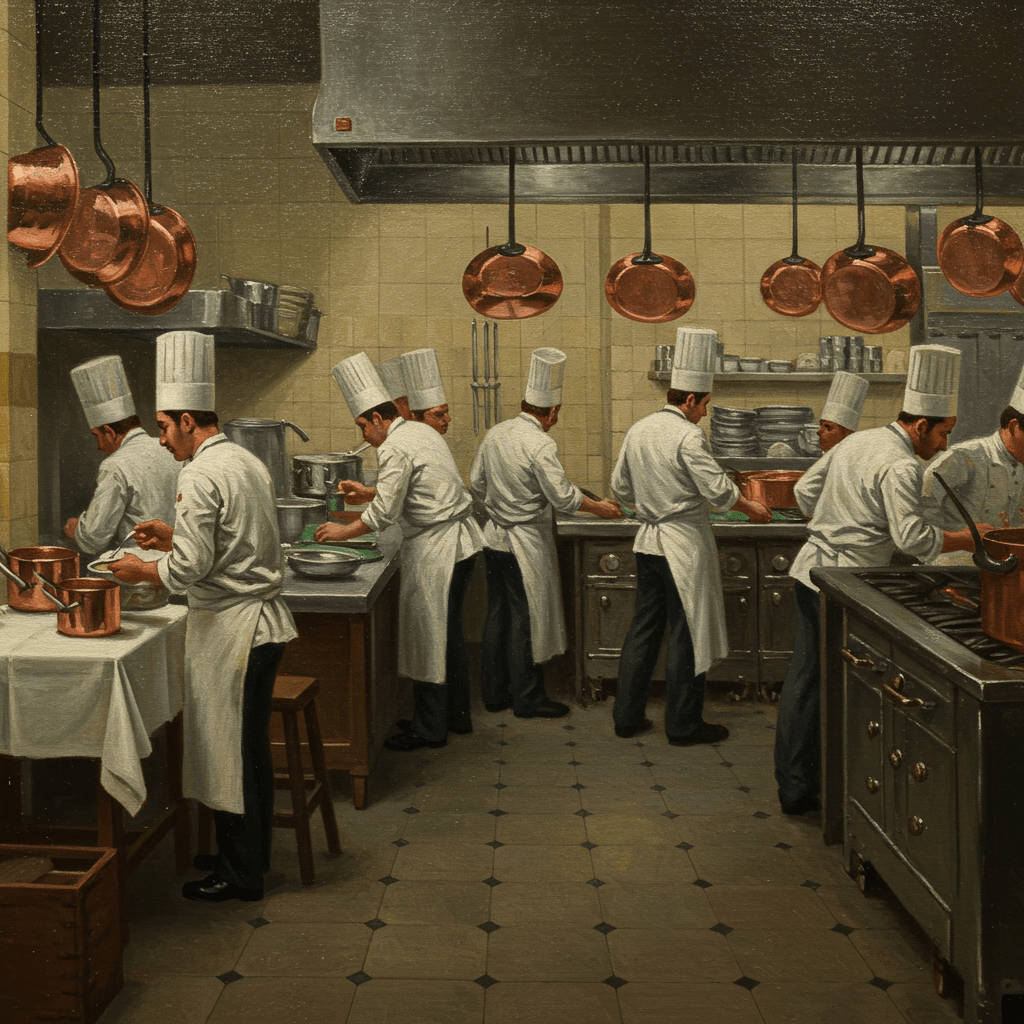

Les grands chefs, héritiers d’une tradition culinaire riche, ne restent pas indifférents à ces changements. Auguste Escoffier, figure emblématique de la haute gastronomie, modernise les techniques culinaires, introduisant une rigueur et une précision scientifique dans la préparation des plats. Il rationalise la cuisine, inventant un système de brigades efficaces et un langage précis, le tout dans un souci de perfection. Ses manuels deviennent des bibles pour les générations futures, mais cette modernité ne signifie pas l’abandon des classiques. Le bouillon, la sauce béchamel, la cuisson au bain-marie restent des piliers, rehaussés par l’ajout de nouvelles saveurs et textures.

Les Nouveaux Ingrédients, Un Vent d’Exotisme

Les épices, autrefois réservées aux riches ou aux aventuriers, deviennent plus accessibles. Le poivre de Cayenne, le gingembre, la cannelle, le curcuma, apportent une explosion de saveurs, des notes vibrantes qui réveillent les papilles. La tomate, venue d’Italie, conquiert les assiettes françaises, bouleversant les habitudes. Elle s’invite dans les sauces, les soupes, les ragoûts, donnant une couleur et une saveur nouvelles aux recettes traditionnelles. Les fruits exotiques, les ananas, les mangues, ajoutent une touche de luxe et d’originalité, transformant les desserts en symphonies de saveurs inédites.

La Révolution des Conserves

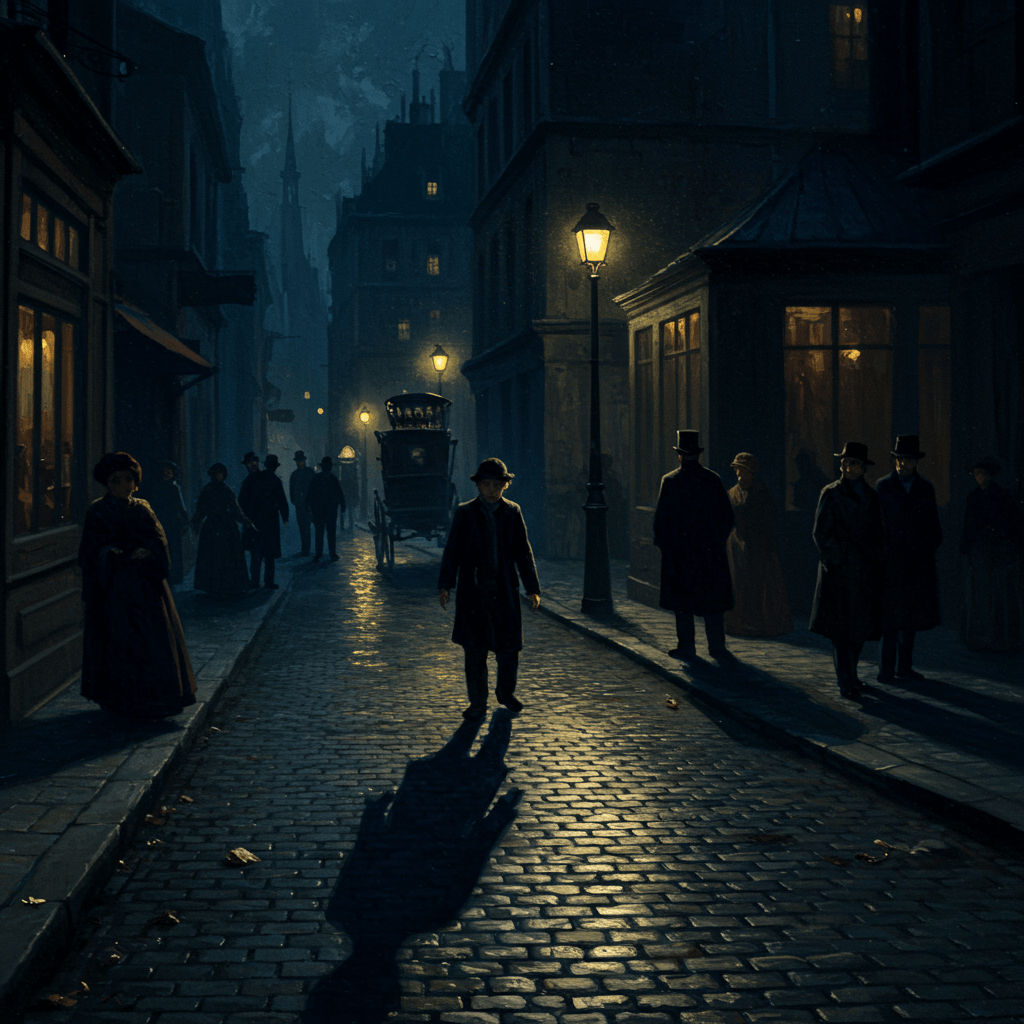

La révolution industrielle n’épargne pas la gastronomie. Apparaissent les conserves, rendant accessibles des produits frais toute l’année. Les légumes et les fruits, autrefois disponibles seulement en saison, peuvent désormais être appréciés en hiver, offrant une diversité alimentaire sans précédent. Cette innovation technique permet aux chefs de créer des menus plus élaborés, plus variés, et de proposer des plats régionaux même en dehors de leur terroir d’origine. Cependant, une controverse naît autour de la qualité des conserves. Certains puristes dénoncent la perte de saveurs et de fraîcheur, tandis que d’autres voient un progrès indéniable.

Les Débats Gastronomiques : Tradition ou Innovation ?

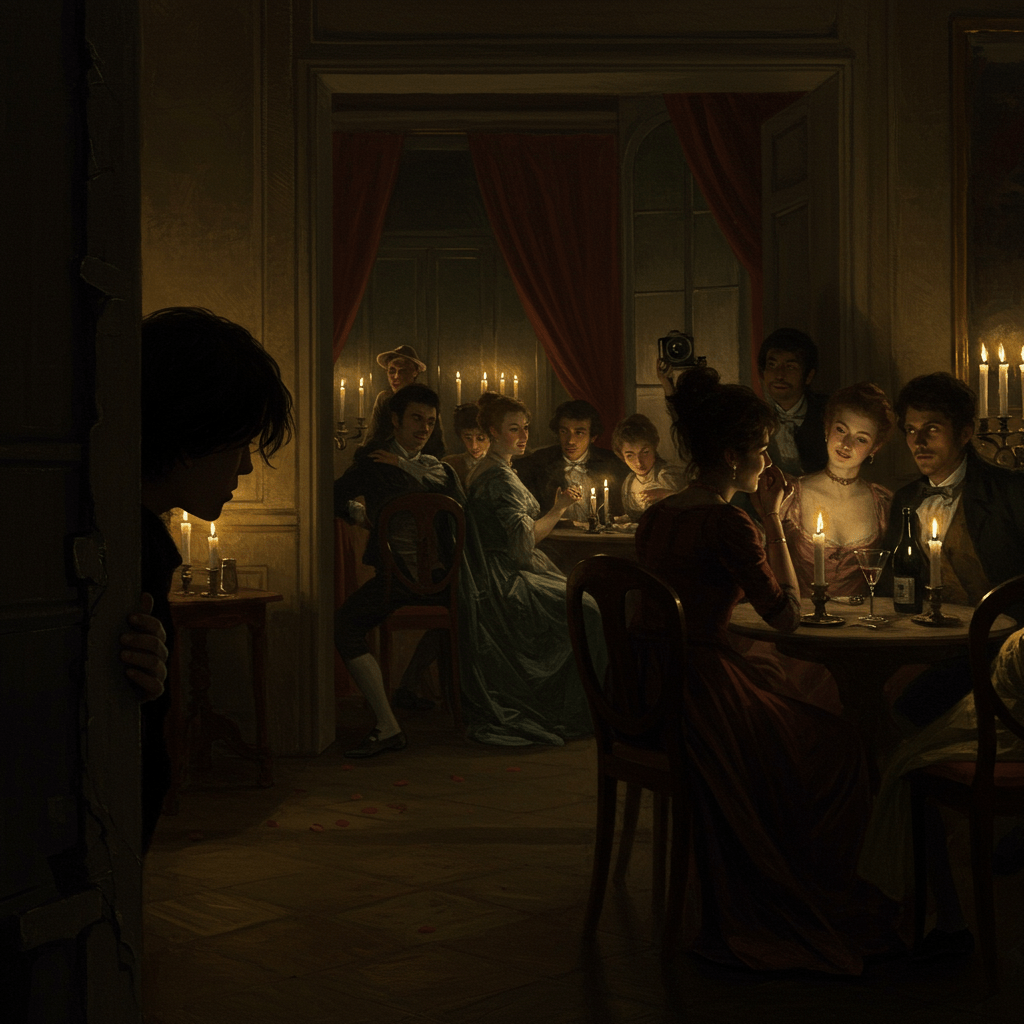

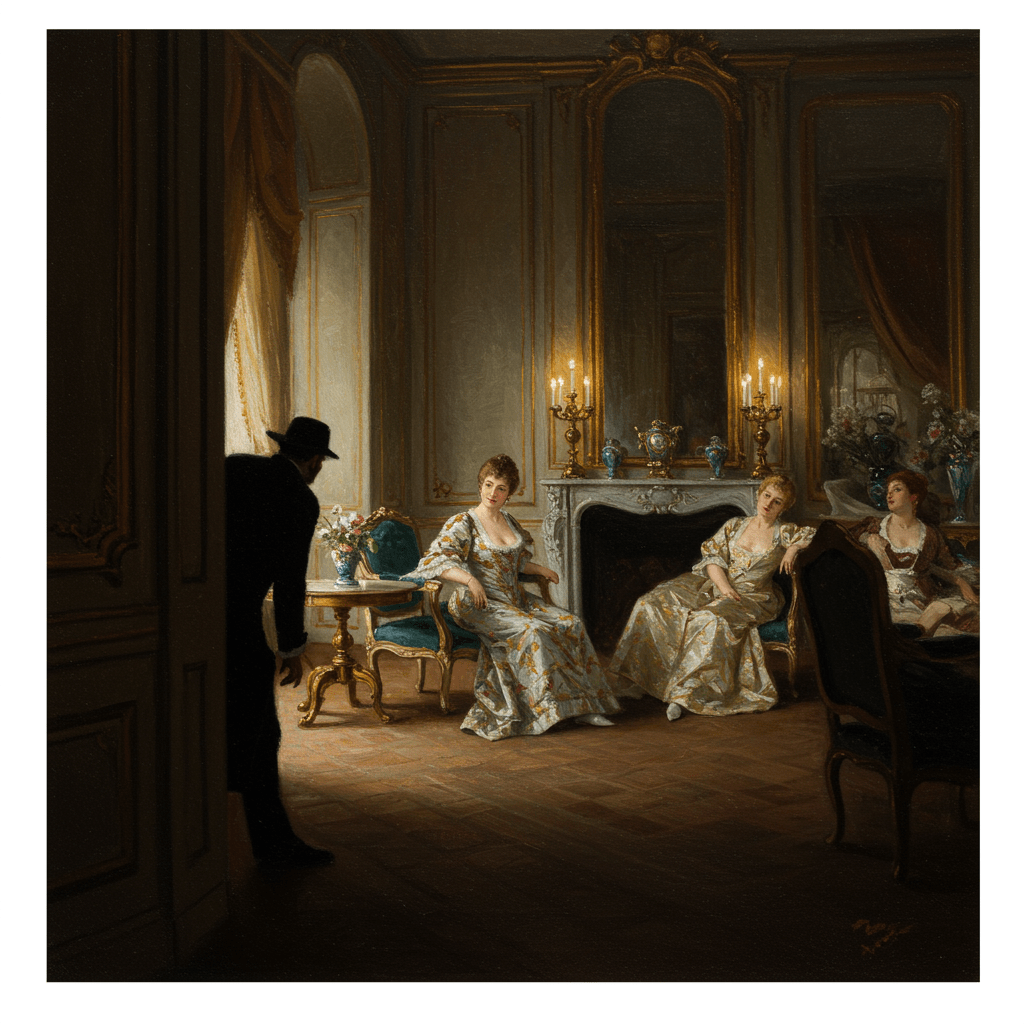

L’arrivée de la modernité suscite des débats passionnés dans les cercles gastronomiques. Les défenseurs de la tradition culinaire s’inquiètent de la perte de savoir-faire ancestral, de l’abandon des méthodes de préparation éprouvées. Pour eux, la cuisine est un art sacré, un héritage à préserver. D’autres, au contraire, voient dans l’innovation un moyen de faire progresser la gastronomie, d’explorer de nouvelles saveurs, de créer des plats plus légers et plus raffinés. La gastronomie française, loin de se figer, se trouve à un carrefour, hésitant entre la fidélité à ses racines et l’ouverture vers de nouveaux horizons.

L’histoire de l’assiette française à cette époque est celle d’un dialogue constant entre tradition et modernité, un mélange parfois tumultueux, mais toujours fascinant. Les chefs, acteurs de ce changement, jonglent avec des techniques nouvelles et des ingrédients exotiques, tout en respectant le cœur même de la cuisine française. L’assiette devient ainsi un miroir de la société, reflétant les tensions et les contradictions d’une époque en pleine mutation.

Le festin continue, un ballet incessant de saveurs et d’émotions, où chaque bouchée raconte une histoire, un mélange subtil de souvenirs anciens et de rêves nouveaux. Le sacre et le profane se côtoient, se mêlent, dans cette danse perpétuelle qui définit l’art culinaire français.