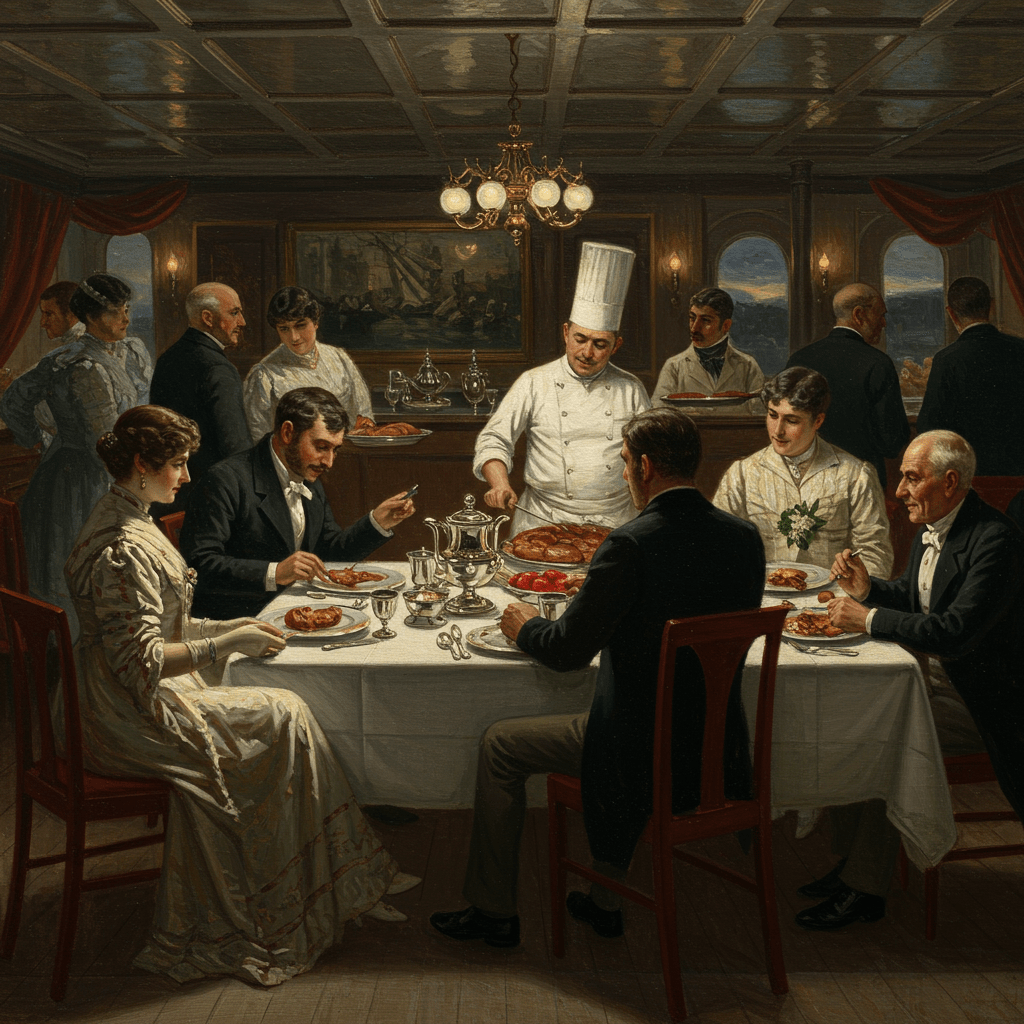

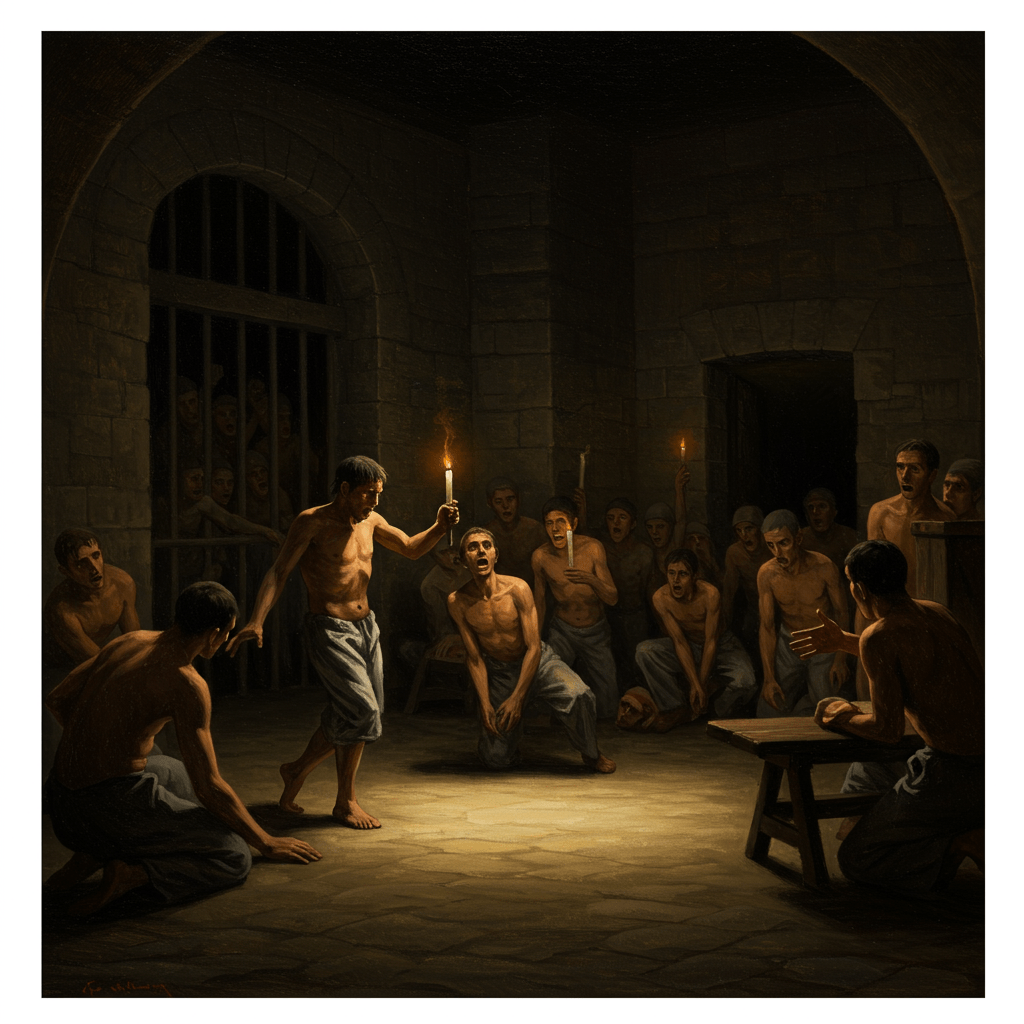

L’année est 1880. Un brouillard épais, à la fois doux et menaçante, enveloppe Paris. Dans un salon feutré du quartier Saint-Germain-des-Prés, éclairé par la lueur vacillante des bougies, une assemblée distinguée s’est réunie. Des hommes et des femmes élégants, au parfum subtil d’eaux de Cologne et de cigares de Havane, se pressent autour d’une table chargée de flacons de cristal. Le silence est pesant, rompu seulement par le tintement léger des verres et le murmure feutré de conversations animées. Ce n’est pas une simple soirée mondaine, mais un rendez-vous d’exception, un défi lancé aux papilles les plus exigeantes : une dégustation à l’aveugle.

Le maître de cérémonie, un certain Monsieur Dubois, œnologue réputé connu pour son palais infaillible et son sens aigu du détail, se tient au centre de l’attention. Sa barbe poivre et sel est impeccablement taillée, ses yeux pétillants de malice et d’anticipation. Il s’apprête à soumettre les convives à une épreuve redoutable, une exploration sensorielle qui mettra à l’épreuve leur connaissance du vin et leur capacité à discerner les nuances les plus subtiles.

Les Préliminaires: Une Symphonie d’Arômes

Avant le début de la dégustation, une ambiance de mystère et d’excitation règne dans la salle. Monsieur Dubois, avec une gestuelle digne d’un illusionniste, dévoile les flacons, soigneusement voilés de tissus sombres. Chaque bouteille représente un mystère, une énigme à résoudre pour les participants. Il explique les règles avec une voix posée et précise, insistant sur l’importance de la concentration, de l’observation et, surtout, de l’objectivité. Le silence se fait à nouveau, respectueux, avant que les premiers verres ne soient servis, obscurcissant les origines des nectars.

L’Épreuve: Un Voyage Sensoriel

Le premier vin est présenté. Un rouge profond, opaque, aux reflets violets. Les convives, les yeux bandés, portent le verre à leur nez, inspirant profondément. Les arômes se déploient, subtils, complexes, comme une symphonie olfactive. Des notes de fruits rouges mûrs, de cuir, de tabac, de truffe se mêlent, créant un bouquet enchanteur. Puis, une première gorgée. Le palais apprécie la texture, la rondeur, l’équilibre. Des murmures s’échappent, des échanges furtifs, des expressions de surprise ou d’émerveillement. Chaque dégustateur tente de décrypter les indices, de retracer l’histoire de ce nectar, de deviner son origine et son âge.

Les Débats: Une Bataille d’Opinions

La discussion s’anime au fur et à mesure que les vins sont dégustés. Chaque opinion est précieuse, chaque analyse minutieuse. Des désaccords surgissent, des débats passionnés s’engagent. Une dame élégante, aux yeux bleus perçants, affirme reconnaître un vin de la vallée du Rhône, tandis qu’un gentleman distingué, au regard sévère, penche plutôt pour un Bordeaux. Monsieur Dubois, avec une patience infinie, guide la discussion, proposant des pistes, éclairant les hésitations, tout en gardant le secret sur l’identité des vins.

Le Verdict: Une Révélation Finale

Après plusieurs heures de dégustation intense, l’épreuve touche à sa fin. Les bandages sont retirés, la révélation approche. Monsieur Dubois, avec un sourire narquois, dévoile enfin l’origine de chaque vin. Des exclamations, des rires, des applaudissements accueillent les résultats. Certains participants ont brillé par leur acuité, leur intuition, d’autres ont été surpris par la complexité des vins, la subtilité des arômes. L’important n’était pas tant de deviner l’origine de chaque flacon, mais de vivre cette expérience sensorielle unique, ce voyage au cœur du mystère du vin.

La soirée se poursuit dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Les discussions se poursuivent, animées par la passion du vin, l’émotion partagée. La dégustation à l’aveugle a été plus qu’une simple épreuve ; elle a été un moment de partage, de découverte, de révélation. Elle a révélé la richesse infinie du vin, sa complexité envoûtante, et la capacité extraordinaire du palais humain à déceler les nuances les plus subtiles.

Ainsi se termine cette soirée mémorable, laissant derrière elle un souvenir impérissable, une leçon inoubliable sur l’art de la dégustation et la magie du vin.