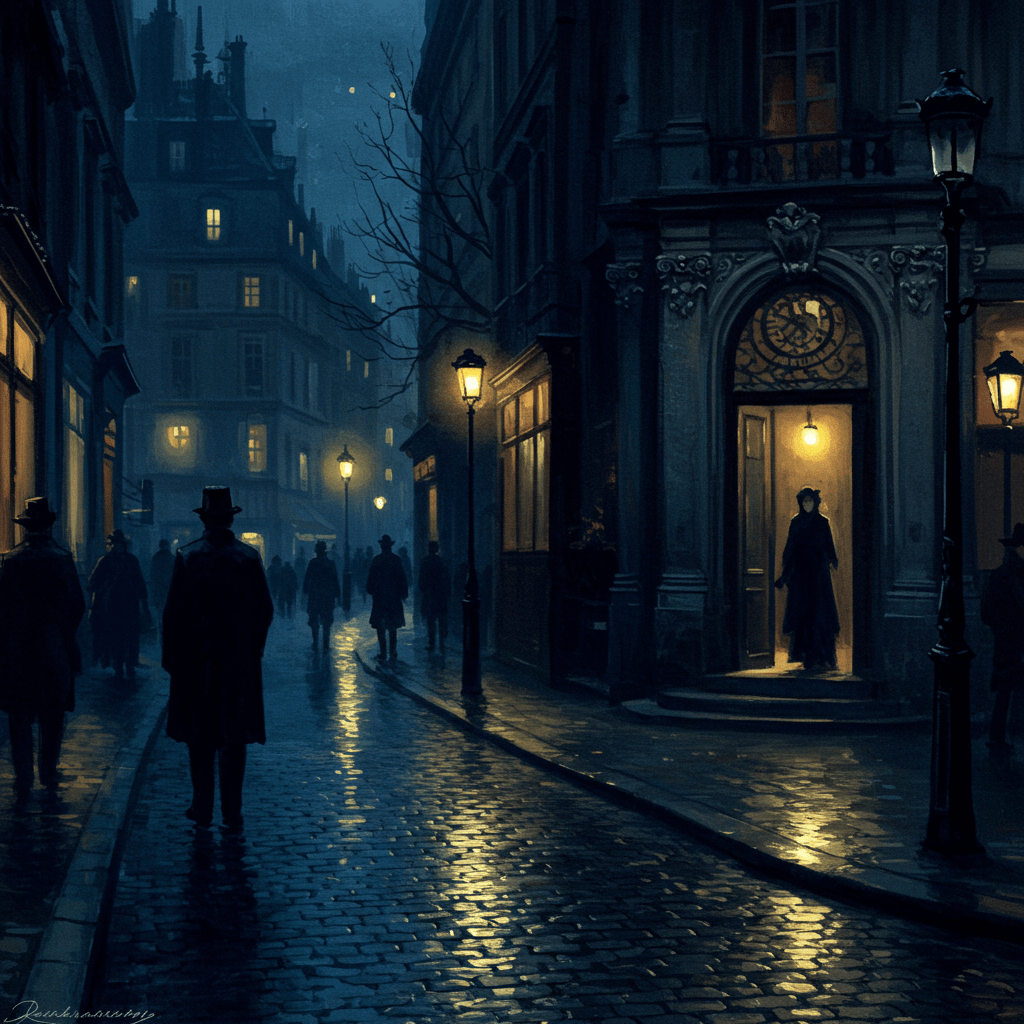

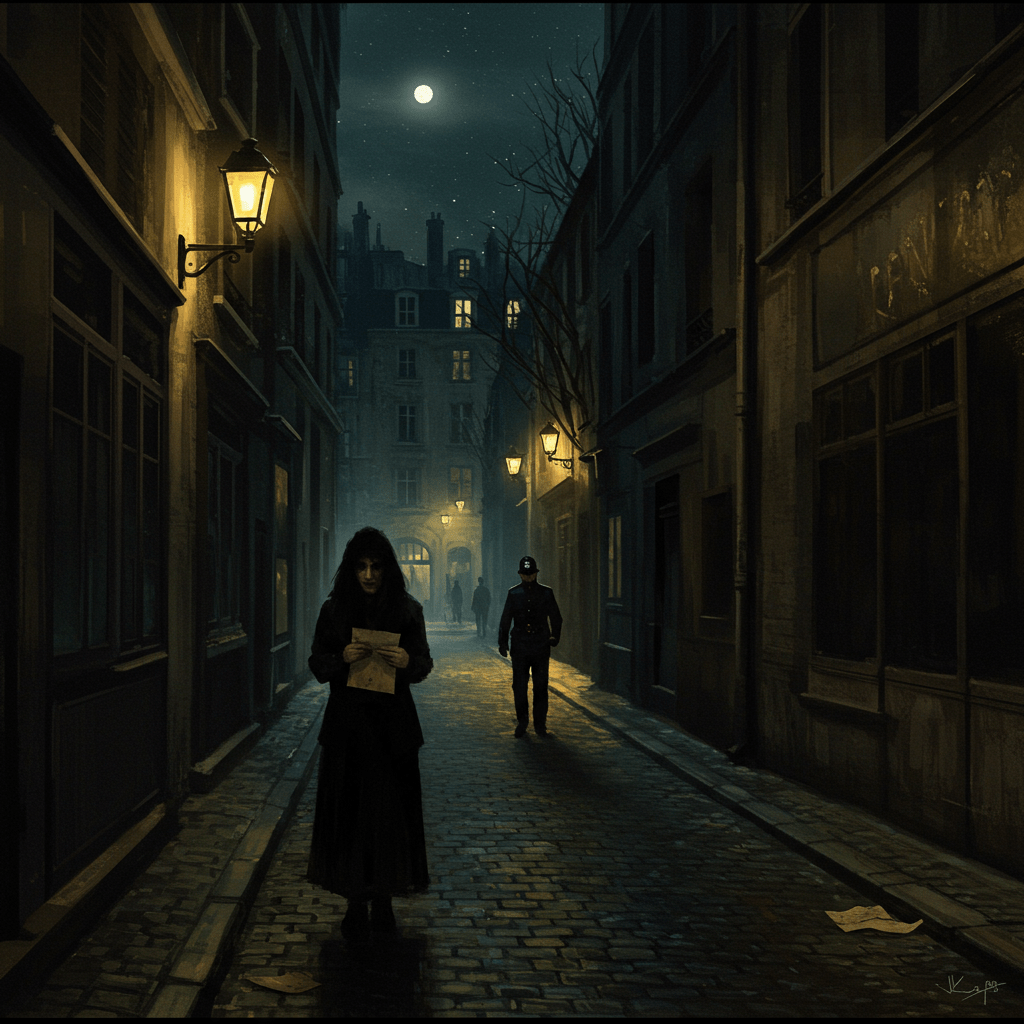

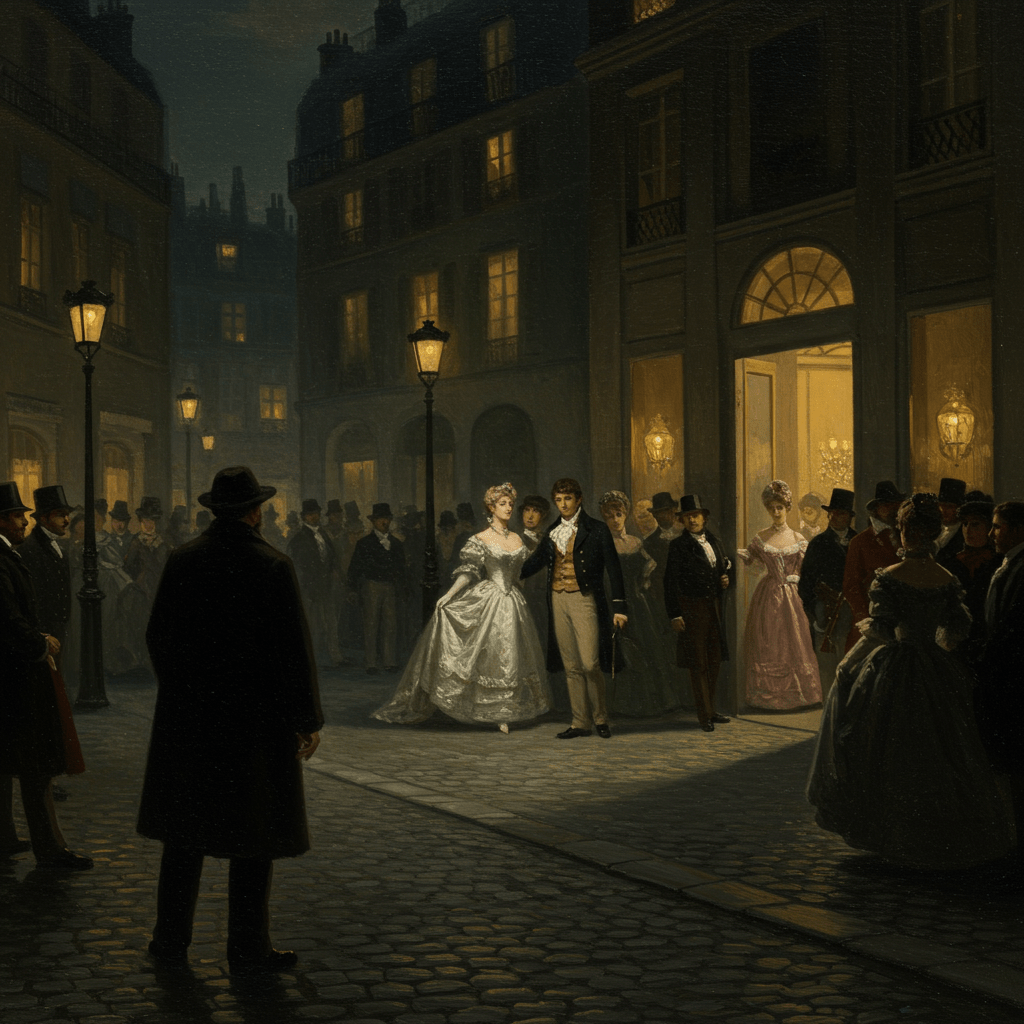

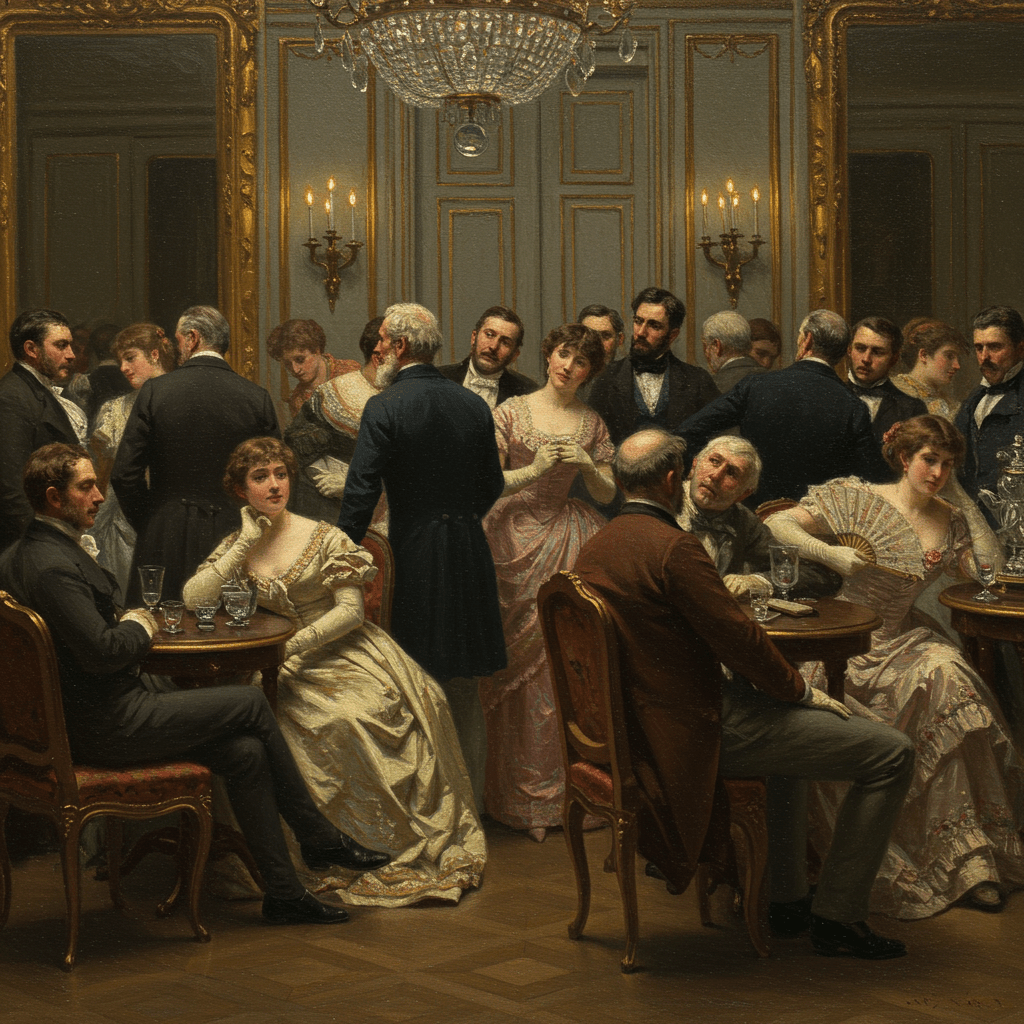

Paris, 1830. Une brume épaisse, chargée de l’odeur âcre du charbon et des effluves nauséabonds des égouts, enveloppait la ville. Les ruelles sinueuses, labyrinthes impénétrables pour le regard du pouvoir, abritaient des secrets aussi nombreux que les pavés sous les pieds des passants. Dans les cafés enfumés, les murmures conspirateurs se mêlaient aux rires des ivrognes et aux lamentations des désespérés. La surveillance, pourtant omniprésente, se révélait un filet aux mailles larges, incapable de capturer la complexité de la vie parisienne. Un filet tendu par une main hésitante, mal assurée de sa force.

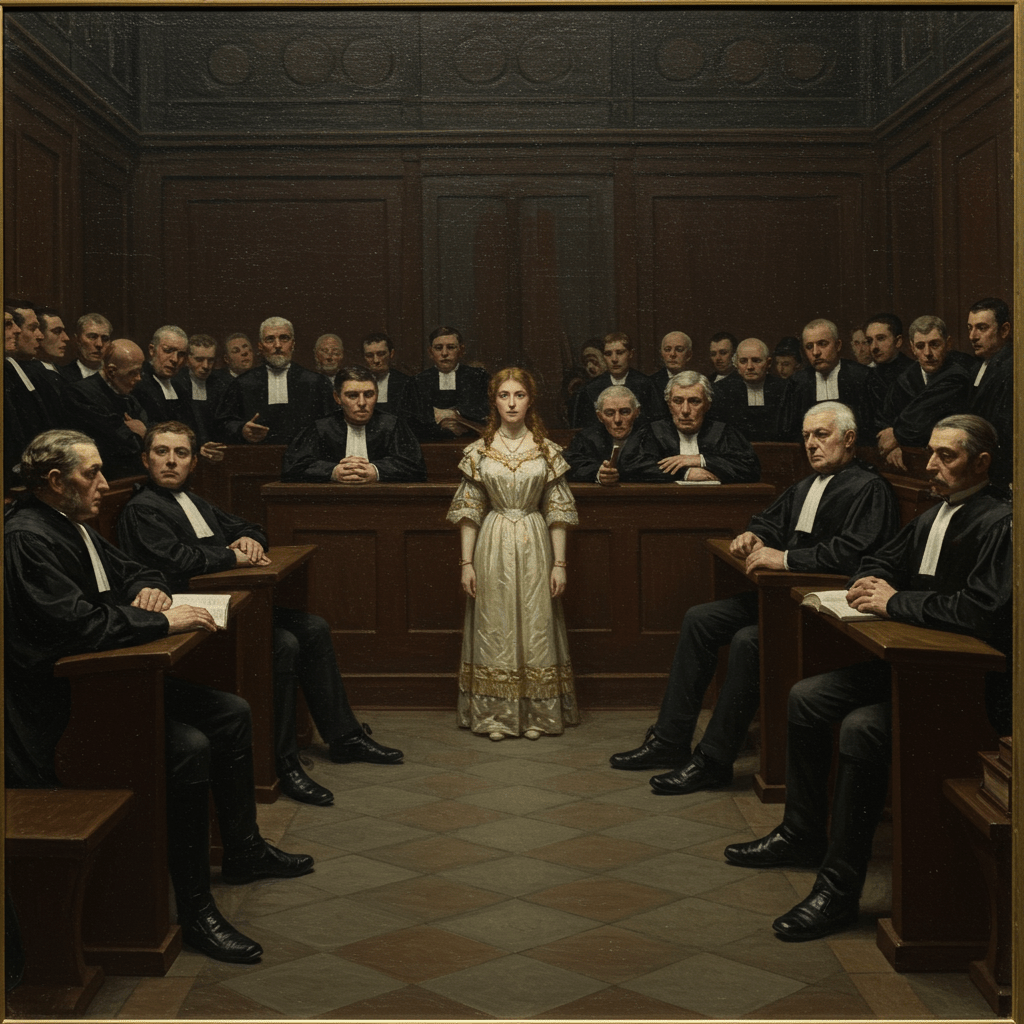

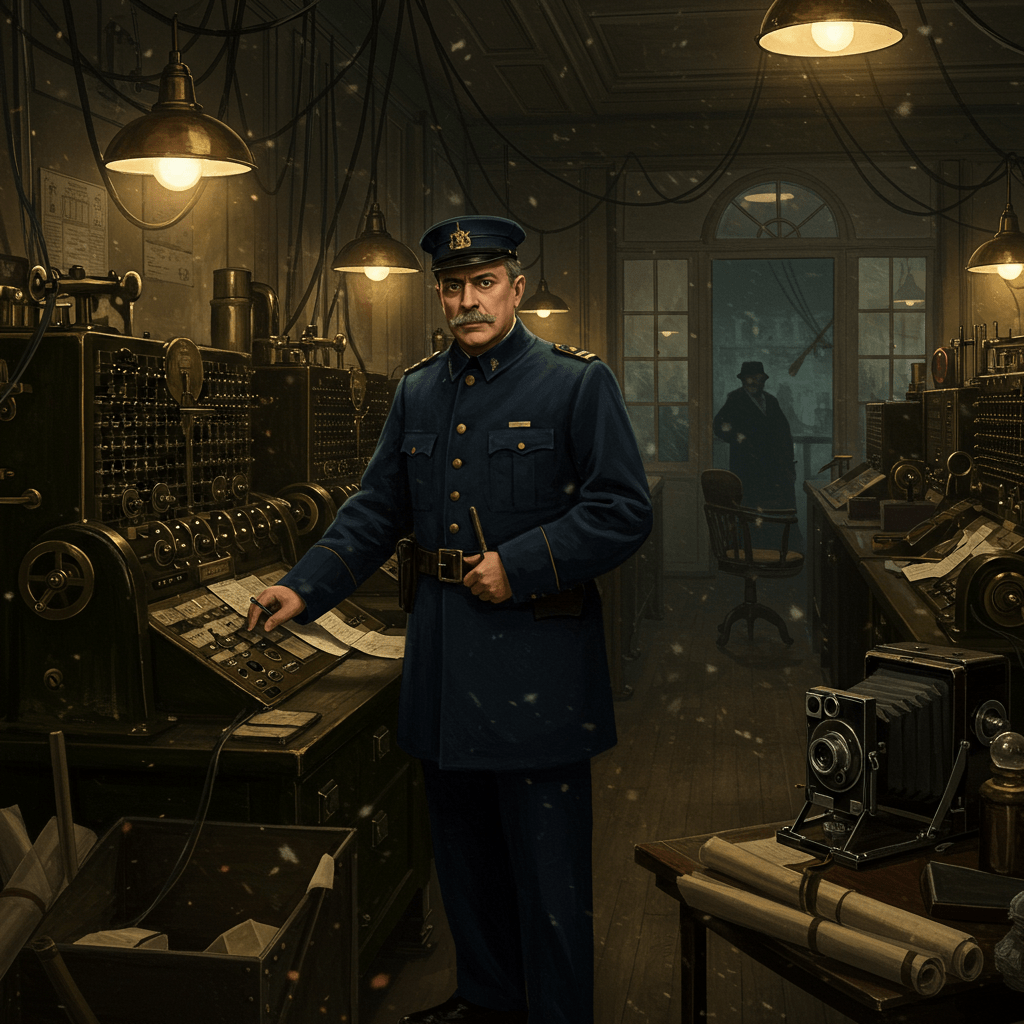

Le préfet de police, un homme au visage buriné par les années de lutte contre l’ombre et la misère, ressentait cette fragilité plus que quiconque. Il savait que les murs ont des oreilles, mais aussi que les oreilles peuvent être sourdes, aveuglées par la corruption ou l’incompétence. Ses informateurs, une mosaïque d’anciens repris de justice, de prostituées cyniques et de nobles déchus, lui offraient un tableau souvent déformé et incertain de la réalité. Le pouvoir, même en déployant toute sa force, paraissait condamné à une lutte perpétuelle, une course sans fin contre l’éphémère et l’insaisissable.

Les Limites de la Surveillance Policière

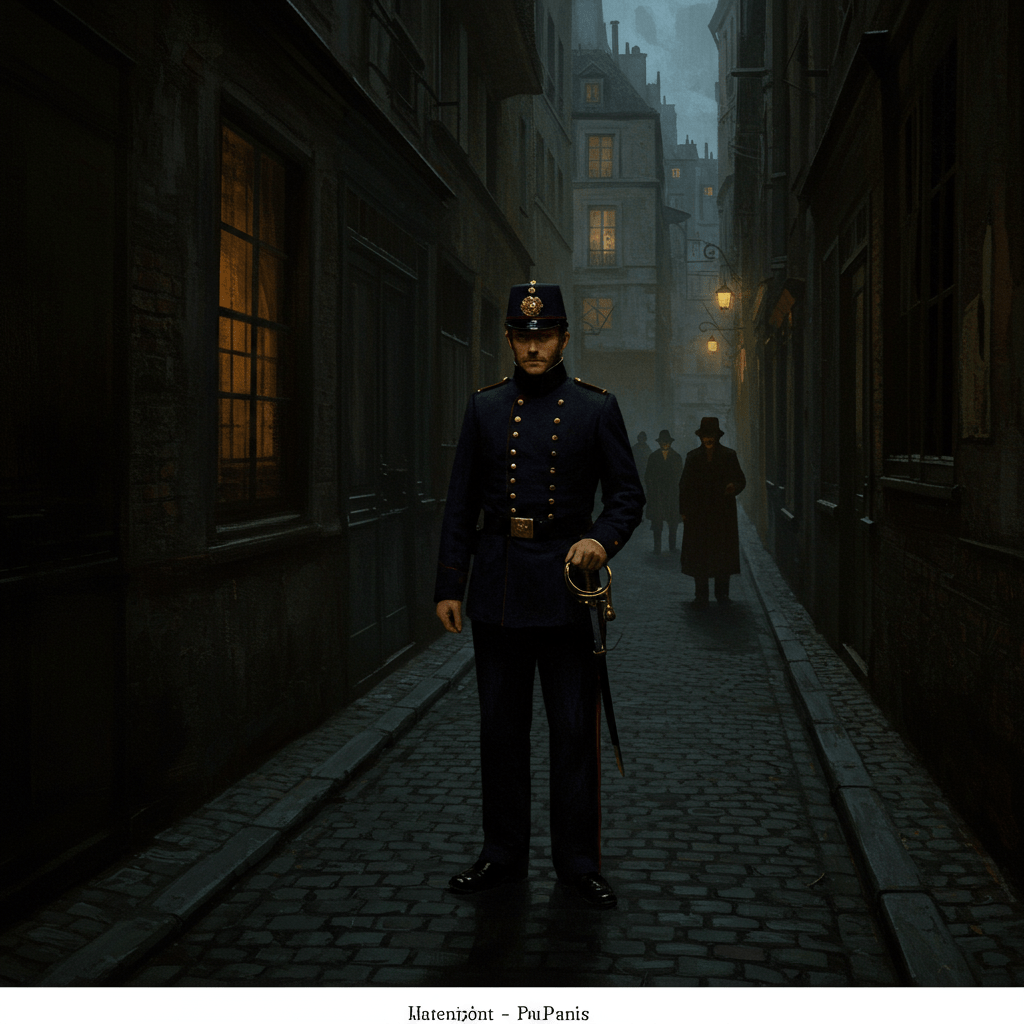

Les agents de la préfecture, ces hommes en uniforme souvent rongés par la pauvreté et le cynisme, patrouillaient les rues, leurs regards scrutant les visages, les mains cherchant les armes cachées. Mais leurs efforts, bien que constants, se heurtaient à des obstacles insurmontables. La population, imprégnée d’une méfiance ancestrale envers l’autorité, était experte dans l’art de la dissimulation. Les messages secrets étaient passés sous le couvert de conversations anodines, les rendez-vous clandestins se déroulaient dans les recoins les plus obscurs de la ville. La surveillance, dans sa forme la plus brute et visible, ne pouvait que gratter la surface d’un problème bien plus profond.

La Corruption et ses Tentacules

La corruption, comme une maladie insidieuse, rongeait les fondations même de la surveillance. Les agents de police, souvent sous-payés et soumis à une pression constante, étaient facilement corrompus par l’argent, les promesses ou les menaces. Les informations vitales étaient détournées, les preuves manipulées, les dossiers archivés dans l’oubli. Le système, conçu pour maintenir l’ordre, se révélait perméable à l’anarchie qu’il prétendait combattre. Un réseau de complicités silencieuses et de transactions secrètes brouillait les pistes et rendait toute tentative de contrôle illusoire.

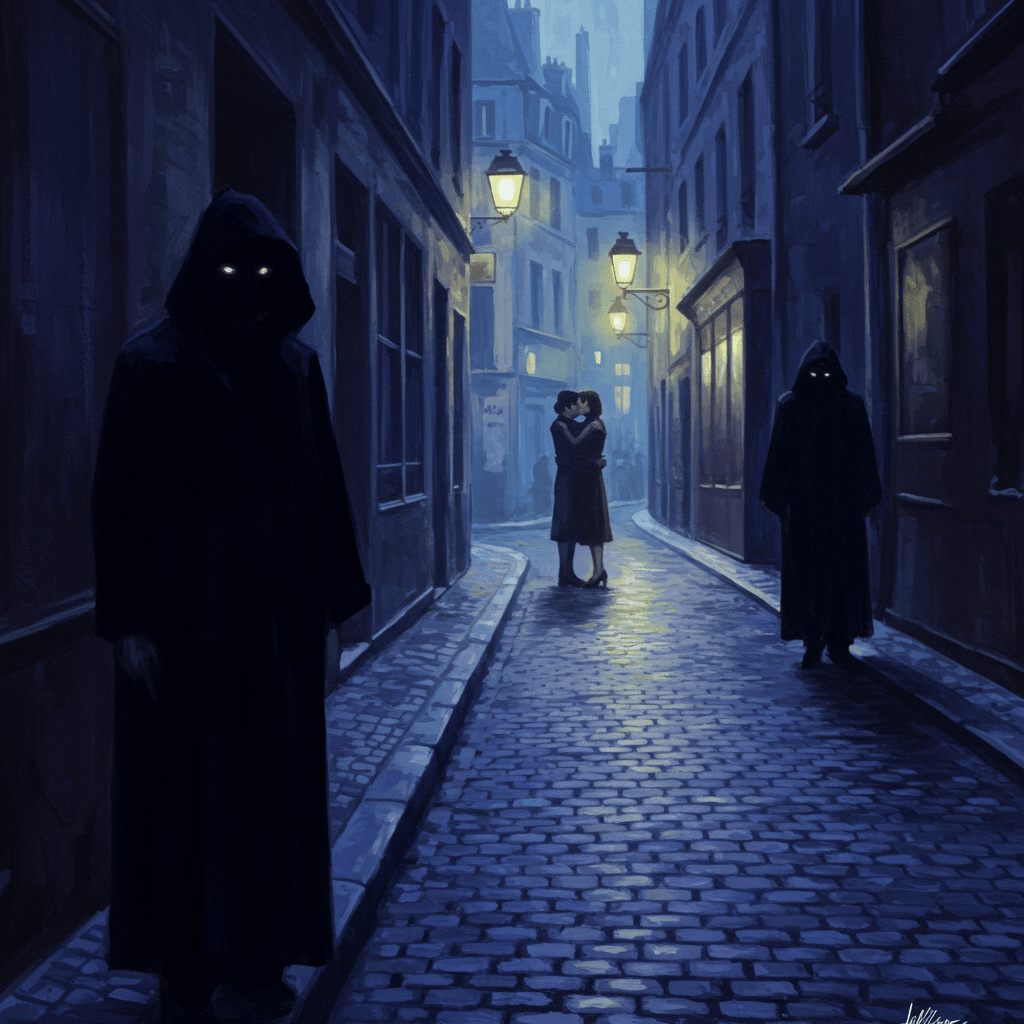

L’Ombre des Sociétés Secrètes

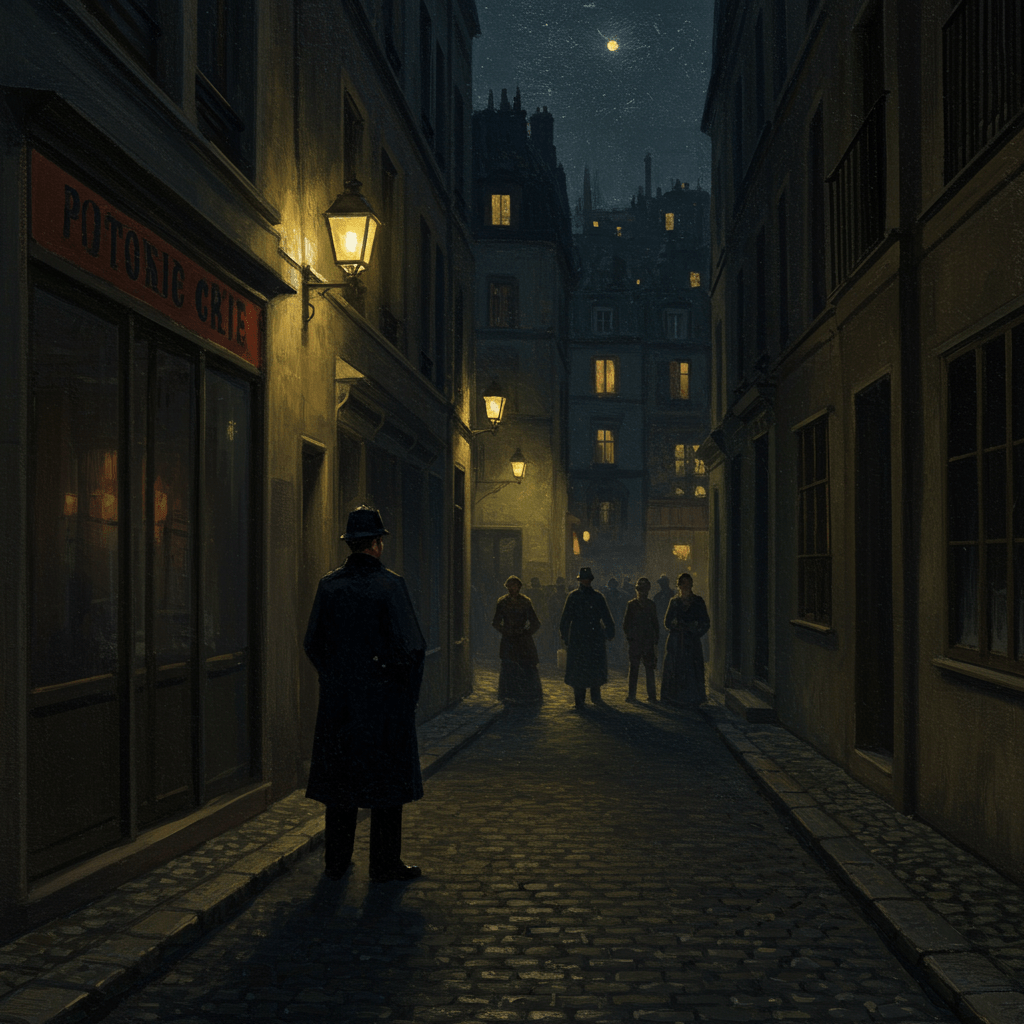

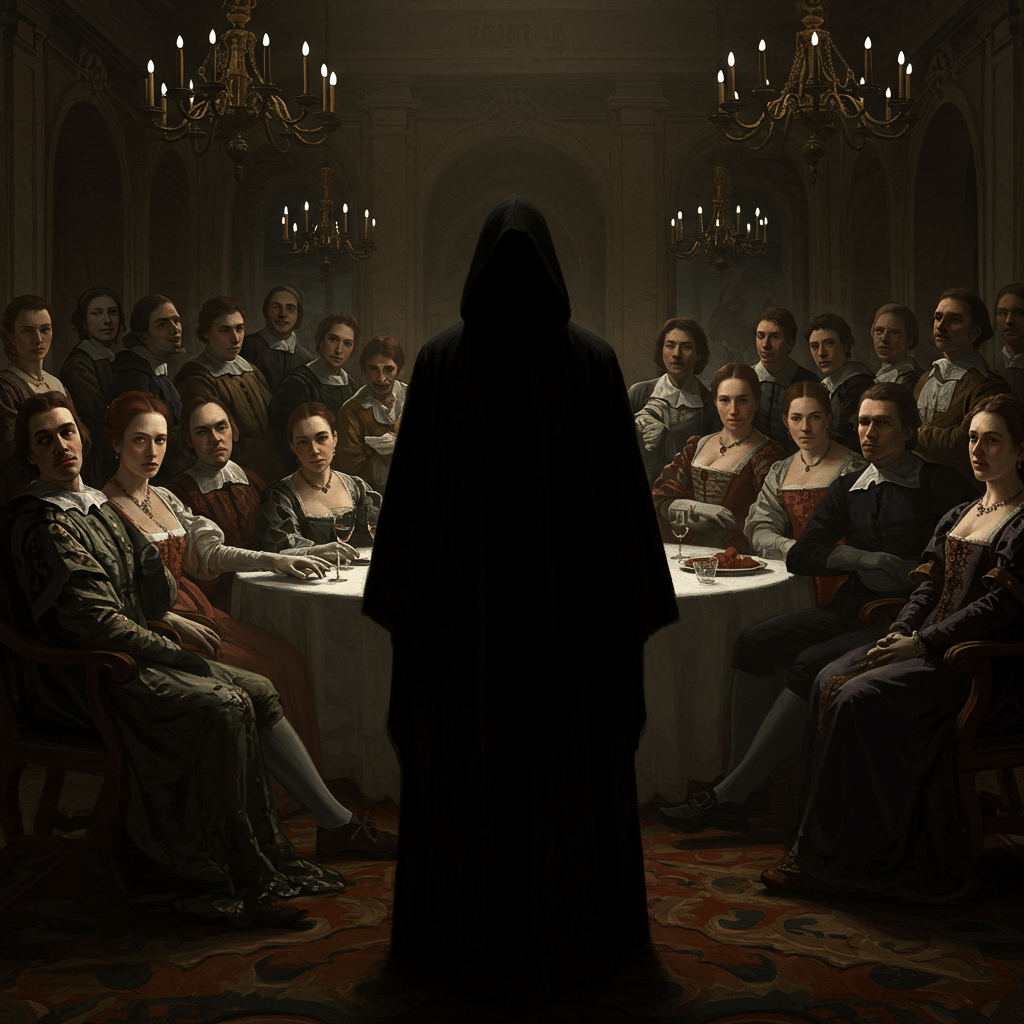

Au cœur de l’obscurité parisienne, les sociétés secrètes fourmillaient, leurs activités enveloppées d’un voile de mystère et de menace. Les Carbonari, les francs-maçons dissidents, et d’autres groupes moins connus, tissaient leurs réseaux d’influence, planifiant des soulèvements, orchestrant des complots. Ces organisations, composées d’individus issus de tous les milieux, étaient un défi majeur pour la surveillance. Leur capacité à fonctionner dans la plus grande discrétion, à communiquer par des codes complexes et à utiliser des canaux secrets, rendait leur démantèlement extrêmement difficile. Elles opéraient dans l’ombre, des fantômes qui hantaient les rêves du préfet et de ses hommes.

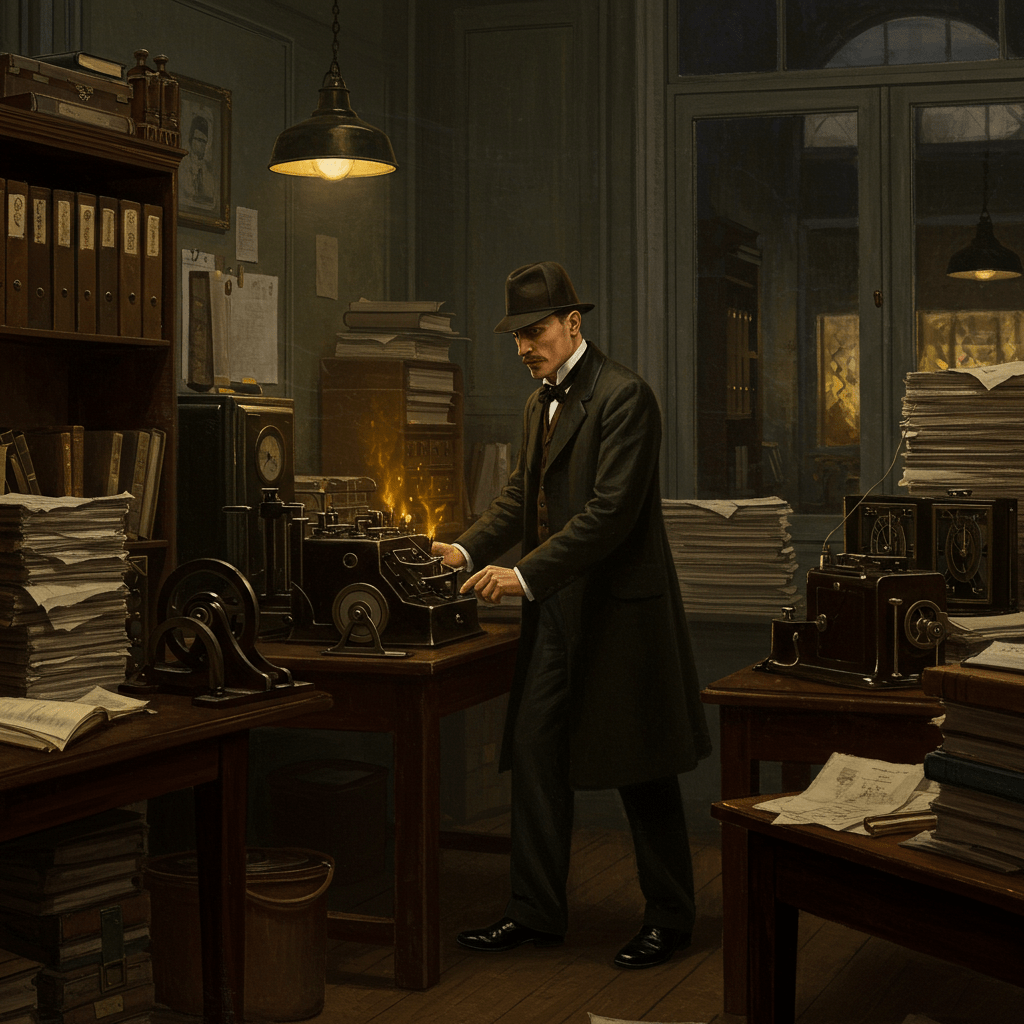

Les Limites de la Technologie

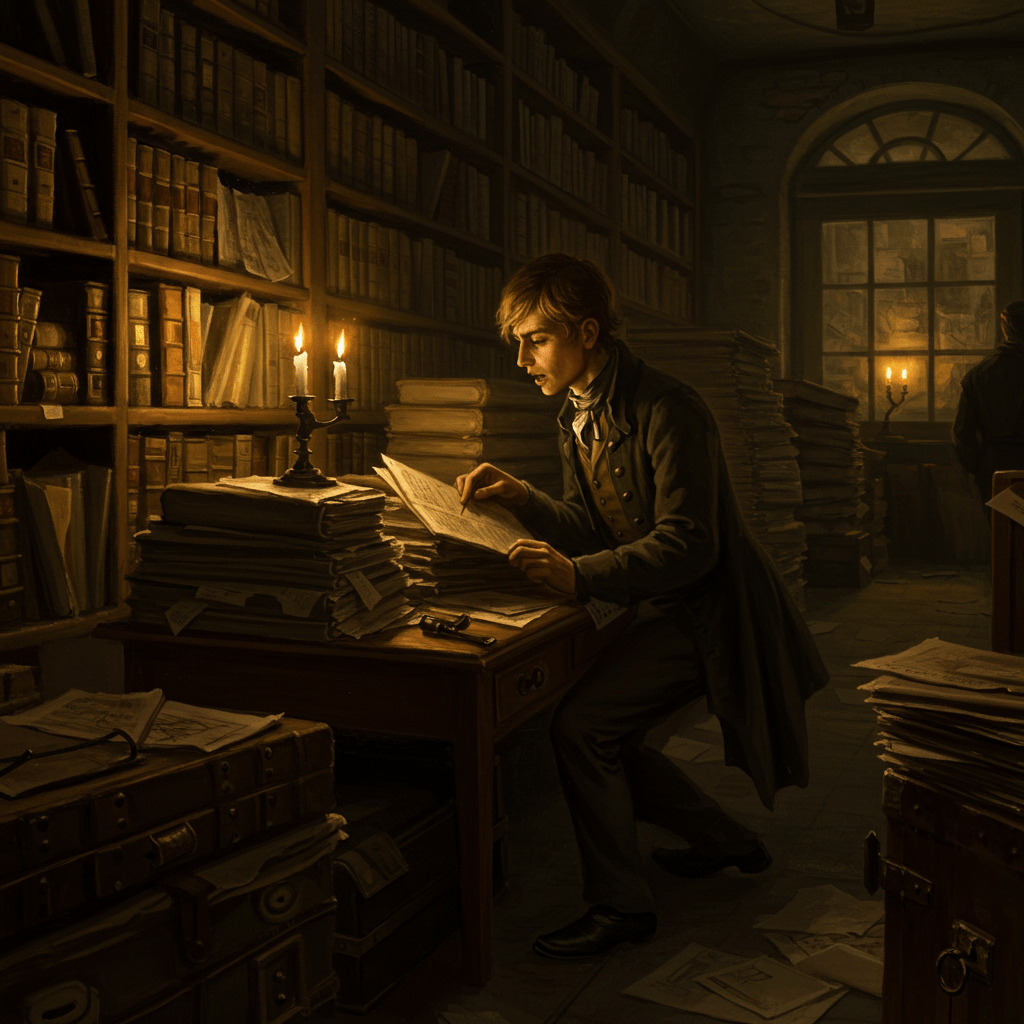

Les outils de surveillance de l’époque étaient rudimentaires, comparés aux technologies sophistiquées des temps modernes. Il n’existait pas de caméras omniprésentes, ni de bases de données centralisées. L’information se propageait par le biais de rumeurs, de lettres manuscrites et de conversations discrètes. Le manque de moyens techniques limitait considérablement l’efficacité de la surveillance, rendant la tâche des autorités d’autant plus ardue. Les innovations technologiques, lorsqu’elles apparaissaient, étaient souvent lentes à se diffuser et à être intégrées dans le système de surveillance, aggravant son retard face aux menaces qui se précisaient.

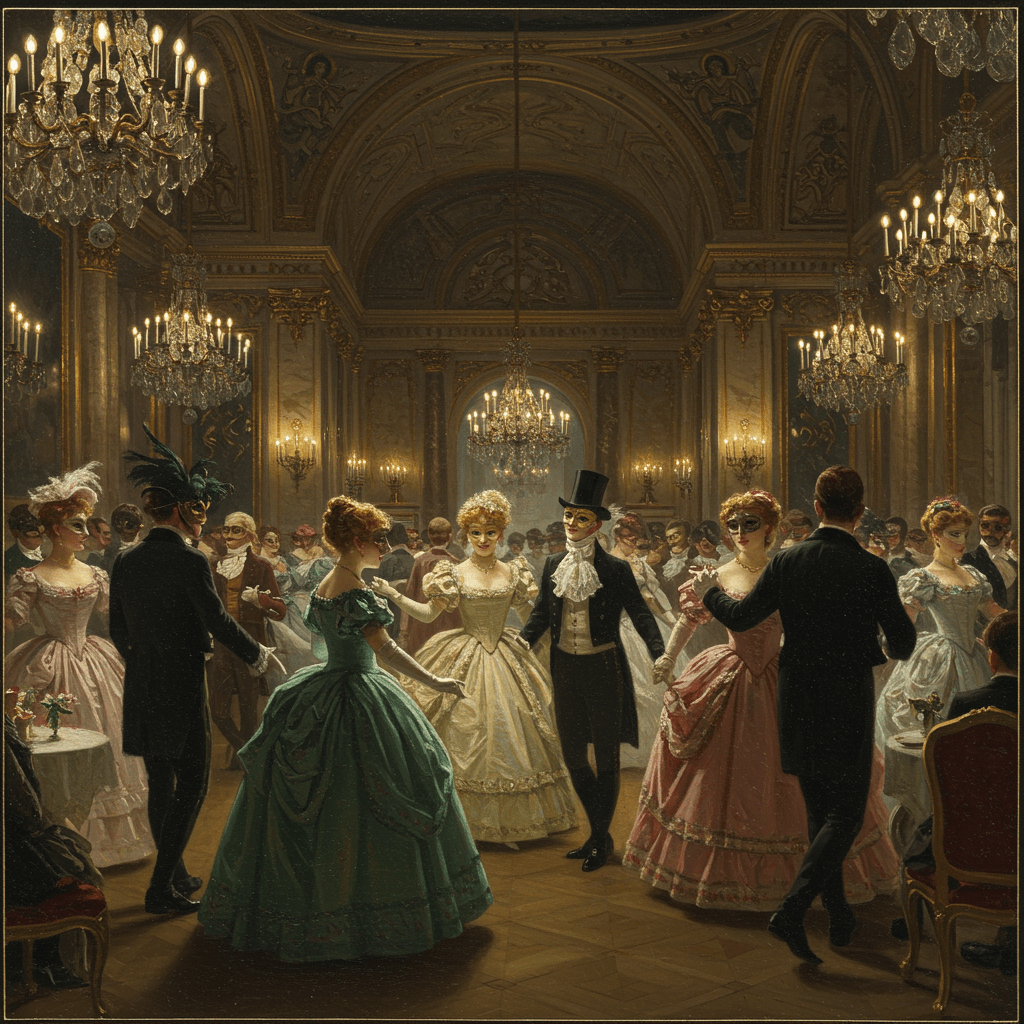

Le préfet, fatigué et désemparé, contemplait la ville scintillante, une toile complexe où l’ordre et le chaos s’entremêlaient. Il savait que la surveillance, même la plus rigoureuse, ne pouvait éradiquer la part d’ombre qui constituait l’essence même de la vie parisienne. La lutte était inégale, une danse macabre entre le pouvoir et la liberté, un combat sans fin qui ne connaissait que des victoires éphémères et des défaites cuisantes. La surveillance, instrument de pouvoir, s’avérait fragile, un reflet imparfait et déformé d’une réalité insaisissable.

Au cœur de cette nuit parisienne, le mystère persistait. L’ombre, plus forte que la lumière, continuait de régner sur les ruelles sombres et les cœurs secrets de la cité. Et le préfet, dans le silence de son bureau, savait que le combat était loin d’être terminé. La surveillance, un instrument de pouvoir, était et resterait, une quête insatisfaite.