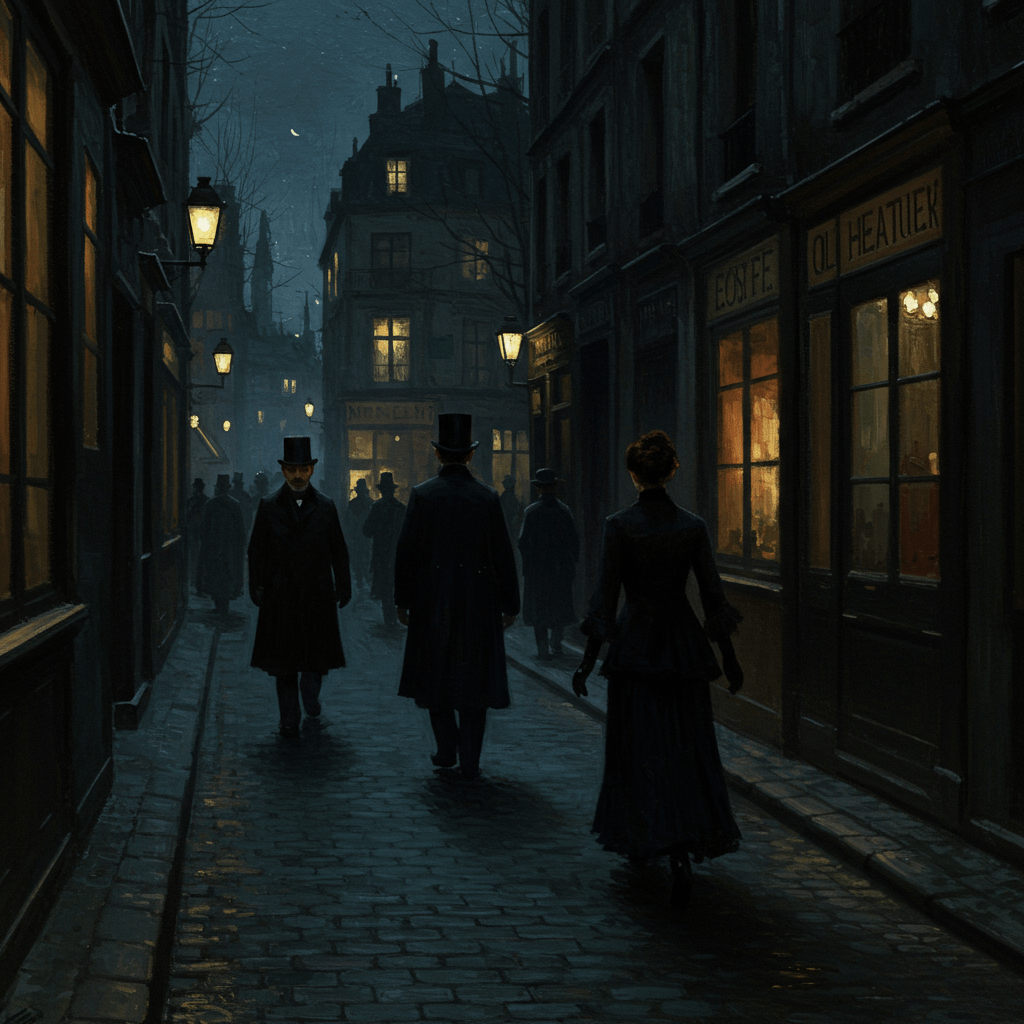

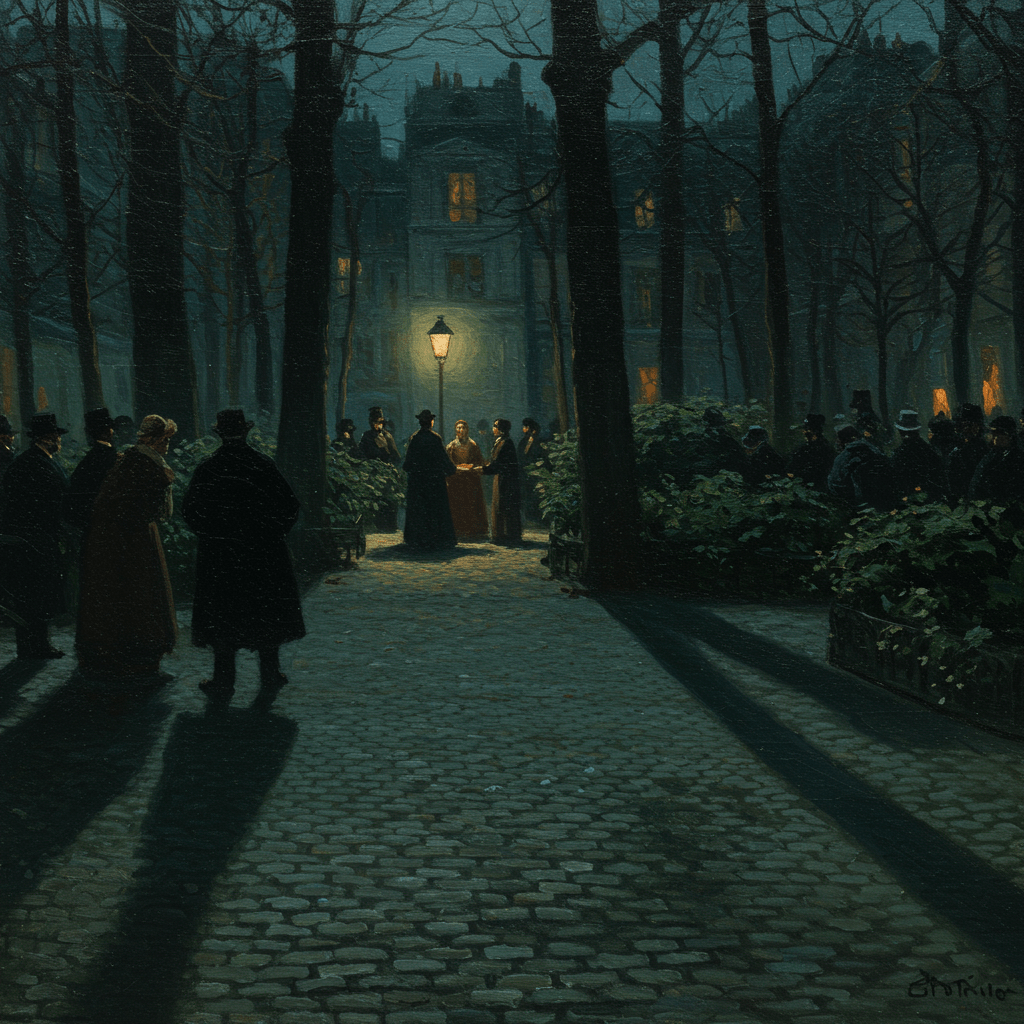

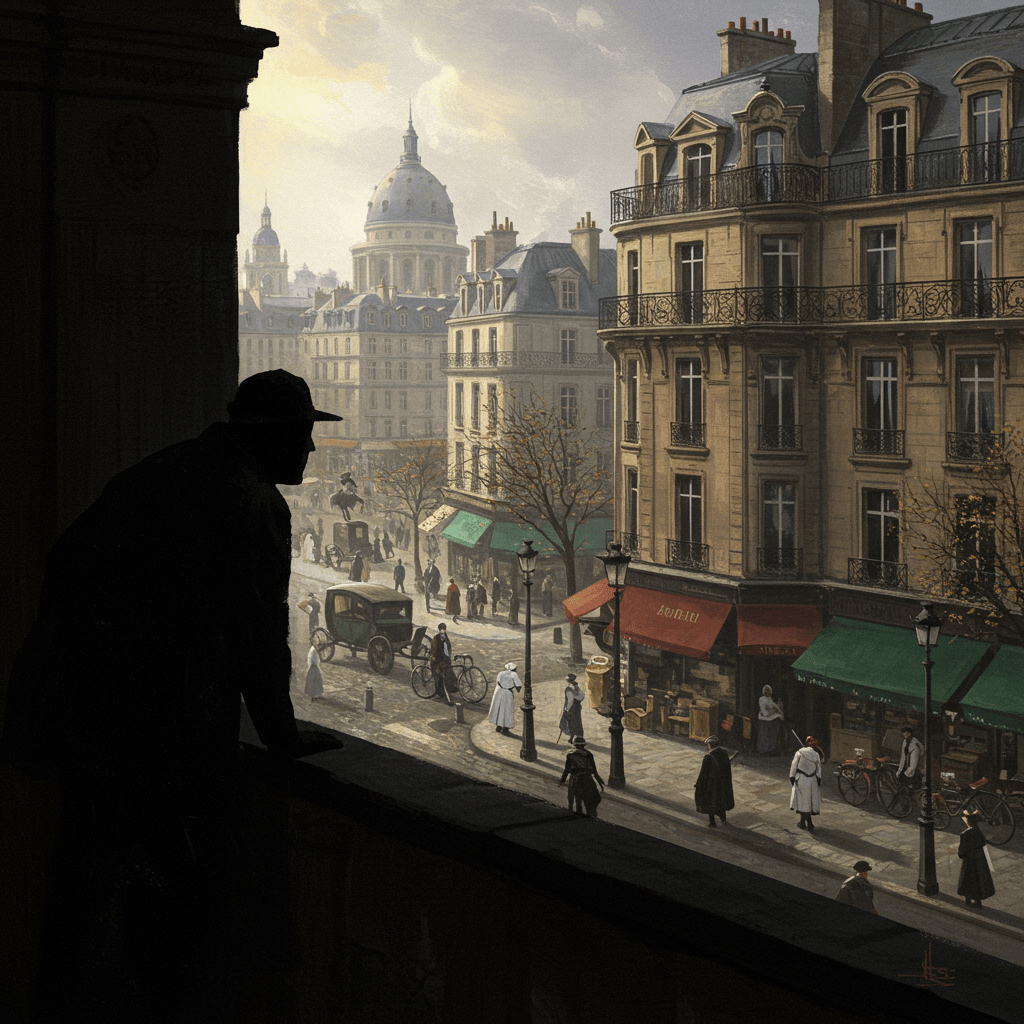

Paris, 1830. Une brume épaisse, chargée de l’odeur âcre du charbon et des effluves douteux des ruelles malfamées, enveloppait la ville. Les lampadaires, chétifs points de lumière dans cette nuit d’encre, jetaient des ombres dansantes sur les pavés glissants. Dans les salons dorés des quartiers chics, on discutait politique et finance, tandis que dans les bas-fonds, la misère et le vice se livraient à une danse macabre, orchestrée par des mains invisibles, celles de la politique.

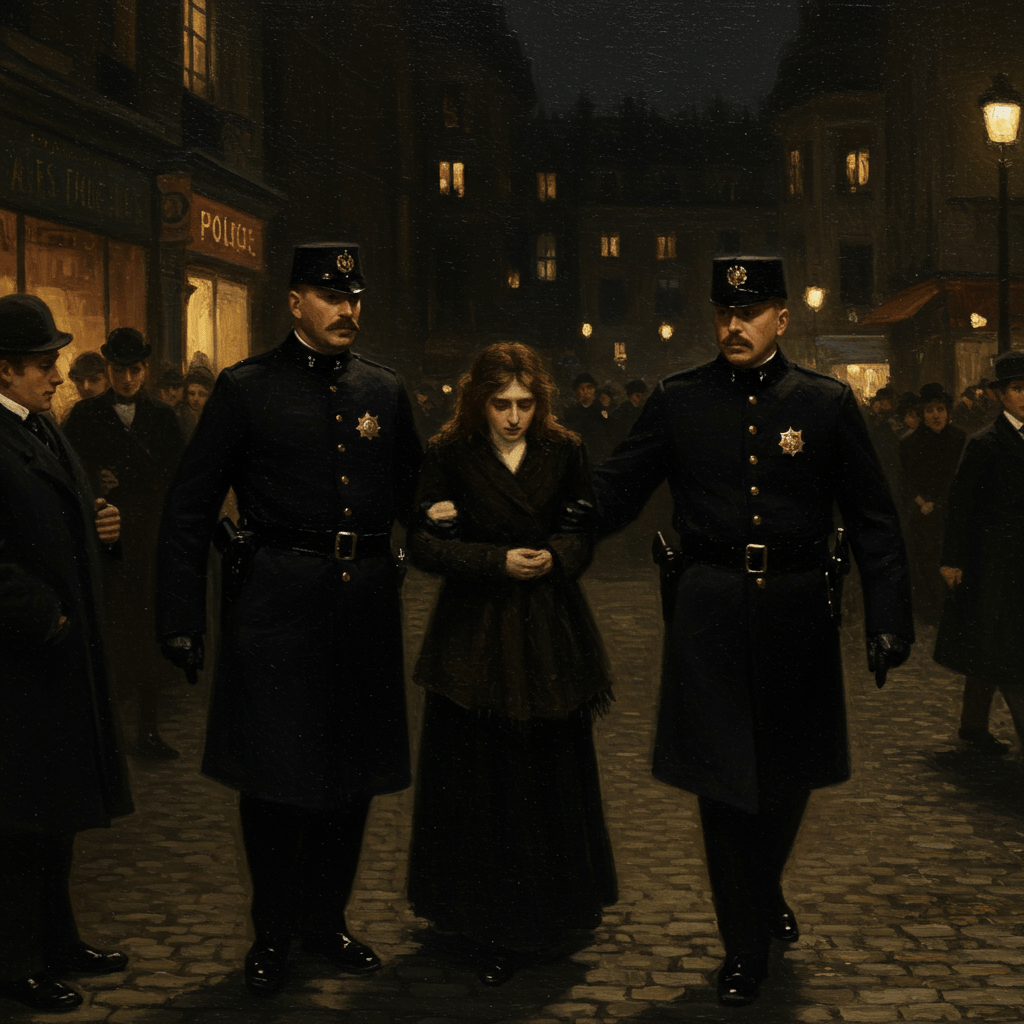

Le roi, Louis-Philippe, fraîchement installé sur le trône, jouait un jeu subtil, un jeu de pouvoir qui n’hésitait pas à utiliser la morale comme un pion sur l’échiquier politique. La Police des Mœurs, loin d’être un simple instrument de maintien de l’ordre, était devenue un outil de pression, un moyen de contrôler non seulement les déviances sociales, mais aussi l’opposition politique. Car derrière la façade vertueuse de la lutte contre le vice, se cachaient des desseins bien plus sombres.

Les Marionnettes du Pouvoir

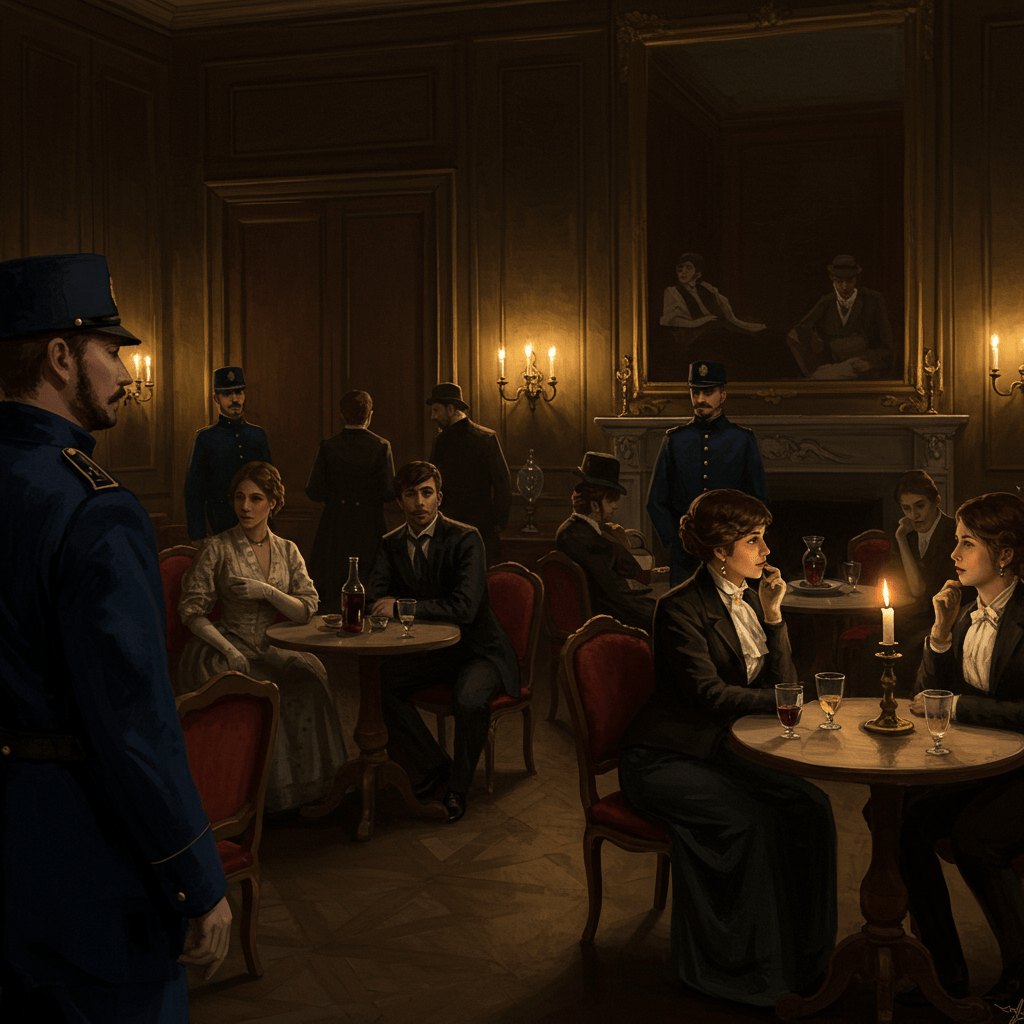

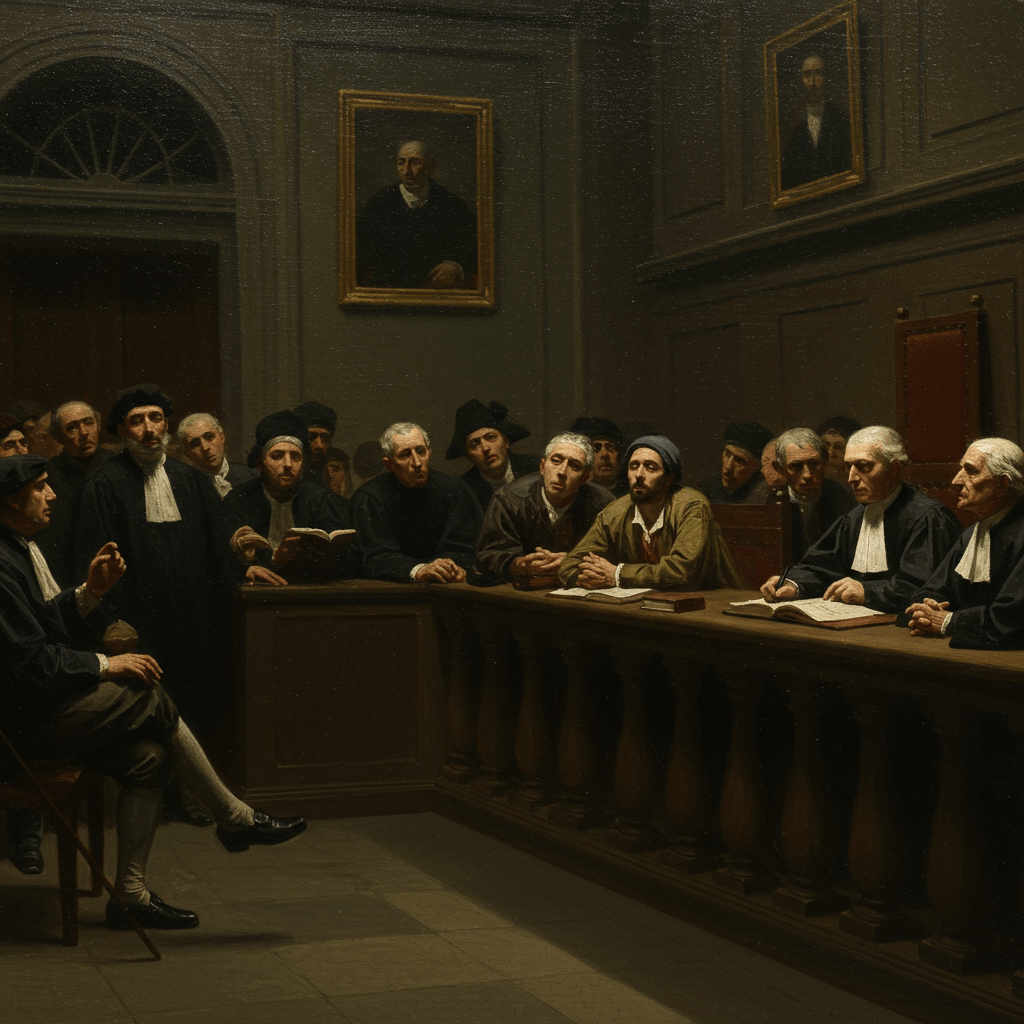

Les agents de la Police des Mœurs, souvent issus des rangs les plus humbles, étaient des hommes et des femmes aux ordres, prêts à salir leurs mains pour servir leurs maîtres. On les utilisait pour traquer les prostituées, les joueurs, les révolutionnaires, tous ceux qui pouvaient menacer l’ordre établi. Les procès, souvent truqués, servaient à faire des exemples, à intimider et à asseoir le pouvoir du roi. Les bordels, fermés puis rouverts selon les besoins politiques, étaient autant de lieux de compromissions et d’échanges secrets, où l’argent et le pouvoir se nouaient dans une danse dangereuse.

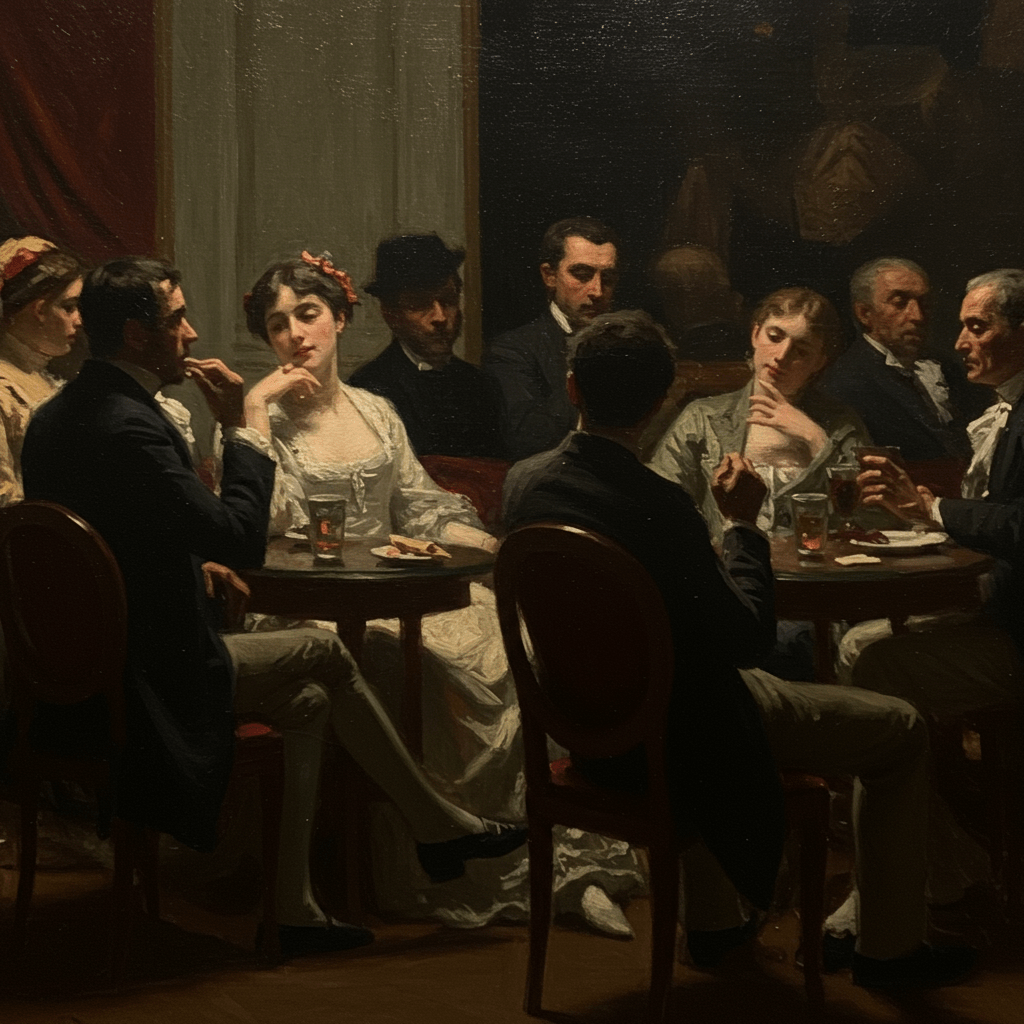

Le Vice comme Arme

La politique utilisait le vice comme une arme à double tranchant. D’un côté, elle le réprimait pour maintenir une image de moralité publique, nécessaire à la stabilité du régime. De l’autre, elle le tolérait, voire le manipulait, pour discréditer ses opposants. Des scandales soigneusement orchestrés, des rumeurs savamment distillées, tout était bon pour salir la réputation des ennemis du roi et consolider son pouvoir. Les journaux, complices ou victimes de ces manipulations, relataient les faits, souvent déformés, contribuant à la création d’un climat d’hypocrisie généralisé.

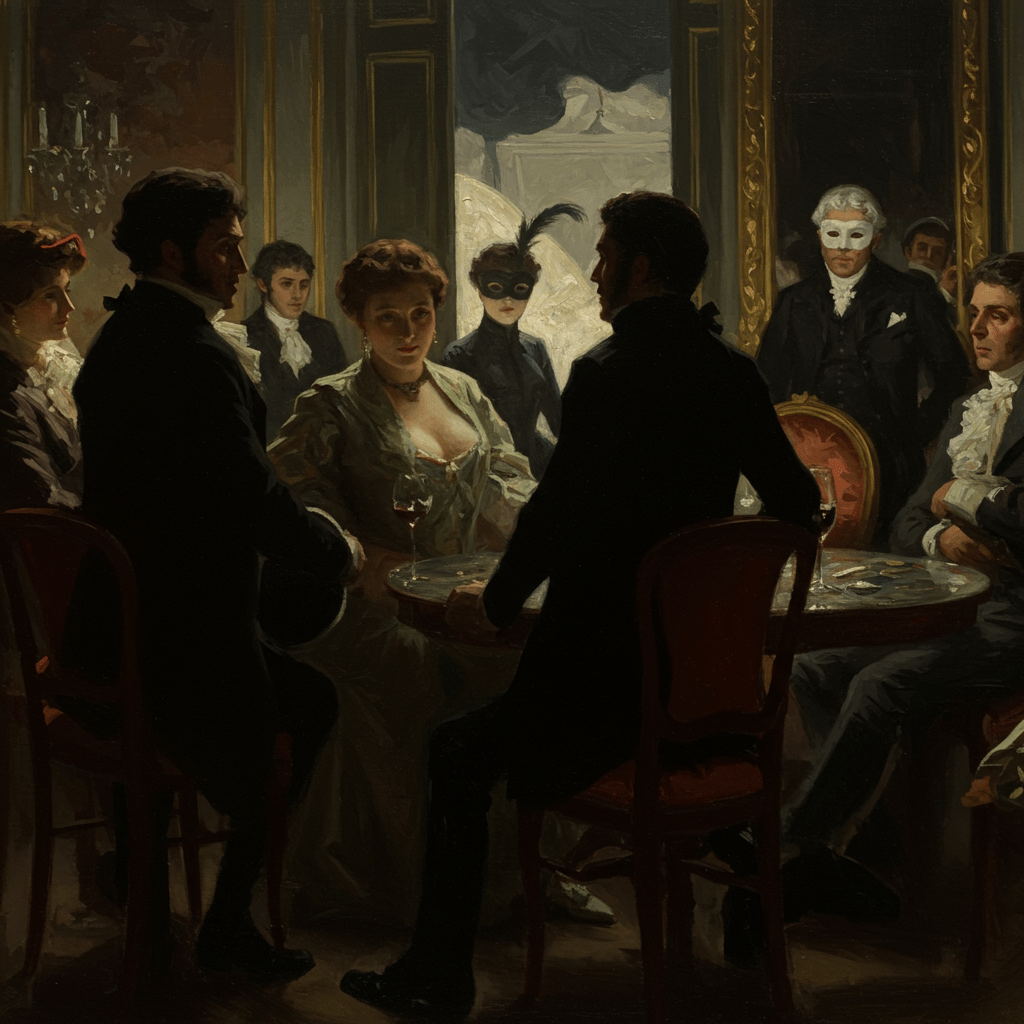

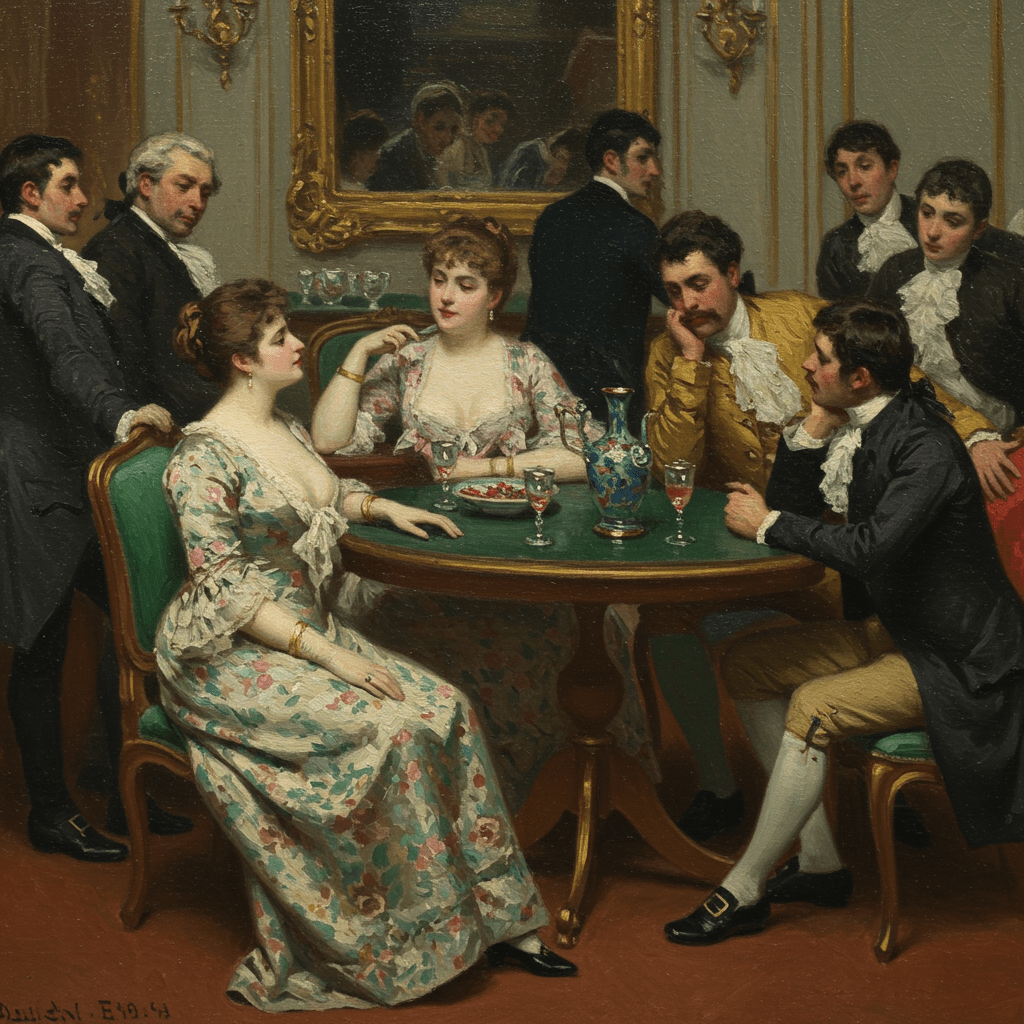

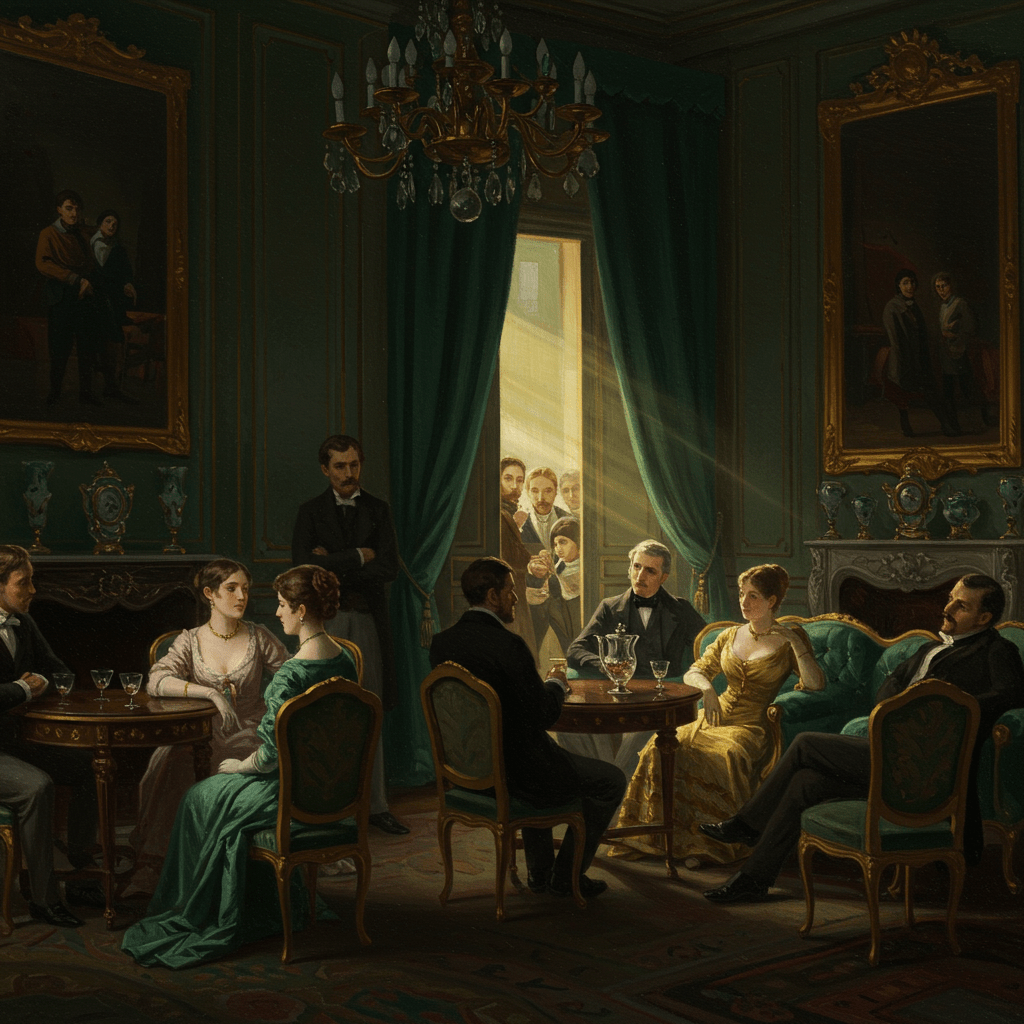

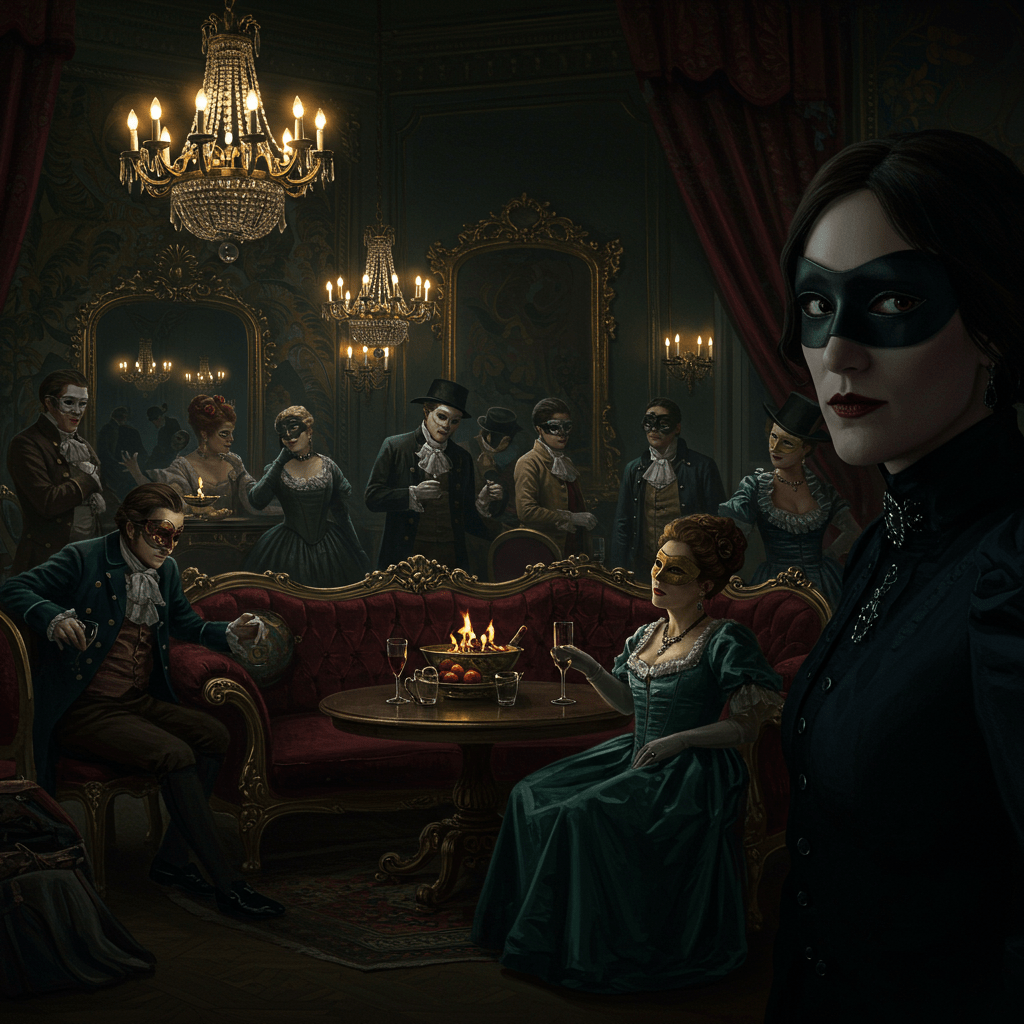

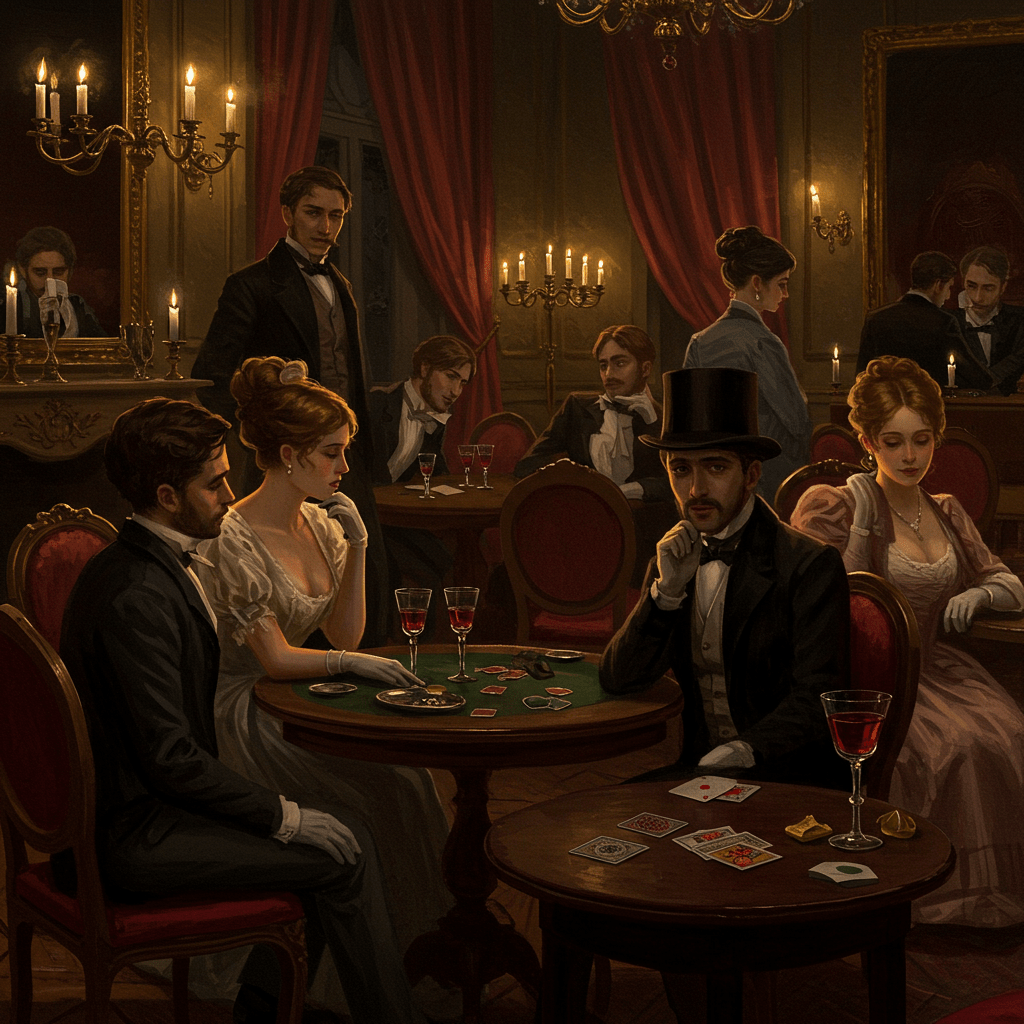

L’Ombre des Salons

Mais le vice ne se limitait pas aux ruelles obscures. Il s’infiltrait aussi dans les salons élégants, où se jouaient les intrigues politiques. Les relations adultérines, les jeux d’argent clandestins, les promesses brisées, tout cela faisait partie intégrante de la vie politique de l’époque. La morale était un luxe que peu pouvaient se permettre, et la ligne entre la vertu et le vice était aussi floue que la brume parisienne.

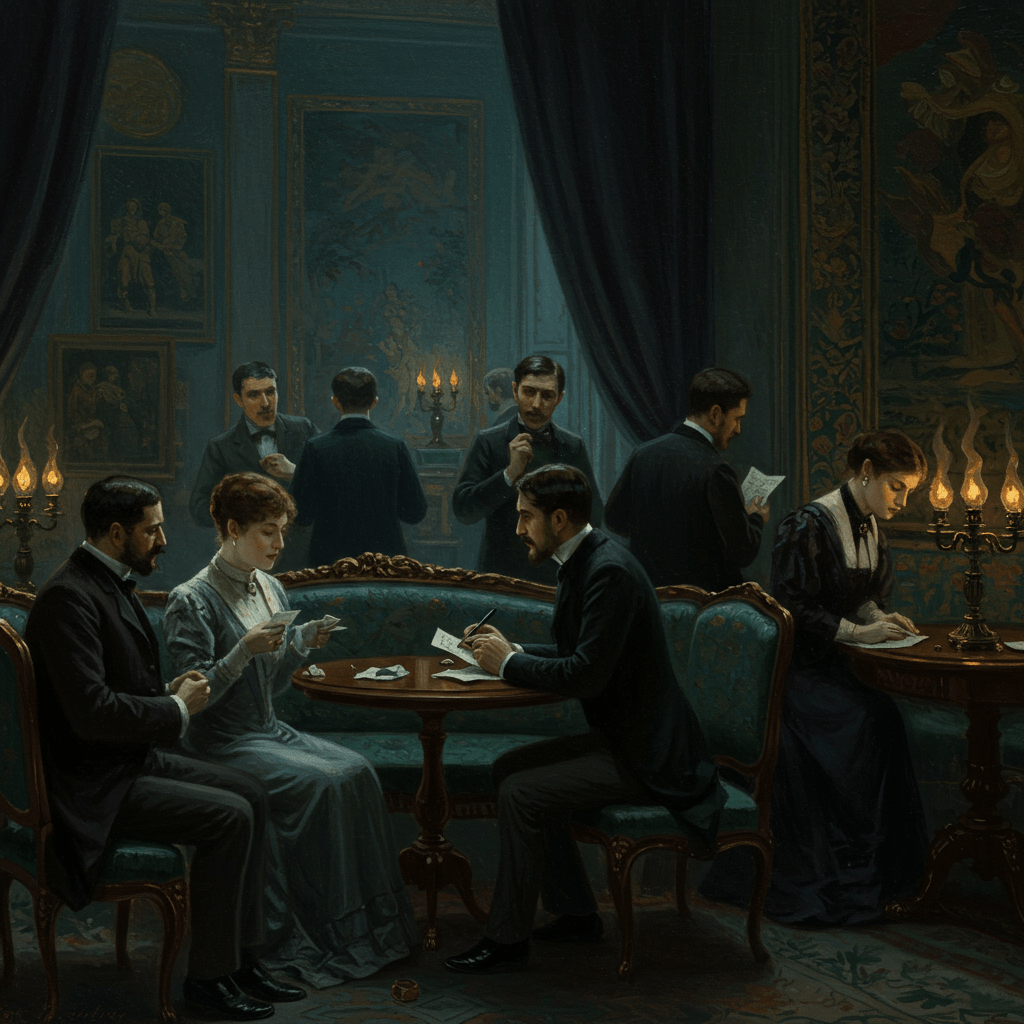

Les Résistants

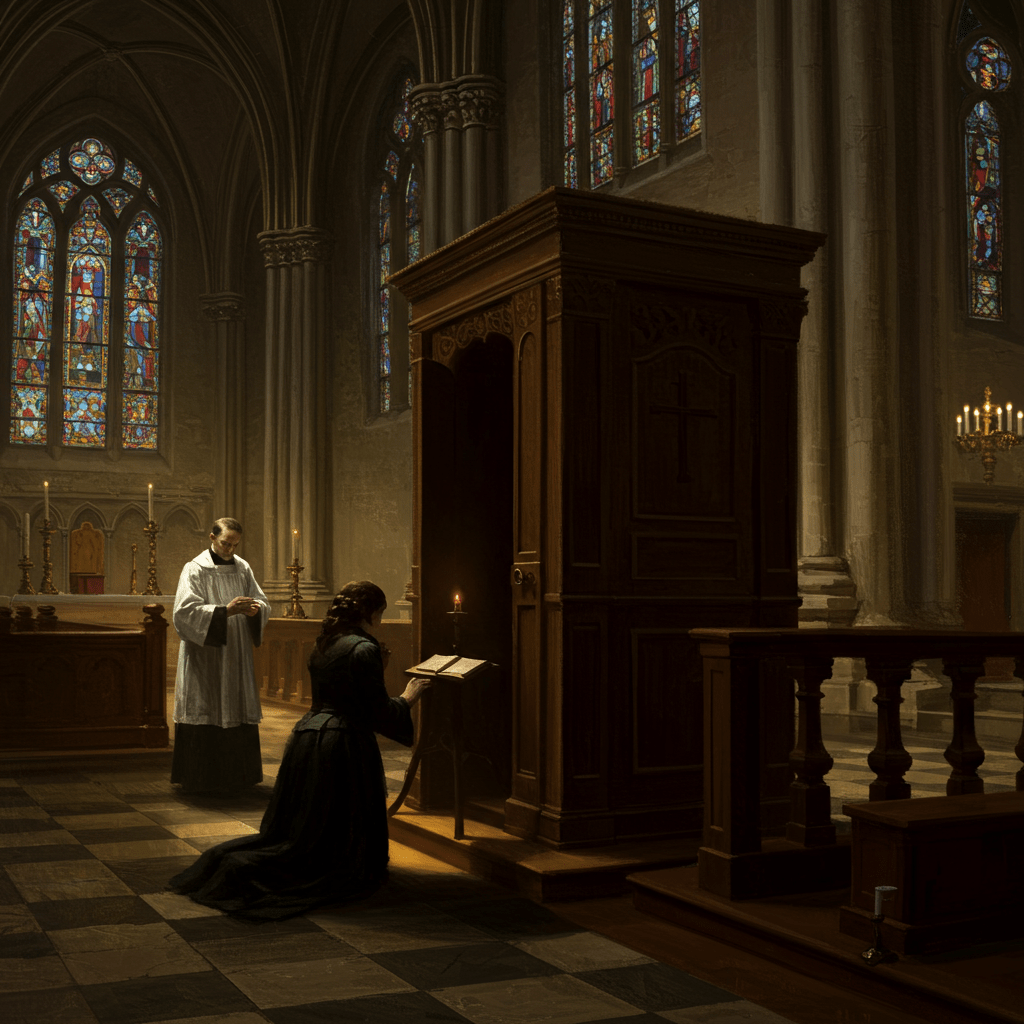

Cependant, face à cette manipulation cynique du vice, des voix s’élevaient pour dénoncer l’hypocrisie du régime. Des écrivains, des journalistes, des intellectuels, tous osaient critiquer la corruption et la manipulation politique, risquant leur réputation, voire leur vie, pour défendre la vérité. Leurs écrits, souvent publiés clandestinement, étaient autant de cris dans le désert, des tentatives désespérées de percer le voile de mensonges qui recouvrait la société française.

La lutte contre le vice, sous le règne de Louis-Philippe, était loin d’être une simple question de moralité. C’était un champ de bataille politique, où le pouvoir manipulait les mœurs pour asseoir sa domination. Une lutte d’ombre, où les personnages les plus vertueux pouvaient être les plus corrompus, et où la vérité se cachait derrière un rideau de mensonges habilement tissé.

Le système, pourri jusqu’à la moelle, finirait par s’effondrer sous le poids de ses propres contradictions. Mais cela, c’est une autre histoire…