Paris, 1788. Une brume épaisse, lourde de secrets et de soupçons, enveloppait la capitale. Les ruelles étroites, labyrinthes obscurs où se cachaient les misères et les ambitions, résonnaient des pas furtifs de la Maréchaussée et des murmures inquiets de la population. Sous le règne de Louis XVI, une ombre menaçante planait sur la ville lumière : la police secrète, un réseau tentaculaire d’espions, d’informateurs et de bourreaux, dont l’influence s’étendait sur tous les aspects de la vie publique et privée. Une justice opaque et souvent cruelle, où l’arbitraire régnait en maître, laissant une traînée de drames et de destins brisés.

L’absolutisme monarchique, alors en pleine crise, avait recours à des méthodes expéditives pour maintenir l’ordre et étouffer toute opposition. La police secrète, dirigée par des hommes à la fois rusés et impitoyables, était l’instrument privilégié de cette répression. Ses agents, infiltrés partout dans la société, scrutaient les conversations, épiaient les mouvements, collectaient les rumeurs, traquant sans relâche les ennemis supposés du roi, qu’ils soient nobles frondeurs, philosophes éclairés ou simples citoyens mécontents.

Le réseau tentaculaire de la Lieutenant Générale de Police

Au cœur de ce système complexe se trouvait la Lieutenant Générale de Police, dirigée par des personnages aussi puissants qu’énigmatiques. Leur identité, souvent protégée par un épais voile de mystère, demeurait largement inconnue du grand public. Ces hommes, véritables maîtres du jeu d’ombre, disposaient d’un réseau d’informateurs omniprésent, tissé dans toutes les couches de la société : des domestiques aux courtisans, des artisans aux bourgeois, aucun n’était à l’abri de leurs regards. Les tavernes et les salons mondains servaient de lieux d’écoute, où les agents, déguisés en clients ou en convives, recueillaient des informations précieuses, souvent obtenues grâce à la ruse ou à la corruption.

Des lettres anonymes, interceptées et déchiffrées par des experts en cryptographie, alimentaient en permanence les dossiers secrets de la police. L’usage de la torture, bien que condamné par certains, restait malheureusement une pratique courante pour arracher des aveux aux suspects. Les prisons, véritable gouffre à secrets, étaient peuplées de personnes incarcérées sans jugement, victimes d’accusations souvent infondées, sacrifiées sur l’autel de la sécurité royale. L’ombre de la Bastille, symbole de l’arbitraire royal, planait sur chaque citoyen, semant la terreur et la méfiance.

Les méthodes expéditives de la répression

Les méthodes employées par la police secrète étaient d’une brutalité qui contraste avec l’image policée de la cour de Versailles. L’arrestation des suspects, souvent effectuée de nuit et en toute discrétion, était suivie d’un interrogatoire musclé, visant à obtenir des aveux ou des informations compromettantes. La torture, instrument privilégié de la justice royale, était mise en œuvre sans ménagement, laissant des traces indélébiles sur les corps et les esprits des victimes. La peine de mort, prononcée sans véritable procès, était une sanction courante, expédiant rapidement les accusés vers l’échafaud. L’exécution publique, spectacle macabre et dissuasif, était un avertissement pour tous ceux qui osaient défier le pouvoir royal.

Le silence pesait lourd sur les victimes, et sur leurs familles qui vivaient dans la crainte des représailles. L’oubli était la meilleure arme de la police secrète, effaçant les traces de ses actions et protégeant ainsi ses membres de toute mise en cause. Pourtant, certains actes de cruauté dépassaient les limites de l’acceptable, laissant des cicatrices profondes dans la mémoire collective. Les rumeurs, chuchotées dans les ruelles sombres, alimentaient le sentiment de méfiance et d’insécurité qui gagnait progressivement la population.

L’opposition et la montée des Lumières

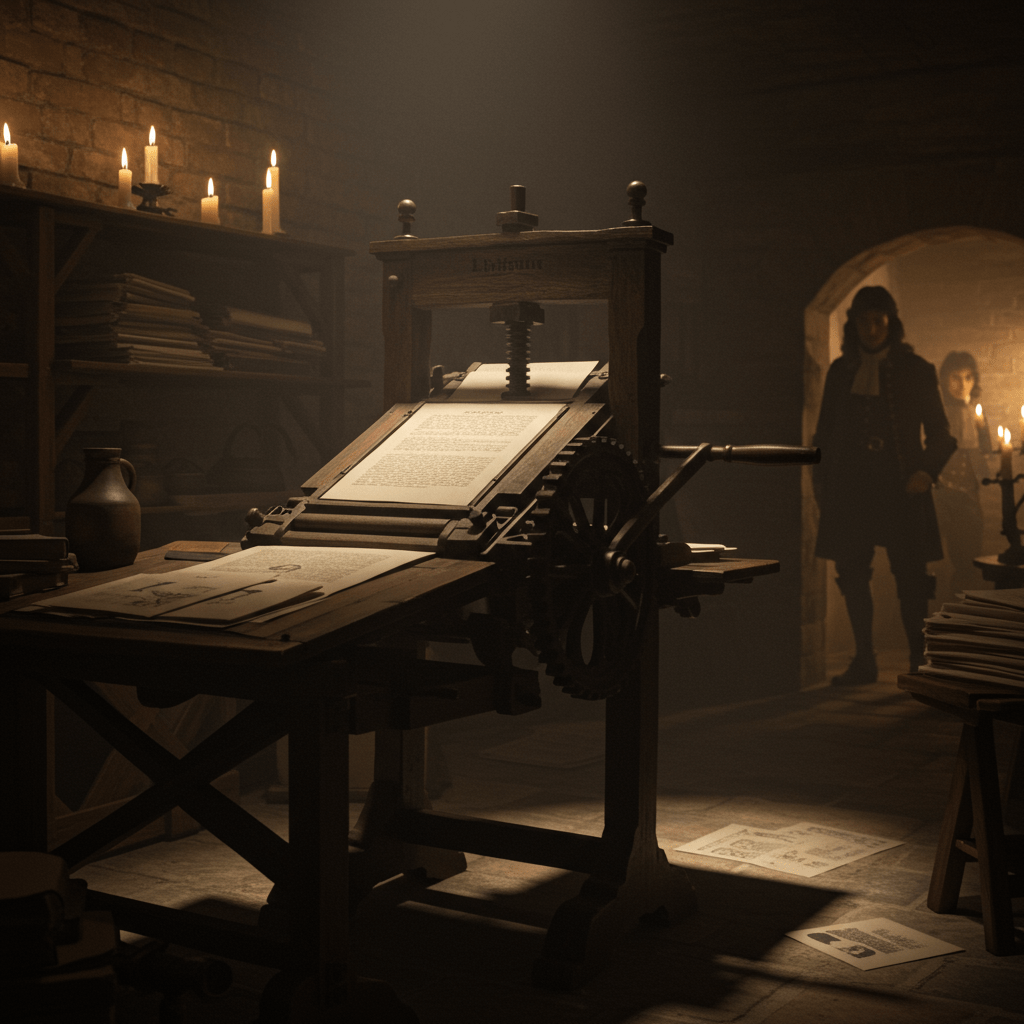

Malgré la terreur qu’elle inspirait, la police secrète n’était pas sans opposants. Les philosophes des Lumières, avec leur idéal de justice et de raison, dénonçaient avec force l’arbitraire et la violence du système royal. Voltaire, Rousseau, Diderot et bien d’autres, par leurs écrits audacieux, contribuèrent à saper les fondements de l’absolutisme et à faire naître une conscience critique chez une partie de la population. Leurs idées, diffusées par les salons et les publications clandestines, semaient les graines de la révolte qui allait bouleverser la France quelques années plus tard.

L’opposition à la police secrète se manifestait également par des actes de résistance plus concrets. Des réseaux clandestins, composés d’individus courageux et déterminés, s’organisaient pour protéger les victimes de la répression et diffuser des informations compromettantes sur les agissements des agents royaux. Ces actions, souvent menées dans l’ombre et avec un risque considérable, témoignent de la volonté de certains de combattre l’injustice et de réclamer une société plus juste et plus équitable. La lutte entre l’ombre et la lumière s’intensifiait, annonçant les bouleversements à venir.

La fin d’une ère

La Révolution française, en 1789, sonna le glas de la police secrète de Louis XVI. La chute de la Bastille, symbole de l’arbitraire royal, marqua la fin d’une ère de répression et d’oppression. Les agents de la police secrète, autrefois tout-puissants, furent soudainement déchus de leur pouvoir, poursuivis et emprisonnés. Leur réseau tentaculaire s’effondra, laissant place à une nouvelle forme d’organisation politique, fondée sur les principes de liberté, d’égalité et de fraternité.

L’histoire de la police secrète de Louis XVI demeure un chapitre sombre et controversé de l’histoire de France. Elle nous rappelle la fragilité des systèmes de pouvoir fondés sur la peur et la répression, et l’importance de la lutte pour la justice et la liberté. Les ombres du passé, bien que révolues, continuent à nous hanter, nous rappelant la nécessité éternelle de vigilance et de défense des droits fondamentaux.