Paris, fumant et palpitant sous le voile d’encre de la nuit. Les lanternes tremblotantes peignent des cercles d’ambre sur les pavés luisants, révélant des silhouettes furtives et des ombres qui dansent au gré du vent. C’est l’heure des secrets, des rendez-vous clandestins, et, hélas, des crimes les plus abjects. Dans ce théâtre nocturne, une force veille, ou du moins, est censée veiller : le Guet Royal, gardien théorique de la paix et de l’ordre. Mais derrière la façade de l’autorité, se cachent souvent des faiblesses, des corruptions, et une inefficacité qui font le bonheur des bandits et le désespoir des honnêtes gens.

Le roman populaire, ce miroir grossissant des angoisses et des fantasmes du peuple, s’est emparé avec délectation de ce triangle infernal : la nuit, le crime, et le Guet. Des Mystères de Paris d’Eugène Sue aux romans de cape et d’épée d’Alexandre Dumas, le Guet Royal y est dépeint sous des jours divers, tantôt courageux et intègre, tantôt corrompu et incompétent, mais toujours pris dans le tourbillon de la criminalité parisienne. Il est temps de plonger au cœur de ces récits palpitants, d’explorer les bas-fonds de la capitale, et de découvrir les secrets que la nuit protège si jalousement.

Le Guet Royal : Entre Dévouement et Corruption

Le Guet Royal, mes chers lecteurs, n’est pas un bloc monolithique de vertu. Il est composé d’hommes, avec leurs forces et leurs faiblesses, leurs ambitions et leurs déboires. Prenons l’exemple du Capitaine Lecoq, personnage récurrent dans de nombreux romans. Il incarne le dilemme auquel sont confrontés les membres du Guet : le devoir envers la Couronne et la tentation de fermer les yeux sur les agissements des puissants. Dans “L’Affaire du Collier de la Reine”, il se débat avec une conscience tiraillée entre la loyauté envers Marie-Antoinette et les preuves accablantes qui semblent l’impliquer.

« Capitaine Lecoq, » grogne un sergent dans une taverne mal famée du quartier du Temple, « On dit que vous êtes trop honnête pour ce métier. Vous ne savez pas fermer les yeux quand il le faut. »

Lecoq, le visage sombre, avale une gorgée de vin rouge. « Fermer les yeux ? Sur quoi, sergent ? Sur les vols, les meurtres, les complots qui se trament dans l’ombre ? C’est notre devoir de les déjouer, non de les ignorer. »

« Le devoir, Capitaine… C’est un mot bien vide quand il s’agit de s’opposer aux nobles. Vous croyez vraiment que la Cour vous remerciera de mettre à jour leurs petites turpitudes ? Non, mon ami, vous vous ferez des ennemis, et vous le paierez cher. »

Cette conversation, banale en apparence, révèle la tension constante qui règne au sein du Guet. La corruption est un serpent qui se faufile dans les rangs, offrant des avantages en échange du silence. Certains y succombent, attirés par l’appât du gain, tandis que d’autres, comme Lecoq, luttent désespérément pour maintenir leur intégrité. Mais à quel prix ?

La Nuit : Complice des Crimes et Révélatrice de Vérités

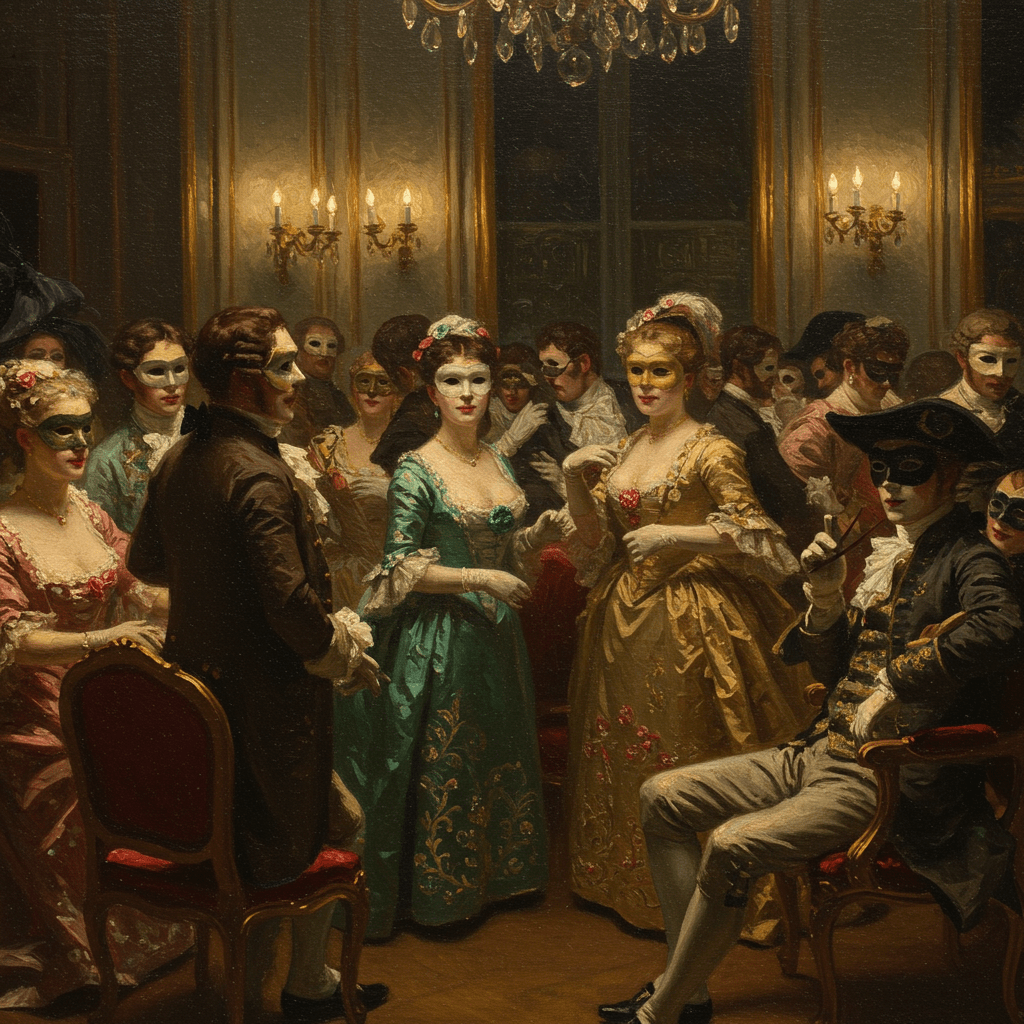

La nuit parisienne est bien plus qu’un simple décor. Elle est un personnage à part entière, un complice silencieux des crimes les plus odieux. Sous son voile impénétrable, les masques tombent, les langues se délient, et les passions se déchaînent. C’est dans l’obscurité que les voleurs opèrent, que les assassins frappent, et que les complots se nouent. Mais la nuit est aussi le théâtre de rencontres fortuites, de révélations inattendues, et de moments de grâce.

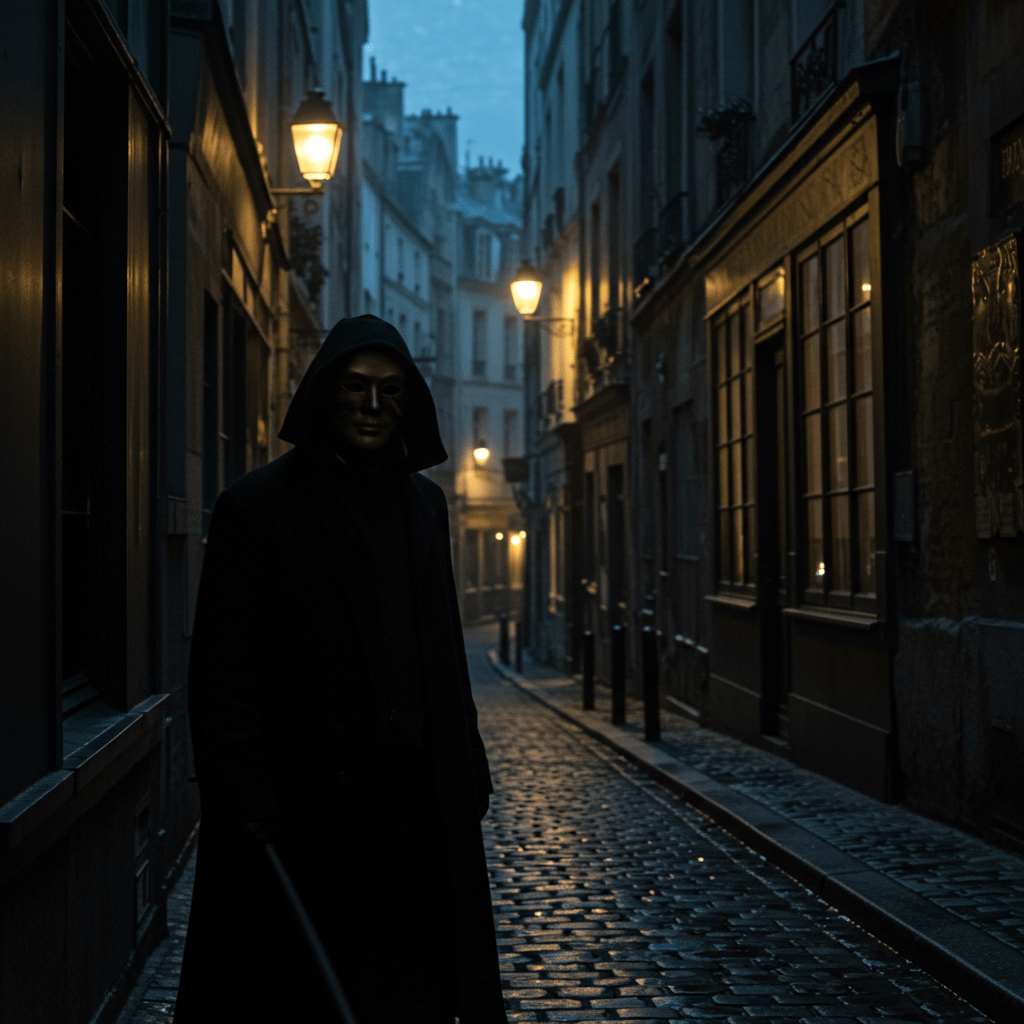

Prenons le cas de Mademoiselle de Montpensier, héroïne de “La Fille du Régent”. Accusée à tort d’un crime qu’elle n’a pas commis, elle se réfugie dans les bas-fonds de Paris, déguisée en garçon. C’est dans l’obscurité d’une ruelle qu’elle rencontre Cartouche, le célèbre bandit, qui, contre toute attente, lui offre son aide.

« Mademoiselle, » dit Cartouche, avec un sourire narquois, « Je sais qui vous êtes. Inutile de vous cacher. »

Mademoiselle de Montpensier, surprise, recule d’un pas. « Comment… Comment le savez-vous ? »

« J’ai mes informateurs, Mademoiselle. Et je dois dire que votre histoire m’intéresse. Accusée de meurtre, forcée de fuir… C’est digne d’un roman, n’est-ce pas ? »

« Je suis innocente, Monsieur Cartouche. »

« Peut-être. Mais l’innocence est une vertu bien fragile dans ce monde. Si vous voulez prouver votre innocence, vous aurez besoin d’aide. Et je suis peut-être le seul qui puisse vous l’offrir. »

Ainsi, la nuit, loin d’être uniquement un repaire de criminels, devient un lieu de rencontres improbables, où les destins se croisent et où l’espoir renaît. Elle est à la fois un danger et une opportunité, un abîme et un refuge.

Le Crime : Reflet des Mœurs et des Inégalités

Le crime, dans les romans populaires, n’est pas une simple transgression de la loi. Il est un reflet des mœurs de l’époque, des inégalités sociales, et des passions humaines. Il révèle les failles de la société, les injustices qui poussent certains à la violence, et les ambitions démesurées qui corrompent les âmes. Les crimes décrits dans ces récits sont souvent spectaculaires, mettant en scène des complots complexes, des trahisons sordides, et des scènes de violence saisissantes. Mais au-delà de l’aspect sensationnel, ils permettent d’explorer les motivations profondes des criminels et de comprendre les raisons qui les ont poussés à franchir la ligne rouge.

Pensons à l’empoisonneuse, figure récurrente des romans du XIXe siècle. Souvent issue des classes populaires, elle utilise ses connaissances en herboristerie pour se venger des injustices qu’elle a subies. Dans “La Marquise des Poisons”, l’héroïne, une jeune femme abandonnée et ruinée, utilise des potions mortelles pour punir ceux qui l’ont trahie.

« Vous m’avez volé mon honneur, » murmure-t-elle à sa victime, un noble débauché, « Vous m’avez brisé le cœur. Maintenant, vous allez payer. »

Elle verse quelques gouttes d’un liquide verdâtre dans son verre de vin. Le noble, inconscient du danger, boit goulûment. Quelques instants plus tard, il s’effondre, pris de convulsions. La vengeance est accomplie.

Ce type de crime, bien que condamnable, est souvent présenté comme une forme de justice, une réponse à l’injustice sociale. Il révèle la colère et le désespoir de ceux qui sont marginalisés et qui n’ont d’autre recours que la violence pour se faire entendre. Le crime, dans ce contexte, devient un acte de rébellion, une protestation contre l’ordre établi.

Le Guet Royal dans la Tourmente : Entre Intrigues Politiques et Affaires Privées

Le Guet Royal, loin d’être un simple corps de police, est souvent impliqué dans des intrigues politiques et des affaires privées qui le dépassent. Les rivalités entre les différents corps de la Cour, les complots visant à renverser le pouvoir, et les scandales impliquant des personnalités importantes mettent le Guet à rude épreuve. Les membres du Guet sont souvent pris entre deux feux, obligés de choisir entre leur devoir envers la Couronne et leur propre survie.

Dans “Le Chevalier de Maison-Rouge”, le Guet est chargé de surveiller Marie-Antoinette pendant sa captivité au Temple. Le Chevalier de Maison-Rouge, un fervent royaliste, tente de la délivrer. Le Capitaine Gilbert, membre du Guet et sympathisant de la Révolution, se retrouve face à un dilemme déchirant : doit-il laisser faire le Chevalier, au risque de trahir son serment, ou doit-il l’arrêter, au risque de condamner la Reine ?

« Gilbert, » lui dit un collègue, « On dit que vous êtes trop sentimental pour ce métier. Vous avez pitié de la Reine. »

« La pitié n’a rien à voir là-dedans, » répond Gilbert. « Je suis un soldat, je dois obéir aux ordres. Mais je ne peux pas m’empêcher de penser que cette femme est victime d’une injustice. »

« L’injustice ? Elle a dilapidé les finances du royaume, elle a comploté contre la Révolution. Elle mérite son sort. »

« Peut-être. Mais elle est aussi une femme, une mère. Et je ne peux pas me résoudre à la voir mourir. »

Ce dialogue révèle la complexité des enjeux auxquels sont confrontés les membres du Guet. Ils ne sont pas de simples exécutants, mais des hommes et des femmes avec leurs propres convictions et leurs propres dilemmes. Ils doivent naviguer dans un monde de complots et de trahisons, où la vérité est souvent masquée et où les apparences sont trompeuses.

Le Dénouement : La Justice Triomphe (Parfois…)

Dans les romans populaires, la justice finit souvent par triompher, même si ce n’est pas toujours de la manière la plus conventionnelle. Les criminels sont punis, les innocents sont lavés de tout soupçon, et l’ordre est rétabli. Mais ce triomphe de la justice est souvent le fruit d’une lutte acharnée, d’une série de péripéties rocambolesques, et de sacrifices personnels. Le Guet Royal, malgré ses faiblesses et ses corruptions, joue souvent un rôle essentiel dans ce dénouement, en démasquant les coupables et en protégeant les innocents.

Cependant, il est important de noter que la justice, dans ces récits, n’est pas toujours synonyme de légalité. Les héros populaires, qu’ils soient membres du Guet ou justiciers masqués, n’hésitent pas à recourir à des méthodes illégales pour atteindre leurs objectifs. Ils se font justice eux-mêmes, en défiant les lois et en contournant les procédures. Cette forme de justice populaire, bien que critiquable, est souvent présentée comme la seule alternative à une justice corrompue et inefficace.

Ainsi, le triangle infernal de la nuit, du crime et du Guet, tel qu’il est dépeint dans les romans populaires, nous offre un aperçu fascinant de la société française du XIXe siècle. Il révèle les angoisses et les fantasmes du peuple, les failles de l’autorité, et les aspirations à la justice. Ces récits palpitants, bien que souvent romancés et exagérés, nous permettent de mieux comprendre les enjeux sociaux et politiques de cette époque troublée, et de réfléchir aux questions éternelles de la justice, de la moralité, et du pouvoir.