Ah, mes chers lecteurs! Préparez-vous à plonger dans les tréfonds obscures du règne du Roi Soleil, un règne illuminé certes, mais dont les ombres recèlent des secrets plus noirs que l’encre la plus profonde. Imaginez, si vous le voulez bien, le Paris de Louis XIV, une ville de splendeur et de misère, de bals étincelants et de ruelles malfamées où se murmurent des complots dignes des plus grands drames. C’est dans ce Paris contrasté, où la cour et le peuple se côtoient sans jamais vraiment se rencontrer, que s’est tramée une affaire qui a fait trembler le trône et souillé à jamais la réputation de figures aussi illustres qu’insoupçonnées: l’Affaire des Poisons.

Mais ce n’est pas seulement l’intrigue judiciaire qui nous intéresse aujourd’hui, non! Nous allons lever le voile sur un aspect plus subtil, plus insidieux de cette sombre affaire: son influence sur l’art. Comment les artistes, peintres, dramaturges, poètes, ont-ils digéré, interprété, sublimé cette vague de scandale qui a secoué le royaume? Comment les secrets et les allégories empoisonnées de La Voisin et de sa séquelle se sont-ils insinués dans les œuvres de l’époque, laissant des traces indélébiles et souvent cryptées? C’est ce que nous allons découvrir ensemble, en explorant les recoins les plus sombres de la création artistique de cette époque troublée.

La Cour, Miroir Déformant de la Vérité

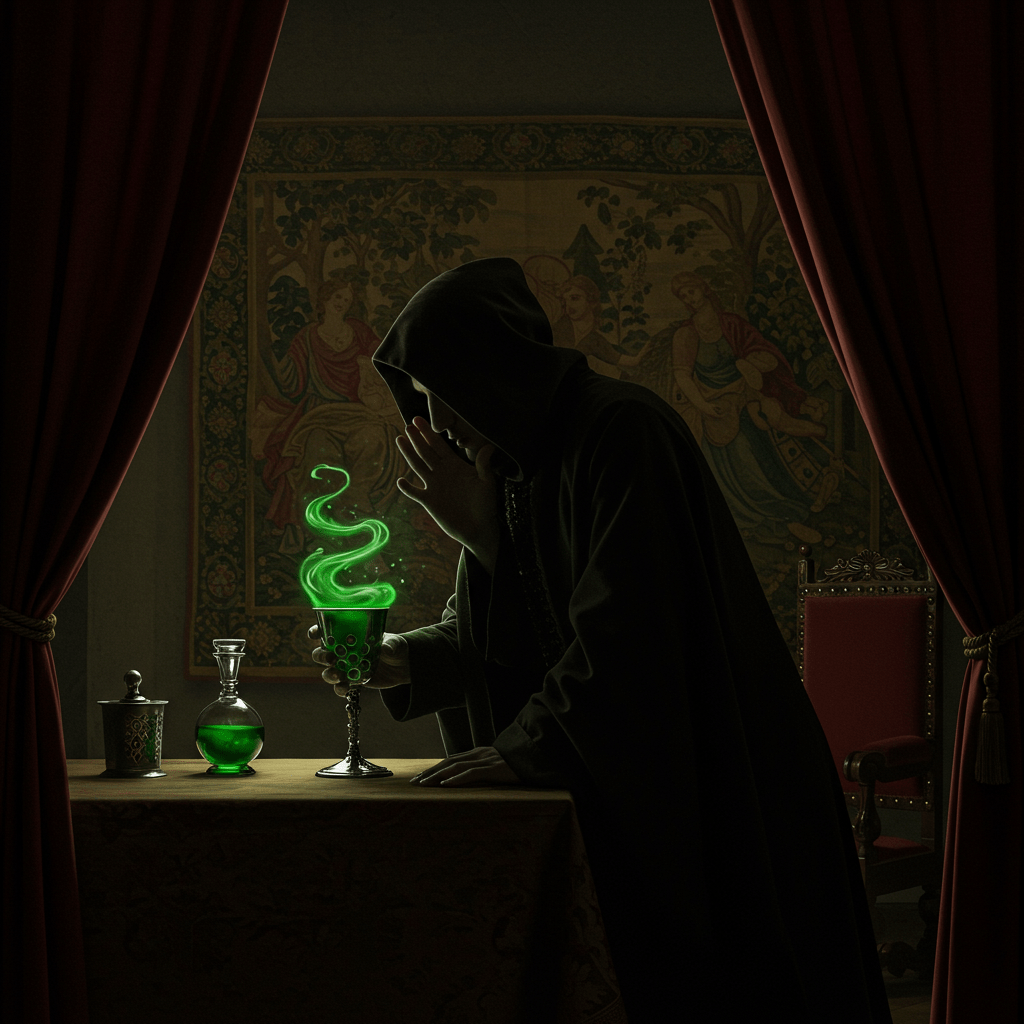

La cour de Louis XIV, un théâtre permanent où chacun joue un rôle, où les apparences sont reines et les intrigues monnaie courante. C’est là, au cœur du pouvoir, que l’Affaire des Poisons a trouvé son terreau le plus fertile. Mais comment représenter l’indicible, l’empoisonnement, la magie noire, sans risquer la censure royale? Les artistes ont dû faire preuve d’une ingéniosité diabolique pour glisser des allusions subtiles, des symboles cachés dans leurs œuvres. Prenons l’exemple des portraits. Madame de Montespan, favorite royale, soupçonnée d’avoir eu recours aux services de La Voisin, a été peinte et repeinte sous toutes les coutures. Mais regardez attentivement ces portraits! N’y voyez-vous pas, dans l’ombre d’un regard ou dans la pâleur d’un teint, une trace de culpabilité, une angoisse refoulée?

Un tableau en particulier me vient à l’esprit, attribué à un certain Pierre Mignard, et représentant Madame de Montespan sous les traits de Diane chasseresse. La scène est bucolique, la favorite est belle et altière, mais un détail attire l’attention: un serpent, à peine visible, se cache dans les herbes à ses pieds. Un simple ajout décoratif, direz-vous? Peut-être. Mais dans le contexte de l’Affaire des Poisons, ce serpent prend une signification plus sinistre, évoquant le poison, la traîtrise, la mort. Et que dire de ce regard, à la fois séducteur et inquiet, qui semble nous interroger, nous défier de percer son secret?

« Ce serpent, Maître Mignard, est-il là par hasard? » demandais-je un jour à un érudit féru d’histoire de l’art. Il me répondit, avec un sourire énigmatique : « Dans l’art, mon cher ami, il n’y a jamais de hasard. Tout est symbole, tout est intention. Et parfois, les symboles les plus discrets sont les plus éloquents. »

Le Théâtre, Scène de Crime Allégorique

Le théâtre, autre lieu de prédilection des artistes pour évoquer l’Affaire des Poisons. Racine, Corneille, Molière, tous ont été confrontés à cette réalité sombre et fascinante. Mais comment parler de crimes et de scandales sans s’attirer les foudres du pouvoir? En utilisant l’allégorie, bien sûr! En transposant les faits réels dans des contextes mythologiques ou historiques, en transformant les personnages de l’affaire en figures tragiques et ambivalentes.

Pensons à *Phèdre* de Racine. Cette pièce, qui raconte l’histoire d’une reine consumée par une passion incestueuse et destructrice, peut être interprétée comme une métaphore de la cour de Louis XIV, un lieu de désir et de corruption, où les passions les plus viles sont exacerbées par le pouvoir. Phèdre, rongée par son désir coupable, n’est-elle pas une image de Madame de Montespan, torturée par son ambition et prête à tout pour conserver sa place auprès du roi? Et Œnone, sa confidente, n’est-elle pas une figure de La Voisin, la conseillère occulte, la dispensatrice de poisons et de sortilèges?

J’ai eu l’occasion d’assister à une représentation de *Phèdre* il y a quelques années, et j’ai été frappé par la modernité de cette pièce. Les acteurs, conscients du contexte historique de l’œuvre, ont su donner à leurs personnages une profondeur et une complexité qui les rendaient terriblement humains. La scène où Phèdre avoue son amour à Hippolyte était d’une intensité insoutenable, comme si la reine, déchirée entre son désir et son devoir, était sur le point de révéler un secret inavouable. Et lorsque Œnone, avec sa voix rauque et son regard perfide, conseillait à Phèdre d’user de tous les moyens pour atteindre son but, on pouvait sentir la présence de La Voisin, planant au-dessus de la scène, tel un spectre maléfique.

« Le théâtre, disait Molière, est une école de mœurs. » Mais dans le cas de l’Affaire des Poisons, le théâtre est aussi une école de dissimulation, un lieu où la vérité se cache derrière les masques et les allégories.

La Gravure et les Chansons, Échos Populaires du Scandale

L’Affaire des Poisons n’a pas seulement inspiré les grands artistes de la cour, elle a aussi touché le peuple, qui s’est emparé de l’affaire à travers les gravures et les chansons. Ces œuvres populaires, souvent anonymes, étaient un moyen d’exprimer la colère, la peur, et la fascination que suscitait ce scandale. Les gravures, vendues à la criée sur les marchés, représentaient La Voisin et ses complices sous des traits grotesques et effrayants, les transformant en figures de cauchemar. Les chansons, colportées de bouche à oreille, racontaient les détails les plus sordides de l’affaire, alimentant les rumeurs et les fantasmes.

J’ai eu la chance de dénicher, chez un bouquiniste des quais de Seine, une collection de gravures datant de l’époque de l’Affaire des Poisons. Ces images, d’une crudité parfois choquante, témoignent de la violence du scandale et de l’imagination débridée du peuple. On y voit La Voisin, représentée comme une sorcière hideuse, entourée de ses instruments de torture et de ses potions empoisonnées. On y voit aussi les victimes, gisant à terre, le visage déformé par la douleur. Et au milieu de ce chaos, on aperçoit souvent le roi Louis XIV, représenté comme un monarque impuissant, incapable de maîtriser les forces obscures qui menacent son royaume.

Les chansons, quant à elles, étaient encore plus subversives. Elles critiquaient ouvertement le roi et la cour, dénonçant la corruption et l’injustice. Certaines chansons accusaient même Madame de Montespan d’être à l’origine de l’Affaire des Poisons, la dépeignant comme une femme cruelle et sans scrupules, prête à tout pour conserver son pouvoir. Ces chansons, bien sûr, étaient interdites et sévèrement punies, mais elles continuaient à circuler clandestinement, témoignant de la force de l’opinion publique et de la difficulté pour le pouvoir de contrôler l’information.

« Le peuple, disait Voltaire, est toujours prêt à croire les histoires les plus absurdes. » Mais dans le cas de l’Affaire des Poisons, les histoires les plus absurdes étaient souvent les plus proches de la vérité.

L’Art, Témoin Silencieux d’une Époque Tourmentée

En conclusion, l’Affaire des Poisons a profondément marqué l’art de son époque, laissant des traces subtiles et souvent cryptées dans les œuvres des artistes. Que ce soit à travers les portraits de la cour, les pièces de théâtre, les gravures populaires ou les chansons subversives, l’Affaire des Poisons a trouvé un écho dans tous les domaines de la création artistique. Les artistes, confrontés à un scandale qui menaçait de détruire l’ordre établi, ont dû faire preuve d’une ingéniosité diabolique pour exprimer leur point de vue, en utilisant l’allégorie, le symbole, et la dissimulation.

Aujourd’hui encore, l’Affaire des Poisons continue de fasciner et d’inspirer les artistes. Elle nous rappelle que l’art est un témoin silencieux de l’histoire, un miroir déformant qui reflète les passions, les peurs, et les contradictions d’une époque. Et elle nous invite à regarder au-delà des apparences, à percer les secrets et les allégories empoisonnées qui se cachent derrière les œuvres d’art.