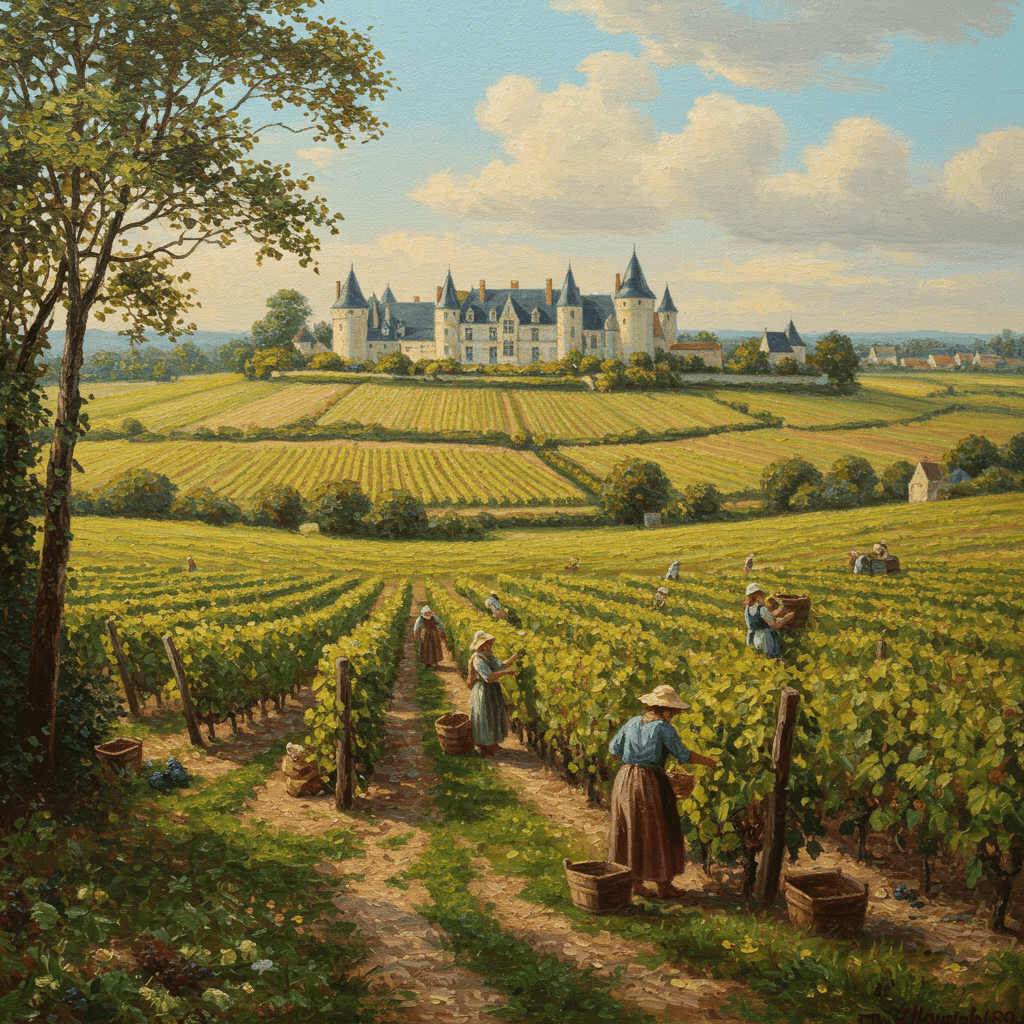

Le vent tourbillonnait à travers les vignes, balayant les feuilles jaunissantes et emportant avec lui le parfum subtil et piquant du Sauvignon Blanc. Des grappes lourdes, gorgées de soleil, pendaient des sarments, promesse d’un nectar royal qui allait bientôt réjouir les palais les plus exigeants. L’année 1789 approchait, une année de bouleversements politiques qui allaient secouer la France jusqu’à ses fondements, mais dans les vignobles, la vie suivait son cours paisible, rythmée par les saisons et le travail acharné des vignerons.

Dans le domaine de Château de Valmer, niché au cœur de la Touraine, régnait une atmosphère chargée d’histoire et de secrets. Depuis des générations, la famille de Beaumont cultivait la vigne avec une passion et une expertise inégalées, transmettant de père en fils le savoir-faire ancestral nécessaire à la création de ce vin légendaire. Le Sauvignon Blanc, pour eux, n’était pas simplement une boisson, mais une véritable alchimie, une œuvre d’art liquide qui reflétait la richesse et la complexité de leur terroir.

Les Origines Royales

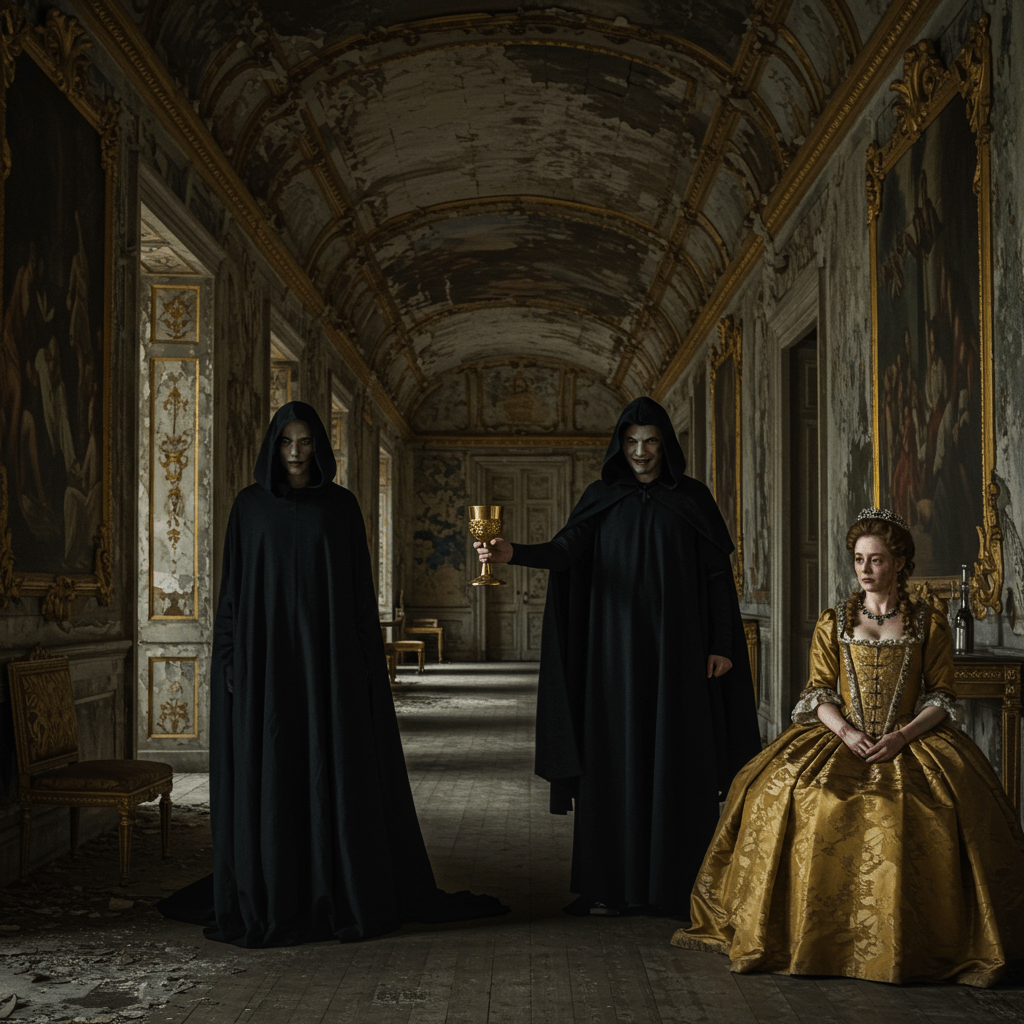

La légende raconte que le Sauvignon Blanc, ce nectar divin, trouva ses racines dans les jardins royaux de la Loire. Sous le règne de François Ier, un roi réputé pour son raffinement et son amour du bon vin, la culture de ce cépage se développa, favorisée par le climat doux et ensoleillé de la région. Les vignerons royaux, jaloux gardiens de ce trésor liquide, veillaient scrupuleusement sur les vignes, sélectionnant les grappes les plus parfaites pour créer un vin digne des plus grandes tables.

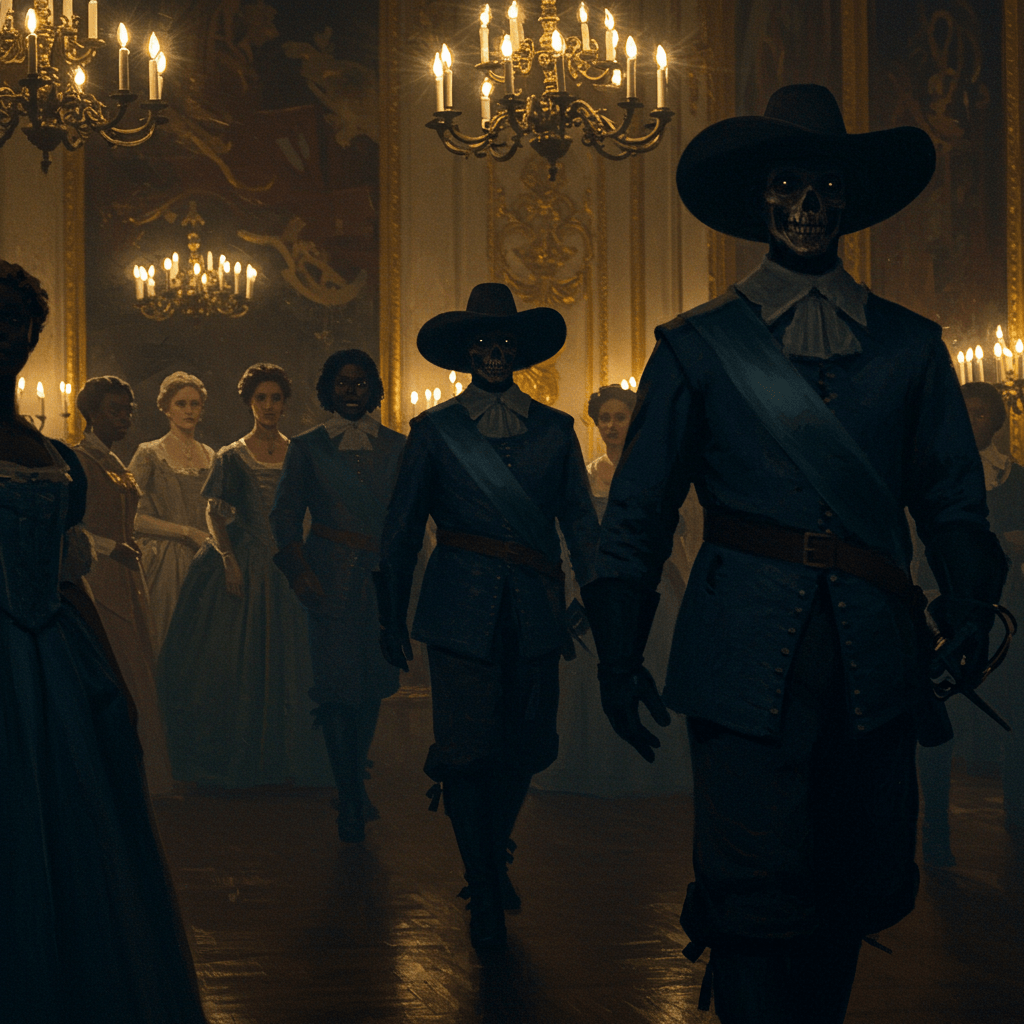

Des courtisans aux moines, tous célébraient les qualités exceptionnelles du Sauvignon Blanc. Son arôme vif et herbacé, sa fraîcheur incomparable et sa subtilité aromatique en faisaient un vin apprécié des rois et des reines, des princes et des princesses. Sa renommée traversa les frontières, atteignant les cours européennes les plus prestigieuses, où il était servi lors des banquets et des fêtes les plus fastueuses.

La Révolution et le Vin

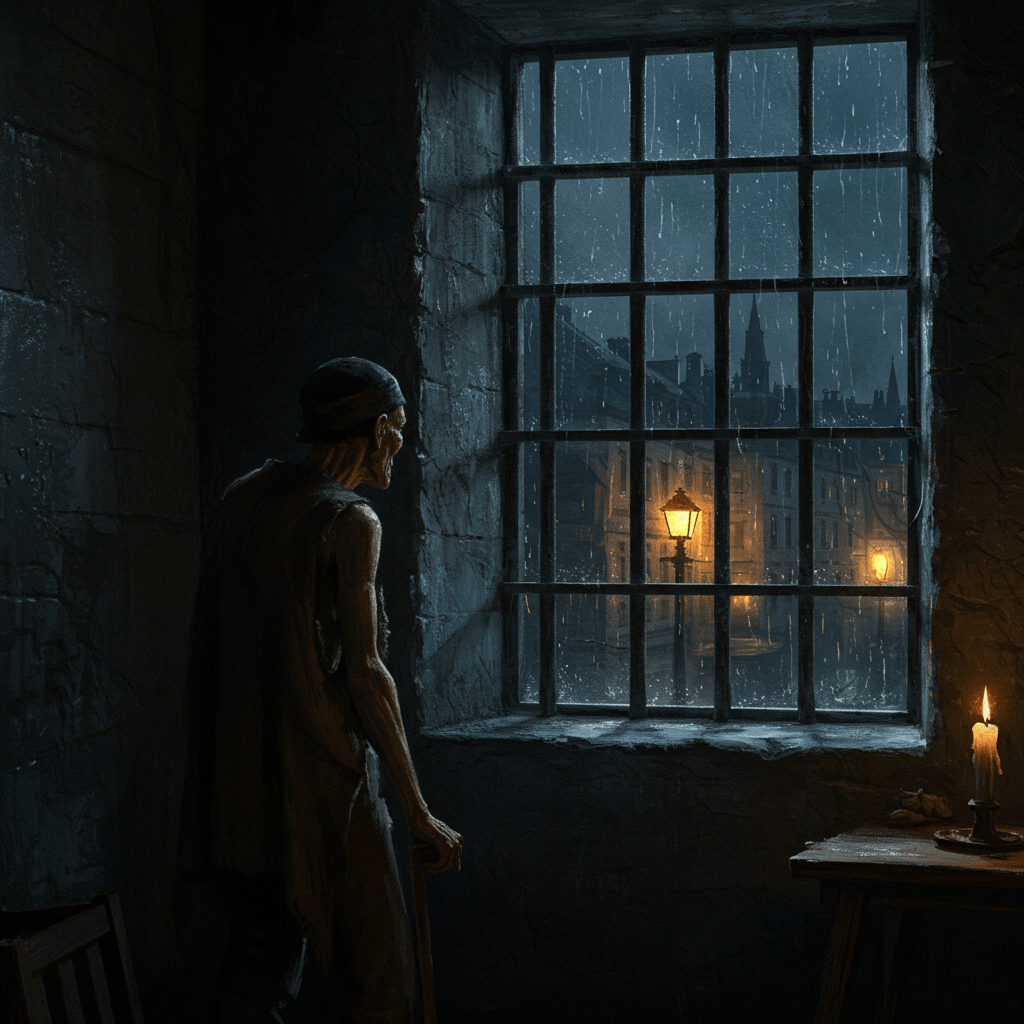

L’année 1789 sonna le glas de l’Ancien Régime. La Révolution française, avec ses excès et ses bouleversements, ne laissa pas indemnes les vignobles de France. Les domaines furent pillés, les vignerons persécutés, et la production de vin fut gravement compromise. Le Château de Valmer, malgré sa situation privilégiée, ne fut pas épargné par la tourmente. La famille de Beaumont, fidèle à la Couronne, dut affronter la colère des révolutionnaires.

Malgré les dangers, les vignerons du Château de Valmer continuèrent à soigner leurs vignes avec une détermination sans faille. Le Sauvignon Blanc, symbole de leur héritage, représentait pour eux bien plus qu’une simple source de revenus ; il était le témoignage de leur histoire et de leur identité. Ils savaient que le vin, même au milieu de la guerre et du chaos, continuait à apporter un peu de réconfort et d’espoir.

Le Secret des Aromas

Le secret de la qualité exceptionnelle du Sauvignon Blanc du Château de Valmer reposait sur une connaissance approfondie du terroir et un savoir-faire ancestral. Les vignerons, à travers les générations, avaient appris à maîtriser les techniques de culture, de vinification et d’élevage qui permettaient de révéler toute la complexité aromatique de ce cépage unique. Ils connaissaient chaque parcelle de vigne, chaque nuance du sol, et étaient capables de discerner les moindres variations du climat.

L’expression aromatique du Sauvignon Blanc est un véritable kaléidoscope olfactif, un concert de parfums enchanteurs. Des notes herbacées, comme le buis ou le cassis, se mêlaient à des senteurs florales, telles que le sureau ou la fleur d’acacia, tandis que des touches fruitées, comme la poire ou le pamplemousse, venaient compléter cette symphonie aromatique. Chaque bouteille était un voyage sensoriel unique, une expérience inoubliable pour les papilles.

La Renaissance d’un Nectar

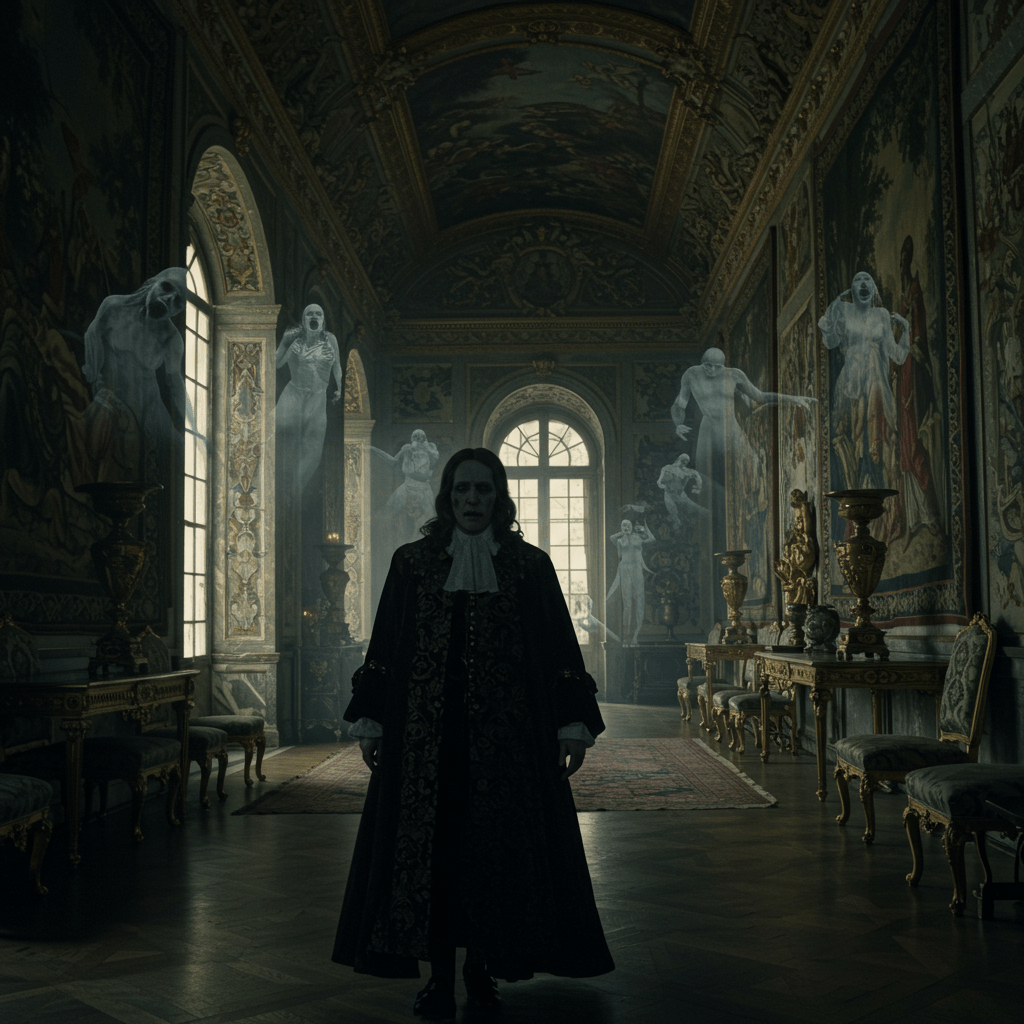

Après les années sombres de la Révolution, le Château de Valmer renaquit de ses cendres. La famille de Beaumont, ayant survécu à la tempête, retrouva sa place au sein de la société française. Le Sauvignon Blanc, autrefois symbole d’un régime disparu, devint un emblème de la renaissance nationale. Sa production reprit son essor, et sa renommée traversa de nouveau les frontières.

Aujourd’hui encore, le Sauvignon Blanc du Château de Valmer est considéré comme l’un des plus grands vins blancs du monde. Il est le fruit d’un héritage riche et complexe, d’un savoir-faire ancestral et d’une passion indéfectible. Chaque gorgée est une invitation à un voyage dans le temps, une exploration des saveurs et des arômes d’une époque révolue, une célébration de la richesse et de la beauté de la France.