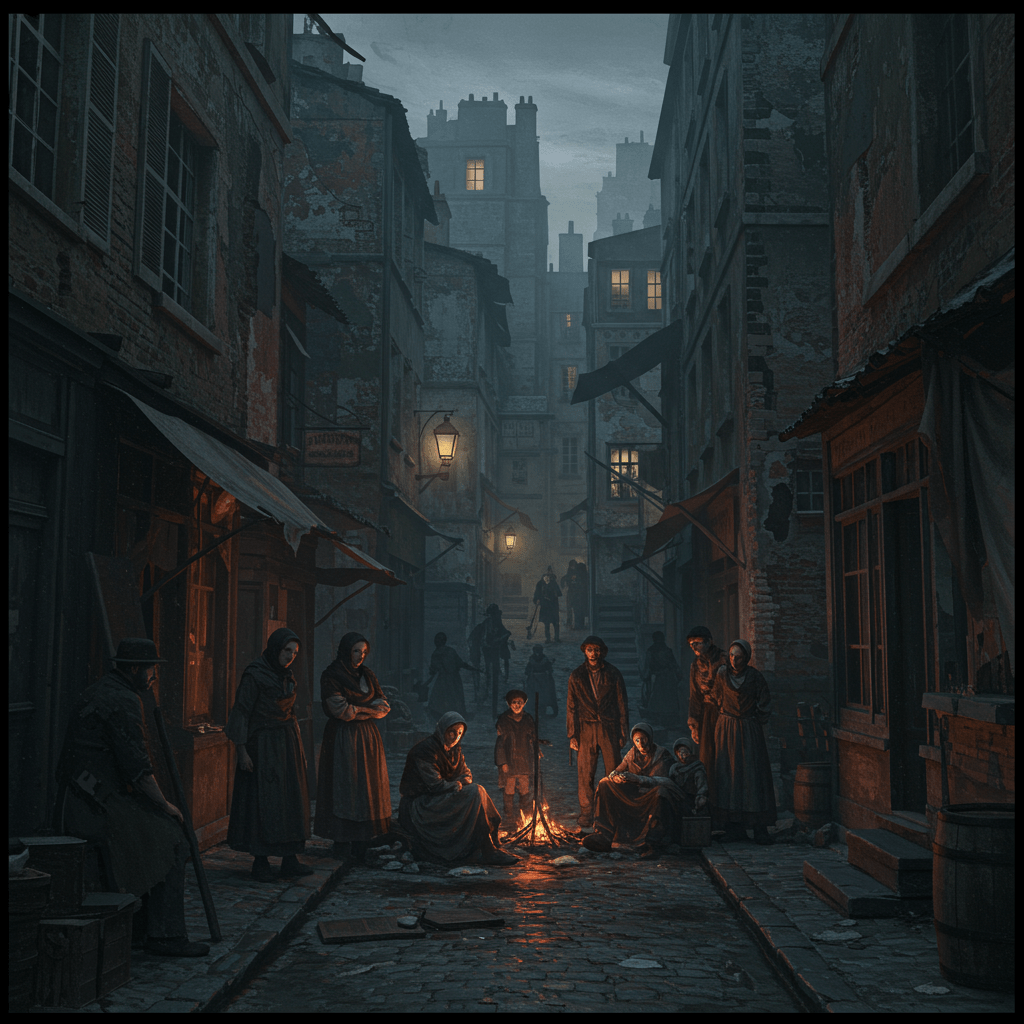

Paris, 1838. La capitale scintille sous le règne de Louis-Philippe, mais sous le vernis doré d’une société en pleine ascension, grouille une réalité sombre et misérable. Imaginez, chers lecteurs, un dédale de ruelles étroites et tortueuses, un labyrinthe nauséabond où la lumière du jour hésite à pénétrer. Là, au cœur même de la ville lumière, se cache un monde à part, une enclave de désespoir et de criminalité : la Cour des Miracles. Un nom évocateur, n’est-ce pas, car ici, la misère se travestit, les infirmes recouvrent miraculeusement l’usage de leurs membres, et les mendiants redeviennent rois et reines d’un royaume souterrain.

Dans ce cloaque de misère humaine, l’architecture elle-même conspire à la déchéance. Les maisons délabrées, aux murs lépreux et aux toits effondrés, s’entassent les unes sur les autres, défiant les lois de la gravité. Les fenêtres, souvent murées ou condamnées par des planches branlantes, laissent filtrer à peine un rayon de lumière. L’air est saturé d’odeurs pestilentielles, un mélange suffocant d’urine, d’excréments, de nourriture avariée et de sueur humaine. La Cour des Miracles, mes amis, est une anti-ville, un repoussoir architectural façonné par la pauvreté et le crime, un défi constant à l’ordre et à la décence.

La Topographie du Désespoir

La Cour des Miracles n’est pas un lieu unique, mais plutôt un réseau de cours et de ruelles interconnectées, disséminées dans les quartiers les plus pauvres de Paris. La plus célèbre, et la plus vaste, se trouvait autrefois près de l’actuelle rue Réaumur, un véritable labyrinthe urbain où même les gardes du roi hésitaient à s’aventurer. D’autres, plus petites et plus discrètes, se cachaient derrière les façades respectables du Marais ou du faubourg Saint-Antoine.

L’aménagement urbain de ces lieux répondait à une logique particulière, celle de la dissimulation et de la défense. Les ruelles étaient volontairement étroites et sinueuses, conçues pour ralentir les poursuivants et permettre aux habitants de s’échapper par des passages secrets ou des trappes dissimulées. Les maisons, souvent construites sans permis ni plan, étaient reliées entre elles par des escaliers dérobés et des cours intérieures, formant un véritable dédale impénétrable.

Au centre de chaque cour trônait, bien souvent, un tas d’immondices, un monticule nauséabond où se mêlaient les déchets de toutes sortes. Ce tas servait à la fois de dépotoir public et de point de repère, un lieu de rassemblement où les habitants venaient échanger des nouvelles, conclure des affaires ou simplement se réchauffer autour d’un feu de fortune. Car dans la Cour des Miracles, même la crasse avait une utilité.

Le Roi de Thunes et sa Cour

Au sommet de cette hiérarchie misérable régnait le Roi de Thunes, un personnage à la fois craint et respecté, le chef incontesté de la pègre parisienne. Son autorité s’étendait sur l’ensemble de la Cour des Miracles, et il était chargé de maintenir l’ordre, de répartir les butins et de juger les différends. Son pouvoir, bien que basé sur la violence et l’intimidation, était essentiel pour la survie de cette communauté marginale.

Le Roi de Thunes résidait dans une maison plus vaste et plus solide que les autres, une sorte de palais décrépit où il recevait ses lieutenants et ses visiteurs. Sa cour était composée d’une foule bigarrée de voleurs, de mendiants, de prostituées et de faux infirmes, tous dévoués à son service. Ils le flattaient, l’espionnaient et se disputaient ses faveurs, dans une lutte constante pour le pouvoir et l’influence.

Un soir d’hiver particulièrement glacial, j’ai eu l’audace de me glisser, sous un déguisement de simple vagabond, dans l’antichambre du Roi de Thunes. L’atmosphère était lourde et suffocante, saturée de fumée de pipe et de l’odeur âcre de l’alcool de contrebande. Le Roi, un homme massif au visage balafré et au regard perçant, était assis sur un trône improvisé, entouré de ses courtisans. Il écoutait attentivement les doléances d’un mendiant qui se plaignait d’avoir été volé de sa journée de travail. « Justice sera faite, » tonna le Roi d’une voix rauque. « On retrouvera le coupable, et il paiera de sa peau. » La justice, même dans la Cour des Miracles, avait ses propres règles.

Métamorphoses et Trompe-l’œil Architectural

L’architecture de la Cour des Miracles n’était pas seulement délabrée et misérable, elle était aussi trompeuse et illusoire. Les habitants de ce lieu maîtrisaient l’art de la métamorphose et du déguisement, et ils utilisaient l’espace urbain à leur avantage pour tromper les passants et les autorités.

Les mendiants, par exemple, simulaient des infirmités grotesques pour susciter la pitié et obtenir l’aumône. Ils se bandaient les yeux, se tordaient les membres, se couvraient de plaies et d’ulcères artificiels. Leurs déguisements étaient si convaincants qu’il était souvent impossible de distinguer les vrais infirmes des imposteurs. Le soir venu, une fois rentrés dans la Cour des Miracles, ils retrouvaient miraculeusement l’usage de leurs membres et se débarrassaient de leurs artifices.

Les voleurs, quant à eux, utilisaient les ruelles étroites et sinueuses pour échapper à leurs poursuivants. Ils connaissaient tous les passages secrets, les trappes dissimulées et les cours intérieures qui leur permettaient de disparaître en un clin d’œil. Ils se fondaient dans la foule, se déguisaient en marchands, en porteurs d’eau ou en simples passants, et échappaient ainsi à la vigilance des gardes. J’ai vu un pickpocket, poursuivi par un agent, se transformer en quelques secondes en vendeur de journaux, distribuant des feuilles à la volée avec un sourire innocent.

Même les bâtiments se prêtaient à ce jeu de dupes. Des façades décrépites dissimulaient des ateliers clandestins où l’on fabriquait de la fausse monnaie ou des objets volés. Des caves obscures servaient de repaires aux bandits et aux assassins. Des greniers abandonnés abritaient des familles entières, entassées dans des conditions inhumaines. La Cour des Miracles était un théâtre de la misère, où la réalité se confondait avec l’illusion, et où l’apparence trompeuse était une arme de survie.

L’Effort de la Ville et la Résistance Invisible

Au fil des siècles, les autorités parisiennes ont tenté à plusieurs reprises de raser la Cour des Miracles et de mettre fin à ce foyer de criminalité et de misère. Louis XIV lui-même ordonna la destruction de la plus grande cour, près de la rue Réaumur, mais la tâche s’avéra plus difficile que prévu. Les habitants résistèrent avec acharnement, se barricadant dans leurs maisons et attaquant les ouvriers avec des pierres et des projectiles divers. La topographie même des lieux, un labyrinthe de ruelles et de passages secrets, rendait la progression difficile et dangereuse.

Plus tard, sous la Révolution, d’autres tentatives furent entreprises, mais elles se heurtèrent à la même résistance. La Cour des Miracles était un bastion de l’anarchie et de la rébellion, un lieu où les lois de la République ne s’appliquaient pas. Les habitants se considéraient comme une communauté à part, régie par ses propres règles et ses propres coutumes.

Ce n’est qu’au milieu du XIXe siècle, sous le règne de Napoléon III et grâce aux grands travaux d’Haussmann, que la Cour des Miracles fut finalement rasée. Les ruelles étroites et insalubres furent remplacées par de larges avenues et des immeubles modernes, chassant les habitants vers d’autres quartiers périphériques. Pourtant, l’esprit de la Cour des Miracles ne disparut pas complètement. Il survécut dans la mémoire collective des Parisiens, et il continua d’inspirer les artistes et les écrivains, fascinés par ce monde souterrain et marginal. J’ai moi-même rencontré d’anciens habitants, éparpillés dans les faubourgs, qui conservaient précieusement le souvenir de cette vie difficile, mais aussi pleine de solidarité et de liberté.

Ainsi s’achève notre exploration de la Cour des Miracles, une anti-ville façonnée par la pauvreté et le crime. Un lieu de désespoir et de déchéance, certes, mais aussi un témoignage de la résilience humaine et de la capacité de l’homme à s’adapter aux conditions les plus extrêmes. Que cette histoire, chers lecteurs, vous serve de leçon et vous rappelle que sous le vernis de la civilisation, se cache toujours une part d’ombre et de misère.

Et souvenez-vous, la prochaine fois que vous vous promènerez dans les rues de Paris, d’écouter attentivement. Peut-être entendrez-vous encore, au détour d’une ruelle, l’écho lointain des rires et des lamentations de la Cour des Miracles, ce royaume oublié de la misère humaine.