Mes chers lecteurs, laissez-moi vous emmener dans les ruelles sombres et parfumées du Paris du Roi-Soleil, un Paris où la splendeur de Versailles n’était qu’un voile cachant des secrets aussi noirs que l’encre dont j’écris ces lignes. Un Paris hanté par l’ombre d’une femme, une figure à la fois repoussante et fascinante : Catherine Monvoisin, plus connue sous le nom de La Voisin. Son nom seul évoque le frisson, le murmure d’une prière étouffée, la crainte d’un destin scellé par un poison subtil et indétectable. Car, mes amis, La Voisin n’était pas une simple voyante, ni une marchande de filtres d’amour. Elle était l’épicentre d’un réseau criminel tentaculaire, une toile d’araignée tissée de mensonges, de superstitions et d’ambitions mortelles, une toile dont les proies étaient les plus grands noms du royaume.

L’Affaire des Poisons, vaste scandale qui éclaboussa la cour de Louis XIV, est bien plus qu’un fait divers sordide. C’est une source inépuisable d’inspiration pour les artistes, un abîme de passions, de complots et de tragédies où le réel dépasse la fiction. Peintres, dramaturges, romanciers, et, plus tard, cinéastes, tous ont puisé dans ce récit trouble et captivant, y trouvant matière à explorer les profondeurs de l’âme humaine, les failles de la société et les limites du pouvoir. Car qui peut prétendre connaître le cœur d’une époque si ce n’est à travers les ombres qu’elle projette ?

Le Théâtre des Ombres : La Voisin, Muse Macabre

Imaginez, mes amis, le théâtre de la cour. Des lustres étincelants, des robes de soie bruissantes, des rires cristallins… et pourtant, sous cette surface brillante, une angoisse sourde. Chaque sourire pouvait cacher une intention perfide, chaque compliment, un désir de vengeance. La Voisin, elle, évoluait dans les coulisses de ce théâtre, connaissant les secrets les plus inavouables, les ambitions les plus dévorantes. Elle était la confidente des âmes damnées, celle qui pouvait leur offrir une solution… à un prix terrible.

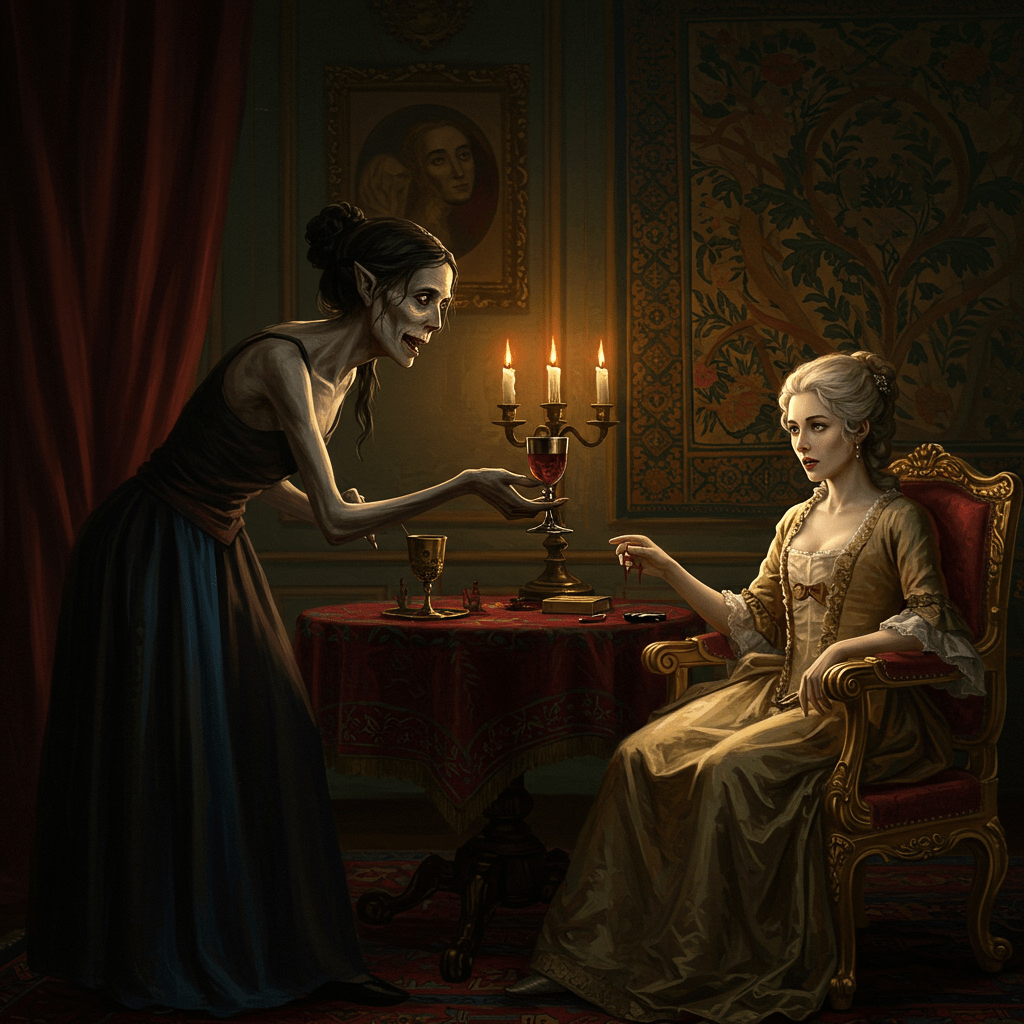

“Madame,” murmurait une jeune marquise, le visage dissimulé sous un voile de dentelle, “mon époux me néglige… Il a une maîtresse… que puis-je faire ?”

La Voisin, les yeux noirs perçants, répondait d’une voix rauque : “Le destin est une rivière capricieuse, ma fille. Parfois, il faut l’aider à trouver son cours… J’ai des herbes… des poudres… qui peuvent ramener un homme à la raison… ou le faire disparaître à jamais.”

Et ainsi, les poisons étaient commandés, les messes noires célébrées, les pactes avec le diable scellés. La Voisin, véritable metteuse en scène de la mort, orchestrant les tragédies avec une froideur glaçante.

La Littérature en Quête de Vérité : Du Roman Historique au Drame Psychologique

Les écrivains, fascinés par cette figure de l’ombre, ont cherché à percer le mystère de La Voisin. Certains, comme Alexandre Dumas, dans ses romans de cape et d’épée, ont romancé l’histoire, privilégiant l’aventure et le suspense. D’autres, plus soucieux de vérité historique, ont exploré les archives, les témoignages, les procès-verbaux, pour reconstituer l’atmosphère de l’époque et comprendre les motivations des protagonistes.

Pensons à Victor Hugo, qui, dans ses drames, aurait pu trouver dans l’Affaire des Poisons une source d’inspiration inépuisable pour dépeindre la corruption du pouvoir et la misère humaine. Imaginez un personnage comme La Voisin, figure monstrueuse mais aussi victime d’une société injuste, capable de susciter à la fois l’horreur et la pitié.

Mais c’est peut-être dans le roman psychologique que l’Affaire des Poisons trouve sa plus belle expression. Un auteur comme Gustave Flaubert, par exemple, aurait pu sonder les âmes tourmentées des empoisonneurs et de leurs victimes, analysant leurs motivations, leurs peurs, leurs remords. Car, au-delà des complots et des meurtres, il y a des êtres humains, pris au piège de leurs passions et de leurs ambitions.

Le Cinéma Face à l’Histoire : Entre Spectacle et Introspection

Le cinéma, art du spectacle par excellence, s’est emparé de l’Affaire des Poisons avec plus ou moins de bonheur. Certains réalisateurs ont privilégié l’aspect spectaculaire, mettant en scène les messes noires, les complots à la cour, les scènes de torture, dans un déluge de costumes somptueux et d’effets spéciaux. D’autres, plus subtils, ont choisi une approche plus intimiste, se concentrant sur les personnages et leurs relations complexes.

Je me souviens d’un film, que je ne nommerai pas pour éviter toute polémique, où La Voisin était dépeinte comme une simple sorcière, une caricature grotesque et sans profondeur. Un tel traitement est une insulte à l’histoire et à l’intelligence du spectateur. Car La Voisin était bien plus qu’une sorcière. Elle était une femme intelligente, manipulatrice, ambitieuse, qui a su tirer profit des failles de son époque.

Un bon film sur l’Affaire des Poisons devrait donc éviter les clichés et les simplifications, et chercher à comprendre les motivations des personnages, à restituer l’atmosphère de l’époque, à explorer les thèmes de la corruption, de la superstition et de la justice. Il devrait nous faire frissonner, certes, mais aussi nous faire réfléchir.

L’Éternel Retour : Pourquoi l’Affaire des Poisons Nous Fascine Encore Aujourd’hui

Pourquoi, mes chers lecteurs, l’Affaire des Poisons continue-t-elle de nous fasciner, près de trois siècles après les faits ? Est-ce le goût du macabre, l’attrait du mystère, ou la fascination pour les personnages hors du commun ? Je crois que c’est un peu de tout cela, mais aussi une autre raison, plus profonde.

L’Affaire des Poisons nous renvoie à nos propres démons, à nos propres peurs, à nos propres ambitions. Elle nous montre que la corruption, la superstition et la violence sont des maux éternels, qui peuvent se cacher sous les apparences les plus brillantes. Elle nous rappelle que le pouvoir peut corrompre, que l’ambition peut aveugler, et que la vérité peut être étouffée.

En explorant les ombres du passé, nous apprenons à mieux comprendre le présent, et peut-être à éviter les erreurs du futur. Car, comme l’a dit un grand philosophe, “ceux qui ne connaissent pas l’histoire sont condamnés à la répéter”.

Ainsi, l’ombre de La Voisin continue de planer sur notre imaginaire, nous rappelant que derrière le faste et la grandeur se cachent souvent des secrets inavouables et des tragédies indicibles. Et tant que les artistes continueront à puiser dans cette source inépuisable, l’Affaire des Poisons restera vivante, nous invitant à explorer les profondeurs de l’âme humaine et les mystères de l’histoire.