Ah, mes chers lecteurs! Laissez-moi vous transporter dans un Paris d’antan, un Paris enveloppé du mystère de ses ruelles pavées, éclairées par le pâle éclat des lanternes à huile. Imaginez les ombres dansantes, les murmures étouffés, et la vigilance constante du Guet Royal, ces sentinelles de la nuit dont le devoir sacré était de veiller sur le sommeil de la capitale. Mais au-delà de leur rôle de protecteurs, ces hommes d’armes se sont également retrouvés immortalisés, non pas dans le bronze froid des statues, mais sur le papier vivant des gravures, capturant à jamais l’essence de leur dévouement et la poésie sombre de leur existence.

Car il ne suffit pas de narrer les faits, de dépeindre les uniformes et les hallebardes. Non! Il faut révéler l’âme qui se cache derrière le devoir, l’angoisse qui étreint les cœurs face à l’obscurité menaçante, et la fierté silencieuse qui les anime lorsqu’ils assurent la sécurité de leurs concitoyens. C’est ce Paris-là, à la fois réel et idéalisé, que nous allons explorer à travers le prisme des artistes qui ont su saisir, avec une finesse inégalée, l’art de la vigilance imprimé à jamais.

Le Pinceau et la Hallebarde: L’Inspiration Nocturne

Nous sommes en l’an de grâce 1750. L’atelier de Monsieur Jean-Baptiste Greuze, rue de la Seine, est plongé dans une pénombre studieuse. Le maître, célèbre pour ses scènes moralisatrices et ses portraits touchants, est cependant aujourd’hui aux prises avec un sujet bien différent. Devant lui, une toile ébauchée révèle les contours d’un guet royal, non pas dans la posture héroïque que l’on pourrait attendre, mais dans un moment de vulnérabilité humaine. Un jeune homme, à peine sorti de l’adolescence, se tient adossé à un mur, son visage fatigué éclairé par la faible lueur d’une lanterne. Sa hallebarde, lourde et imposante, repose à ses côtés, témoignant du poids de sa responsabilité.

“Alors, mon garçon,” s’exclame Greuze, sa voix résonnant dans l’atelier silencieux, “ressentez-vous le poids de la couronne sur vos épaules? Le fardeau de la sécurité de tout un royaume?”

Le jeune homme, nommé Antoine, est le fils d’un ami de Greuze. Il a rejoint le Guet Royal par nécessité, et son regard trahit une fatigue bien au-delà de son âge. “Maître Greuze,” répond-il avec une politesse forcée, “je ressens surtout le froid et la faim. La couronne, elle, se soucie peu de mes pieds gelés.”

Greuze sourit, comprenant l’amertume du jeune homme. C’est précisément cette humanité qu’il cherche à capturer. “Ne vous méprenez pas, Antoine. Votre service, même humble, est essentiel. Et c’est cette essence que je veux immortaliser. Non pas le héros idéalisé, mais le gardien fatigué, celui qui veille pendant que les autres dorment.”

La gravure qui naîtra de cette rencontre, intitulée “Le Guet Fatigué”, deviendra un symbole de la vigilance discrète et du sacrifice silencieux. Elle sera largement diffusée, rappelant à tous que derrière l’uniforme et le devoir se cachent des hommes et des femmes de chair et d’os, animés par la même fragilité et la même aspiration à la reconnaissance.

L’Encre et le Crime: Une Chronique Imprimée

Avance rapide de quelques décennies. Nous voici en 1788, à l’aube de la Révolution Française. L’atelier de Jacques-Louis David, maître du néoclassicisme et futur peintre de la Révolution, bouillonne d’activité. Cependant, au lieu de scènes héroïques et de figures antiques, David est absorbé par un projet plus sombre et plus immédiat : la création d’une série de gravures documentant les crimes et les délits commis dans les rues de Paris. Ces gravures, destinées à être largement diffusées, visent à sensibiliser le public à la nécessité d’une réforme de la justice et d’un renforcement du Guet Royal.

Un matin, David reçoit la visite d’un lieutenant du Guet Royal, un homme austère et taciturne nommé Dubois. “Monsieur David,” dit Dubois, sa voix grave résonnant dans l’atelier, “j’ai appris votre projet. Je dois vous avouer que je suis partagé. D’un côté, je comprends votre désir de dénoncer les injustices. De l’autre, je crains que vos gravures ne contribuent qu’à alimenter la peur et le désordre.”

David, connu pour son tempérament passionné, répond avec véhémence : “Monsieur Dubois, la peur et le désordre existent déjà! Je ne fais que les révéler au grand jour. Le Guet Royal, malgré ses efforts, est débordé. Il faut que le peuple prenne conscience de la gravité de la situation. Il faut que la justice soit rendue, et que les coupables soient punis!”

Dubois soupire. “Je comprends votre point de vue, Monsieur David. Mais croyez-moi, la tâche est plus complexe qu’il n’y paraît. Le Guet Royal est confronté à des défis immenses : la corruption, le manque de moyens, et surtout, l’indifférence de certains. Vos gravures, si elles sont trop sensationnalistes, risquent de discréditer notre travail et de semer la panique.”

Malgré les réserves de Dubois, David poursuit son projet avec détermination. Ses gravures, d’une précision clinique et d’un réalisme saisissant, dépeignent des scènes de violence, de vol et de misère. Elles montrent des guets royaux impuissants face à la criminalité galopante, des victimes abandonnées à leur sort, et des criminels défiant ouvertement l’autorité. Ces images choquantes, largement diffusées, contribueront à alimenter le mécontentement populaire et à précipiter la Révolution. Elles témoignent également, de manière paradoxale, de l’importance cruciale du Guet Royal, même dans son impuissance apparente.

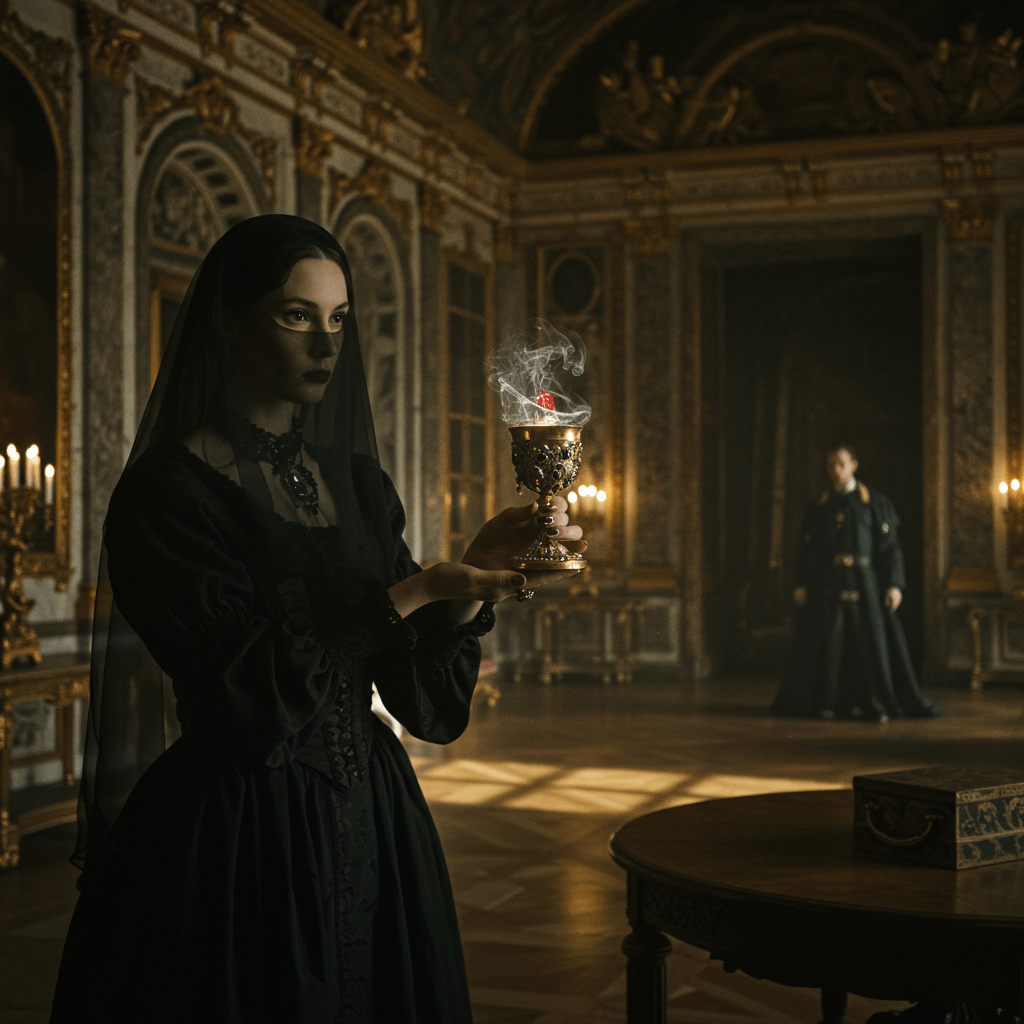

L’Ombre et la Lumière: Le Mystère des Nuits Parisiennes

Le siècle avance, et avec lui, les techniques de gravure se perfectionnent. Nous sommes désormais en plein romantisme, et les artistes sont fascinés par le mystère et la beauté des nuits parisiennes. Eugène Delacroix, maître de la couleur et de l’émotion, s’intéresse particulièrement au rôle du Guet Royal dans cet univers nocturne. Il voit en eux, non pas seulement des gardiens de l’ordre, mais des figures romantiques, des sentinelles solitaires veillant sur le sommeil d’une ville immense et complexe.

Delacroix se lie d’amitié avec un vieux sergent du Guet Royal, un homme buriné par le temps et les épreuves, nommé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui raconte des histoires fascinantes sur les nuits parisiennes, sur les rencontres étranges et les événements inexplicables auxquels il a été témoin. Delacroix est captivé par ces récits, et il décide de les immortaliser dans une série de gravures intitulée “Les Veilles Nocturnes”.

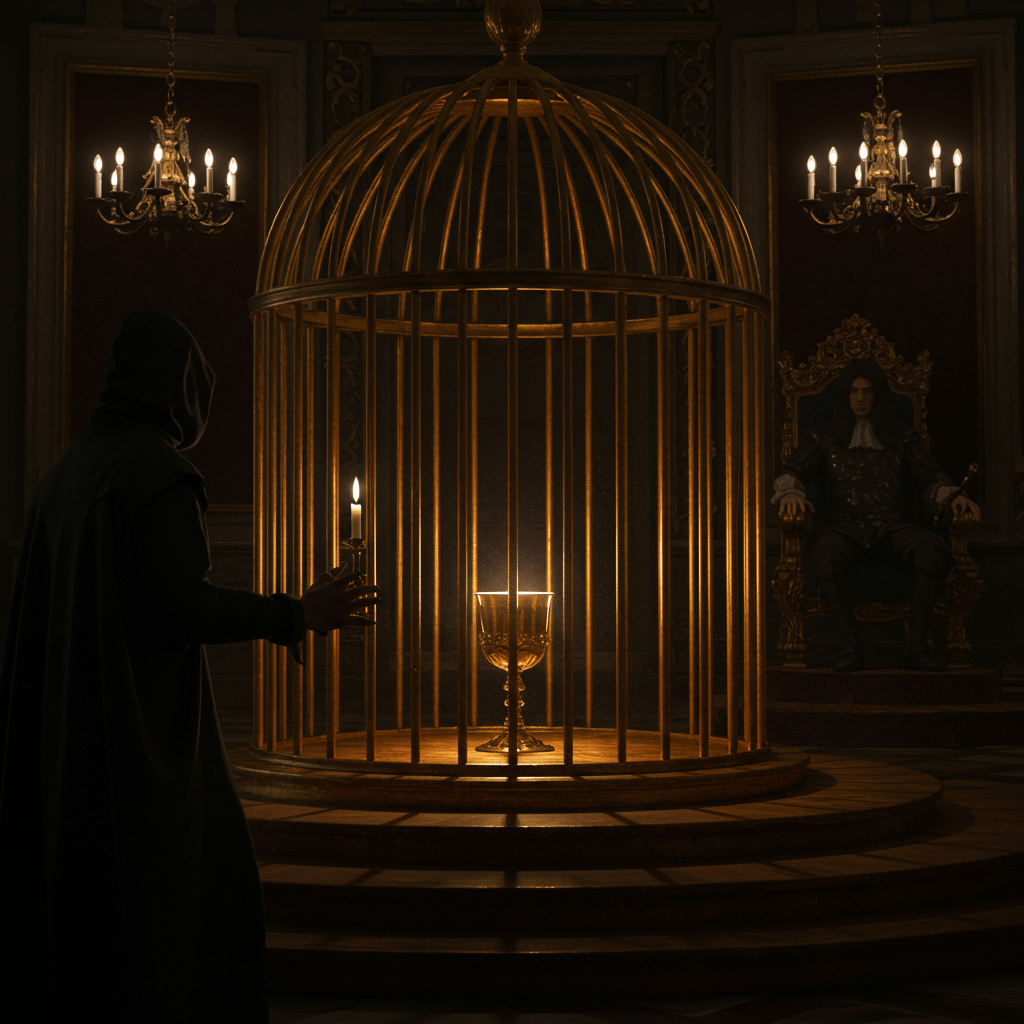

Ces gravures, d’une esthétique sombre et dramatique, dépeignent des scènes nocturnes où le Guet Royal est présent, non pas comme acteur principal, mais comme témoin silencieux. On les voit patrouiller dans des ruelles obscures, éclairés par la faible lueur des lanternes, observant des scènes de crime, des rendez-vous secrets, et des événements surnaturels. L’atmosphère est lourde de mystère et de tension, et le spectateur est invité à imaginer les histoires qui se cachent derrière ces images énigmatiques.

L’une des gravures les plus célèbres de la série représente un guet royal observant un groupe de personnes se livrant à une séance de spiritisme dans un cimetière désaffecté. La scène est éclairée par la lueur blafarde de la lune, et les visages des participants sont déformés par l’angoisse et l’excitation. Le guet royal, caché dans l’ombre, observe la scène avec une curiosité mêlée de crainte. On ne sait pas s’ils vont intervenir ou s’ils vont simplement laisser les choses suivre leur cours. C’est cette ambivalence, cette incertitude, qui rend la gravure si fascinante.

L’Âge de la Machine: La Vigilance Dépassée?

Le XIXe siècle avance à pas de géant. L’industrialisation transforme Paris, et le Guet Royal, institution séculaire, semble de plus en plus anachronique. L’arrivée de l’éclairage au gaz, puis de l’électricité, révolutionne la nuit parisienne, rendant les rues plus sûres et moins mystérieuses. La création de la police moderne, plus efficace et plus organisée, relègue le Guet Royal à un rôle secondaire.

Pourtant, même à l’âge de la machine, les artistes continuent de s’intéresser au Guet Royal. Ils le voient comme un symbole d’un passé révolu, d’une époque où la vigilance était une affaire d’hommes et de femmes courageux, prêts à risquer leur vie pour protéger leurs concitoyens. Les gravures de cette époque témoignent d’une certaine nostalgie, d’un regret de voir disparaître une institution qui a fait partie intégrante de l’histoire de Paris pendant des siècles.

Un jeune graveur, nommé Henri Rivière, réalise une série de gravures représentant des scènes de la vie quotidienne du Guet Royal, non pas dans un style romantique et dramatique, mais dans un style réaliste et documentaire. Il montre les guets royaux patrouillant dans les rues, montant la garde devant les bâtiments publics, et interagissant avec la population. Ses gravures, d’une grande précision et d’un réalisme saisissant, témoignent d’une volonté de préserver la mémoire du Guet Royal avant qu’il ne disparaisse complètement.

L’une des gravures les plus touchantes de Rivière représente un vieux guet royal, assis sur un banc public, observant avec tristesse le passage d’un tramway électrique. Son visage est marqué par le temps et les épreuves, et son regard trahit une profonde mélancolie. Il semble conscient que son époque est révolue, et qu’il est voué à disparaître avec elle. Cette image, simple et poignante, résume à elle seule la fin d’une époque et le début d’une nouvelle.

Le Guet Royal finit par être dissous au milieu du XIXe siècle, remplacé par une police moderne et plus efficace. Mais son souvenir perdure, non seulement dans les archives et les livres d’histoire, mais aussi dans les gravures qui ont immortalisé son rôle et son sacrifice. Ces images, témoins d’un passé révolu, nous rappellent que la vigilance et le dévouement sont des valeurs éternelles, qui transcendent les époques et les institutions.

L’Écho du Passé: Un Héritage Imprimé

Ainsi, mes chers lecteurs, s’achève notre voyage à travers le temps et l’art, à la découverte du Guet Royal à travers le prisme des graveurs. Ces artistes, qu’ils soient romantiques, réalistes ou engagés, ont su saisir l’essence de la vigilance, la poésie de la nuit parisienne, et le sacrifice silencieux de ces hommes et de ces femmes qui ont veillé sur le sommeil de la capitale. Leurs gravures, témoins d’un passé révolu, continuent de nous émouvoir et de nous inspirer, nous rappelant que la sécurité et la liberté ne sont jamais acquises, et qu’elles nécessitent un engagement constant et une vigilance de tous les instants.

Et peut-être, la prochaine fois que vous vous promènerez dans les rues de Paris, la nuit tombée, vous penserez à ces guets royaux oubliés, à ces sentinelles de l’ombre, et vous entendrez, dans le murmure du vent, l’écho de leur vigilance imprimée à jamais.