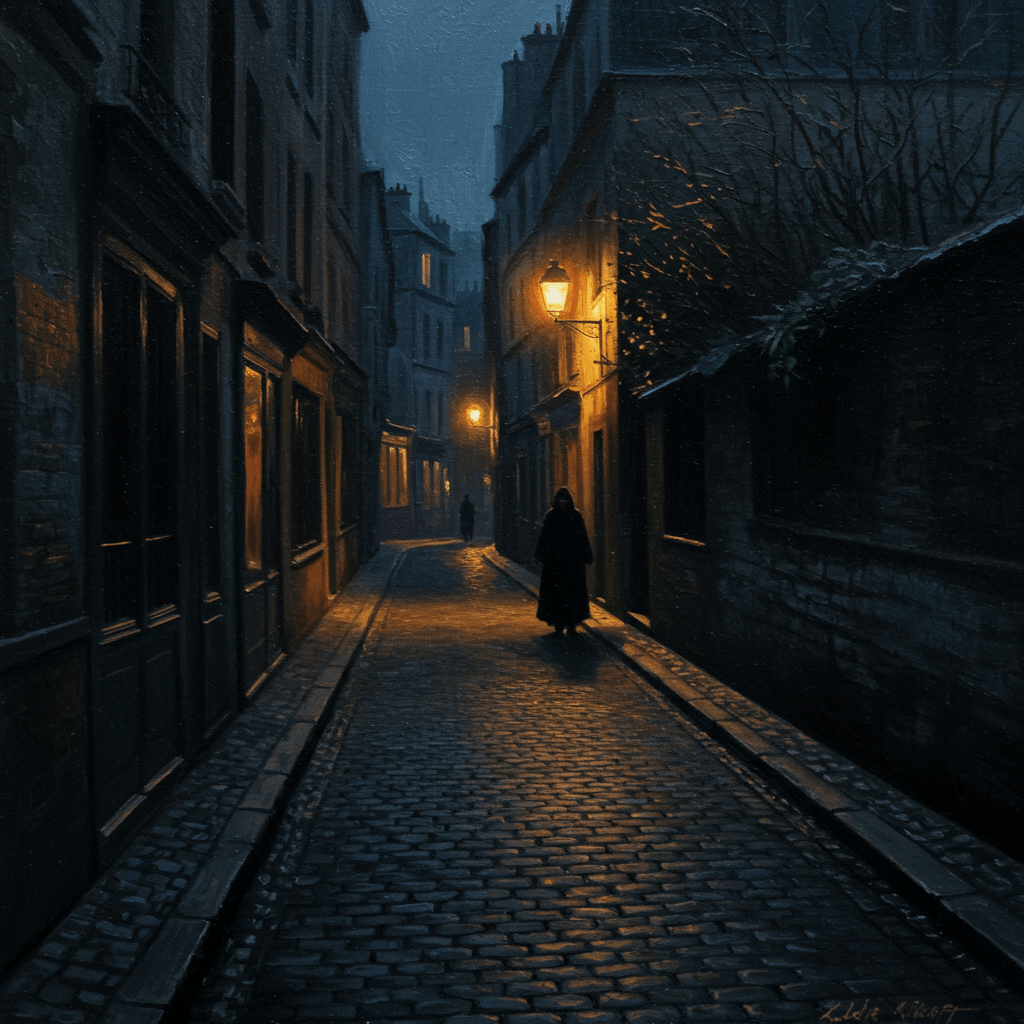

Paris, 1788. Une brume épaisse, lourde de secrets et de menaces, enveloppait la ville Lumière. Sous le faste apparent de la cour de Versailles, une autre réalité, sombre et violente, se déployait dans les ruelles obscures et les bas-fonds malfamés. Des murmures inquiets parcouraient les salons, des regards craintifs se croisaient dans les rues. Avant même que la Révolution ne surgisse comme une tempête, une autre forme de terreur régnait, une terreur sourde et insidieuse, celle des criminels qui semaient la panique et la désolation dans le cœur même du royaume.

Le peuple, accablé par la misère et l’injustice, assistait impuissant à la montée de la criminalité. Les voleurs, audacieux et organisés, opéraient en bandes, pillant les maisons des riches et des pauvres, laissant derrière eux une traînée de désespoir. Les assassins, quant à eux, se cachaient dans l’ombre, leurs crimes souvent impunis, alimentant les rumeurs et les légendes macabres qui hantaient les nuits parisiennes. La justice, lente et corrompue, semblait incapable de faire face à cette vague de violence qui rongeait les entrailles de la société française.

La Nuit des Voleurs

Les ruelles sinueuses du Marais, labyrinthe inextricable où les ombres dansaient avec une liberté inquiétante, étaient le théâtre privilégié des agissements des voleurs. Ces bandits, habiles et rusés, connaissaient la ville comme leur poche. Ils se déplaçaient avec une agilité surprenante, glissant entre les maisons, escaladant les murs, disparaissant dans les ruelles les plus sombres. Leur organisation était remarquable, un réseau complexe de complices et d’informateurs leur assurant une impunité quasi totale. Ils étaient les maîtres des ténèbres, leurs actions enveloppées d’un voile de mystère qui fascinait et terrifiait à la fois.

Leur audace était légendaire. Ils n’hésitaient pas à s’attaquer aux maisons les plus riches et les plus gardées, utilisant des techniques sophistiquées pour déjouer les systèmes de sécurité les plus élaborés. Les serruriers les plus expérimentés ne pouvaient rivaliser avec leur habileté, leurs outils et leur connaissance des mécanismes les plus complexes. Ils étaient les fantômes de la nuit, laissant derrière eux un sentiment de vulnérabilité et de peur qui hantait les habitants de Paris.

Les Assassins des Ruelles Obscures

Si les voleurs opéraient souvent en bande, les assassins, eux, privilégiaient la solitude et la discrétion. Leurs crimes étaient généralement perpétrés dans les ruelles sombres et mal éclairées, loin des regards indiscrets. Leurs victimes étaient choisies avec soin, souvent des personnes isolées ou vulnérables, dont la disparition ne serait pas immédiatement remarquée. Leur méthode était aussi variée que leur personnalité, allant du simple coup de poignard à des mises en scène macabres, conçues pour semer la terreur et la confusion.

Leur présence se faisait sentir par une atmosphère pesante, un sentiment d’insécurité qui s’insinuait dans l’esprit des Parisiens. Les murmures et les rumeurs se répandaient comme une traînée de poudre, alimentant les peurs et les fantasmes. Les légendes macabres, relatant les crimes les plus horribles, étaient transmises de génération en génération, contribuant à créer un climat de terreur palpable.

L’Impuissance de la Justice

Face à la montée de la criminalité, la justice royale semblait démunie. Corrompue et inefficace, elle était incapable de faire face à l’ampleur du problème. Les procès étaient longs et fastidieux, les peines souvent clémentes, permettant aux criminels de récidiver impunément. La police, sous-équipée et mal organisée, peinait à lutter contre des réseaux criminels bien établis et extrêmement puissants. L’absence de coordination entre les différentes instances judiciaires aggravait encore la situation, créant un climat d’impunité qui encourageait les crimes.

Les témoignages étaient souvent contradictoires, les preuves difficiles à rassembler. Les victimes, souvent terrorisées, hésitaient à témoigner, craignant les représailles des criminels. Les juges, souvent corrompus, se laissaient influencer par les pressions politiques ou les pots-de-vin, rendant les condamnations extrêmement rares. La justice, censée protéger les citoyens, se révélait impuissante face à la vague de violence qui déferlait sur Paris.

Les Prémices de la Révolution

La répression des crimes et délits, ou plutôt son absence, contribua à alimenter le mécontentement populaire. Le peuple, témoin impuissant de l’injustice et de l’inefficacité de la justice royale, voyait en la montée de la criminalité un symptôme de la profonde crise qui rongeait le royaume. La perception d’un État incapable de protéger ses citoyens renforça le sentiment d’injustice et d’oppression, contribuant à l’embrasement révolutionnaire qui allait bientôt éclater.

La terreur des voleurs et des assassins, si présente dans les ruelles obscures de Paris, préfigurait la terreur révolutionnaire, une terreur plus grande et plus terrible, mais qui partageait la même racine : l’injustice, la misère et l’incapacité du pouvoir à protéger son peuple. L’ombre de ces criminels, de leur règne de terreur avant la Révolution, planait sur la France, annonçant des jours sombres et sanglants.

La Lueur d’Espoir

Malgré la noirceur du tableau, quelques lueurs d’espoir subsistaient. Quelques fonctionnaires intègres, quelques policiers courageux, luttaient contre l’injustice et la criminalité avec acharnement. Leur action, souvent discrète et isolée, témoignait d’une volonté de résistance face au chaos ambiant. Leur combat, même s’il restait modeste face à l’ampleur du problème, contribua à maintenir une flamme d’espoir dans les cœurs des Parisiens, annonçant une nouvelle ère, une ère où la justice et la sécurité triompheraient enfin de la violence et de la terreur.