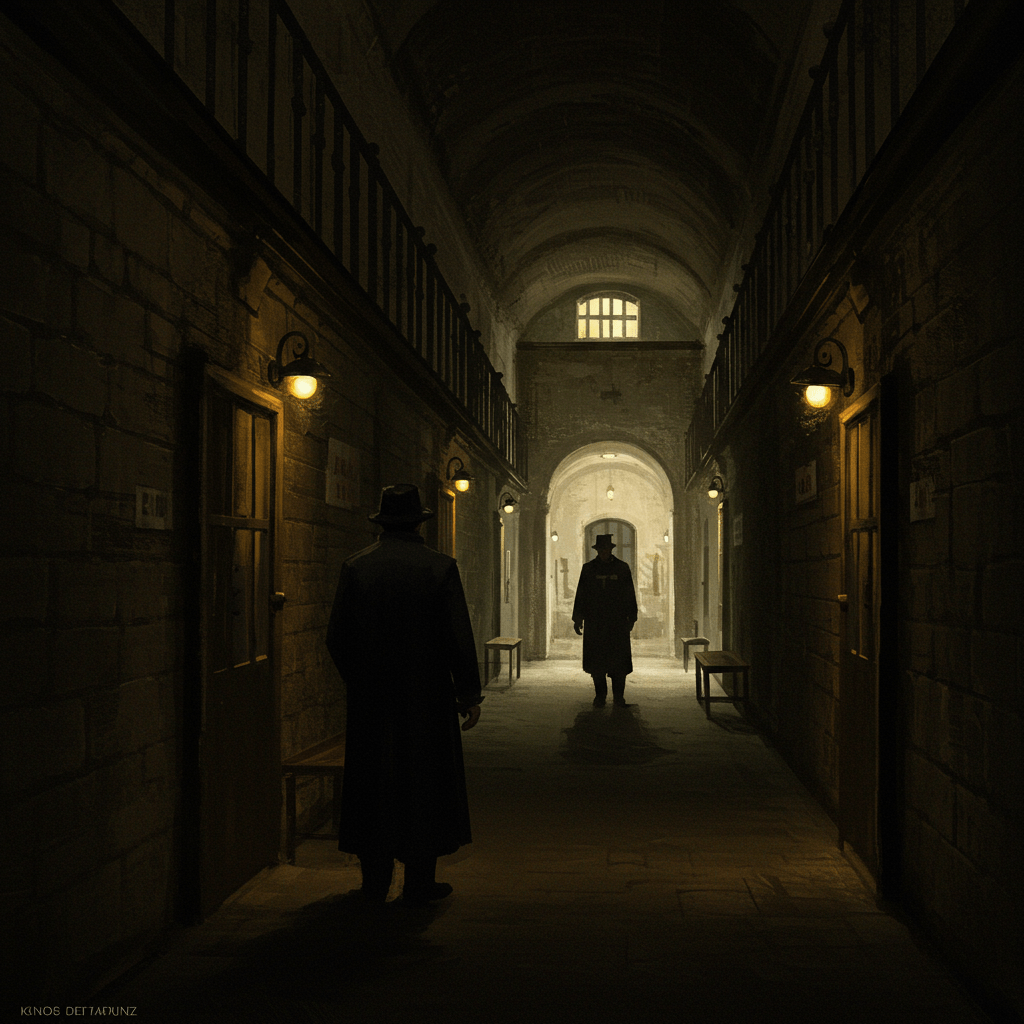

L’année est 1832. Un brouillard épais, à la fois froid et humide, enveloppe les murs de pierre imposants du bagne de Toulon. Le vent, sifflotant à travers les barreaux rouillés, transporte les lamentations des condamnés, un chœur lugubre qui résonne dans la nuit. Des silhouettes fantomatiques, enveloppées dans des couvertures usées, se pressent les unes contre les autres, cherchant une parcelle de chaleur contre la dureté implacable de la pierre. Ici, l’espoir est un luxe inaccessible, une chimère aussi impalpable que la fumée qui s’échappe des cheminées, portant avec elle les effluves âcres de la misère et de la désolation. Dans cet enfer terrestre, cependant, un homme, Jean Valjean, porte en lui l’étincelle de la rédemption.

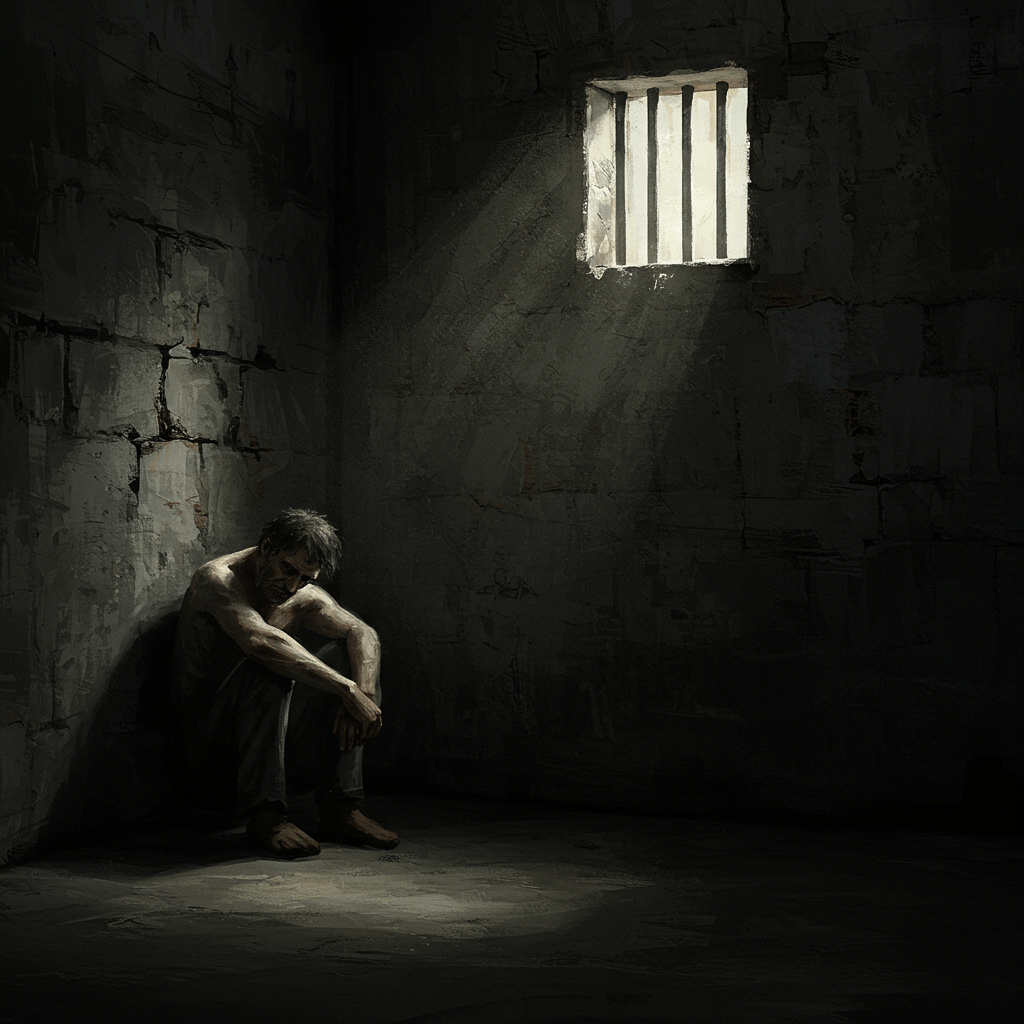

Son crime, un vol de pain pour nourrir sa famille affamée, le condamne à une peine de dix-neuf ans. Dix-neuf ans passés à ramer, à subir les coups et les humiliations, à se battre pour survivre dans cet abîme de désespoir. Il est marqué, brisé, mais pas vaincu. Dans le fond de son cœur, une flamme vacille, une flamme ténue mais persistante, alimentée par le souvenir de sa sœur, de ses nièces, et d’une promesse de vie meilleure, longtemps oubliée mais jamais totalement éteinte.

La Marque du Bagne

Les années passent, inexorablement. Jean Valjean, à force de travail acharné et d’une volonté de fer, s’élève au-dessus de la masse des condamnés. Il apprend à lire et à écrire, se découvrant une soif de savoir insoupçonnée. Il observe, il analyse, il comprend les rouages de ce système impitoyable, en reconnaissant la dignité humaine même chez les plus déchus. Mais la marque du bagne est indélébile. À sa libération, il est un homme différent, mais toujours suspecté, toujours rejeté, toujours confronté au regard méprisant et à la peur des hommes libres.

L’Épreuve de la Société

La société, cette entité qu’il a tant aspiré à rejoindre, se révèle aussi impitoyable que le bagne. Chaque porte lui claque au nez, chaque main se replie sur elle-même au contact de la sienne. On le voit, on le juge, on le condamne sans même lui laisser le temps de parler, de s’expliquer, de montrer la transformation intérieure qui l’a peu à peu métamorphosé. Le poids de son passé le poursuit sans relâche, l’étouffe, le menace de le replonger dans les ténèbres. Il est un paria, banni de la société pour un crime qu’il n’a jamais cessé de regretter.

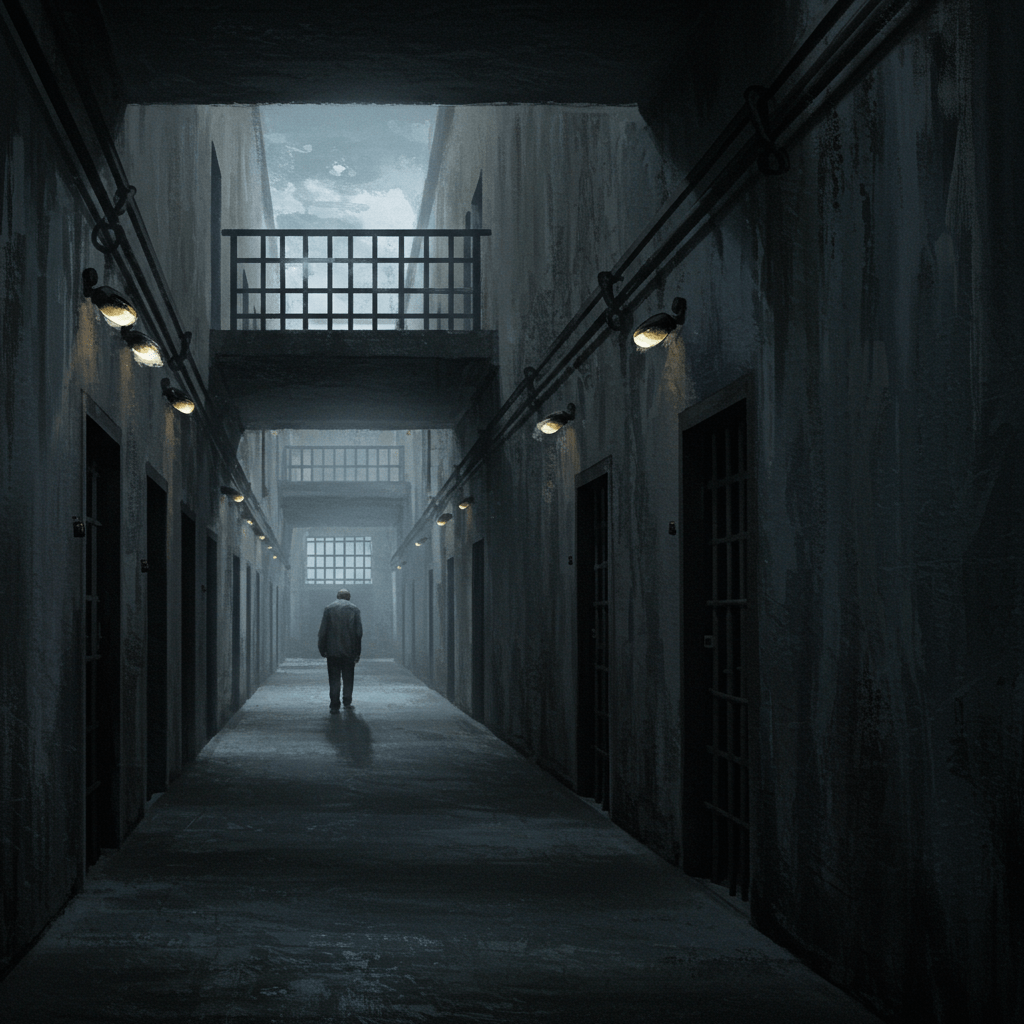

La Lumière de l’Espérance

Alors qu’il est au bord du désespoir, une rencontre inattendue va tout changer. Un évêque, homme de compassion et de foi inébranlable, lui offre non seulement un abri, mais surtout une seconde chance. Ce geste extraordinaire, cet acte de foi absolue, va réveiller en Jean Valjean la flamme de l’espérance, longtemps étouffée sous les cendres du désespoir. Il comprend alors que la rédemption n’est pas une simple absolution, mais un chemin long et ardu, semé d’épreuves et de combats intérieurs.

Une Vie Reconstruite

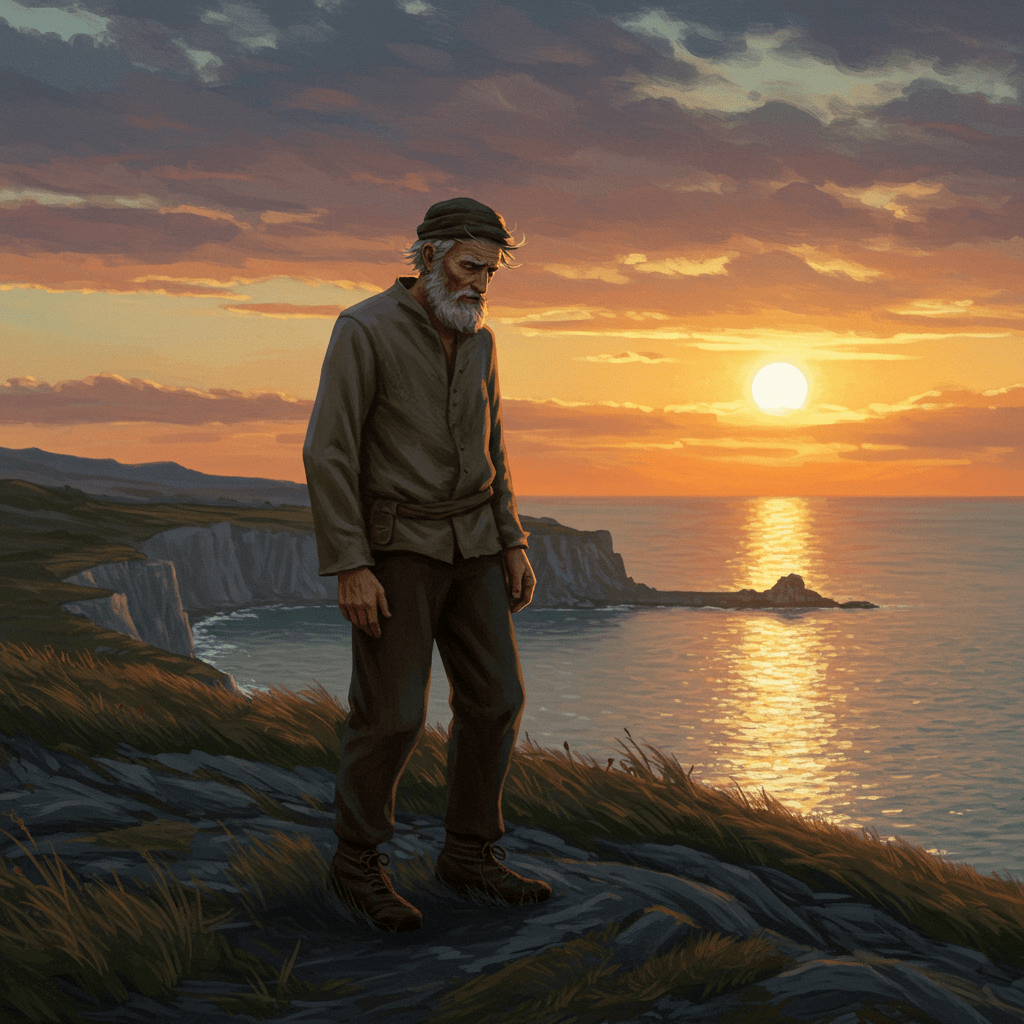

Jean Valjean décide de se reconstruire, de devenir un homme digne de la confiance qui lui a été accordée. Il adopte une nouvelle identité, crée une nouvelle vie, se dévoue aux autres, et travaille sans relâche pour les aider. Il devient un homme juste, généreux, et respectable. La société, qui l’avait autrefois rejeté, découvre avec étonnement et admiration l’homme qu’il est devenu, cette force de résilience qui a surmonté l’enfer du bagne et les préjugés de la société. Il trouve l’amour, l’amitié, et une place dans une communauté qui l’accepte enfin pour ce qu’il est, un homme qui a su se surpasser et transcender son passé.

Au crépuscule de sa vie, Jean Valjean repose paisiblement, le cœur rempli d’une sérénité profonde. Il a vaincu le bagne, non seulement physiquement mais surtout moralement. Sa rédemption est complète. Son histoire, un témoignage poignant de la force de l’esprit humain, de la puissance de la résilience, et de la possibilité d’une seconde chance, même dans les conditions les plus désespérées.