Paris, 1848. Un vent de révolte soufflait sur les pavés, un vent glacial qui pénétrait jusqu’aux os et glaçait le cœur même du roi. Les barricades, dressées comme des dents acérées contre le ciel gris, témoignaient d’une colère populaire qui gronde depuis des mois, une colère nourrie par la misère, l’injustice, et un sentiment d’oppression suffocant. Les ateliers, habituellement bruissants d’activité, tombaient dans un silence lourd et pesant, troublé seulement par le murmure des conspirations et le cliquetis sourd des armes cachées sous les blouses des ouvriers.

Le peuple, affamé et las des promesses non tenues, se soulevait. Des cris de révolte jaillissaient des ruelles sombres, se répandant comme une traînée de poudre dans les quartiers populaires. Ce n’était plus une simple grève, non, c’était une insurrection, une tempête humaine prête à engloutir le fragile édifice du pouvoir royal. Le contrôle, jadis si ferme, s’effritait, laissant place à la peur et à l’incertitude.

La Flamme de la Dissidence

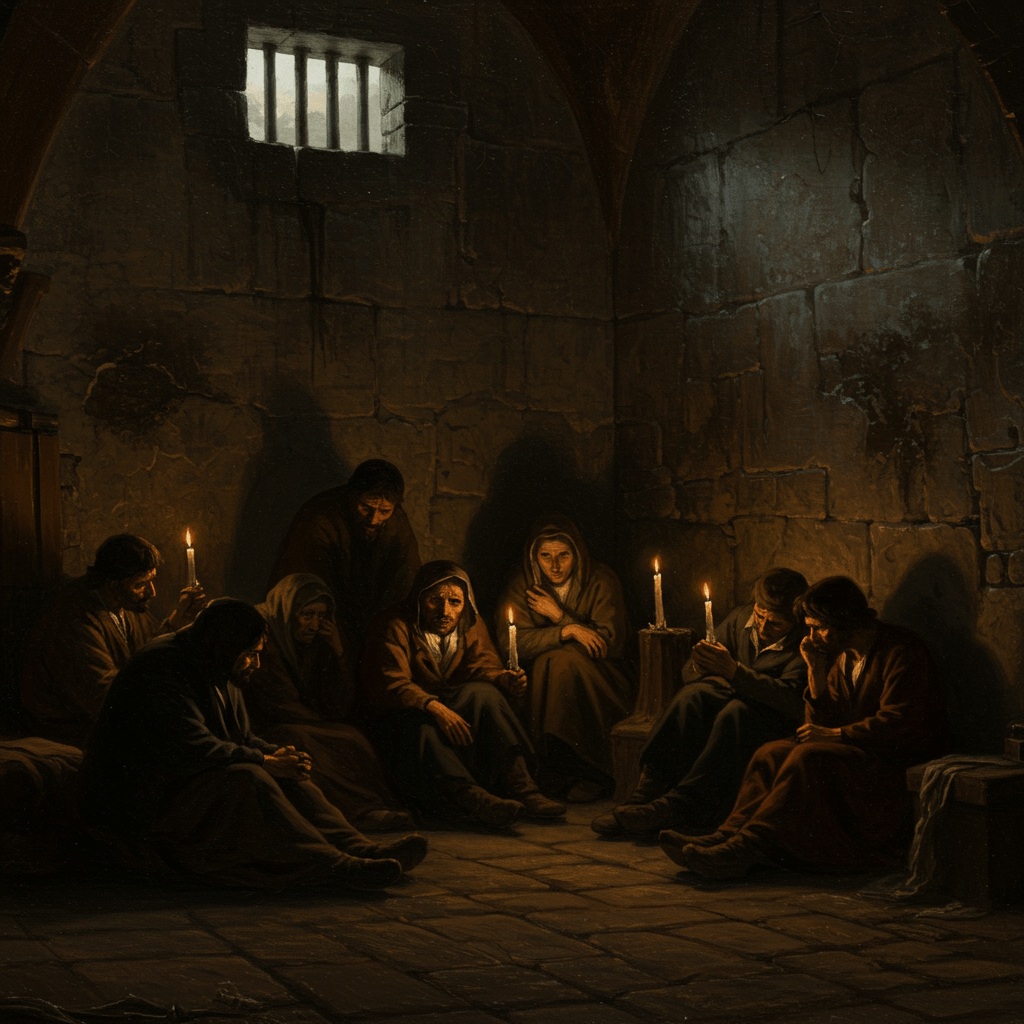

Les premières étincelles de cette révolution avaient jailli des faubourgs, de ces quartiers oubliés où la pauvreté régnait en maître. Les ouvriers, exploités sans relâche, avaient vu leurs conditions de travail se dégrader, leurs salaires fondre comme neige au soleil. Leur patience, longtemps mise à l’épreuve, avait finalement atteint ses limites. Les manifestations, d’abord timides, étaient devenues de plus en plus audacieuses, de plus en plus nombreuses. Des milliers d’hommes et de femmes, unis par le désespoir et l’espoir d’un avenir meilleur, marchaient sur Paris, brandissant leurs revendications comme des étendards.

Les autorités, aveuglées par leur arrogance et leur confiance en leur pouvoir, avaient sous-estimé la force de cette vague populaire. Les tentatives de répression, loin de calmer les esprits, n’avaient fait qu’attiser la flamme de la révolte. Chaque coup de matraque, chaque arrestation, ne servait qu’à galvaniser la foule, à renforcer sa détermination.

Le Murmure des Barricades

Les barricades, construites avec la rage du désespoir et la détermination de la survie, étaient devenues des symboles de résistance. Des tas de pierres, de pavés, de meubles brisés, s’érigeaient comme des remparts contre la force brute de l’armée royale. Derrière ces fortifications improvisées, des hommes et des femmes, armés de courage et de quelques armes rudimentaires, se préparaient à affronter la puissance de l’État.

La lutte était inégale, mais la détermination des insurgés était sans faille. Ils combattaient pour leur dignité, pour leurs droits, pour un monde meilleur. Chaque barricade était un témoignage de leur courage, une preuve de leur volonté de changer le cours de l’histoire. Le murmure des barricades, le bruit des combats, s’élevait au-dessus du vacarme de la ville, un son qui résonnait dans les cœurs et les esprits.

La Faille dans la Couronne

Le roi, assis sur son trône, observa la tempête se déchaîner autour de lui. Son pouvoir, autrefois inébranlable, semblait se fissurer, s’effondrer sous le poids de la colère populaire. Les rapports des espions, chargés de surveiller les mouvements de la foule, peignaient un tableau sombre et inquiétant. La révolte gagnait du terrain, s’étendant comme une tache d’encre sur la carte du royaume.

Les conseillers du roi, pris de panique, proposèrent des solutions hâtives, des mesures de répression brutale. Mais le souverain, hésitant, ne savait plus où se tourner. Il avait perdu le contrôle de la situation, le contrôle de son peuple. La faille dans la couronne était béante, laissant apparaître la fragilité du pouvoir absolu.

Le Crépuscule d’un Règne

Les jours qui suivirent furent marqués par des combats acharnés, des scènes de violence et de chaos. Le bruit des canons se mêlait aux cris des insurgés, créant une symphonie infernale qui résonnait dans toute la ville. Le contrôle royal, déjà fragilisé, s’effondra complètement.

Le roi, vaincu et désemparé, dut céder aux revendications du peuple. Son règne, jadis glorieux, touchait à sa fin, emporté par la vague de la révolution. L’échec du contrôle royal avait ouvert la voie à une nouvelle ère, une ère d’incertitude, mais aussi d’espoir. L’histoire de France venait de prendre un tournant décisif.