Paris, 1878. La Belle Époque se pare de ses plus beaux atours, étincelant de lumière et de promesses. Mais sous le vernis doré d’une ville en pleine effervescence, une ombre tenace se faufile, un murmure inquiétant qui court les ruelles sombres et les salons feutrés : le marché noir des poisons. Un commerce clandestin où la mort se vend au gramme, où les apothicaires de l’ombre, tels des vautours dissimulés, profitent des passions humaines et des vengeances secrètes. L’air est lourd du parfum capiteux des lilas, mais aussi de l’odeur âcre et persistante de l’arsenic, l’ingrédient fatal prisé par les âmes désespérées ou les cœurs perfides.

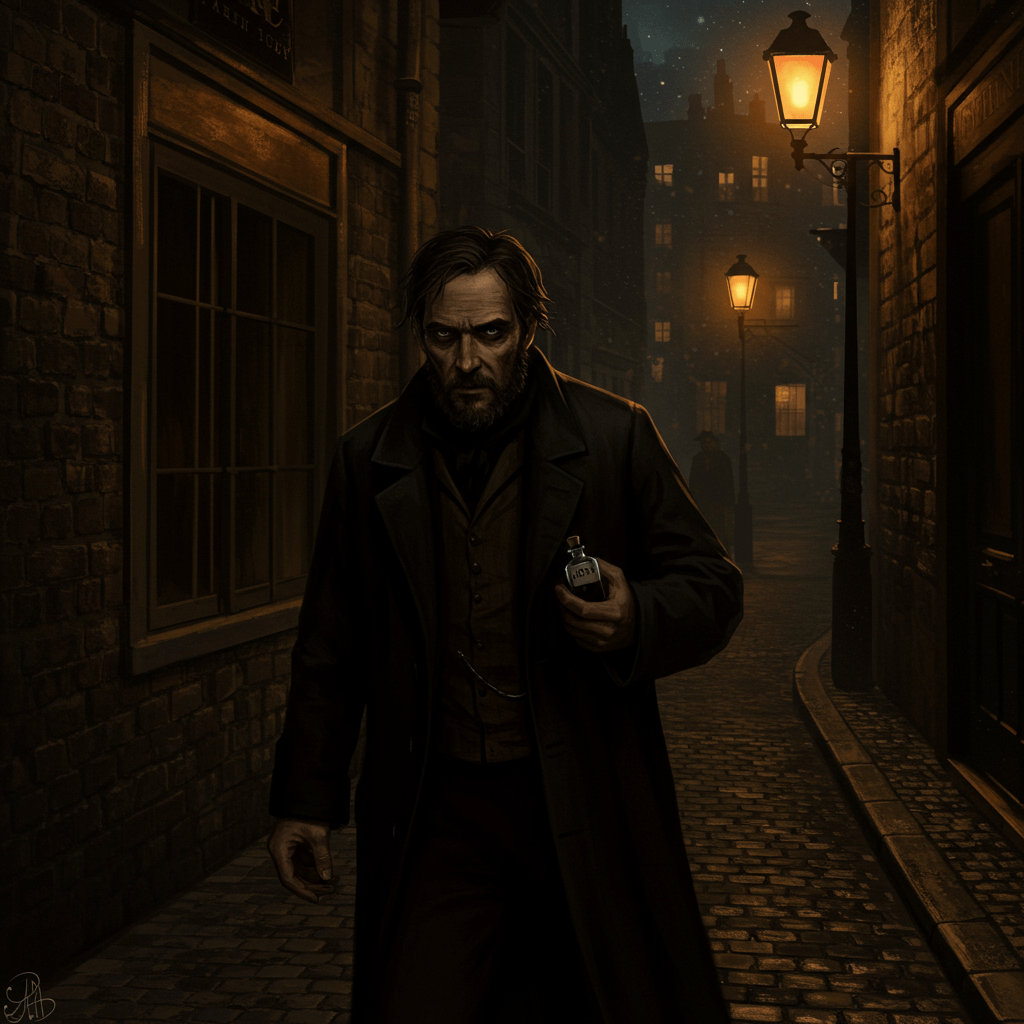

Dans le dédale des ruelles du quartier du Marais, là où l’opulence côtoie la misère la plus crasse, un homme se faufile, son visage dissimulé sous le large bord d’un chapeau. Il se nomme Étienne, et il est l’un des maillons essentiels de cette chaîne infernale, un intermédiaire discret entre les fournisseurs et les clients, un messager de mort dont le silence est d’or et la discrétion, une question de survie. Ce soir, il doit livrer une fiole précieuse, un élixir mortel destiné à éteindre une vie, à briser un amour, à assouvir une haine tenace. La nuit parisienne, enveloppante et mystérieuse, est son complice, son refuge, et le témoin silencieux de ses transactions macabres.

La Source Impure : Les Secrets de l’Apothicaire

L’antre de Monsieur Dubois, l’apothicaire, se trouvait non loin de la place de la Bastille, dans une boutique en apparence respectable, un lieu où les bourgeois venaient chercher des remèdes pour leurs maux imaginaires et leurs véritables affections. Mais derrière le comptoir en acajou verni, dans l’arrière-boutique plongée dans une pénombre inquiétante, se cachait un laboratoire secret, un sanctuaire dédié à la fabrication de poisons mortels. Monsieur Dubois, un homme au visage émacié et au regard perçant, était un chimiste de génie, capable de distiller la mort à partir des substances les plus anodines. Il sélectionnait avec soin ses ingrédients, herbes vénéneuses cueillies dans les recoins les plus sombres du Bois de Boulogne, métaux lourds importés clandestinement d’Allemagne, et venins exotiques rapportés par des marins peu scrupuleux.

Étienne le retrouva penché sur un alambic, le visage illuminé par la flamme vacillante d’un bec Bunsen. L’air était saturé d’odeurs chimiques, un mélange écœurant de soufre, d’ammoniac et d’essence d’amandes amères. “Alors, Étienne, mon fidèle coursier, as-tu des commandes pour moi ce soir ?”, demanda Dubois d’une voix rauque, sans lever les yeux de son travail. Étienne, mal à l’aise dans cette atmosphère pesante, répondit d’un ton mesuré : “Oui, Monsieur Dubois. Une dame de la haute société souhaite acquérir une dose d’arsenic, suffisamment puissante pour… disons, régler un différend familial.” Dubois sourit, un rictus sinistre qui dévoilait des dents jaunies. “Ah, les affaires de cœur… ou plutôt, les affaires de vengeance. L’arsenic, toujours aussi populaire. C’est un classique, n’est-ce pas ? Discret, efficace… et difficile à détecter, si l’on sait l’administrer avec précaution.” Il se tourna vers une étagère remplie de fioles étiquetées avec des noms énigmatiques : “Aqua Tofana”, “Poudre de Succession”, “Larmes de Lucrèce”. Autant de promesses de mort, emprisonnées dans des flacons de verre.

Le Réseau Invisible : Les Intermédiaires de la Mort

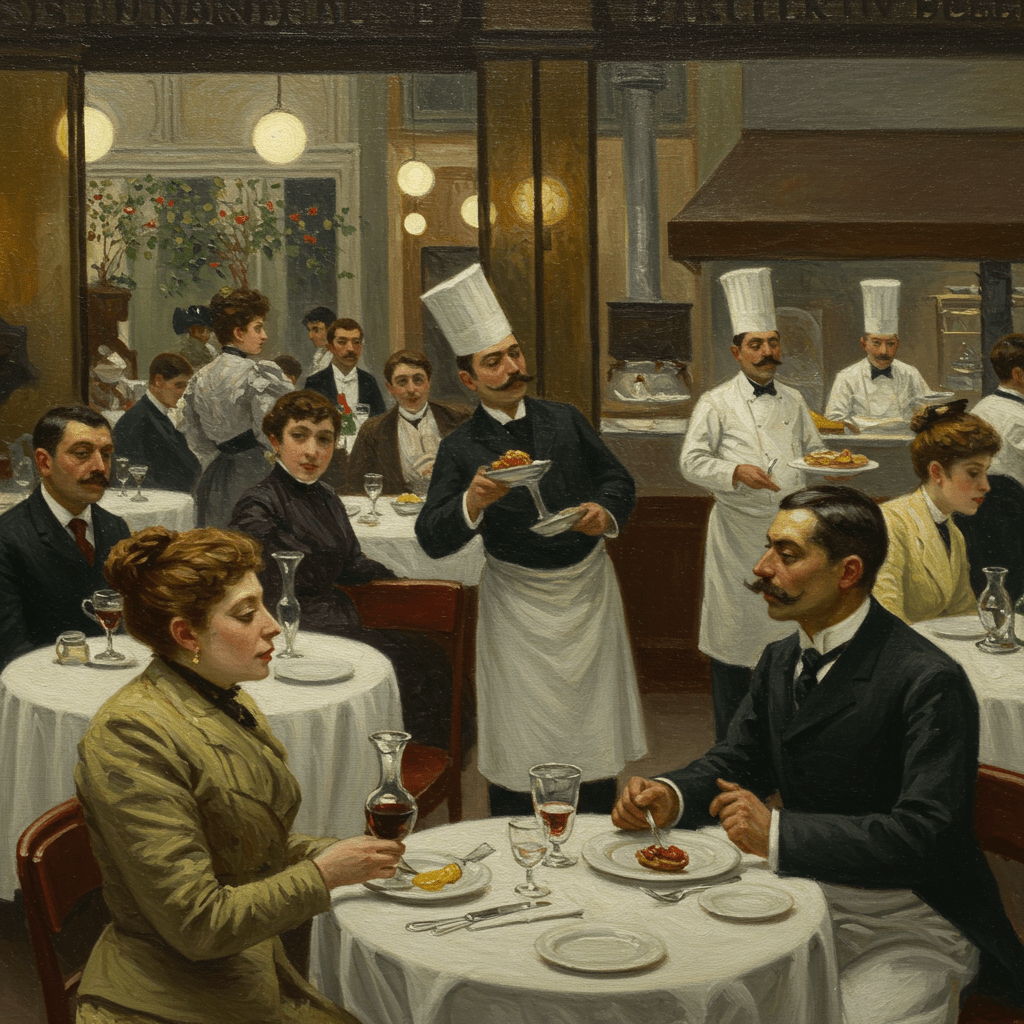

Le réseau de distribution s’étendait comme une toile d’araignée à travers tout Paris, reliant des individus de tous horizons : des domestiques avides de vengeance, des épouses trompées, des héritiers impatients, des politiciens ambitieux. Étienne, en tant qu’intermédiaire, devait jongler avec les demandes les plus diverses, tout en préservant son anonymat et en évitant les soupçons de la police. Il se rencontrait avec ses clients dans des lieux discrets, des cafés miteux, des allées sombres, ou même à l’Opéra Garnier, où le faste et la beauté servaient de paravent à des transactions sordides. Le prix du poison variait en fonction de sa rareté, de sa puissance, et du statut social de l’acheteur. Un gramme d’arsenic pouvait coûter une fortune, mais pour certains, la vengeance n’avait pas de prix.

Un soir, Étienne fut convoqué dans un hôtel particulier du faubourg Saint-Germain. Sa cliente, la comtesse de Valois, était une femme d’une beauté froide et distante, dont le regard trahissait une amertume profonde. “Vous êtes l’homme que l’on m’a recommandé ?”, demanda-t-elle d’une voix glaciale. Étienne acquiesça, sans dire un mot. “Je souhaite acquérir une substance capable de provoquer une maladie lente et incurable. Quelque chose qui puisse tourmenter ma cible, la faire souffrir… avant de la conduire à une mort certaine.” Étienne, habitué aux demandes les plus macabres, ne broncha pas. “Je comprends, Madame la Comtesse. J’ai ce qu’il vous faut. Un extrait de digitale, mélangé à une décoction de belladone. L’effet est progressif et insidieux. La victime se sentira affaiblie, souffrira de douleurs lancinantes… et finira par succomber, sans que l’on puisse soupçonner un empoisonnement.” La comtesse de Valois sourit, un sourire cruel qui glaça le sang d’Étienne. “Parfait. Je crois que nous avons trouvé un terrain d’entente.” L’échange se fit rapidement, dans un silence pesant, chargé de haine et de désespoir.

Les Victimes Silencieuses : Conséquences et Remords

Étienne, malgré son cynisme apparent, était hanté par les conséquences de ses actes. Il avait vu de trop près la souffrance, la douleur, et la mort. Il avait été le témoin silencieux de drames familiaux, de trahisons amoureuses, et de vengeances implacables. Chaque fiole qu’il livrait était une vie potentiellement brisée, une famille déchirée, un avenir anéanti. Il se demandait souvent s’il n’était pas lui-même un assassin, un complice de meurtre. La culpabilité le rongeait de l’intérieur, comme un poison lent et insidieux.

Un jour, il apprit que l’une de ses clientes, une jeune femme désespérée, avait utilisé le poison qu’il lui avait vendu pour se donner la mort. Le remords le submergea. Il se sentait responsable de cette tragédie, coupable d’avoir contribué à son désespoir. Il décida alors de mettre fin à ses activités clandestines, de rompre avec ce monde de l’ombre et de la mort. Mais il savait que quitter ce réseau ne serait pas chose aisée. Il était pris au piège, lié par des serments de silence et des secrets inavouables. Il devait trouver un moyen de s’échapper, de se racheter, avant qu’il ne soit trop tard.

La Traque Inéluctable : Les Ombres de la Police

La police, alertée par une série de morts suspectes, commençait à s’intéresser de près au marché noir des poisons. L’inspecteur Leclerc, un homme tenace et perspicace, était chargé de l’enquête. Il avait flairé la piste, remontant patiemment le fil des rumeurs et des témoignages. Il soupçonnait l’existence d’un réseau organisé, dirigé par un apothicaire sans scrupules et alimenté par des intermédiaires discrets. Il ordonna une surveillance accrue des pharmacies et des herboristeries, dans l’espoir de démasquer les coupables.

Étienne, sentant le danger se rapprocher, décida de prendre contact avec l’inspecteur Leclerc. Il voulait lui révéler l’existence du réseau, lui livrer le nom de Monsieur Dubois, et lui fournir les preuves nécessaires pour démanteler ce commerce macabre. Il savait qu’il risquait sa vie, mais il était prêt à tout pour expier ses fautes et retrouver la paix. La rencontre eut lieu dans un endroit isolé, au bord de la Seine. Étienne raconta tout à l’inspecteur Leclerc, lui dévoilant les secrets les plus sombres du marché noir des poisons. Leclerc, impressionné par sa sincérité et son remords, lui promit de le protéger, en échange de sa collaboration. Ensemble, ils mirent au point un plan pour piéger Monsieur Dubois et ses complices.

L’étau se resserra autour de l’apothicaire de l’ombre. Lors d’une descente de police spectaculaire, Monsieur Dubois fut arrêté dans son laboratoire secret, pris la main dans le sac, entouré de ses fioles empoisonnées et de ses alambics diaboliques. Le réseau fut démantelé, les intermédiaires arrêtés, et les clients compromis. Étienne, grâce à sa collaboration, fut épargné par la justice. Il quitta Paris, hanté par son passé, mais déterminé à reconstruire sa vie. Il trouva refuge dans un petit village de province, où il devint herboriste, utilisant ses connaissances des plantes pour soigner les malades et soulager les souffrances. Il avait enfin trouvé la rédemption, en transformant la mort en vie, le poison en remède.

Paris, à jamais, conservera les stigmates de cette époque sombre, de ce commerce impitoyable où la mort se vendait au plus offrant. Les apothicaires de l’ombre, malgré leur disparition, resteront gravés dans les mémoires, comme un symbole de la perversité humaine et de la fragilité de la vie. Le parfum des lilas, désormais, se mêlera toujours à l’odeur persistante de l’arsenic, un rappel constant des secrets inavouables et des vengeances silencieuses qui se trament dans les recoins obscurs de la Ville Lumière.