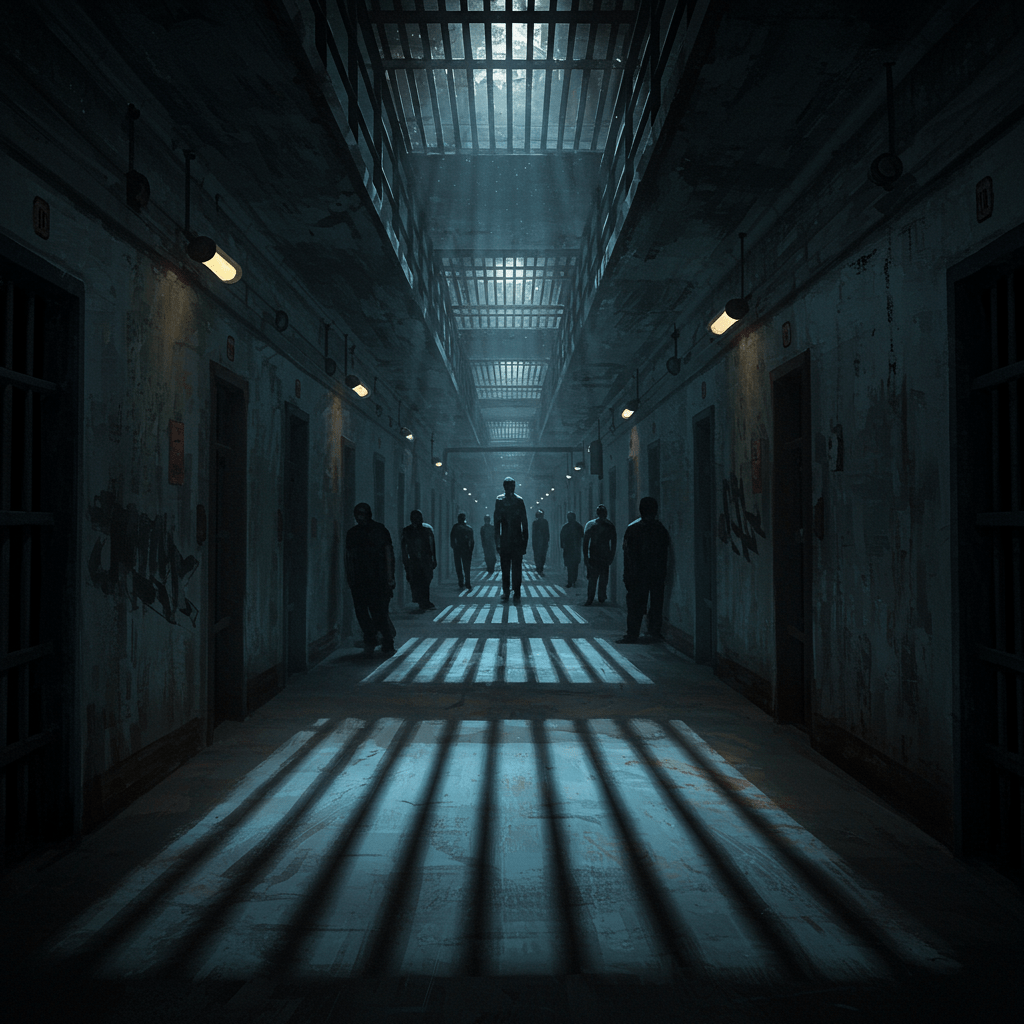

Les murs de pierre, épais et froids, semblaient respirer l’histoire de tant de vies brisées. L’air, lourd de la senteur âcre du pain rassis et de la transpiration humaine, vibrait d’un silence pesant, seulement ponctué par le grincement sourd des portes et les soupirs étouffés des détenus. La forteresse de Bicêtre, avec ses cours austères et ses cellules minuscules, était un abîme où s’engloutissaient les âmes désespérées, un lieu où le temps s’étirait et se déformait, où l’espoir s’effritait comme de la poussière sous les pas lourds des geôliers.

Dans cet univers carcéral, régnait une hiérarchie impitoyable, dictée par la force, la ruse et la brutalité. Des hommes, brisés par la misère, la maladie ou la justice aveugle, cohabitaient dans un mélange explosif de résignation et de rage contenue. Leurs histoires, gravées sur leurs visages creusés par les privations, murmuraient des récits d’injustices, de drames intimes et de destins tragiques. Ce sont ces voix silencieuses, ces regards perdus, que nous allons tenter de faire revivre.

Le Forgeron et son Secret

Jean-Baptiste, un forgeron au bras puissant et au regard sombre, purgeait une peine pour un crime qu’il clamait n’avoir pas commis. Accusé du meurtre d’un riche marchand, il était devenu le bouc émissaire d’une affaire trouble, tissée de mensonges et d’intrigues. Dans sa cellule exiguë, il passait ses journées à tailler des morceaux de bois, sculptant des figures fantomatiques, des visages tourmentés qui semblaient refléter son propre désespoir. Ses mains calleuses, pourtant si habiles à manier le fer incandescent, étaient désormais impuissantes face à l’injustice qui le broyait.

Son silence, profond et énigmatique, était une forteresse imprenable. Il refusait de parler, préférant laisser le mystère planer sur son innocence. Seuls ses yeux, perçants et accusateurs, semblaient témoigner d’une vérité que personne ne voulait entendre. Pourtant, dans les rares moments où il laissait tomber sa garde, une mélancolie infinie transparaissait, un regret profond pour une vie brisée, pour un amour perdu.

La Dame à la Robe Verte

Annelise, une jeune femme élégante à la robe verte délavée, était emprisonnée pour un crime d’amour. Accusée d’avoir participé à l’empoisonnement de son riche époux, elle se défendait bec et ongles, affirmant son innocence. Son regard, pourtant, trahissait une certaine résignation, une acceptation du destin implacable qui semblait s’acharner sur elle. Elle passait ses journées à broder des fleurs fanées sur une toile usée, comme si elle essayait de réparer les morceaux brisés de sa vie.

Les rumeurs couraient sur ses liens secrets avec un jeune homme pauvre, un amour interdit qui avait précipité sa chute. Dans les couloirs sombres de la prison, son élégance fanée et son air noble contrastaient avec la brutalité ambiante, faisant d’elle une figure énigmatique et touchante. Elle restait une énigme, une énigme que ses yeux sombres semblaient inviter à déchiffrer.

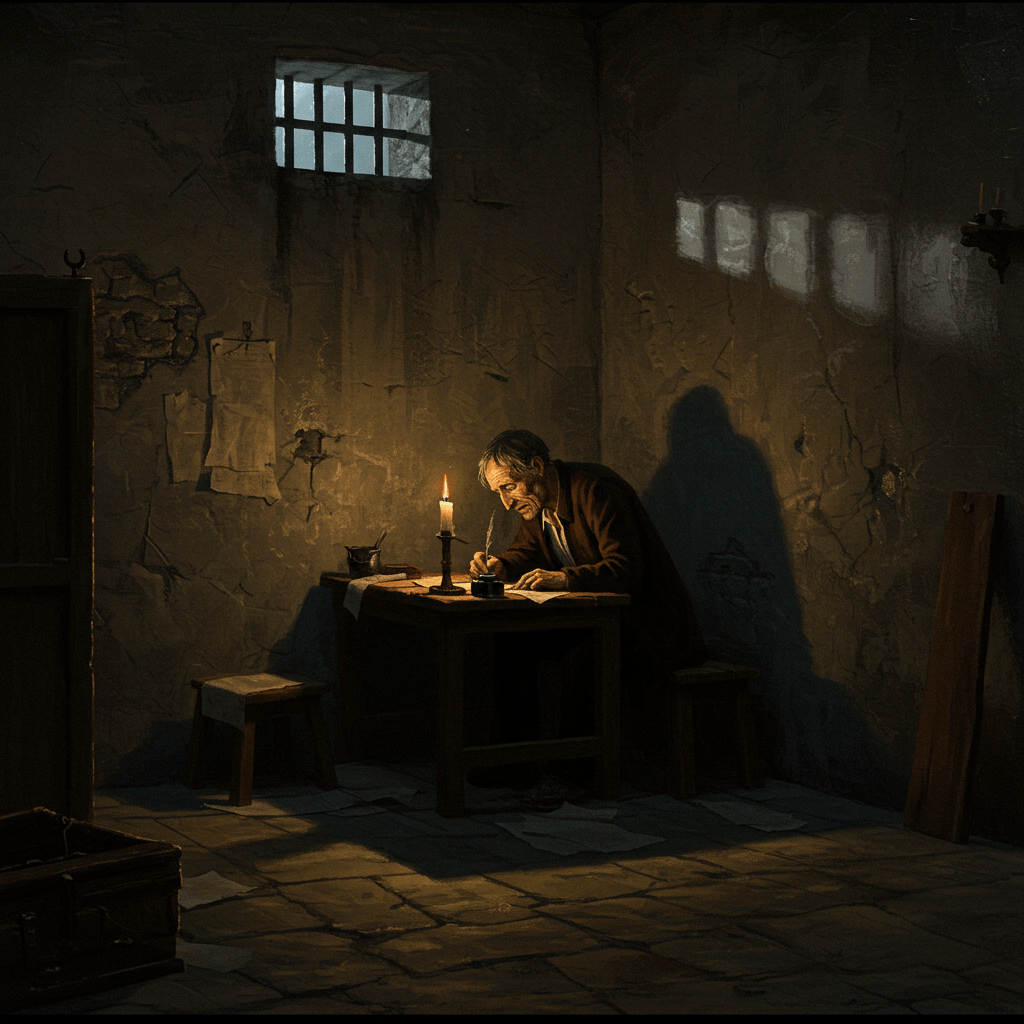

Le Vieil Écrivain et ses Souvenirs

Monsieur Dubois, un vieil écrivain à la barbe blanche et aux yeux fatigués, était un prisonnier politique. Ses écrits, critiques envers le régime, lui avaient valu l’ire des autorités. Condamné pour sédition, il passait ses journées à écrire sur des bouts de papier volés, cachant ses écrits dans les creux des murs ou sous les pierres. Ses souvenirs, son expérience de la vie, se transformaient en mots, en phrases, en histoires secrètes qui traversaient les murs de sa prison.

Son stylo, usé jusqu’à la plume, était son unique arme. Avec lui, il combattaient l’oubli et la désespérance. Ses histoires, empreintes de nostalgie et de révolte, étaient un témoignage poignant de la force de l’esprit humain, une preuve indéniable de la capacité à résister à l’oppression.

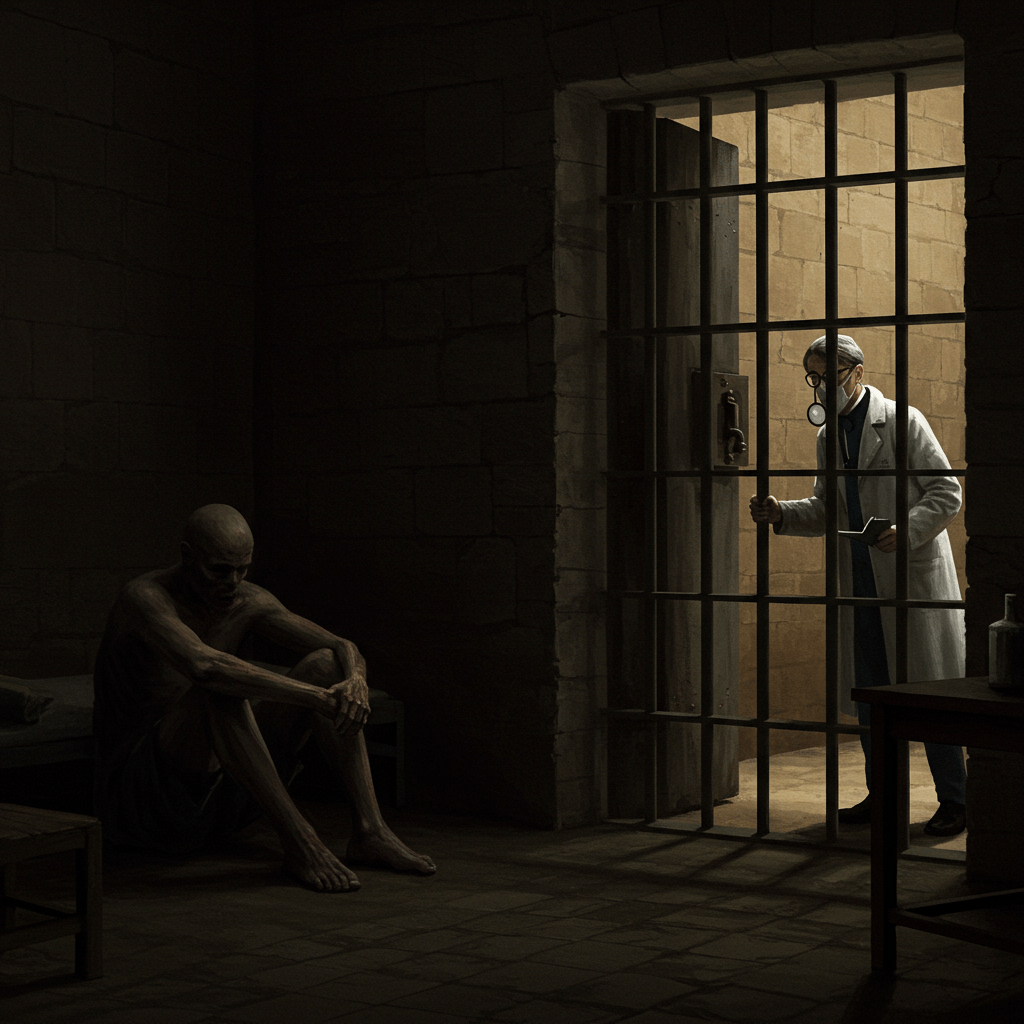

Le Solitaire

Un homme, dont le nom même semblait oublié, vivait reclus dans sa cellule. Il ne parlait à personne, ne mangeait presque rien, ne demandait rien. Un spectre vivant, un être réduit au silence et à l’invisibilité. Son visage, marqué par la souffrance et l’absence totale d’espoir, était une énigme impénétrable. Il était l’incarnation même du désespoir, le reflet le plus sombre de la condition carcérale.

Les gardiens le laissaient à son sort, comme une présence fantomatique, un avertissement silencieux sur le poids de la solitude et du désespoir. Son silence était lourd, plus lourd que les chaînes des autres prisonniers, plus accablant que les murs de pierre de la prison elle-même.

Les jours et les nuits se succédaient, identiques et monotones, dans cette forteresse de désespoir. Les histoires des prisonniers, leurs souffrances, leurs espoirs et leurs désespoirs, formaient une tapisserie macabre, un tableau poignant de la condition humaine dans toute sa fragilité et sa force. Bicêtre, avec ses murs implacables et ses ombres profondes, restait un symbole de l’enfermement, un lieu où l’âme humaine était mise à l’épreuve, où le destin se jouait dans le silence lourd des pierres et la résignation des cœurs brisés.