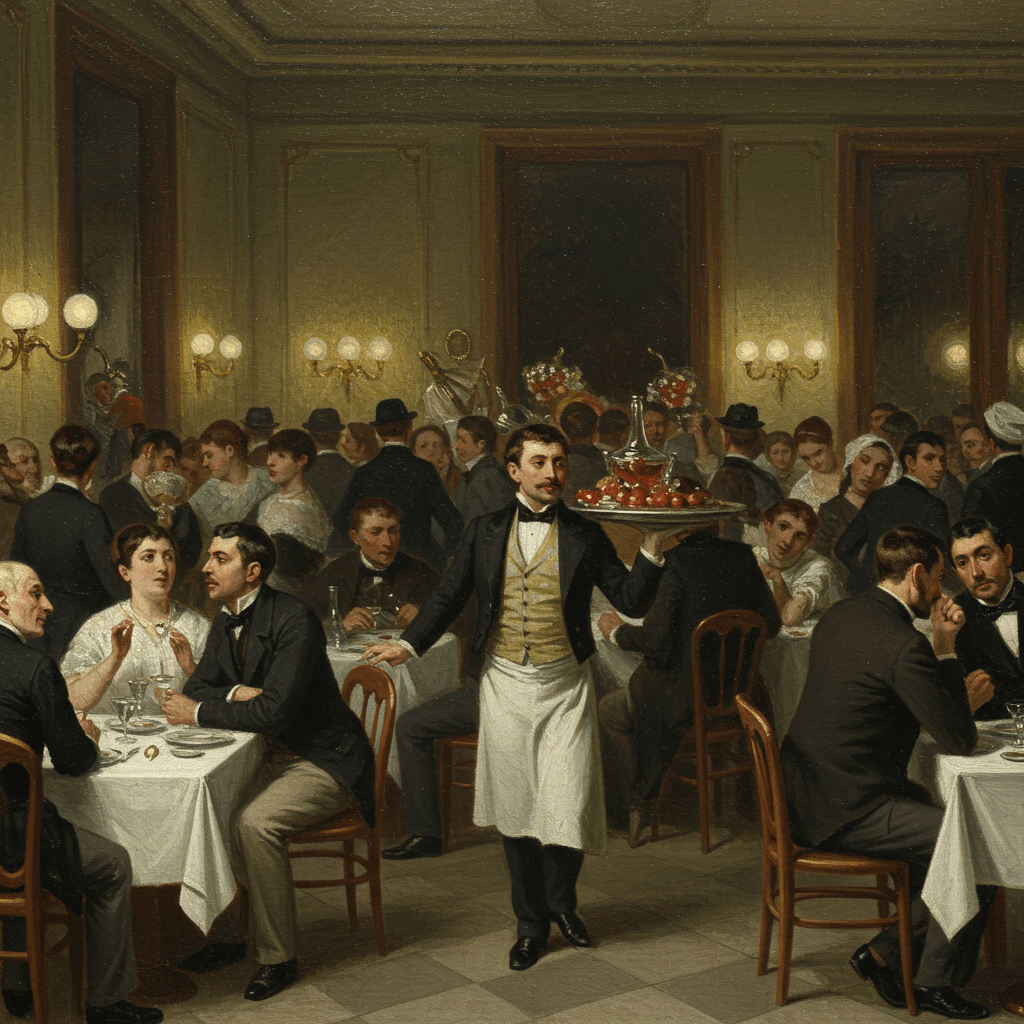

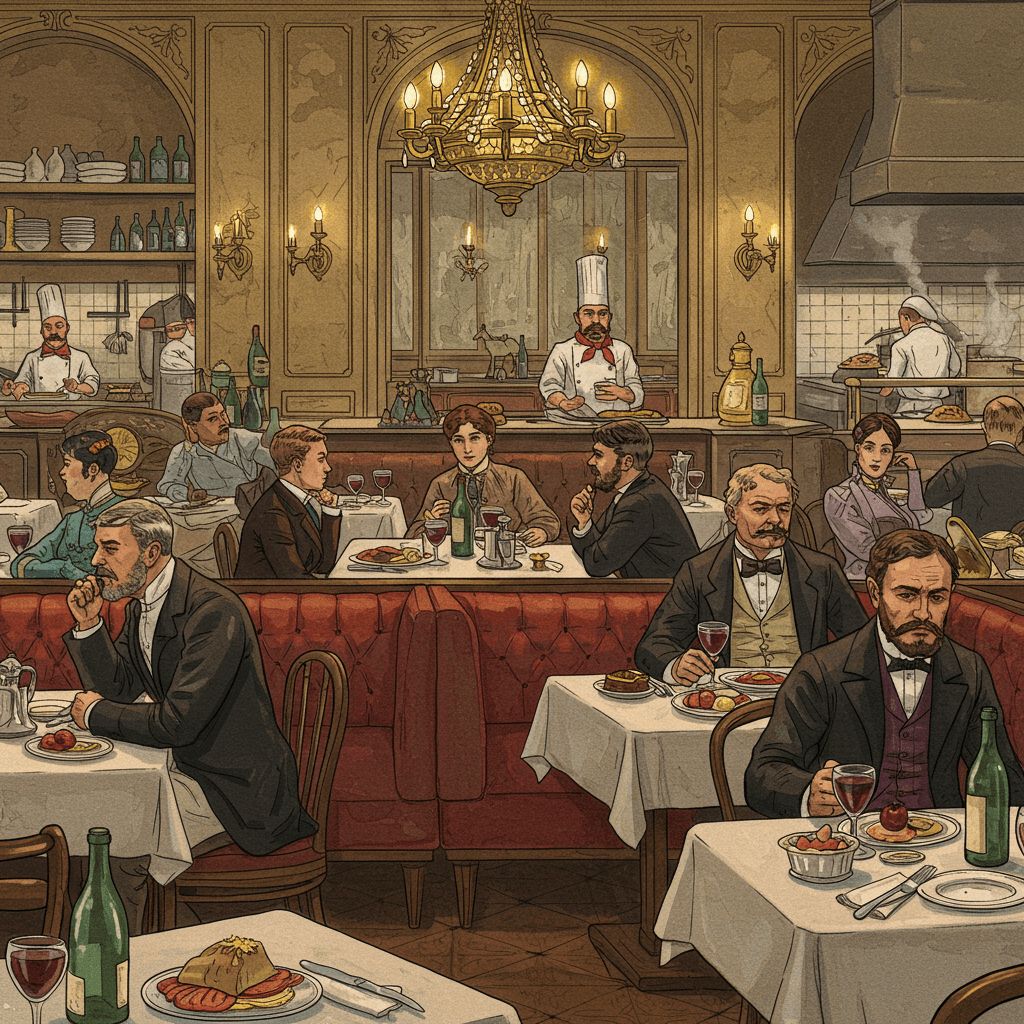

L’an 1848, Paris, ville bouillonnante d’idées nouvelles et de révolutions, vibrait non seulement au rythme des barricades, mais aussi au son des casseroles et au parfum envoûtant des cuisines. Alors que la France se débattait dans les tourments politiques, une autre bataille, plus subtile, plus parfumée, se livrait : la sauvegarde du patrimoine gastronomique français, menacé par l’industrialisation galopante et l’oubli des traditions ancestrales. Des initiatives audacieuses, des personnages hauts en couleur, des recettes séculaires, voilà les ingrédients d’une histoire aussi savoureuse que captivante.

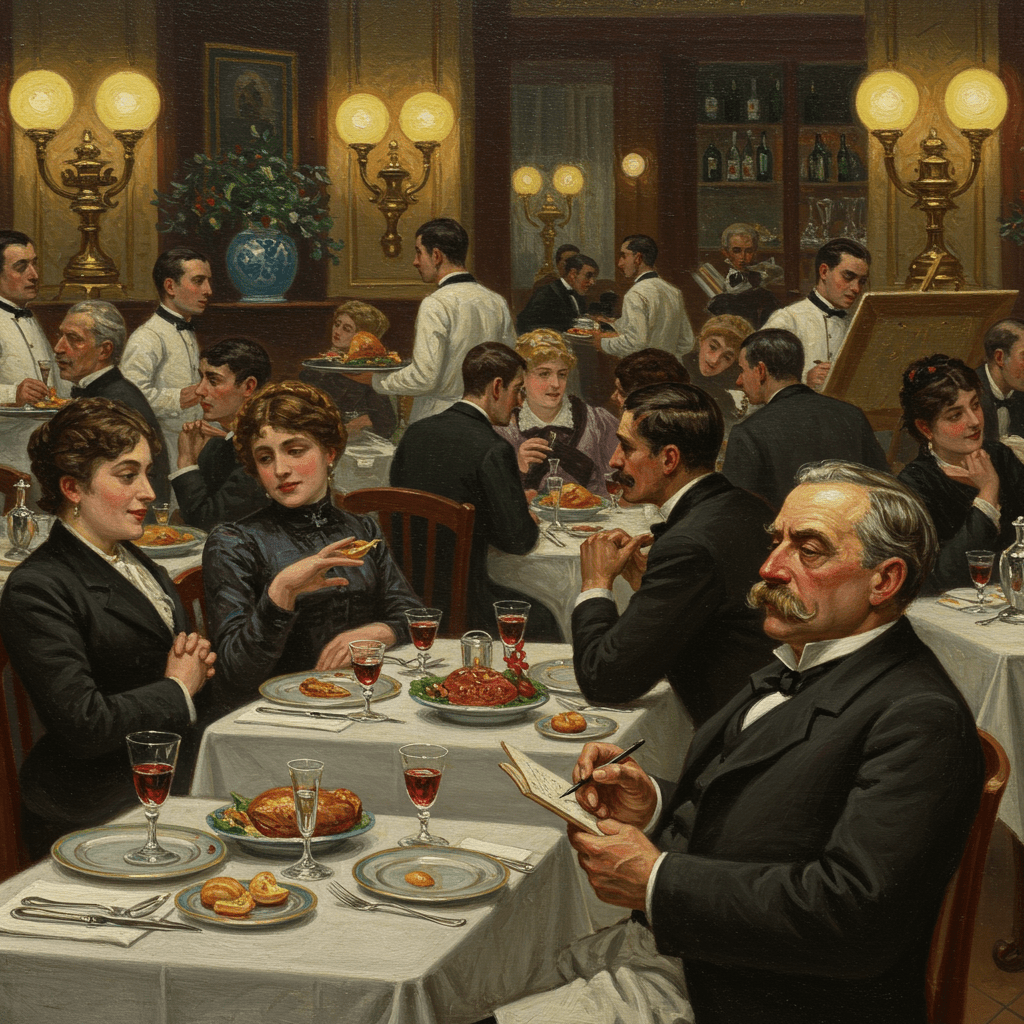

Dans les salons élégants et les tavernes enfumées, se croisaient des chefs visionnaires, des écrivains passionnés par la bonne chère, et des amateurs éclairés, tous mus par une même ambition : préserver l’âme culinaire de la France, cet héritage précieux légué par les générations passées. Ils savaient que la gastronomie, loin d’être une simple affaire de ventre, était un art, un reflet de l’histoire, de la culture, et même de l’identité nationale.

Les Disciples de Brillat-Savarin

Le grand Brillat-Savarin, auteur de la “Physiologie du Goût”, était déjà entré dans la légende. Ses écrits, véritables odes à la gastronomie, avaient semé une graine féconde. Ses disciples, une société secrète d’amateurs éclairés, se réunissaient en cachette, dans des lieux aussi secrets que les recettes qu’ils partageaient. Ils étaient les gardiens d’un savoir culinaire ancestral, transmettant de génération en génération des recettes oubliées, des techniques raffinées, et des anecdotes gourmandes qui racontaient l’histoire de la France à travers son assiette. Leurs réunions étaient des rites, des cérémonies où la dégustation était un acte sacré, un hommage rendu à la mémoire des grands cuisiniers du passé.

Les Recettes Sauvées des Flammes

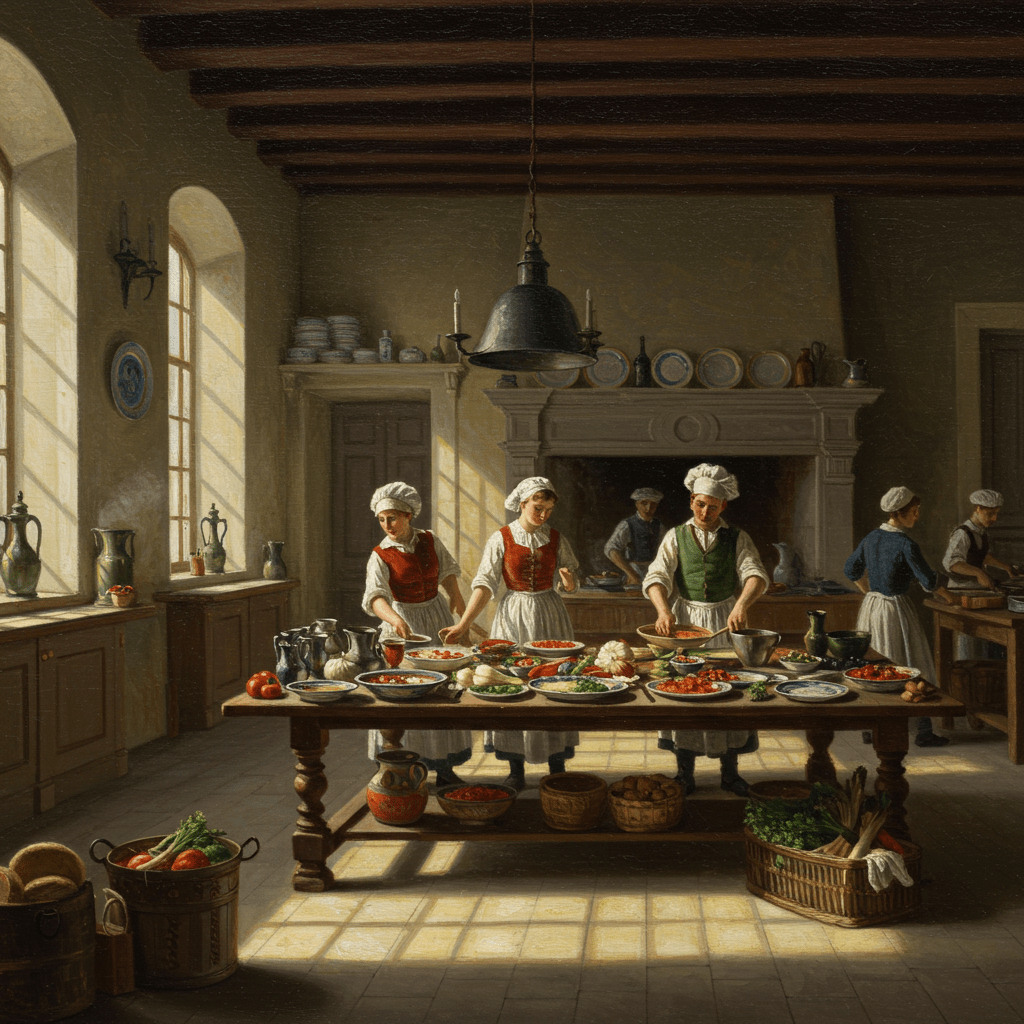

L’industrialisation menaçait de balayer d’un revers de manche des siècles de traditions culinaires. De nouvelles techniques de production, plus rapides et moins coûteuses, étaient en train de remplacer les méthodes artisanales. Des produits manufacturés, dépourvus de saveur et d’âme, envahissaient les marchés. C’est alors qu’un groupe de chefs courageux, menés par un certain Monsieur Dubois, un homme aussi passionné qu’obstiné, se lança dans une véritable croisade. Ils parcoururent la France, de village en village, à la recherche de recettes oubliées, de produits locaux menacés de disparition. Ils consignèrent leurs trouvailles dans d’immenses recueils, de véritables bibliothèques gourmandes qui contenaient des trésors culinaires.

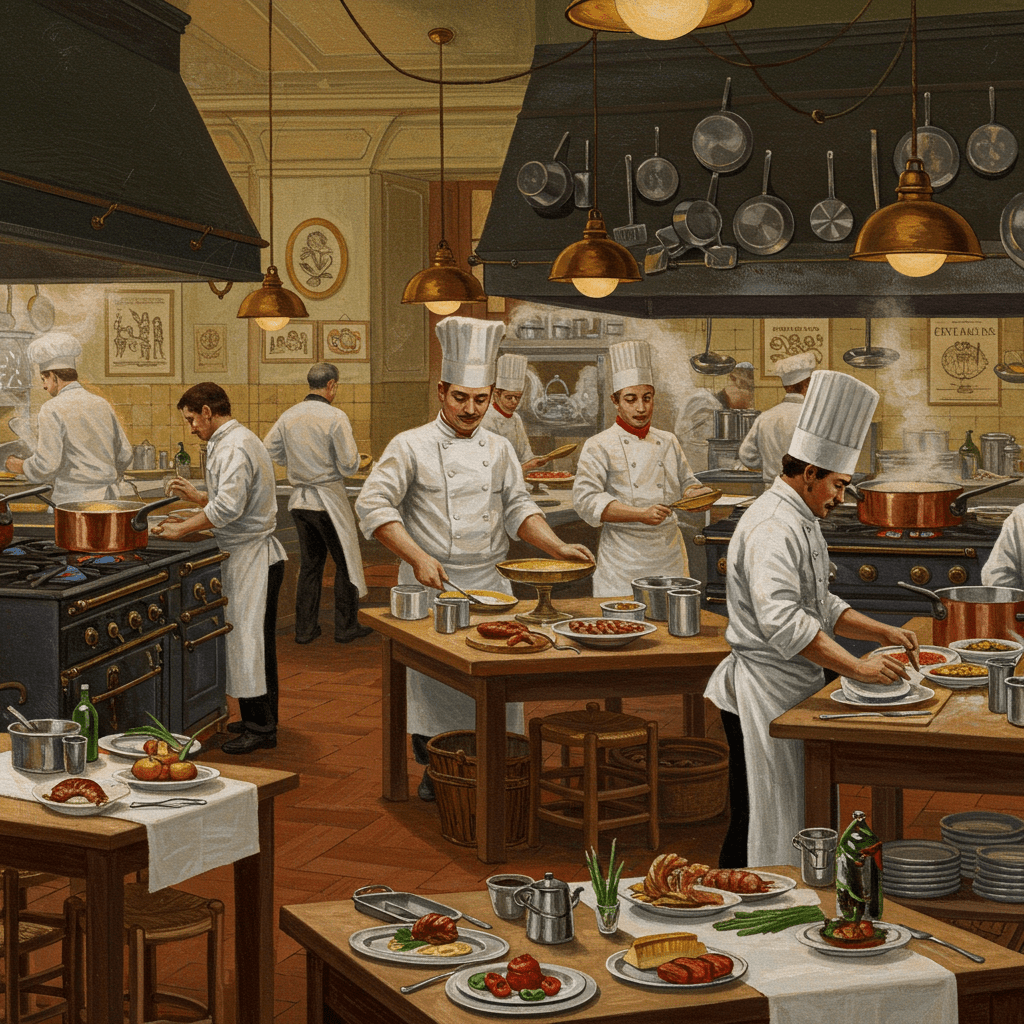

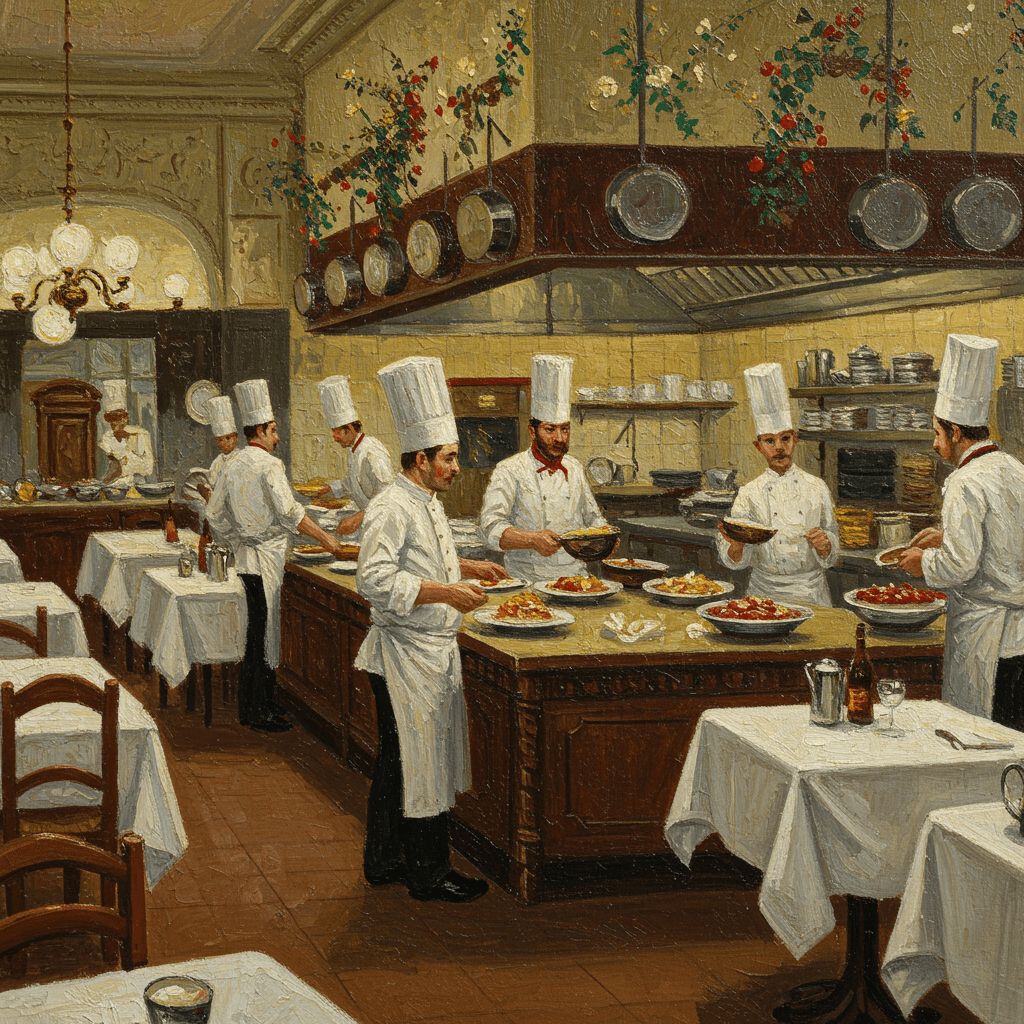

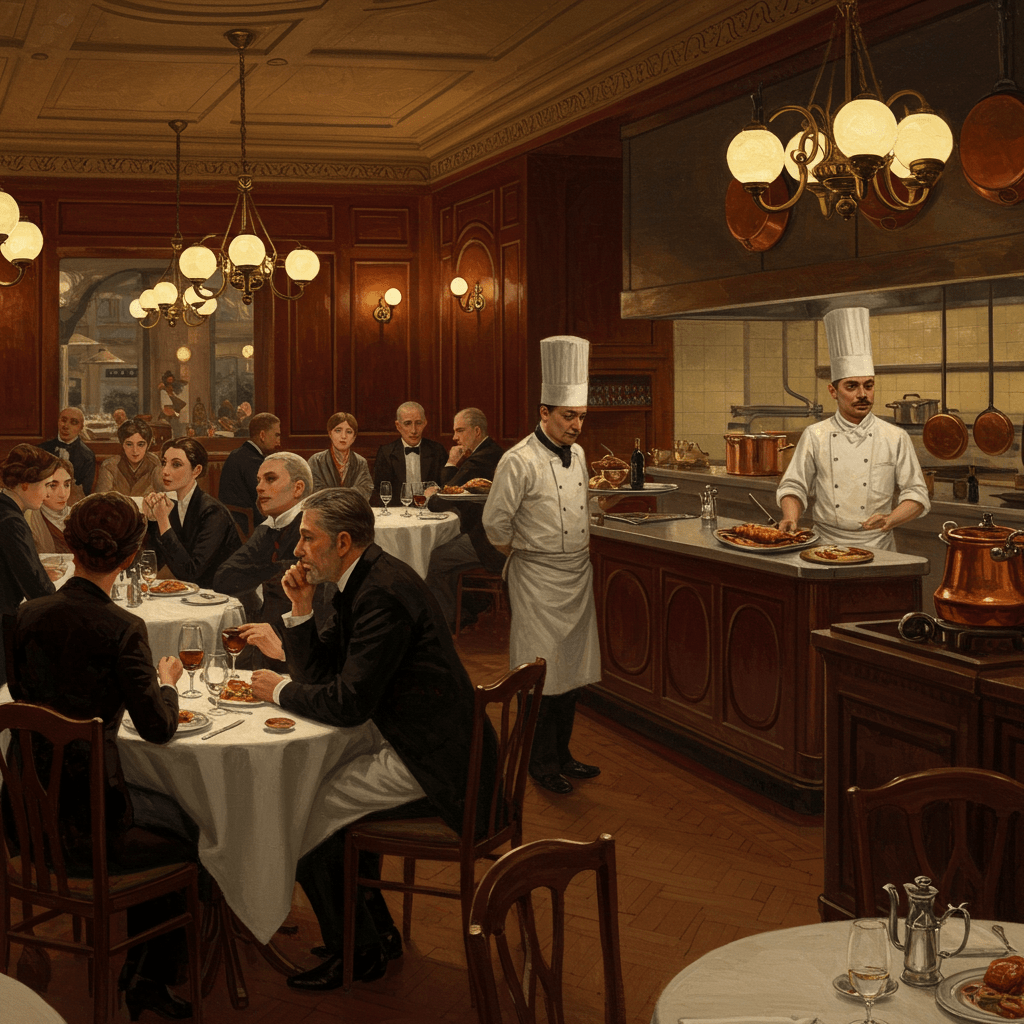

La Naissance des Ecoles Gastronomiques

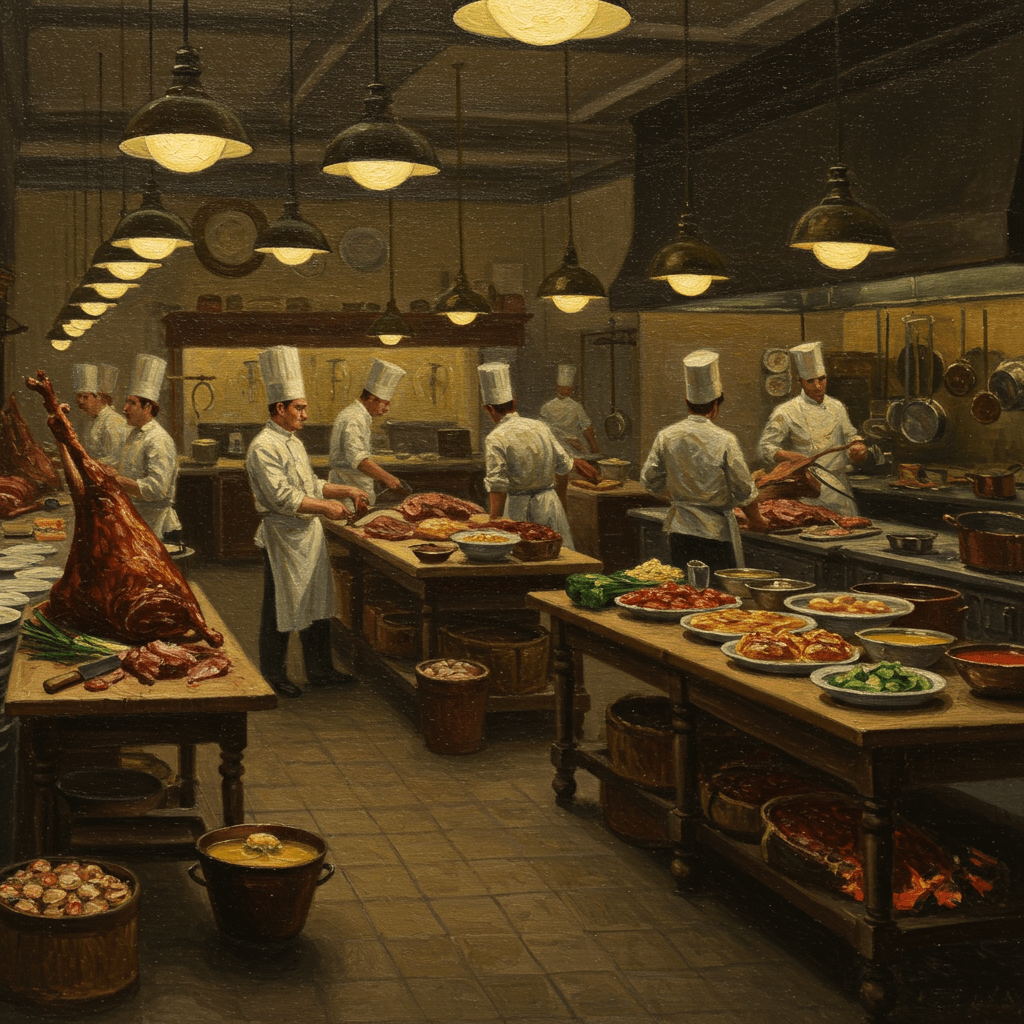

Conscients que la simple sauvegarde des recettes ne suffirait pas, ces pionniers eurent l’idée audacieuse de créer des écoles de gastronomie. Ces institutions, loin d’être de simples écoles de cuisine, étaient de véritables temples du savoir, où les jeunes apprentis étaient formés non seulement aux techniques culinaires, mais aussi à l’histoire de la gastronomie, à la connaissance des produits, et à l’art de la dégustation. Ces écoles devinrent des foyers d’innovation, des lieux où la tradition était réinventée, où la créativité culinaire était encouragée, et où de nouveaux chefs talentueux pouvaient émerger.

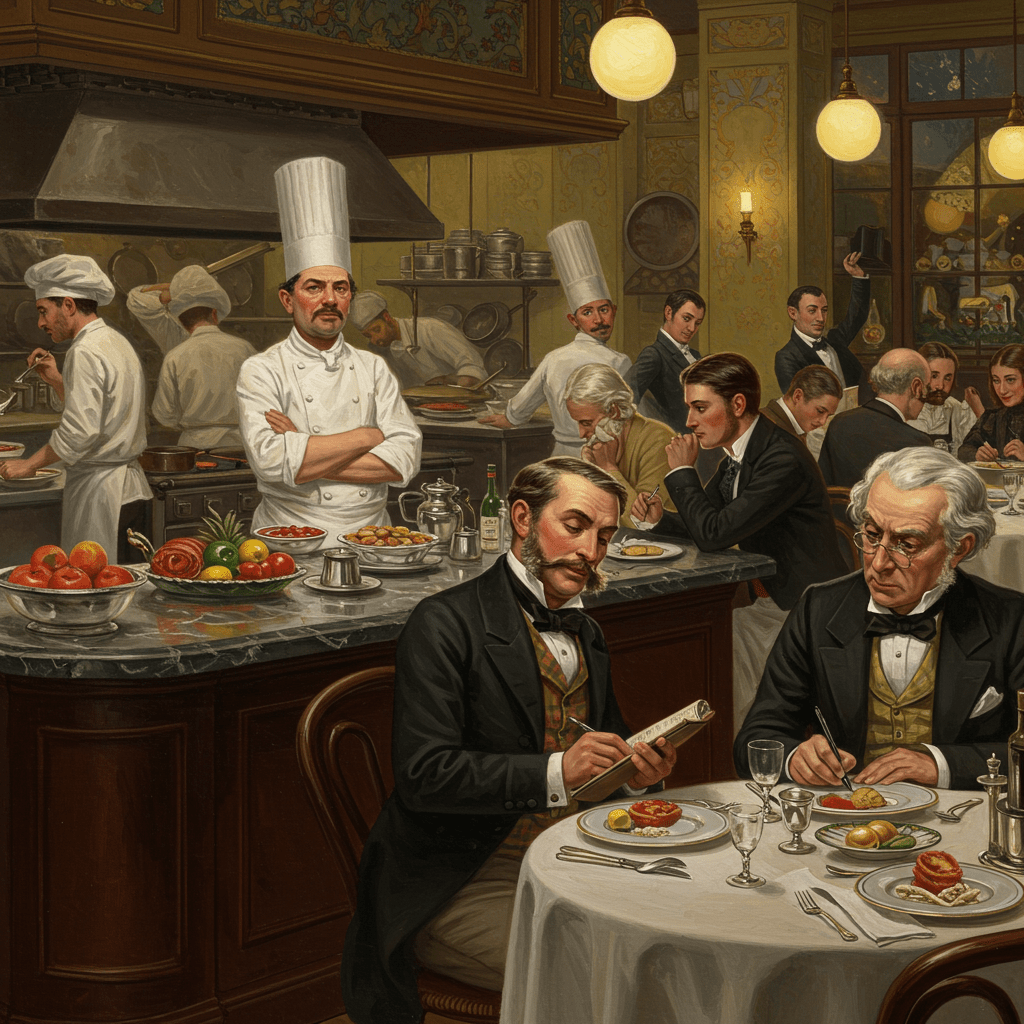

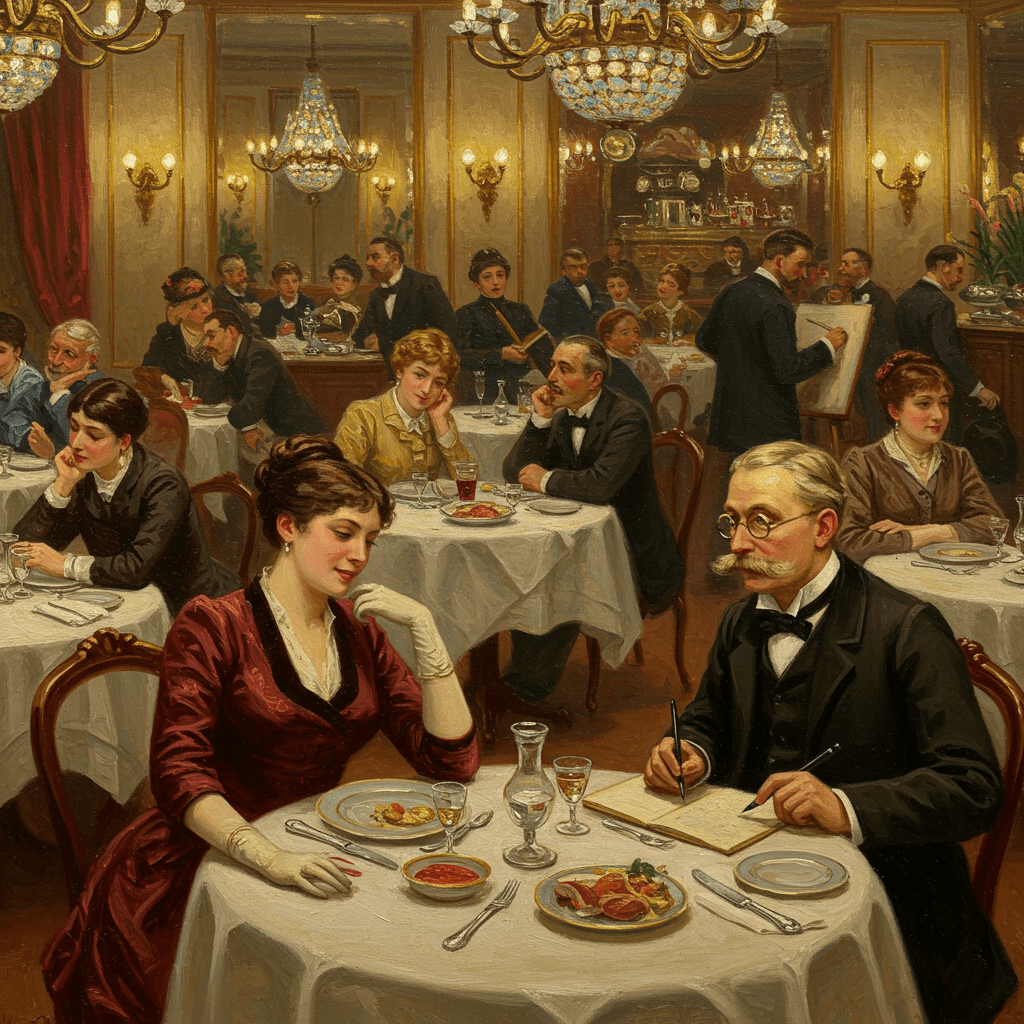

La Gastronomie, Miroir de la Nation

Ces initiatives n’étaient pas simplement destinées à préserver des recettes et des techniques. Elles visaient à préserver une partie essentielle de l’identité française. La gastronomie, en effet, était perçue comme un miroir de la nation, reflétant son histoire, ses traditions, et sa culture. En sauvegardant son patrimoine gastronomique, la France se donnait les moyens de préserver son âme, son identité, et son caractère unique.

Le mouvement prit de l’ampleur, gagnant du terrain dans le pays. De nouvelles associations virent le jour, de nouveaux livres furent publiés, et la gastronomie française, au lieu de s’éteindre, se renouvela, se rajeunit, et conquit de nouveaux adeptes. La bataille était loin d’être terminée, mais la victoire était en marche. Le goût, autrefois menacé, était devenu un emblème national, une source de fierté et de rayonnement.

Ainsi, au cœur des turbulences du XIXe siècle, la gastronomie française, grâce à la vision et au dévouement d’hommes et de femmes passionnés, sut non seulement survivre, mais prospérer. L’histoire de cette sauvegarde est une leçon : la préservation du patrimoine, quel qu’il soit, n’est pas une simple question de conservation, mais un acte d’amour, de respect, et de transmission vers les générations futures. Une histoire, en somme, aussi riche et parfumée que les plats qu’elle raconte.