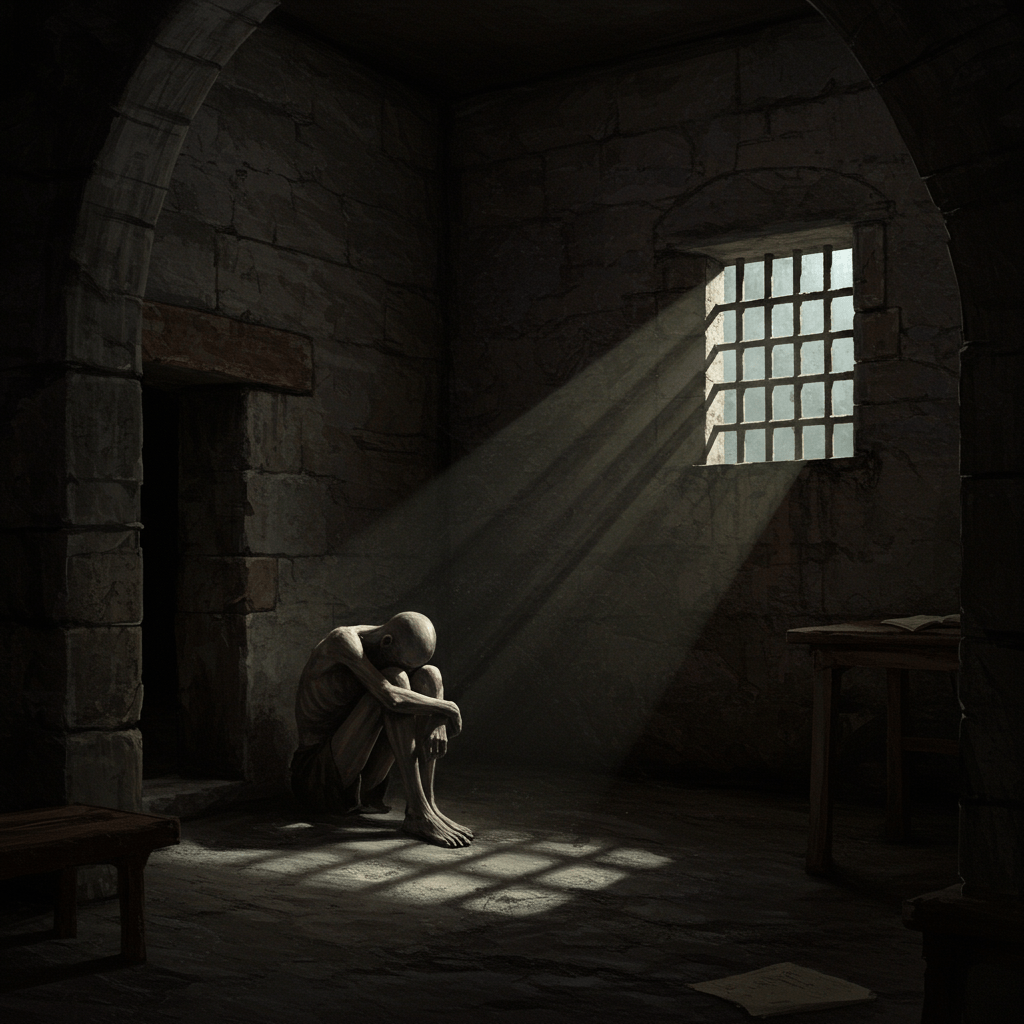

Les murs de pierre, épais et froids, se dressaient tels des sentinelles implacables. Derrière ces murailles de granite, dans l’ombre et le silence des prisons du XIXe siècle, se jouait un drame silencieux, invisible aux yeux du monde extérieur : le suicide. Non pas un simple acte désespéré, mais une tragédie récurrente, un murmure sinistre qui hantait les couloirs sombres et les cellules exiguës. Des âmes brisées, des existences consumées par la misère, l’injustice ou la folie, trouvaient dans la mort une libération illusoire, une échappatoire à l’enfer carcéral.

L’odeur âcre de la moisissure et de la désolation flottait dans l’air, mêlée à l’amertume des larmes versées en secret. Le bruit sourd des pas des gardiens, résonnant dans les galeries voûtées, ne parvenait pas à étouffer les cris inaudibles de la détresse. Dans ce monde clos, où l’espoir semblait un mirage inaccessible, la mort s’offrait comme une promesse de paix, un dernier refuge contre la souffrance indicible.

Les Figures de la Désolation: Portraits des Suicidés

Les profils des suicidés étaient aussi variés que les raisons qui les poussaient à mettre fin à leurs jours. Il y avait le jeune homme, accusé à tort, rongé par l’injustice et l’abandon. Sa cellule, un cercueil avant l’heure, témoignait de son désespoir par les griffures sur les murs, les pages déchirées d’un livre, les mots inachevés d’une lettre d’adieu. Puis, la vieille femme, accablée par la maladie et la solitude, qui trouvait dans le suicide une délivrance face à la souffrance physique et morale. Son visage, autrefois marqué par la vie, était désormais pâle et creux, comme une toile vierge effacée par le temps et le chagrin.

Il y avait encore le condamné à mort, dont l’âme se consumait à l’approche de l’échafaud, préférant anticiper son destin macabre plutôt que de subir l’angoisse de l’attente. Son regard, autrefois plein de vie, ne reflétait plus que le vide, l’abîme béant de la désolation. Et puis, les désemparés, les désespérés, les victimes de la société, ces âmes perdues qui, dans l’enfer de la prison, ne trouvaient nulle part le réconfort, la compassion, l’espoir d’un avenir meilleur. Leurs destins brisés, leurs vies anéanties, se transformaient en ombres silencieuses, hantant à jamais les murs de la prison.

Les Méthodes du Désespoir: Une Mort Discrète

Les méthodes employées pour se donner la mort étaient aussi diverses que les individus eux-mêmes. Le plus souvent, il s’agissait d’actes discrets, réalisés en secret, pour éviter de troubler l’ordre carcéral. Une corde improvisée avec des draps déchirés, une lame de rasoir volée ou un morceau de verre brisé ; des outils de mort banals, transformés en instruments de libération finale. Le suicide était souvent une entreprise solitaire, un acte intime et silencieux, accompli dans l’ombre et le secret de la cellule.

Certaines morts, cependant, portaient en elles la marque de la violence, révélant la profondeur du désespoir. Des blessures profondes, des traces de sang sur les murs, des cris étouffés qui troublaient le silence nocturne ; autant de témoignages déchirants de la souffrance insupportable qui conduisait à la mort. Ces scènes macabres, découvertes par les gardiens, laissaient des stigmates indélébiles dans les mémoires, rappelant la fragilité de la vie et la cruauté du destin.

Les Causes Obscures: Un Mal Profond

Les causes du suicide en prison étaient multiples et complexes, tissées d’une trame de désespoir, d’injustice et de solitude. La pauvreté, l’abandon, la maladie, la détention injuste, la honte, la culpabilité ; autant de facteurs qui minaient l’esprit et le corps des prisonniers, les poussant vers le gouffre de la désolation. La prison, lieu de privation et d’isolement, aggravait ces souffrances, amplifiant le sentiment de désespoir et d’impuissance.

La promiscuité, la violence, la promiscuité, l’absence de soins médicaux adéquats, la privation de contacts humains, tout contribuait à créer un environnement propice à la dépression et à la folie. Dans cet univers clos, où l’espoir semblait un mirage inaccessible, la mort devenait une échappatoire, une libération de la souffrance insoutenable. Le suicide, dans ces conditions, était souvent le point final d’une descente aux enfers, une tragédie silencieuse qui parlait des maux profonds de la société.

L’Écho Silencieux: Une Tragédie Oubliée

Les suicides en prison, au XIXe siècle, demeuraient souvent des événements occultés, traités comme des faits divers insignifiants. Les autorités carcérales, soucieuses de maintenir l’ordre et la discipline, minimisaient ces tragédies, les cachant sous le silence complice. Les familles des victimes, quant à elles, étaient souvent stigmatisées, contraintes au silence par la honte et la peur du jugement.

Mais au-delà des statistiques et des rapports officiels, se cachait une réalité humaine, une tragédie silencieuse qui témoignait de la souffrance indicible des prisonniers. Chaque suicide était une histoire à part entière, un drame humain qui méritait d’être raconté, afin de mieux comprendre les maux profonds de la société et de lutter contre les injustices qui conduisaient à la désolation et à la mort.