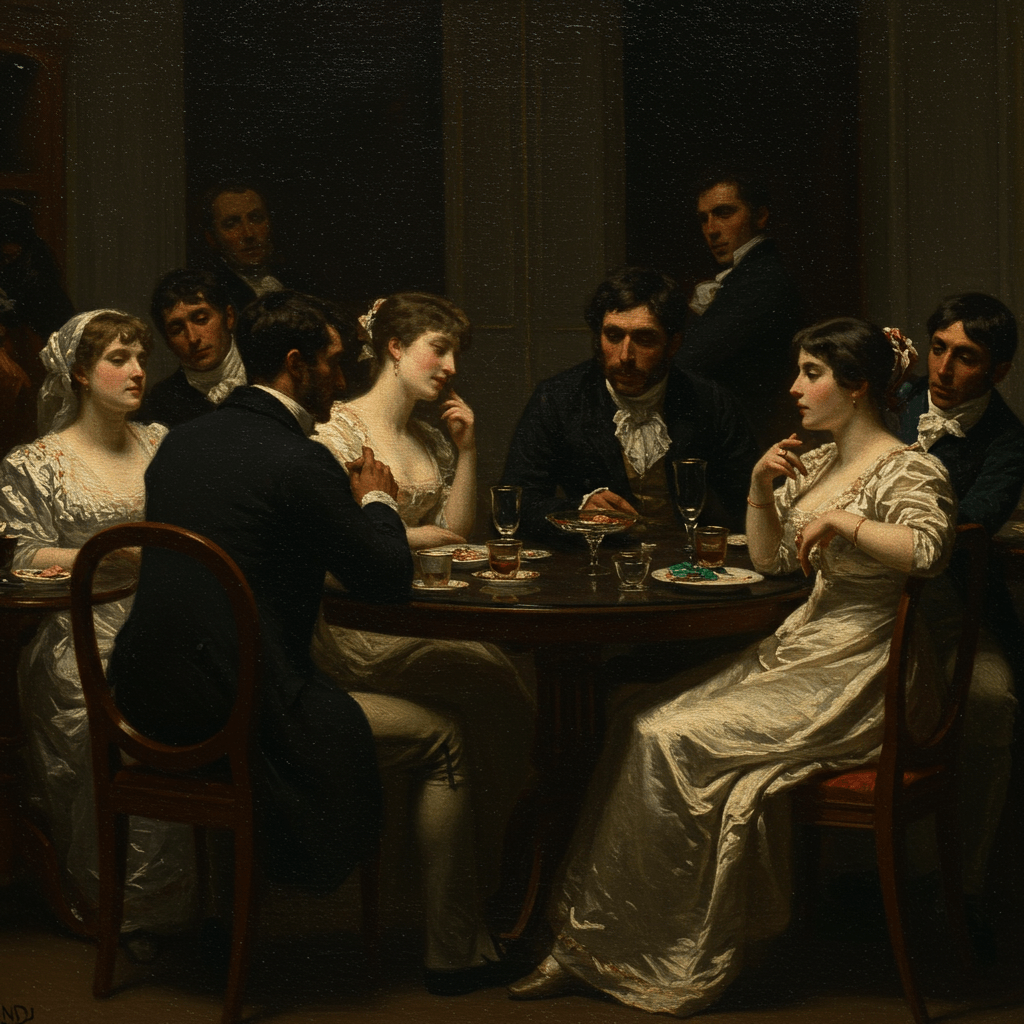

L’année est 1830. Paris, ville lumière, respire encore l’odeur âcre de la Révolution, mais un parfum nouveau, celui de la liberté retrouvée, tente de s’imposer. Les salons, ces havres de conversation et de débats intellectuels, bruissent de discussions animées. Dans ces cercles fermés, où l’élite politique, artistique et littéraire se côtoie, les idées fusent, aussi brillantes qu’explosives. Mais une ombre plane sur cette effervescence : la censure. Un spectre menaçant qui rôde dans les coulisses, prêt à étouffer toute voix discordante, à écraser toute plume trop audacieuse.

Des murmures conspirateurs se propagent dans les salons les plus prestigieux. On chuchote des noms, on échange des regards complices, on dissimule des manuscrits sous des robes de soie. Car le pouvoir, jamais rassasié, étend ses tentacules sur les arts et les lettres, craignant le pouvoir subversif de la parole. Le contrôle s’exerce par des moyens subtils et insidieux : des pressions exercées sur les éditeurs, des interdictions de publication, des arrestations de journalistes et d’écrivains. La liberté d’expression, ce joyau si fragile, semble vaciller sous le poids de la répression.

Le Journalisme sous Surveillance

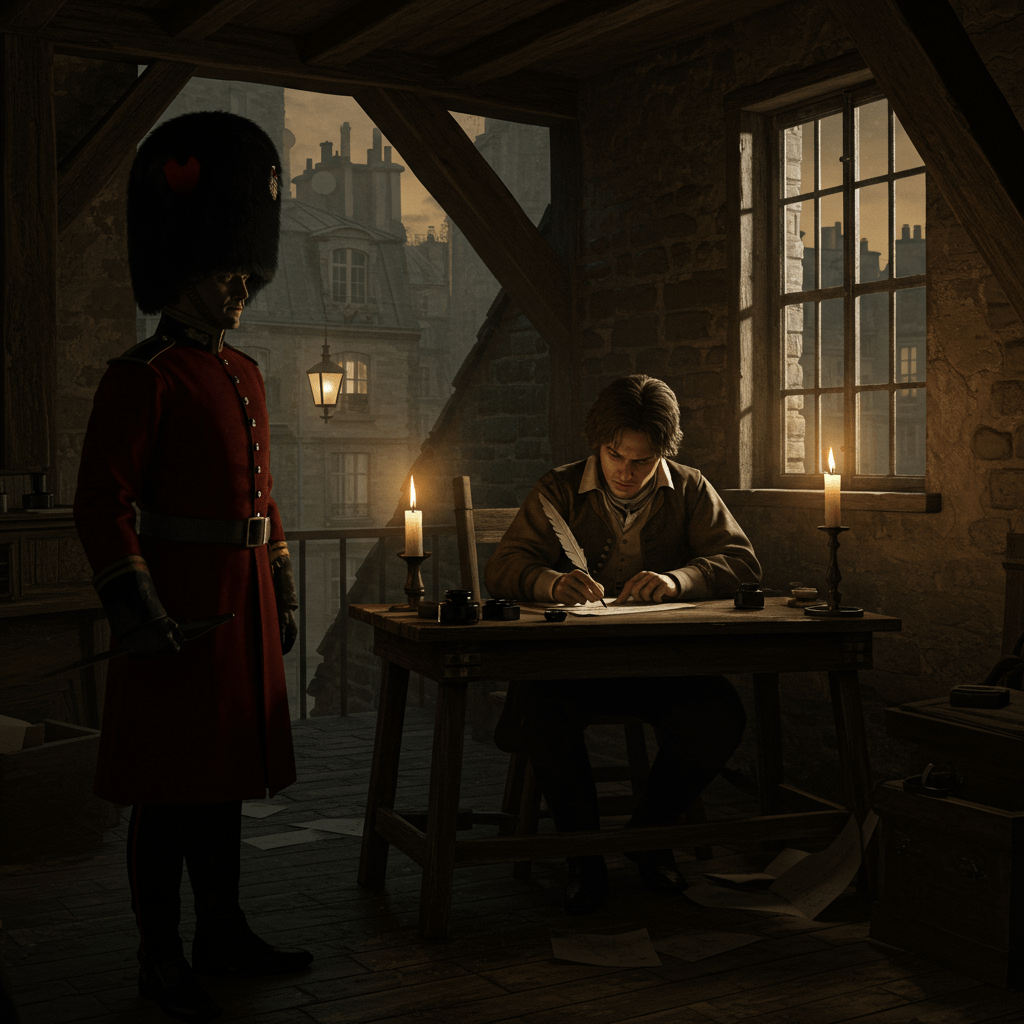

Les journalistes, ces sentinelles de la vérité, sont les premiers à en subir les conséquences. Chaque article est scruté à la loupe, chaque phrase est pesée, chaque mot est analysé pour déceler la moindre trace de sédition. Les journaux, vitrines de l’opinion publique, sont soumis à une surveillance constante, à la merci d’un coup de plume qui peut décider de leur sort. Les censeurs, gardiens vigilants du pouvoir, veillent au grain, traquant sans relâche la moindre étincelle de rébellion. Ils sont les chiens de garde de l’ordre établi, leurs crocs acérés prêts à déchiqueter tout ce qui pourrait remettre en question l’autorité.

Les Artistes et le Pouvoir

L’art, cet autre langage de la liberté, n’est pas épargné par la censure. Les peintres, les sculpteurs, les musiciens, tous sont contraints de naviguer entre les lignes, de déguiser leurs messages critiques sous des allégories subtiles. Une toile représentant la liberté peut être interprétée comme une allégorie de la révolution, et l’artiste risque de se retrouver emprisonné pour crime de lèse-majesté. La création artistique, autrefois source d’inspiration et de subversion, devient un champ de mine où chaque pas doit être calculé, chaque trait de pinceau méticuleusement pensé.

La Littérature et la Censure

Les écrivains, ces maîtres de la langue, ces architectes des mots, se retrouvent eux aussi pris au piège de la censure. Chaque roman, chaque poème, chaque essai est passé au crible de l’autorité, chaque phrase est disséquée à la recherche d’une pensée subversive. Les ouvrages considérés trop audacieux, trop critiques, sont confisqués, interdits de publication, parfois même brûlés publiquement. Les auteurs, pour préserver leur liberté, doivent faire preuve d’ingéniosité, utilisant le langage codé, l’allégorie, le symbole, pour exprimer leurs idées sans tomber dans les griffes de la censure. La littérature, autrefois un espace de liberté, se transforme en un jeu d’échecs complexe où chaque coup doit être calculé avec précaution.

Le Théâtre et la Morale

Même le théâtre, cet art populaire par excellence, n’échappe pas aux griffes de la censure. Les pièces de théâtre, miroir de la société, sont soumises à une surveillance rigoureuse. Les scènes jugées trop osées, trop critiques, sont censurées, les dialogues modifiés, les personnages adoucis. Les comédiens, interprètes de ces textes, doivent adapter leur jeu, ajuster leurs intonations pour éviter les foudres de la censure. Le théâtre, qui était autrefois un espace d’expression libre, devient un lieu où l’art doit s’incliner devant la morale imposée par le pouvoir.

La lutte contre la censure est un combat permanent, une guerre d’ombre menée dans les salons, les imprimeries, les théâtres. Les intellectuels, les artistes, les écrivains, tous sont engagés dans cette bataille pour préserver la liberté d’expression. Ils se cachent, ils se dissimulent, ils contournent les obstacles, mais jamais ils n’abandonnent l’espoir d’un jour où la plume sera plus forte que l’épée, où la parole sera libre, et où l’art ne connaîtra plus de frontières.

Le parfum de la liberté se mêle à l’odeur âcre de la censure, dans une danse macabre qui se poursuit encore aujourd’hui. Les salons, témoins de ce combat incessant, continuent de bruisser de voix, certaines étouffées, d’autres puissantes et libres, témoignant de la force indomptable de l’esprit humain face à la tyrannie du contrôle.