L’année est 1889. Paris resplendit, une toile chatoyante tissée de fer et de lumière, sous le regard protecteur de la Tour Eiffel, toute nouvelle. Dans les ruelles pavées, les odeurs de la ville, un mélange envoûtant de pain chaud, de café torréfié et de fumées industrielles, se mêlent à une nouvelle senteur, plus subtile, plus prometteuse : celle d’une gastronomie en pleine mutation.

Les bouleversements industriels ont transformé les habitudes alimentaires. Les produits manufacturés envahissent les étals, détrônant les saveurs authentiques du terroir. Mais une résistance s’organise, silencieuse et déterminée, parmi les chefs visionnaires, les fermiers opiniâtres et les intellectuels éclairés. Ils rêvent d’une table qui nourrisse non seulement le corps, mais aussi l’âme et la planète. Une gastronomie responsable, durable, ancrée dans les traditions, mais tournée résolument vers l’avenir.

Les pionniers de la terre

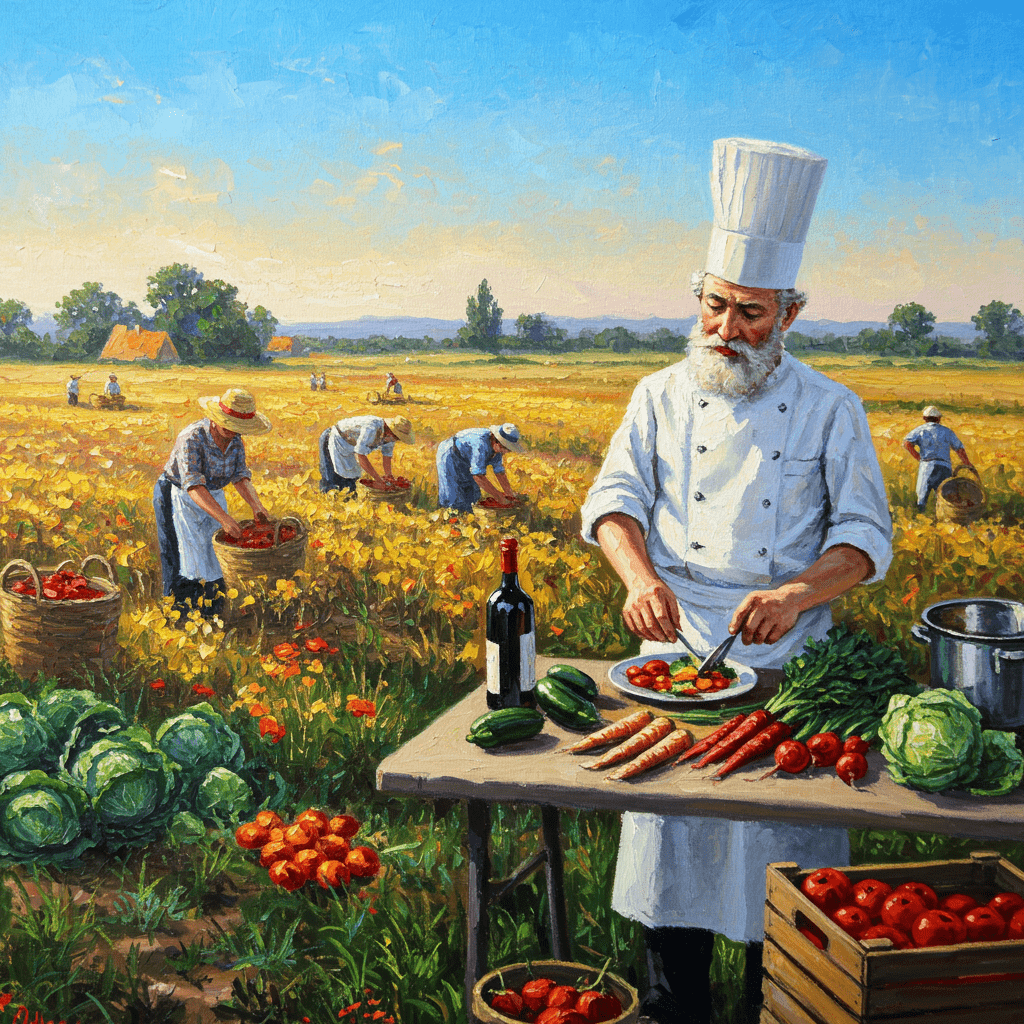

Dans les campagnes françaises, loin de l’effervescence parisienne, des hommes et des femmes luttent pour préserver les semences anciennes, les races animales locales, les méthodes agricoles traditionnelles. Ils sont les gardiens d’un héritage précieux, les artisans d’une gastronomie authentique. Au cœur de la Bourgogne, un vigneron obstiné refuse les engrais chimiques, préférant soigner ses vignes avec amour et patience. Ses raisins, gorgés de soleil et de terroir, donneront naissance à un vin d’exception, le reflet d’une nature respectée. En Provence, une famille d’agriculteurs perpétue l’art ancestral de la culture de l’olivier, produisant une huile d’olive d’une finesse inégalée, parfumée au soleil et au vent du Midi. Ces pionniers, souvent isolés et méconnus, sont les véritables héros d’une gastronomie durable, les bâtisseurs d’un avenir meilleur.

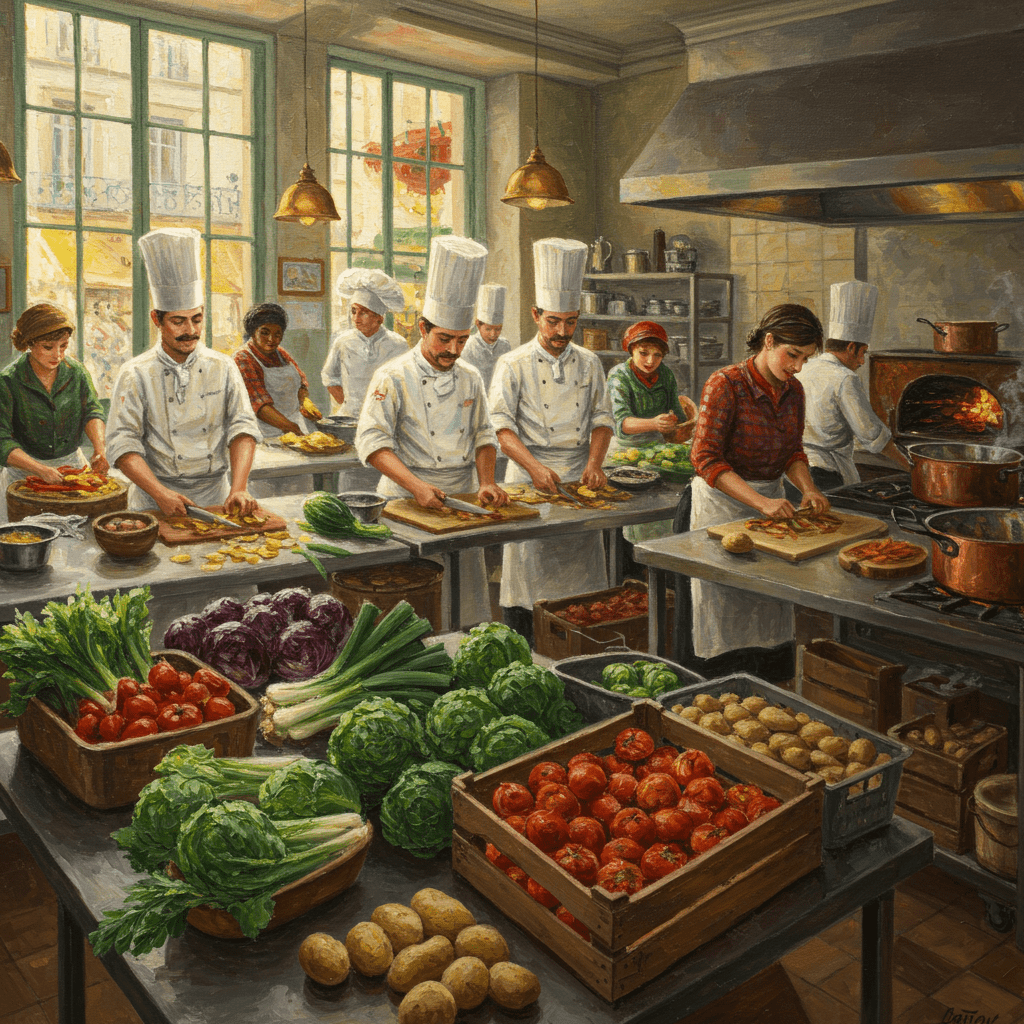

Les chefs visionnaires

À Paris, dans les cuisines des grands restaurants, une nouvelle génération de chefs s’élève. Ils ne se contentent pas de sublimer les produits, ils s’engagent. Ils recherchent l’excellence, mais aussi la responsabilité. Ils travaillent en étroite collaboration avec les producteurs, privilégiant les circuits courts, les produits de saison, les méthodes de culture raisonnées. Dans leurs assiettes, la nature s’exprime pleinement, avec simplicité et élégance. Ils inventent des recettes qui racontent une histoire, une histoire de terroir, de savoir-faire, de respect de l’environnement. Ce sont des artistes, des alchimistes, des poètes de la gastronomie.

Les intellectuels engagés

Les idées germent aussi dans les salons littéraires, les cafés et les universités. Des intellectuels, des écrivains, des journalistes, s’emparent de la question de l’alimentation, dénonçant les dérives de l’industrialisation, prônant une alimentation saine et responsable. Ils organisent des conférences, rédigent des articles, publient des livres, pour sensibiliser le public aux enjeux de la gastronomie durable. Ils sont les porte-parole d’une conscience nouvelle, celle d’une société qui prend conscience de son impact sur la planète et sur les générations futures. Leurs voix portent les valeurs essentielles : le respect, l’équilibre, la solidarité.

Les consommateurs éclairés

Le changement ne se fait pas sans la participation des consommateurs. Un public de plus en plus nombreux choisit de consommer autrement, privilégiant les produits locaux, de saison, issus de l’agriculture biologique. Ils recherchent la qualité, l’authenticité, le respect de l’environnement. Ils sont les acteurs d’une révolution silencieuse, une mutation des habitudes alimentaires qui s’opère lentement, mais sûrement. Ils sont le moteur d’un changement profond, qui va transformer non seulement nos assiettes, mais aussi nos rapports à la nature et à la société.

Le siècle nouveau pointe son nez, porteur de défis et d’espoirs. La gastronomie durable ne sera pas une simple mode, mais une nécessité, une condition de notre survie et de notre bien-être. Elle sera le symbole d’une nouvelle ère, où l’équilibre entre l’homme et la nature sera enfin trouvé, où la table sera le lieu d’une communion festive et responsable, où chaque bouchée sera une célébration de la vie, de la terre et de l’avenir.

Dans les années à venir, la gastronomie, toujours aussi riche et diversifiée, sera le reflet de cette prise de conscience collective, une symphonie de saveurs où tradition et modernité se fondront harmonieusement, où le respect de l’environnement sera la note dominante. Une ode à la vie, en somme.