L’année 1789, une année de faste et de fureur, de guillotine et de gastronomie. Paris, ville lumière, vibrait non seulement des cris de la Révolution, mais aussi des murmures savoureux des cuisines royales et des tavernes populaires. Alors que la Bastille tombait sous les coups des insurgés, une autre bataille, plus subtile, se livrait dans les chaudrons et sur les tables : celle de la cuisine, entre classicisme et modernité, entre tradition et innovation. Les chefs, ces artistes méconnus du palais, étaient eux aussi des révolutionnaires, remodelant les arts culinaires à l’image de la société en pleine mutation.

Le parfum des épices exotiques, autrefois réservé à la cour, se répandait désormais dans les rues, mêlé à l’odeur du pain noir et des légumes du marché. Les anciens privilèges culinaires s’effondraient, laissant place à une créativité bouillonnante, une véritable explosion de saveurs qui reflétait le bouleversement social. Les chefs, autrefois anonymes, devenaient les artisans d’une nouvelle gastronomie, plus démocratique, plus audacieuse, plus… révolutionnaire.

Les Maîtres de la Cuisine Classique

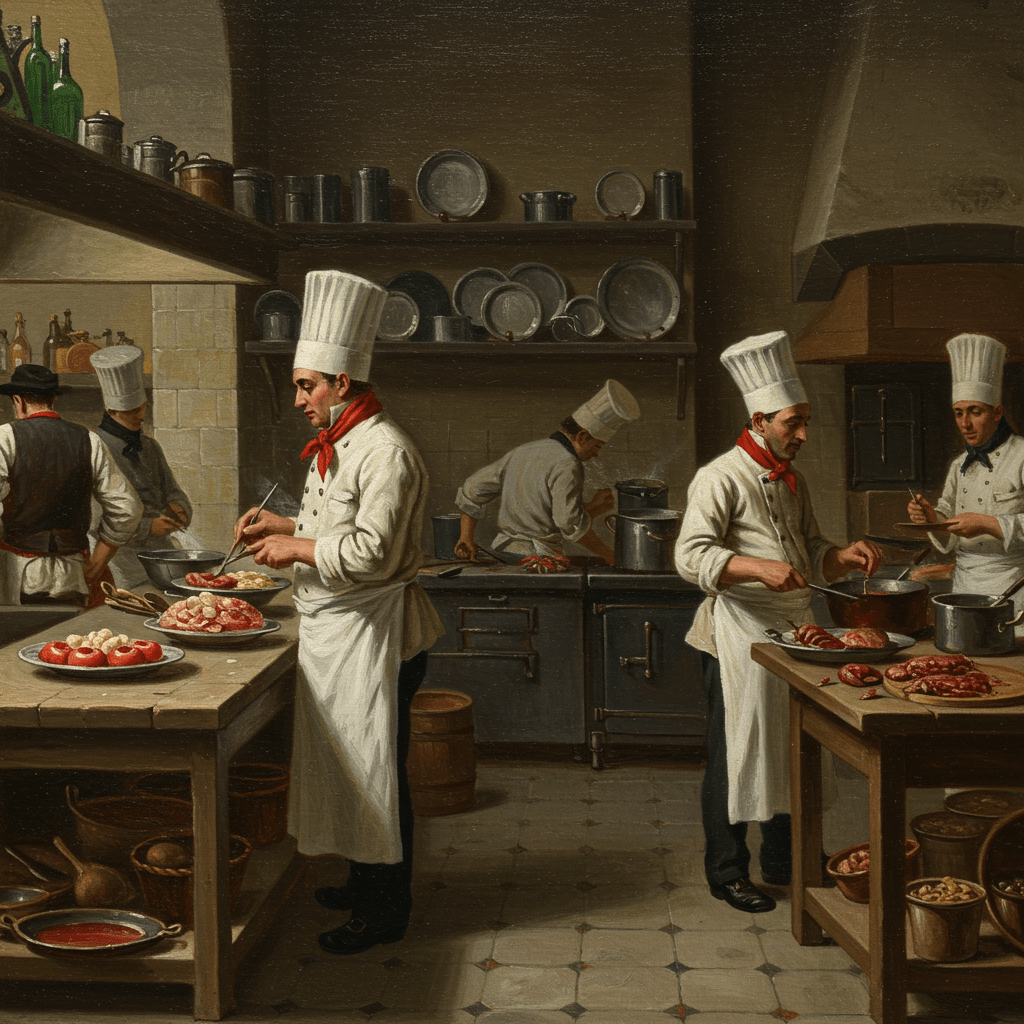

Avant la tempête, la cuisine française était un bastion du classicisme. Les grands chefs, formés dans les traditions rigoureuses de la gastronomie royale, maîtrisaient à la perfection les sauces mères, les techniques ancestrales de la cuisson, et l’art délicat de l’assemblage des saveurs. Ils étaient les gardiens d’un héritage précieux, celui d’une cuisine raffinée et sophistiquée, qui se voulait le reflet de la puissance et de la grandeur de la monarchie. Des noms comme ceux de Carême, le célèbre “architecte des festins”, ou encore Brillat-Savarin, auteur du “Physiologie du Goût”, incarnaient cette tradition, même si l’ombre de la Révolution planait déjà sur leurs créations.

L’Éclosion de la Cuisine Moderne

La Révolution française, en brisant les anciennes structures sociales, libéra également la créativité culinaire. De nouvelles idées, de nouveaux ingrédients, de nouvelles techniques firent leur apparition. Les chefs, plus libres de leurs mouvements et moins contraints par les rigidités de la cour, expérimentèrent sans relâche. L’influence des cuisines étrangères, jusque-là limitée, se fit sentir. Les épices exotiques, autrefois rares et chères, devinrent plus accessibles, transformant les saveurs des plats et ouvrant la voie à des créations audacieuses et originales. La simplicité et la rusticité devinrent des valeurs en vogue, reflétant l’idéologie révolutionnaire d’égalité et de fraternité.

Les Chefs Révolutionnaires: Entre Pouvoir et Popularité

Certains chefs se retrouvèrent mêlés au cœur même des événements révolutionnaires. Ils fournirent leurs services aux clubs politiques, aux assemblées, voire aux leaders de la Révolution. Leur art culinaire devint un outil de propagande, une manière de fédérer les opinions et de symboliser l’unité nationale. D’autres, plus discrets, continuèrent leur travail dans l’ombre, adaptant leurs créations au nouveau contexte social et économique. Mais tous, à leur manière, contribuèrent à façonner une nouvelle gastronomie, plus accessible et plus représentative de la société française en pleine transformation.

L’Héritage Gastronomique de la Révolution

La Révolution française marqua un tournant décisif dans l’histoire de la gastronomie. Elle ne fit pas seulement disparaître les anciennes hiérarchies culinaires, mais elle libéra également la créativité et l’innovation. Elle ouvrit la voie à une cuisine plus démocratique, plus ouverte aux influences étrangères, et plus proche des préoccupations de la population. L’héritage de cette période se fait sentir jusqu’à nos jours, dans la diversité et la richesse de la cuisine française contemporaine. Les chefs révolutionnaires, ces artistes méconnus du palais, ont laissé derrière eux une empreinte indélébile sur l’histoire culinaire de la France.

La Révolution française, un tourbillon d’idées et d’actions, a laissé une marque indélébile sur tous les aspects de la société française, de la politique à la gastronomie. L’histoire des chefs de cette époque tumultueuse est une leçon en soi, une preuve que l’innovation et la créativité peuvent fleurir même au milieu du chaos. Elle nous rappelle que la gastronomie, comme la politique, est un art complexe, où tradition et modernité se rencontrent dans un ballet incessant de saveurs et d’idées.