Mes chers lecteurs, préparez-vous à plonger dans les méandres les plus sombres du règne de Louis XIV, un âge d’or teinté de mort et de suspicion. Imaginez Versailles, ses jardins luxuriants, ses bals somptueux, un théâtre d’apparences où la poudre de perlimpinpin côtoie le poison le plus insidieux. Car derrière le faste, un murmure court, un frisson glacé qui paralyse la cour : l’Affaire des Poisons. Un scandale d’une ampleur sans précédent, une toile d’araignée tissée par des mains expertes, où des femmes en quête de pouvoir, des amants éconduits et des courtisans ambitieux se livrent à une danse macabre orchestrée par des figures aussi mystérieuses que terrifiantes. L’air est lourd de secrets, chaque sourire suspect, chaque compliment potentiellement empoisonné.

Ce soir, oublions la frivolité des salons et les romances convenues. Nous allons disséquer cette époque trouble, non pas à travers les chroniques officielles, mais à travers le prisme déformant et révélateur de la littérature et, plus tard, du cinéma. Car c’est dans ces miroirs imaginaires que l’âme véritable de l’Affaire des Poisons se révèle, débarrassée des oripeaux de la bienséance et des mensonges d’État. Préparez-vous, car le spectacle qui va suivre n’est pas pour les âmes sensibles. Nous allons lever le voile sur une conspiration qui a failli emporter le Roi-Soleil lui-même, et dont les échos résonnent encore aujourd’hui, dans les romans et les films qui s’en inspirent.

La Voisin : L’Ombre de Saint-Lazare

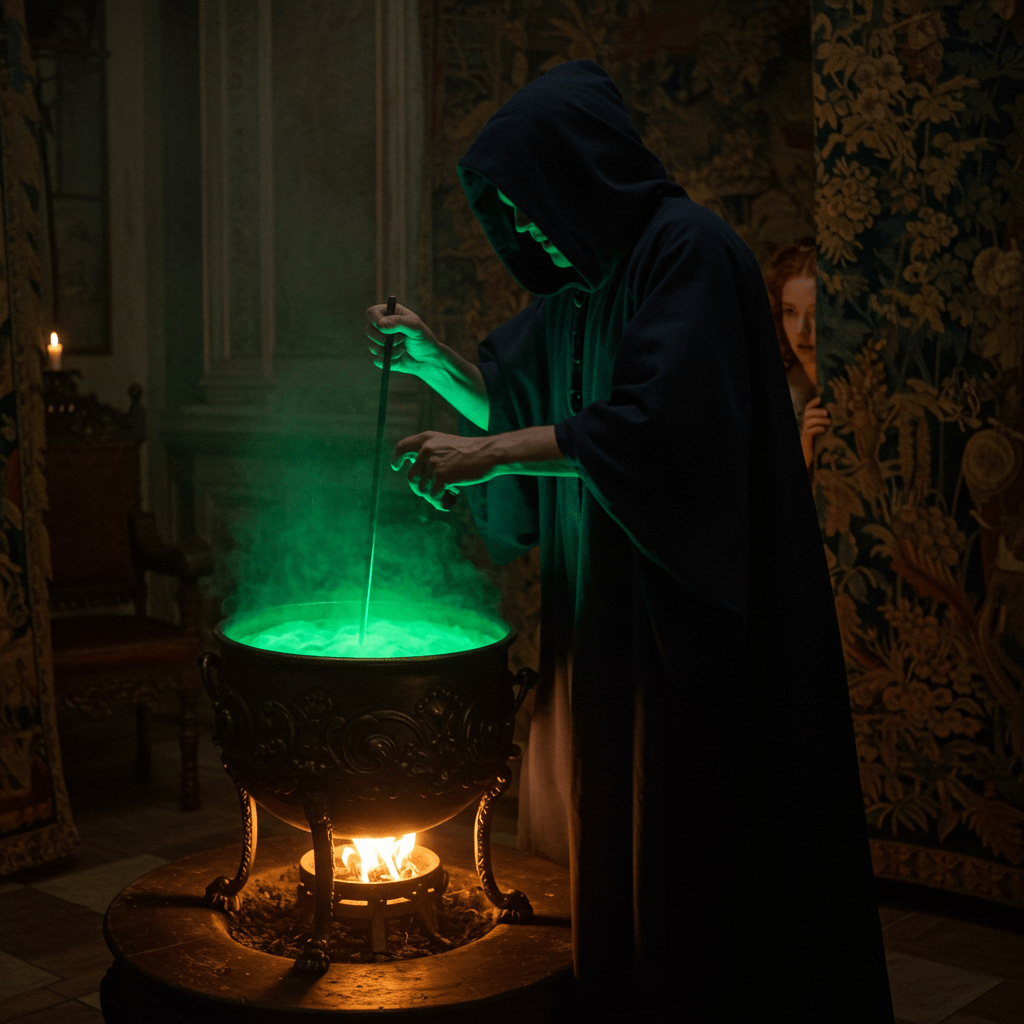

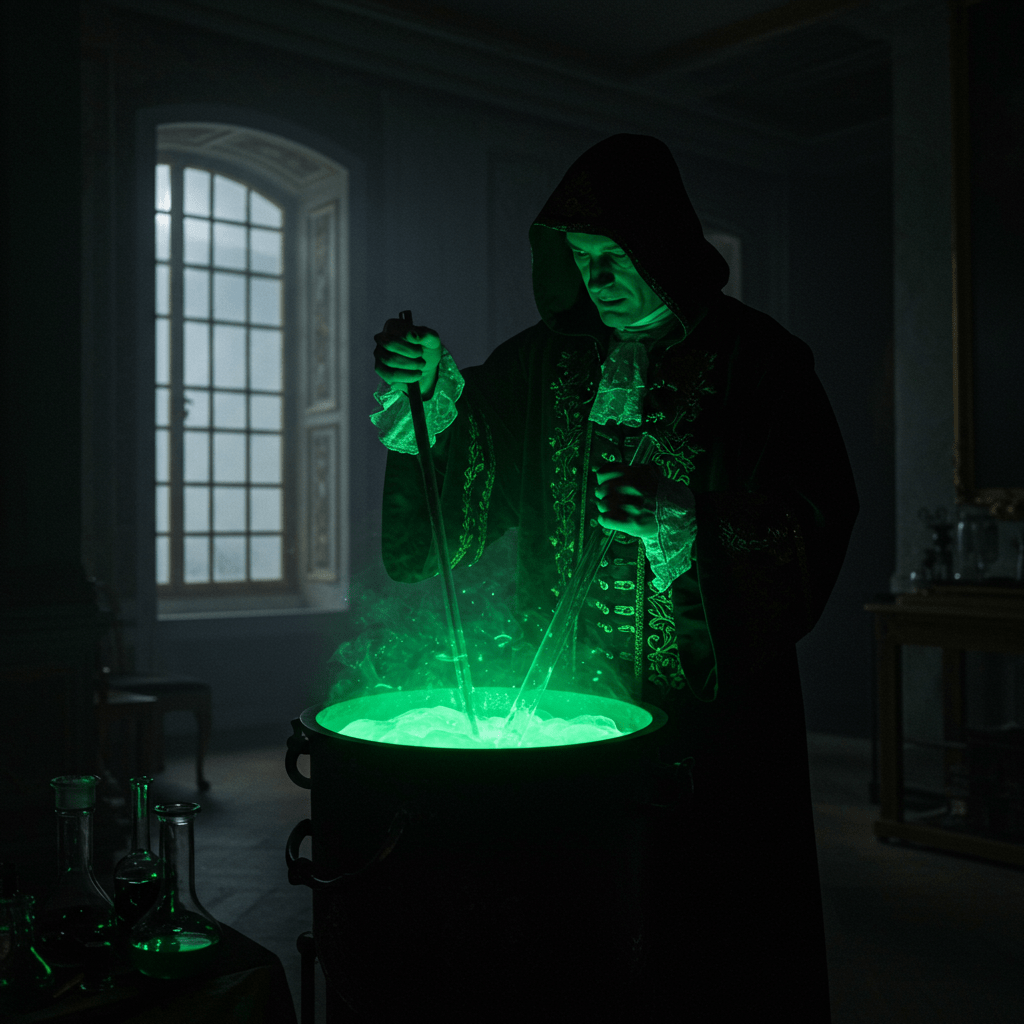

Catherine Monvoisin, plus connue sous le nom de La Voisin, est la figure centrale de ce drame. Imaginez une femme d’âge mûr, au regard perçant et à la réputation sulfureuse. Elle n’est ni noble, ni belle, mais elle possède un pouvoir immense : celui de donner et de reprendre la vie. Sa maison, située près de l’église Saint-Lazare, est un véritable antre de sorcellerie. On y trouve des fioles remplies de substances suspectes, des herbes séchées aux parfums étranges, et surtout, une clientèle huppée et désespérée. Des dames de la cour viennent la consulter, espérant obtenir un philtre d’amour pour retenir un amant volage, un poison subtil pour éliminer un rival encombrant, ou même, le secret d’une jeunesse éternelle.

L’atmosphère est lourde, presque palpable. Un soir, le Marquis de Brinvilliers, inquiet de la longue absence de sa femme, pénètre dans la demeure de La Voisin. Il entend des murmures, des incantations. Il aperçoit des silhouettes furtives, baignées dans la lueur vacillante des chandelles. Une odeur âcre lui prend à la gorge. Il se cache derrière un rideau et assiste, horrifié, à une scène digne des plus grands cauchemars. La Voisin, entourée de ses acolytes, prépare une potion mortelle. Elle récite des prières inversées, invoque des forces obscures. Le Marquis comprend alors que sa femme, la Marquise de Brinvilliers, est impliquée dans un complot monstrueux. Il s’enfuit, le cœur glacé par la terreur, emportant avec lui le secret qui va bouleverser la cour.

Dans les adaptations littéraires et cinématographiques, La Voisin est souvent dépeinte comme une figure ambivalente, à la fois monstrueuse et fascinante. Elle est la matérialisation des peurs et des fantasmes de l’époque, le symbole d’une société corrompue par l’ambition et le désir. On la voit tantôt comme une sorcière maléfique, tantôt comme une femme d’affaires avisée, exploitant la crédulité et le désespoir de ses contemporains. Mais quel que soit le point de vue adopté, elle reste une figure incontournable de l’Affaire des Poisons, l’architecte du mal qui a semé la terreur à Versailles.

Les Messes Noires et les Sacrifices Humains

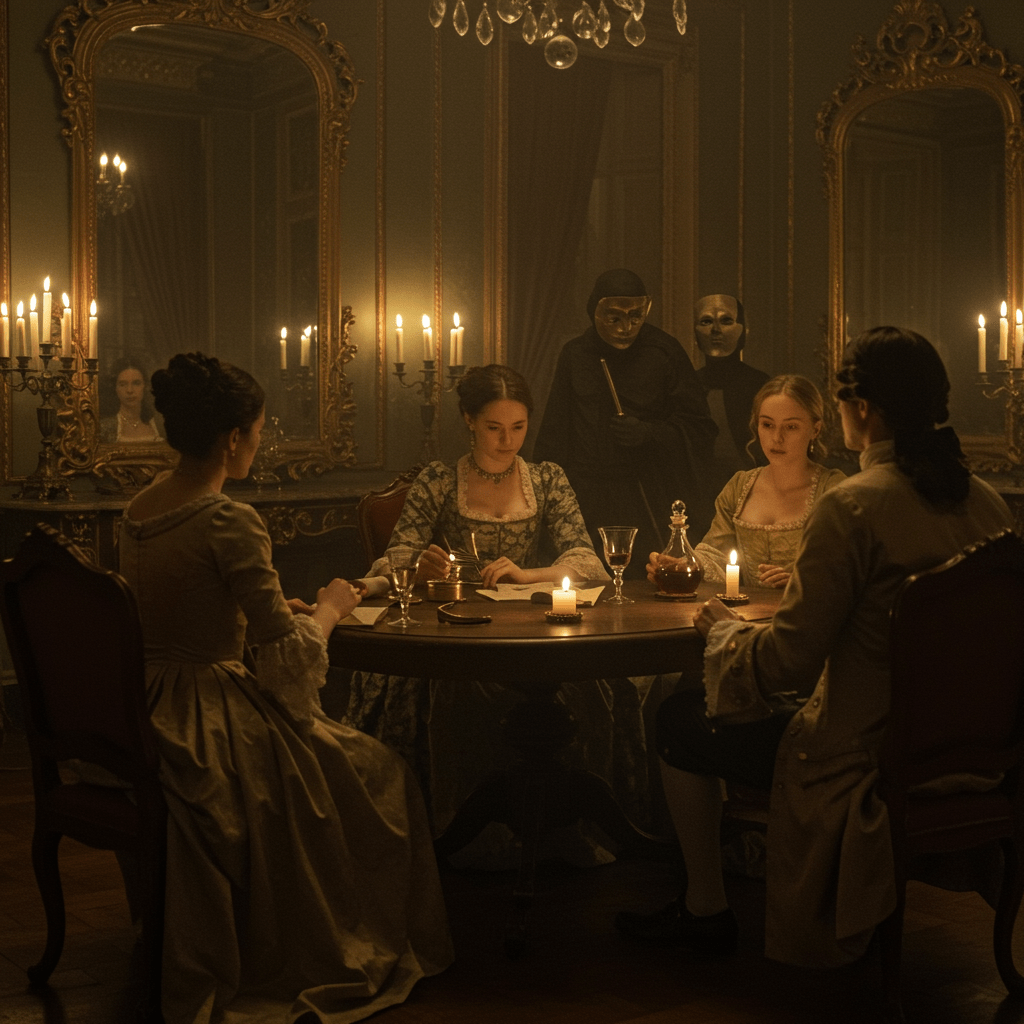

L’enquête menée par Nicolas de la Reynie, le lieutenant général de police, révèle rapidement que l’affaire ne se limite pas à quelques potions et à quelques amants déçus. Elle met au jour un réseau complexe et tentaculaire, impliquant des prêtres défroqués, des alchimistes douteux et des nobles en quête de sensations fortes. Les messes noires, célébrées dans des lieux isolés et secrets, sont au cœur de ce complot. On y invoque les forces du mal, on y prononce des blasphèmes, et surtout, on y sacrifie des enfants.

Imaginez une nuit sans lune, une forêt sombre et silencieuse. Au milieu des arbres, un autel improvisé, éclairé par des torches vacillantes. Autour, des silhouettes encapuchonnées, murmurant des incantations. Un prêtre, le visage dissimulé sous un masque, brandit un couteau. Une jeune femme, nue et tremblante, est allongée sur l’autel. Elle est la victime, l’offrande aux forces obscures. Le prêtre lève le couteau, prêt à accomplir le sacrifice. Soudain, un cri déchire le silence. Les torches s’éteignent. La panique s’empare des participants. La police, alertée par un témoin, fait irruption dans le lieu de culte. C’est le début de la fin pour les conspirateurs.

La littérature et le cinéma se sont emparés de ces scènes macabres, les transformant en tableaux saisissants et terrifiants. Les messes noires sont devenues un symbole de la décadence et de la corruption de la cour de Louis XIV. Elles illustrent la fragilité de la foi et la puissance des superstitions. Elles témoignent aussi de la violence et de la cruauté dont l’homme est capable, lorsqu’il est aveuglé par l’ambition et le désir.

Madame de Montespan : La Favorite Empoisonnée

Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, Marquise de Montespan, est l’une des figures les plus emblématiques de l’Affaire des Poisons. Belle, intelligente et ambitieuse, elle est la favorite du Roi-Soleil, la mère de plusieurs de ses enfants illégitimes. Mais son pouvoir est fragile, menacé par les intrigues de la cour et par la montée en puissance de Madame de Maintenon. Pour conserver la faveur du roi, elle est prête à tout, même à pactiser avec le diable.

On murmure qu’elle a consulté La Voisin pour obtenir des philtres d’amour et des potions abortives. On raconte qu’elle a participé à des messes noires, espérant ainsi ensorceler le roi et éliminer ses rivales. On dit même qu’elle a tenté d’empoisonner Louis XIV lui-même, afin de se débarrasser d’un mari encombrant et d’assurer l’avenir de ses enfants. La vérité est difficile à établir, tant les témoignages sont contradictoires et les preuves fragiles. Mais le doute plane sur Madame de Montespan, la transformant en une figure trouble et inquiétante.

Dans les romans et les films qui s’inspirent de l’Affaire des Poisons, Madame de Montespan est souvent dépeinte comme une femme fatale, à la fois victime et bourreau. Elle est le symbole des contradictions de l’époque, de la tension entre la beauté et la laideur, entre la vertu et le vice. On la voit tantôt comme une femme désespérée, prête à tout pour conserver son pouvoir, tantôt comme une manipulatrice machiavélique, capable des pires atrocités. Mais quel que soit le point de vue adopté, elle reste une figure fascinante, dont le destin tragique continue de nous interroger sur les limites de l’ambition et du désir.

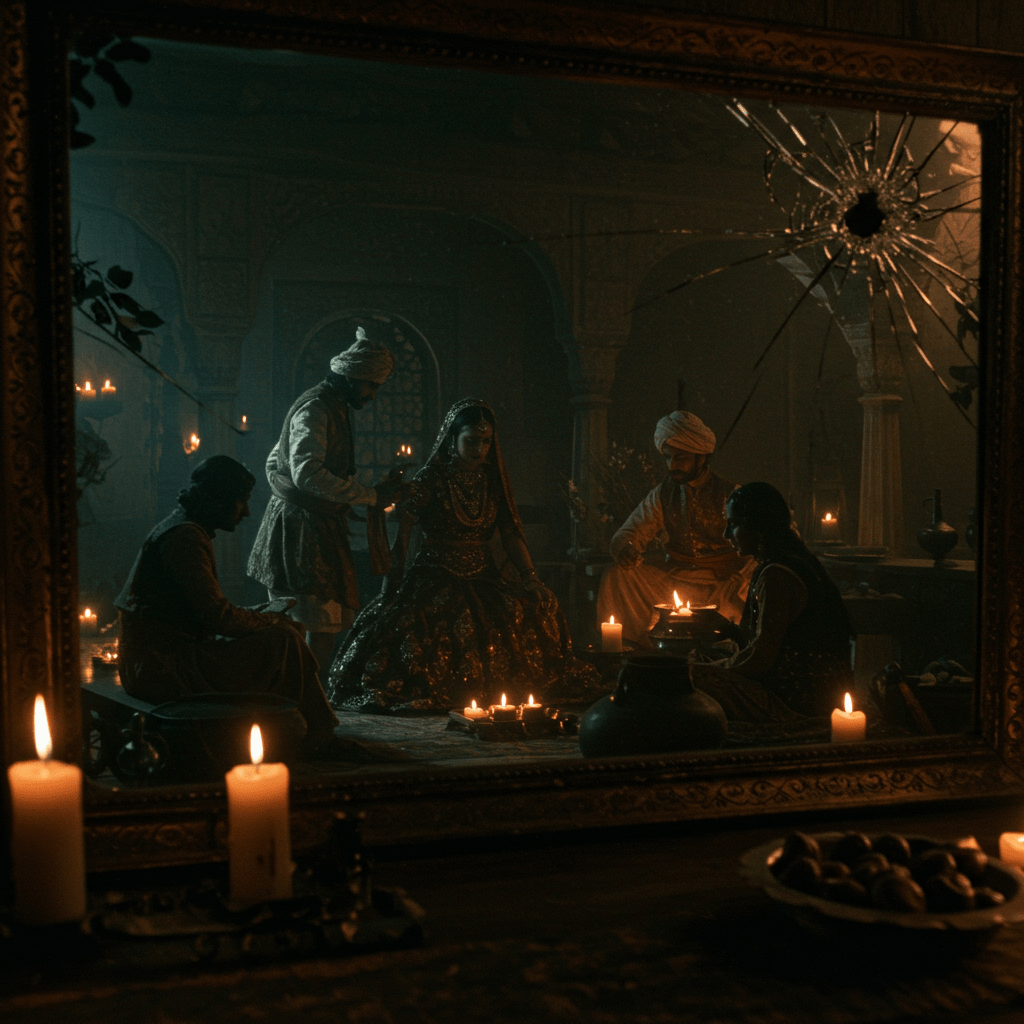

L’Héritage Littéraire et Cinématographique

L’Affaire des Poisons a laissé une empreinte indélébile sur la littérature et le cinéma français. De nombreux romans, pièces de théâtre et films se sont inspirés de ce scandale pour explorer les thèmes de la corruption, de l’ambition, de la superstition et de la folie. Des auteurs comme Alexandre Dumas, Victorien Sardou et Anne Golon ont contribué à populariser cette histoire, en la romançant et en la dramatisant. Des réalisateurs comme Bernard Borderie et Josée Dayan ont adapté ces romans au cinéma et à la télévision, offrant au public des images saisissantes et des interprétations mémorables.

Ces œuvres ne se contentent pas de raconter l’histoire de l’Affaire des Poisons. Elles l’utilisent comme un miroir pour réfléchir sur les travers de la société française, d’hier et d’aujourd’hui. Elles interrogent les rapports de pouvoir, les inégalités sociales, les injustices de l’époque. Elles mettent en lumière les faiblesses et les contradictions de l’âme humaine, sa capacité au bien comme au mal. Elles nous rappellent que derrière le faste et la beauté, se cachent souvent des secrets inavouables et des crimes impardonnables.

Ainsi, l’Affaire des Poisons continue de fasciner et d’inspirer les artistes. Elle est une source inépuisable d’histoires et de personnages, un terrain fertile pour explorer les thèmes les plus sombres et les plus complexes de l’existence humaine. Et tant que l’ambition, le désir et la soif de pouvoir existeront, l’écho de cette affaire retentira dans nos œuvres et dans nos consciences.

L’Affaire des Poisons, bien plus qu’un simple fait divers du règne de Louis XIV, est une tragédie humaine universelle. Elle nous rappelle que la beauté peut cacher la laideur, que le pouvoir corrompt, et que la vérité est souvent plus complexe et plus sombre que les apparences ne le laissent croire. Son écho résonne encore aujourd’hui, dans nos romans, nos films, et dans les recoins les plus obscurs de notre propre âme. Gardons-nous de l’oublier.