L’année est 1889. Paris, ville lumière, scintille de mille feux, mais au-delà des boulevards illuminés et des salons élégants, une autre symphonie se joue, plus discrète, mais non moins captivante : celle de la collaboration entre les acteurs publics et privés pour la gastronomie. Une collaboration qui, à l’instar d’une partition orchestrale complexe, mêle les notes discordantes des intérêts divergents aux accords harmonieux d’une ambition commune : nourrir la population et sublimer le goût de la France.

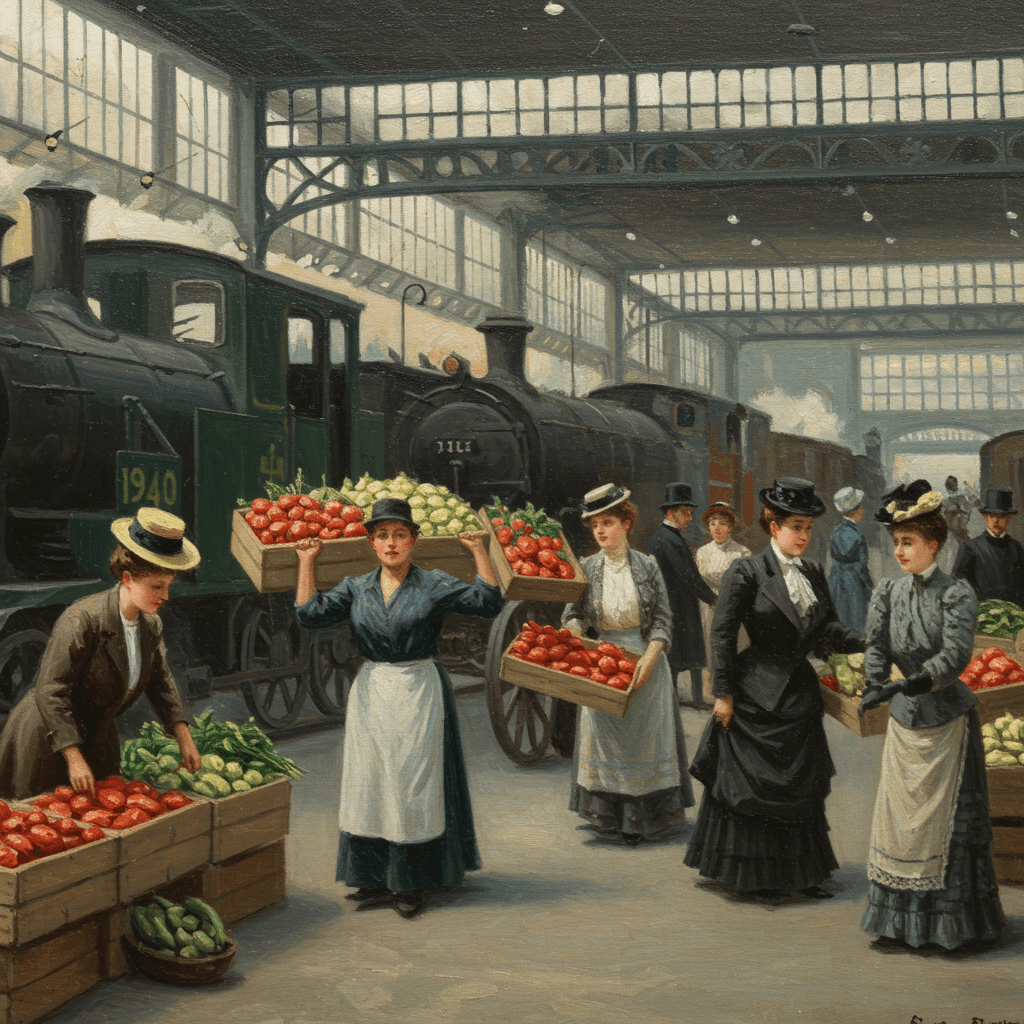

Le ventre de Paris, ce n’est pas seulement les Halles, grouillantes de vie et de produits frais, mais aussi un réseau invisible de fermes, de marchés, de chemins de fer, tous interconnectés par une volonté politique et une ingéniosité entrepreneuriale sans précédent. Des fermiers, aux mains calleuses mais habiles, cultivent des terres enrichies par des techniques agricoles innovantes, encouragées par l’État. Leurs produits, autrefois cantonnés aux marchés locaux, voyagent désormais sur des voies ferrées flambant neuves, rejoignant les grandes villes à une vitesse inégalée, préservant ainsi leur fraîcheur et leur saveur.

Les Ministères et les Champs

Le Ministère de l’Agriculture, sous la houlette de personnages aussi déterminés qu’ambitieux, joue un rôle central dans cette orchestration. Des fonctionnaires, loin des paillettes parisiennes, sillonnent la campagne française, conseillant les agriculteurs, promouvant de nouvelles techniques de culture et de sélection, organisant des expositions et des concours pour encourager l’innovation et la qualité. Ils sont les chefs d’orchestre silencieux, dont les directives, parfois contraignantes, contribuent à l’harmonie générale.

Des subventions publiques, fruits d’un budget national conscient de l’importance de l’agriculture dans la prospérité du pays, permettent aux fermiers d’investir dans des équipements modernes, des engrais améliorés, des systèmes d’irrigation plus performants. L’État ne se contente pas d’assister passivement : il façonne activement le paysage agricole, orientant les productions, favorisant certaines cultures au détriment d’autres, selon une stratégie nationale complexe et parfois controversée.

Les Chemins de Fer et les Marchés

Les compagnies ferroviaires, ces géants industriels en plein essor, constituent un maillon essentiel de cette chaîne de collaboration. Leurs réseaux de rails, qui s’étendent comme des artères à travers le pays, transportent non seulement les passagers, mais aussi des quantités impressionnantes de produits agricoles, reliant les zones de production aux centres urbains. Des accords sont conclus entre l’État et les compagnies privées, qui bénéficient de concessions et de subventions en échange de la mise en place de services efficaces et fiables.

Cependant, cette collaboration n’est pas sans tensions. Les tarifs de transport, le choix des itinéraires, la capacité des wagons frigorifiques : autant de points de friction entre l’État, soucieux de l’intérêt général, et les compagnies ferroviaires, dont le but premier est le profit. Des négociations serrées, des compromis difficiles, des compromissions parfois ambiguës : la symphonie de la gastronomie se joue aussi sur fond de rapports de force économiques et politiques.

Les Chefs et les Tables

Au cœur des cuisines parisiennes, les grands chefs, figures emblématiques de leur époque, jouent un rôle crucial dans la transformation des produits agricoles en œuvres culinaires d’art. Ces artistes de la gastronomie, inspirés par les nouvelles arrivées des marchés, composent des menus raffinés, mettent en valeur les saveurs de la France, contribuant à l’épanouissement d’une identité culinaire nationale.

Ils sont également impliqués dans un processus de collaboration, non seulement avec leurs fournisseurs, mais aussi avec les critiques gastronomiques, les journalistes, les écrivains, qui participent à la construction de la réputation des restaurants et à la promotion de leurs spécialités. Cette collaboration diffuse l’art culinaire au-delà des cercles restreints, contribuant à la démocratisation du bon goût.

Les restaurants, loin d’être de simples lieux de consommation, deviennent des espaces de sociabilité, des scènes où se rencontrent les élites, les artistes, les intellectuels, les hommes politiques. Ils sont les lieux d’une expression culturelle complexe, un reflet de la société française, de ses aspirations, de ses contradictions.

La Révolution du Goût

À la fin du XIXe siècle, la collaboration entre les acteurs publics et privés pour la gastronomie est loin d’être parfaite. Des inégalités persistent, des injustices subsistent. Mais ce qui est remarquable, c’est l’ambition commune, la volonté de créer un système plus efficace, plus juste, plus équitable pour nourrir la population et sublimer le goût de la France. Une symphonie imparfaite, sans doute, mais une symphonie pleine de vie, une symphonie qui continue de résonner aujourd’hui.

Cette collaboration, loin d’être un simple enchaînement d’actions isolées, représente une véritable révolution, une transformation profonde de la manière de produire, de transporter, et de consommer les aliments. Un témoignage poignant de la capacité de la collaboration à transcender les intérêts particuliers pour servir un objectif commun : le plaisir partagé du goût.