Paris, 1847. L’air est lourd, chargé de l’odeur âcre du charbon et d’une angoisse sourde qui semble émaner des pavés eux-mêmes. Les ombres s’allongent plus vite qu’à l’accoutumée, et le murmure constant de la ville, ce bourdonnement familier, est ponctué par des échos plus sinistres : le claquement sec des portes de la Conciergerie, le sanglot étouffé d’une femme devant la prison de la Force, le roulement funèbre d’une charrette transportant un condamné. La peur, mes chers lecteurs, est une reine cruelle qui règne en maître sur notre belle capitale, et ses palais sont les prisons, ses édits, les châtiments.

Chaque ruelle, chaque carrefour, chaque façade austère porte en lui le souvenir d’une sentence, d’une exécution, d’une vie brisée. On chuchote des histoires de crimes sordides, de complots ourdis dans les bas-fonds, de vengeances implacables. L’ombre de la guillotine, bien qu’elle ait été reléguée hors des murs de la ville, plane toujours sur nos esprits, rappelant à chacun que la justice, aussi impartiale soit-elle dans ses principes, est souvent aveugle dans son application.

La Conciergerie: Antichambre de la Mort

La Conciergerie! Ce nom seul suffit à glacer le sang. Jadis palais royal, elle est devenue le dernier domicile de tant d’âmes perdues. Imaginez, mes amis, ces murs épais, imprégnés des larmes et des regrets de ceux qui y ont attendu leur destin. Marie-Antoinette elle-même y a séjourné, contemplant peut-être, depuis sa fenêtre grillagée, les jardins du Palais de Justice, ignorant que son propre jardin, son propre royaume, étaient à jamais perdus.

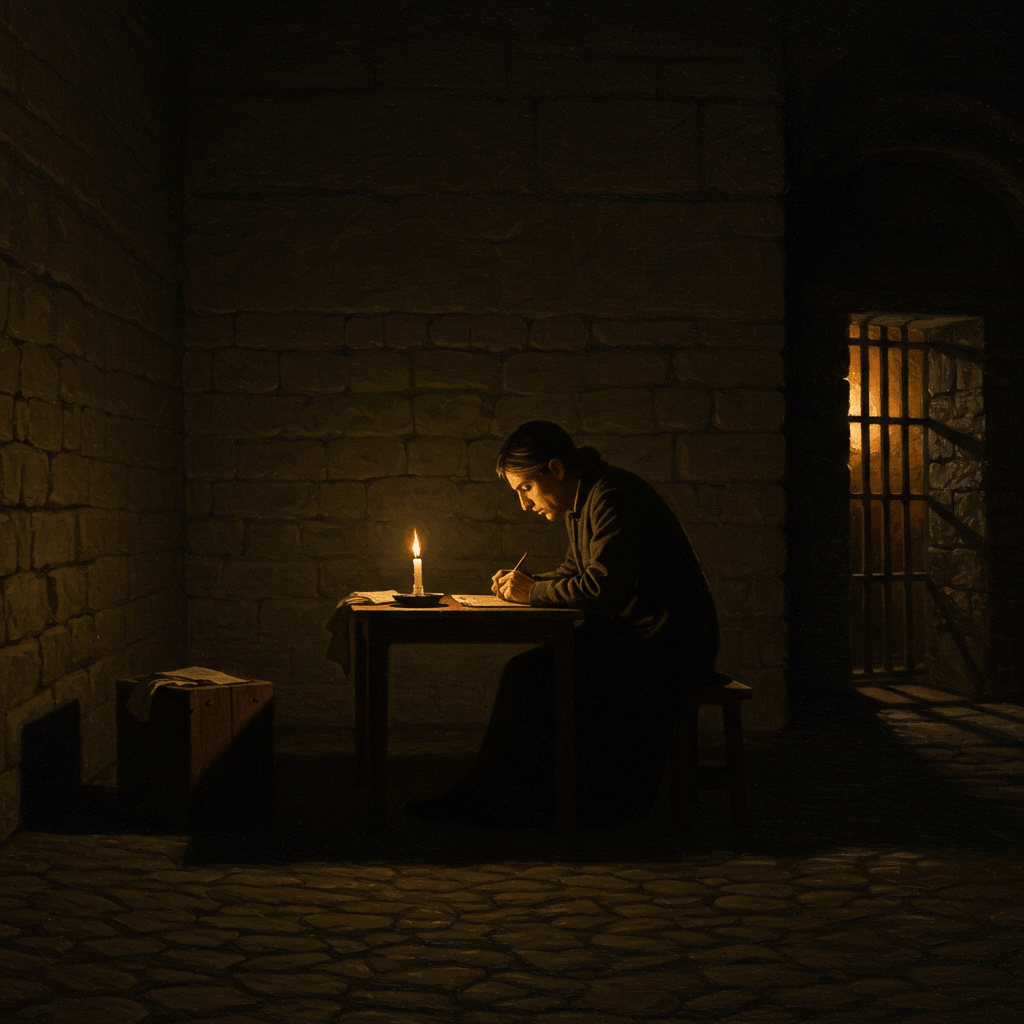

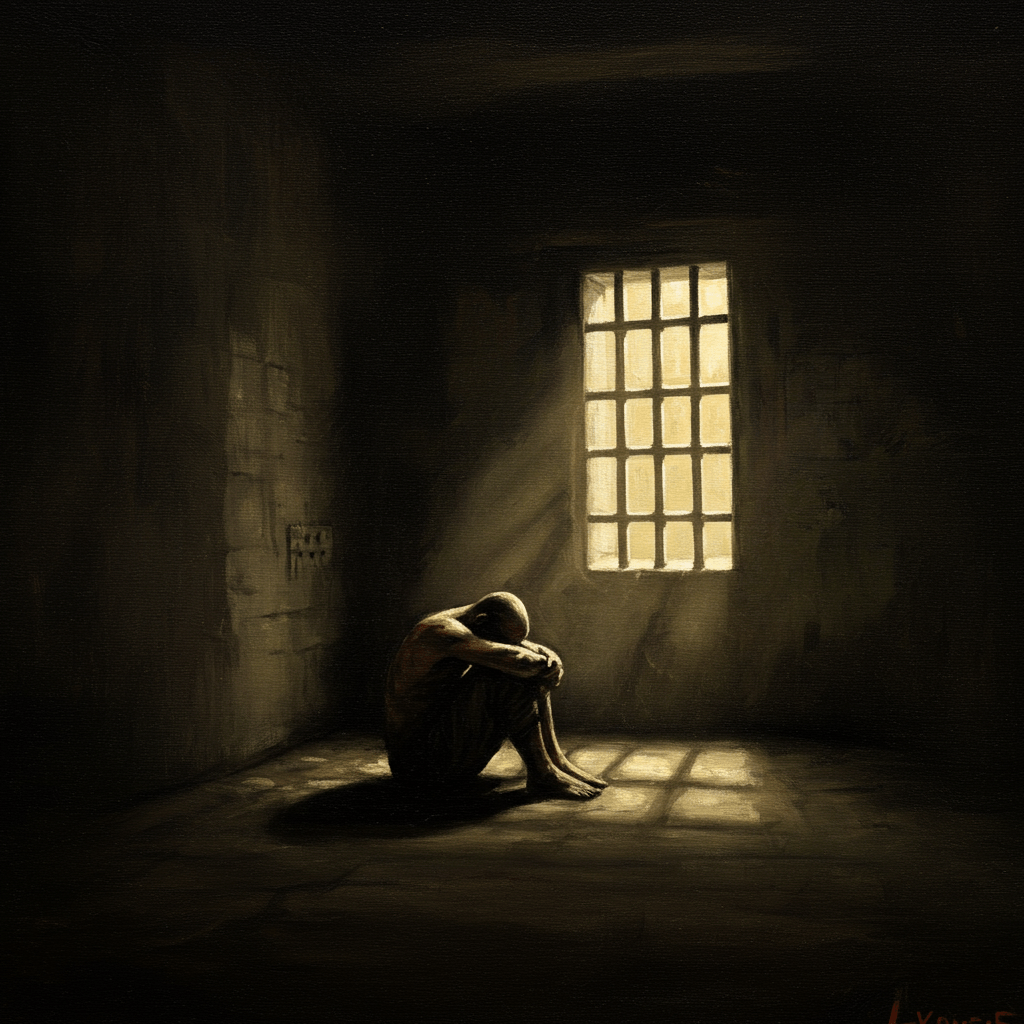

J’ai pu, grâce à une faveur accordée par un gardien complaisant (et quelques pièces sonnantes), pénétrer dans ces lieux maudits. L’humidité y est suffocante, la lumière parcimonieuse. Les cellules, sombres et exiguës, sont meublées d’un grabat misérable et d’un seau rouillé. On peut encore distinguer, gravés sur les murs, des noms, des dates, des suppliques désespérées. J’ai lu, près d’une minuscule lucarne, l’inscription suivante : “Pour ma fille, que Dieu la protège.” Un frisson m’a parcouru l’échine. Qui était cet homme, cet époux, ce père, dont l’amour filial a survécu à l’horreur de l’enfermement?

Un gardien, un homme au visage buriné par les années de service, m’a raconté une histoire effroyable. Celle d’un jeune homme, accusé à tort de vol. Il avait beau clamer son innocence, personne ne voulait l’écouter. Chaque jour, il implorait, il suppliait, il pleurait. Mais les rouages de la justice, implacables, continuaient de tourner. La veille de son exécution, il a griffonné sur le mur de sa cellule un poème poignant, un cri de désespoir. Le lendemain, il a été conduit à la guillotine. Quelques jours plus tard, on a découvert la vérité : le véritable coupable avait été arrêté, et il avait avoué son crime. Trop tard! La justice, aveugle et sourde, avait déjà accompli son œuvre.

La Force: Le Désespoir des Femmes

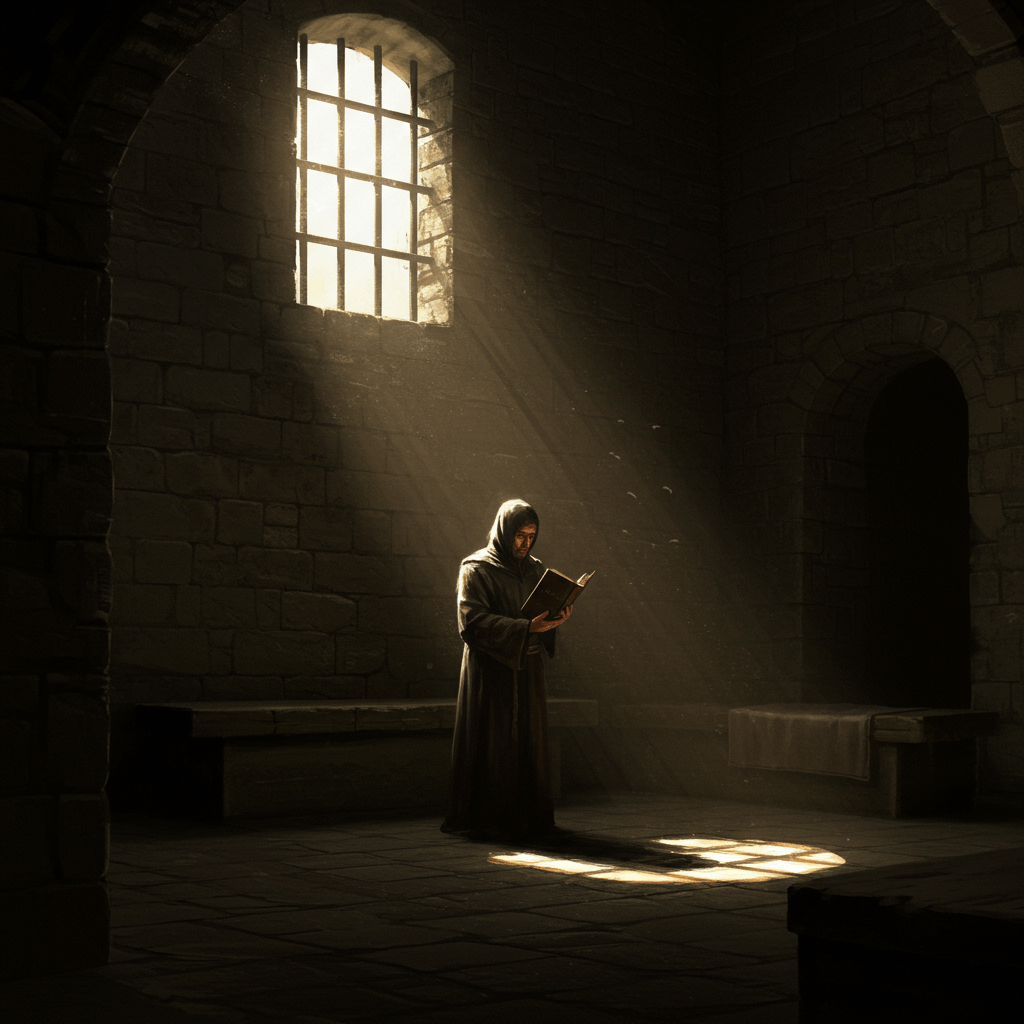

La prison de la Force, réservée aux femmes, est un autre lieu de désolation. Là, derrière ces murs hauts et austères, se cachent des histoires de misère, de déchéance, de folie. Des femmes de toutes conditions s’y côtoient : voleuses, prostituées, empoisonneuses, révolutionnaires. Toutes, à leur manière, sont des victimes du destin, des proies faciles pour la justice impitoyable.

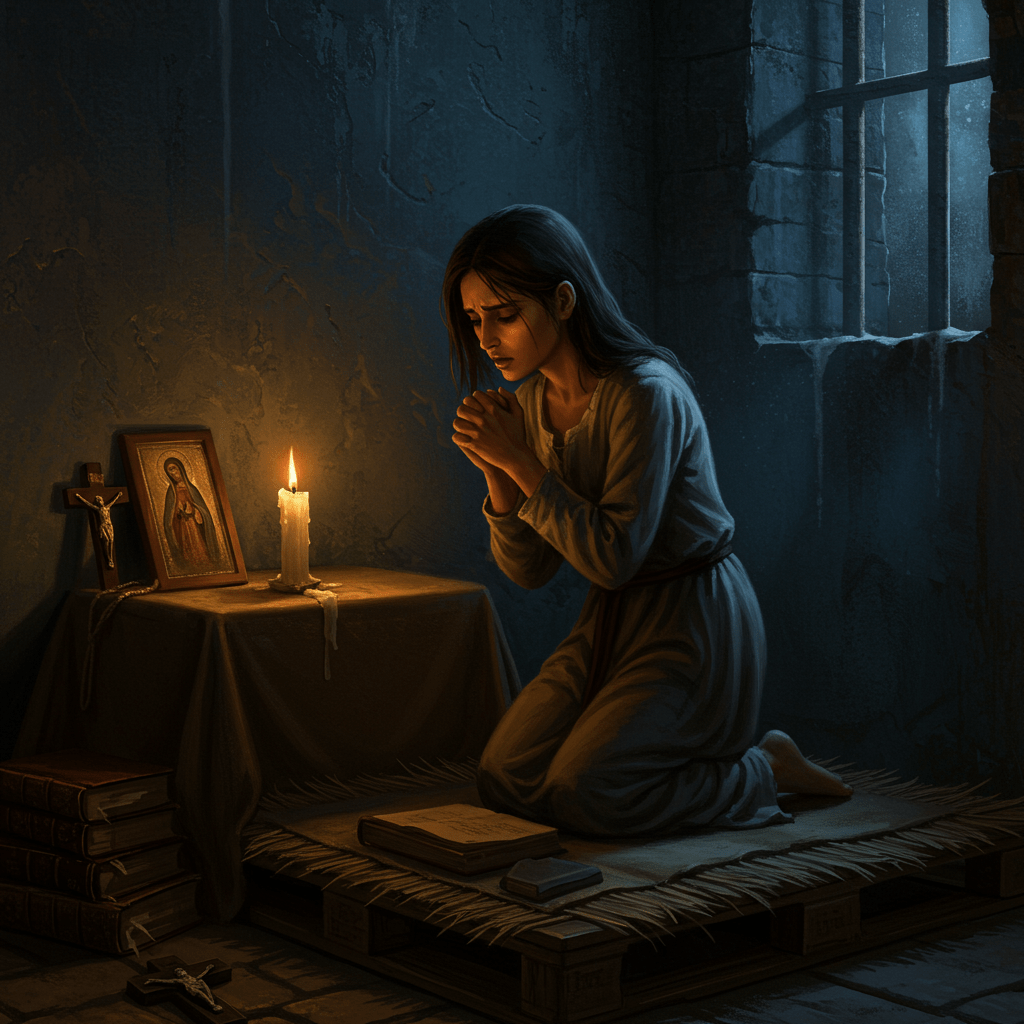

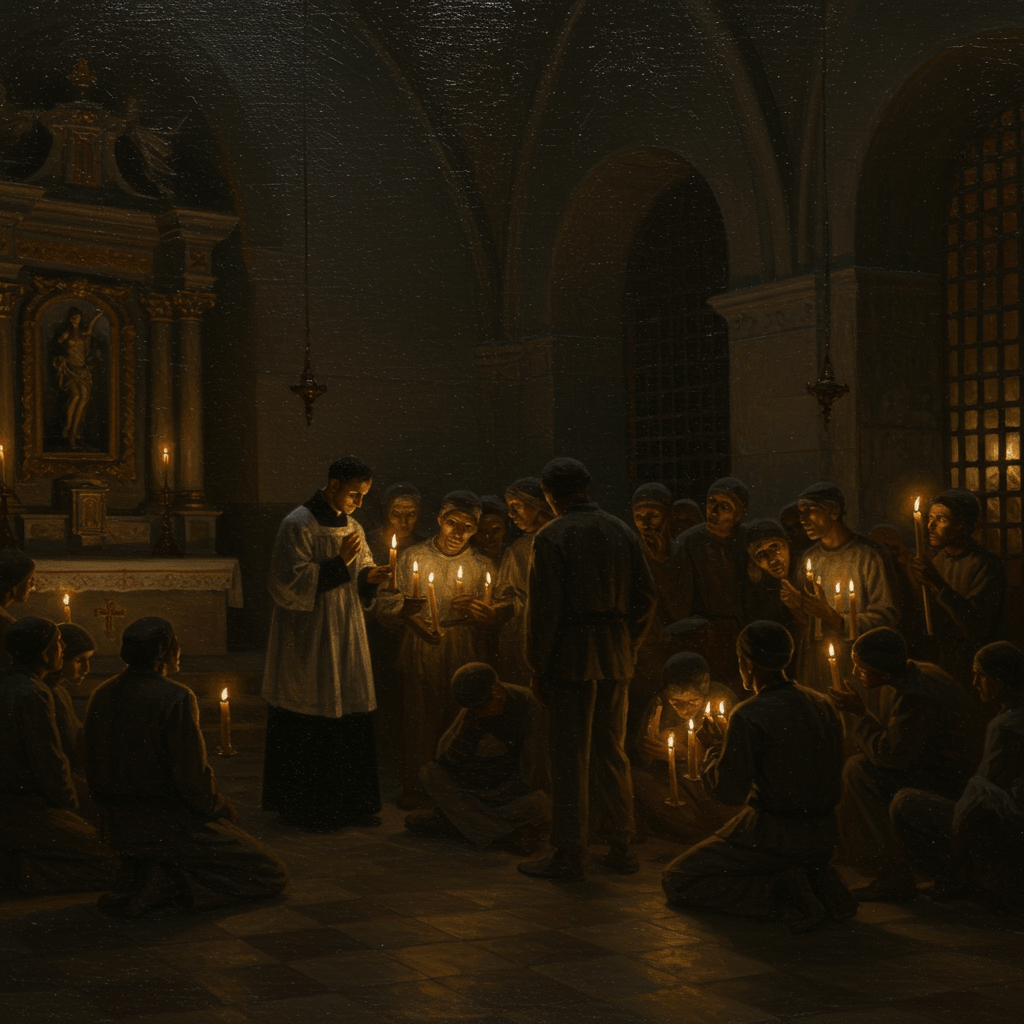

J’ai rencontré, grâce à une ancienne religieuse qui visitait régulièrement les prisonnières, une jeune femme du nom de Lisette. Elle avait à peine vingt ans, un visage d’ange et des yeux d’une tristesse infinie. Elle était accusée d’avoir assassiné son amant, un riche bourgeois qui l’avait séduite puis abandonnée. Elle clamait avoir agi en état de légitime défense, mais personne ne la croyait. Elle m’a raconté, la voix brisée par les sanglots, son histoire. Comment elle avait été abusée, trompée, humiliée. Comment elle avait perdu son honneur, sa réputation, sa famille. Comment elle avait été réduite à la misère et au désespoir. Son crime, si crime il y a eu, était celui de l’amour bafoué, de la dignité piétinée.

La Force est un lieu de souffrance indicible. Les conditions de vie y sont déplorables. Les cellules sont surpeuplées, insalubres. La nourriture est infecte, les soins médicaux inexistants. Les gardiennes sont souvent brutales, insensibles. Le désespoir y règne en maître, et la folie guette chacune des prisonnières.

Bicêtre: L’Ombre des Aliénés

Bicêtre! Ce nom évoque des images de souffrance, de déraison, de terreur. À la fois prison et asile, Bicêtre est le refuge des aliénés, des criminels, des vagabonds, de tous ceux que la société rejette et condamne. J’ai visité cet établissement, et j’en suis ressorti profondément bouleversé. L’atmosphère y est pesante, suffocante. On sent la présence de la folie, de la misère, de la mort.

Les aliénés sont enfermés dans des cellules sombres et humides, enchaînés, battus, privés de toute humanité. Les traitements sont barbares : saignées, purgatifs, douches froides, électrochocs. On croit pouvoir guérir la folie par la violence, par la terreur. Mais on ne fait que l’aggraver, la rendre plus féroce.

J’ai vu un homme, enfermé depuis des années, qui se prenait pour Napoléon. Il portait un bicorne en papier, et il haranguait les murs de sa cellule, se croyant à la tête de ses armées. J’ai vu une femme, complètement démente, qui passait ses journées à chanter des chansons obscènes et à se gratter le corps jusqu’au sang. J’ai vu un enfant, abandonné par ses parents, qui avait perdu la raison à force de solitude et de maltraitance. Ces images, mes chers lecteurs, me hantent encore aujourd’hui.

Bicêtre est un lieu de honte, un témoignage de la cruauté et de l’indifférence de notre société. Il est temps de réformer ces pratiques barbares, de reconnaître la dignité et les droits de ceux qui souffrent de troubles mentaux. Il est temps de les soigner avec humanité et compassion, au lieu de les enfermer et de les torturer.

La Guillotine: Spectacle de la Mort

La guillotine! L’instrument de la Terreur, le symbole de la justice révolutionnaire. Bien qu’elle ait été reléguée hors des murs de Paris, elle continue d’exercer une fascination morbide sur les esprits. Chaque exécution attire une foule immense, avide de sang et de sensations fortes. C’est un spectacle effrayant, dégoûtant, mais qui, paradoxalement, attire et repousse à la fois.

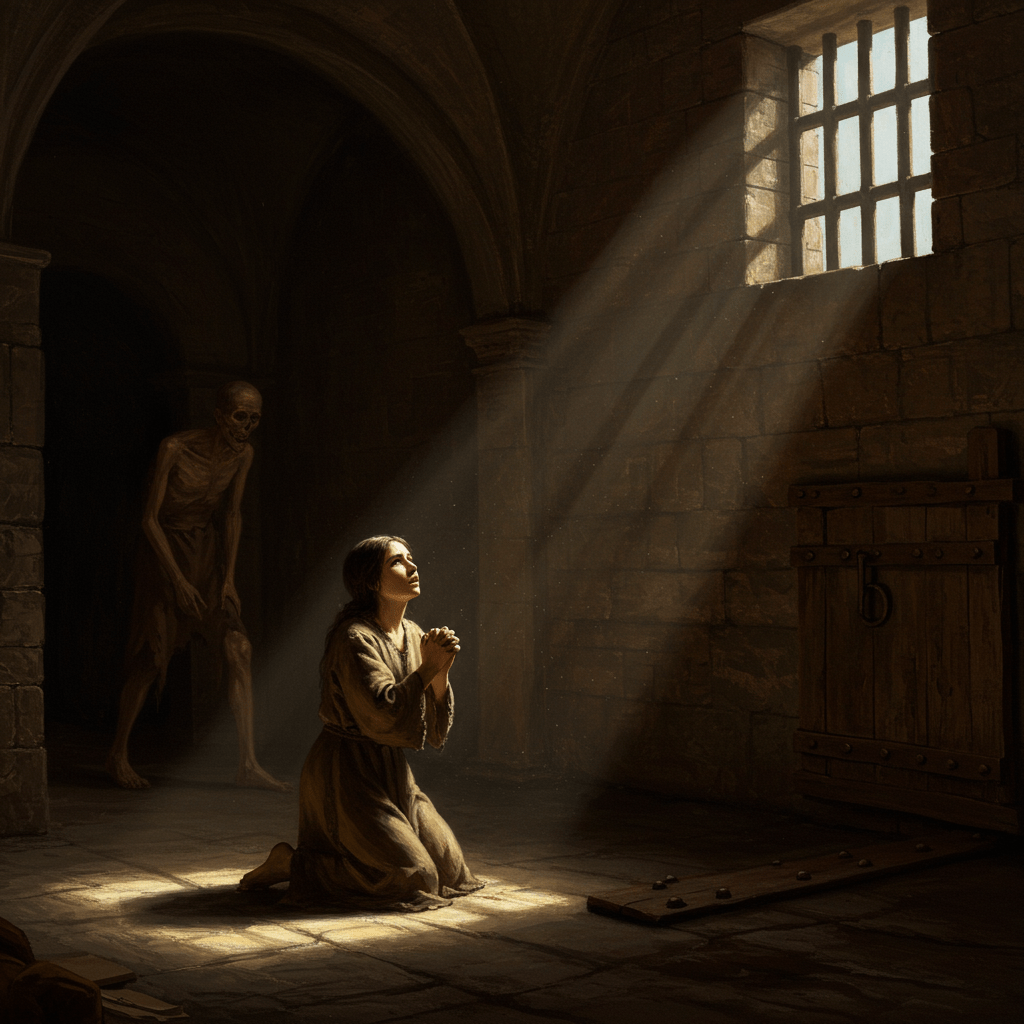

J’ai assisté, il y a quelques années, à une exécution. Un homme, accusé de parricide, était condamné à mort. La foule était compacte, bruyante, excitée. On se bousculait, on se poussait, on se disputait pour avoir la meilleure place. Des enfants étaient hissés sur les épaules de leurs parents, pour ne rien manquer du spectacle. L’atmosphère était électrique, chargée de tension et de voyeurisme.

Lorsque le condamné est apparu, escorté par les gardes, un silence de mort s’est abattu sur la foule. Il était pâle, les traits tirés, mais il marchait d’un pas ferme. Il a refusé de se confesser à un prêtre, et il a regardé la guillotine avec un mélange de défi et de résignation. On l’a attaché sur la bascule, on a abaissé le couperet, et, en un instant, sa tête a roulé dans le panier. Un cri d’horreur s’est élevé de la foule, suivi d’un silence pesant. Puis, lentement, les gens ont commencé à se disperser, emportant avec eux le souvenir de ce spectacle macabre.

La guillotine est un instrument de mort, mais elle est aussi un symbole de la justice. Elle est censée punir les coupables et dissuader les autres de commettre des crimes. Mais elle est aussi un instrument de terreur, un rappel constant de la fragilité de la vie et de la puissance de l’État. Elle est un spectacle effrayant, mais qui, paradoxalement, continue de fasciner et d’attirer les foules.

Ainsi, mes chers lecteurs, s’achève notre exploration des prisons et des châtiments qui règnent sur Paris. Un tableau sombre, certes, mais nécessaire. Car il est important de se souvenir de ces lieux de souffrance, de ces histoires de misère et de désespoir. Il est important de ne pas oublier que la justice, aussi nécessaire soit-elle, peut être aveugle et cruelle. Et il est surtout important de se battre pour une société plus juste et plus humaine, où la peur ne soit plus la reine, et où la dignité de chaque individu soit respectée.

La nuit tombe sur Paris, et les ombres s’allongent à nouveau. Mais peut-être, grâce à cet éclairage cru sur les injustices de notre temps, pourrons-nous allumer une petite lumière d’espoir, et commencer à bâtir un avenir meilleur. Car, comme le disait un grand homme, “la liberté n’est pas un fruit mûr qui tombe de lui-même, il faut la cueillir avec courage”.