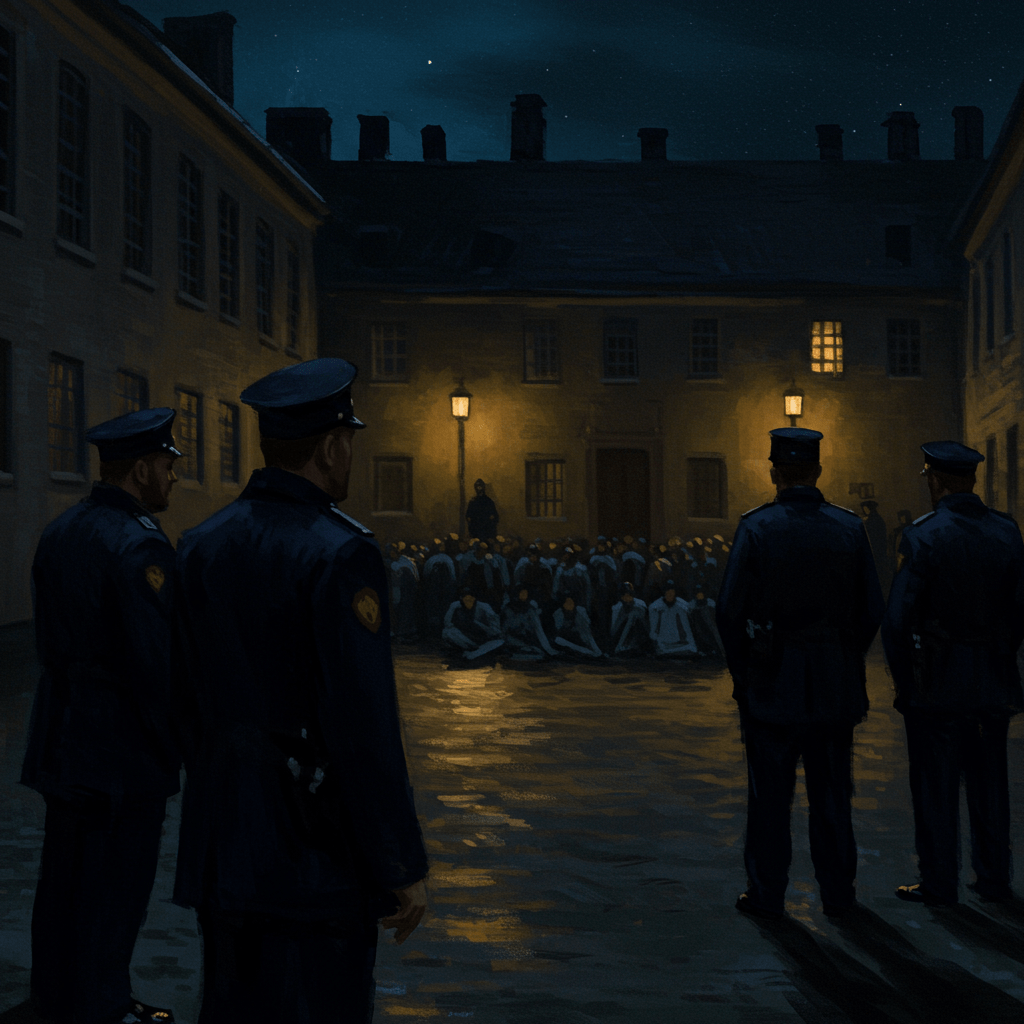

L’année est 1848. Un vent de révolution souffle sur Paris, mais derrière les barricades et les discours enflammés, une autre réalité, plus sombre, persiste. Dans les murs épais et impénétrables de la prison de Bicêtre, l’ombre règne en maître. Des cris étouffés, le bruit sourd des pas sur le pavé humide, le poids implacable de la pierre… Ici, derrière les barreaux et les portes de fer, se déroule un drame silencieux, celui des gardiens, les hommes qui, jour après jour, affrontent l’enfer des murs et les âmes brisées qu’ils enferment.

Leur uniforme bleu foncé, usé par les années de service et la rudesse du quotidien, ne les protège pas des regards hagards et des murmures des détenus. Ils sont les témoins impuissants des souffrances, des désespoirs, des actes de violence qui se jouent sous leurs yeux. Ces hommes, souvent issus des couches les plus modestes de la société, sont eux-mêmes des figures brisées, marqués par la violence et la misère qu’ils côtoient chaque jour. Leur rôle n’est pas seulement de surveiller, de maintenir l’ordre, mais aussi de tenter de maintenir un fragile équilibre entre la barbarie et la survie, un équilibre aussi fragile que la flamme vacillante d’une bougie dans la nuit.

La Routine de la Désolation

Leur journée débute avant l’aube, dans la fraîcheur glaciale des cours intérieures. Le bruit des clés, le cliquetis des cadenas, le grincement des lourdes portes de bois… Un orchestre funèbre qui accompagne le lever des détenus. Ils sont les premiers à pénétrer dans les cellules, à observer les visages décharnés, les yeux creux de ceux qui passent leurs nuits à rêver de liberté. Chaque jour est une répétition monotone de vérifications, de distributions de nourriture, de nettoyage des cellules, un travail pénible et usant qui laisse peu de place à l’espoir.

L’odeur âcre de la maladie, du renfermement, de la souffrance humaine, est omniprésente. La tuberculose, le typhus, le scorbut… les maladies rongent les corps et les esprits. Les gardiens, confrontés à ces maux quotidiens, assistent impuissants à la lente agonie de ceux qu’ils surveillent. Ils deviennent des spectateurs involontaires d’une tragédie sans fin, où la mort est un acteur familier. Certains y trouvent une certaine forme d’indifférence, une carapace protectrice contre les horreurs qu’ils voient, tandis que d’autres sont brisés, rongés par le remords et l’impuissance.

Les Murmures dans l’Ombre

La nuit, lorsque les lourdes portes sont fermées, et que le silence de la prison se fait plus lourd encore, les murmures recommencent. Des cris, des prières, des imprécations… Des sons qui traversent les murs, qui s’insinuent dans les rêves des gardiens, hantant leurs nuits. Ils entendent les récits des crimes, les confessions des âmes tourmentées, les lamentations des désespérés. Ces voix, ces murmures, sont comme des fantômes qui les poursuivent, qui s’accrochent à eux, les empêchant de trouver le repos.

Il y a une solidarité tacite entre les gardiens, une fraternité forgée dans l’épreuve et la solitude. Ils partagent des histoires, des secrets, des peurs, dans les rares moments de répit. Des conversations chuchotées, des regards complices, des gestes discrets… Une communauté d’hommes unis par leur expérience commune, leur contact quotidien avec l’abîme humain. Ils se racontent des anecdotes, des moments de folie, de violence, de désespoir, et chacun y trouve une forme de réconfort, une preuve que leur souffrance n’est pas unique.

Les Visages de la Démence

Certains détenus, victimes de la maladie ou de la folie, représentent un danger pour eux-mêmes et pour les autres. La violence imprévisible, les crises de démence, les accès de rage… Les gardiens doivent faire face à ces situations, souvent sans moyens suffisants, avec le risque permanent de se faire attaquer. Leur courage, leur sang-froid, sont mis à rude épreuve chaque jour. Ils doivent faire preuve de fermeté, mais aussi de compassion, et trouver un équilibre délicat entre le maintien de l’ordre et l’humanité.

Au fil des années, les gardiens se transforment, sont façonnés par l’environnement brutal et oppressant de la prison. Leurs visages s’endurcissent, leurs regards deviennent plus graves, plus pénétrants. Ils acquièrent une certaine sagesse, une connaissance instinctive de l’âme humaine, une capacité à déceler les intentions cachées, à lire la peur et la souffrance dans les yeux des détenus. Leur expérience les transforme, les marque à jamais.

L’Héritage de la Pierre

Le temps passe, les années s’accumulent, et les gardiens quittent leur poste, laissant derrière eux les murs impitoyables de Bicêtre. Mais l’enfer des murs ne les quitte pas. Les souvenirs, les images, les voix, les murmures… Ils les emportent avec eux, gravés dans leur mémoire, comme autant de cicatrices invisibles. Ils reviennent parfois dans leurs rêves, les hantant, les poursuivant, jusqu’à la fin de leurs jours. L’expérience de la prison, le contact quotidien avec la misère et la souffrance humaine, laisse une empreinte indélébile sur leur âme. Leur héritage n’est pas seulement celui de la pierre et du métal froid, mais aussi celui des âmes brisées qu’ils ont côtoyées, de la douleur qu’ils ont partagée.

Ce sont des hommes oubliés, des héros anonymes, qui ont passé leur vie au service d’un système impitoyable, confrontés à la face sombre de l’humanité. Leurs témoignages, même silencieux, résonnent encore aujourd’hui, un rappel poignant de l’enfer des murs et de la fragilité de l’âme humaine.