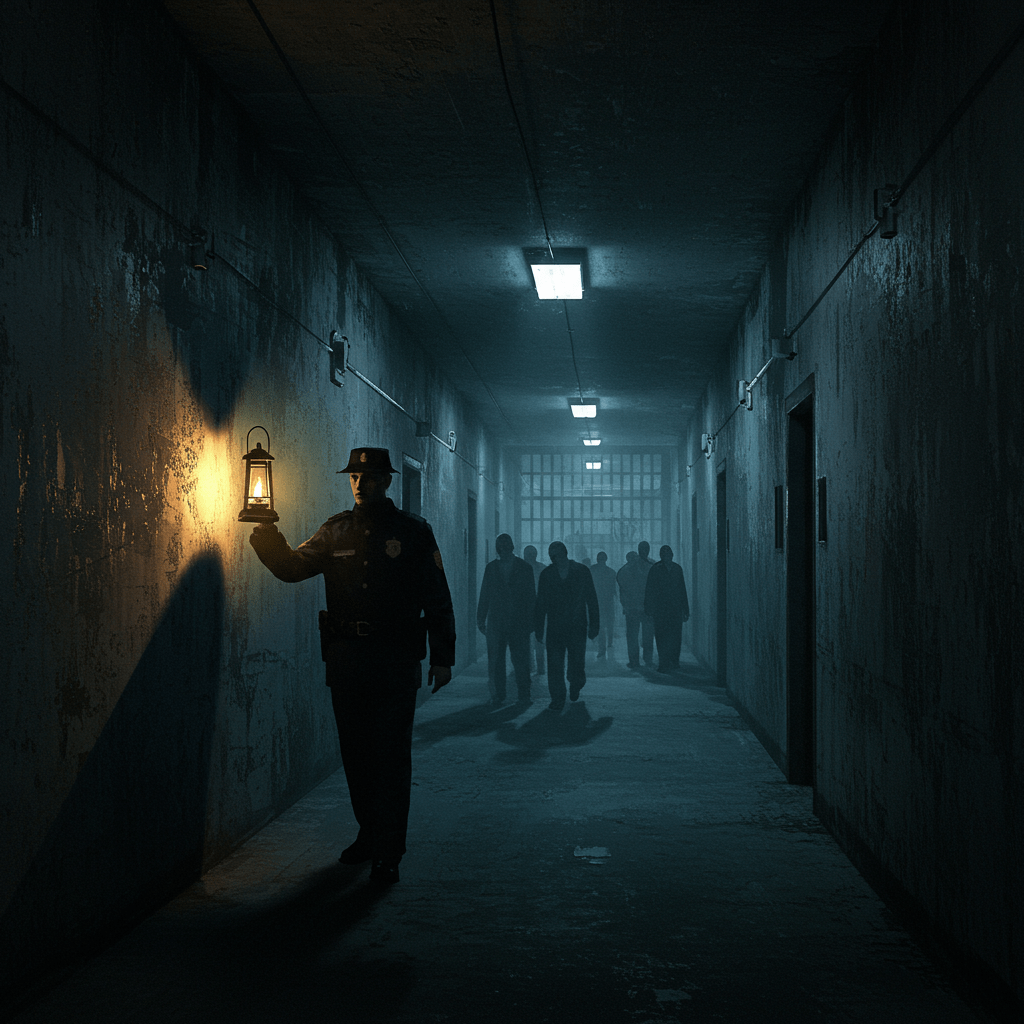

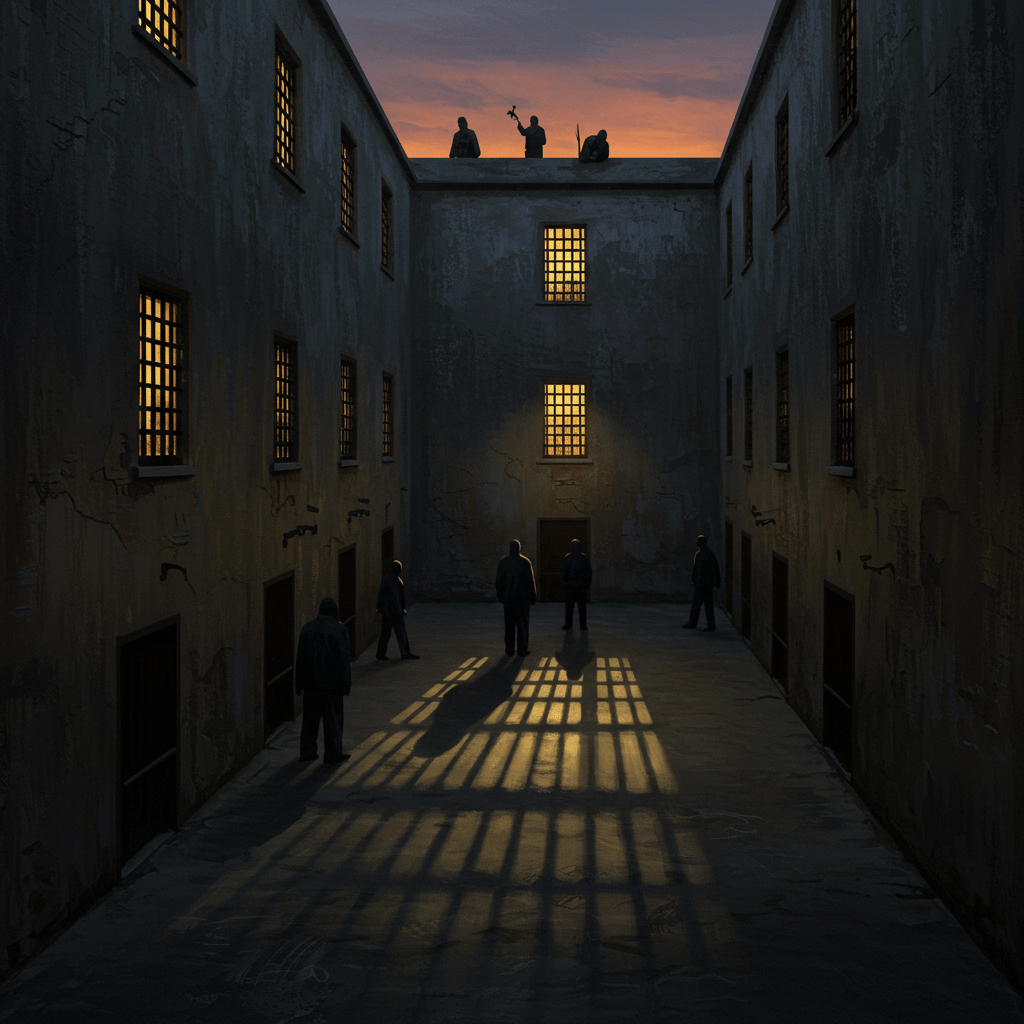

L’année est 1880. Un vent glacial souffle sur les murs de pierre de la prison de Tourmente, ses fenêtres semblables à des yeux vides scrutant la nuit. À l’intérieur, un monde à part, un microcosme de désespoir et de rédemption où les cris des condamnés se mêlent aux pas feutrés des gardiens. Ce soir-là, une étrange tension plane. Les murmures s’échappent des cellules, comme des serpents venimeux cherchant à s’échapper de leur cage. Le personnel pénitentiaire, habitué aux ténèbres et au silence pesant de Tourmente, semble plus nerveux que d’habitude. Une confession se prépare, non pas devant un confesseur, mais dans les ombres.

Car dans les profondeurs de Tourmente, où la lumière peine à pénétrer, les murs eux-mêmes semblent vibrer de secrets. Des secrets lourds de culpabilité, de regrets et de moments volés au temps. Ceux qui gardent les clés du cachot, ceux qui voient l’abîme dans les yeux des prisonniers, ceux qui sont témoins silencieux de tant de drames, ont aujourd’hui décidé de briser le silence.

Les Gardiens du Seuil

Le geôlier, un homme dont le visage buriné raconte des années de solitude et de confrontations avec l’abject, se souvient de Jean Valjean, un homme brisé par la justice, mais dont les yeux portaient encore l’étincelle d’une âme noble. Il se remémore les conversations furtives, les mots chuchotés à travers les barreaux, les lueurs d’espoir dans un monde de ténèbres. Le poids de la responsabilité sur ses épaules est immense, le savoir qu’il est le gardien d’âmes perdues, son rôle, plus qu’un métier, une confession quotidienne.

Une jeune surveillante, à peine plus âgée que certains des détenus, confesse son sentiment d’impuissance face à la souffrance qui l’entoure. Elle voit la déshumanisation, la perte de dignité, la lente érosion de l’espoir qui transforme des hommes en ombres. Elle parle des nuits blanches, des cauchemars hantés par les regards hagards des prisonniers, des pleurs silencieux qui la poursuivent même hors des murs de la prison. Elle est jeune, mais déjà marquée à jamais par l’ombre de Tourmente.

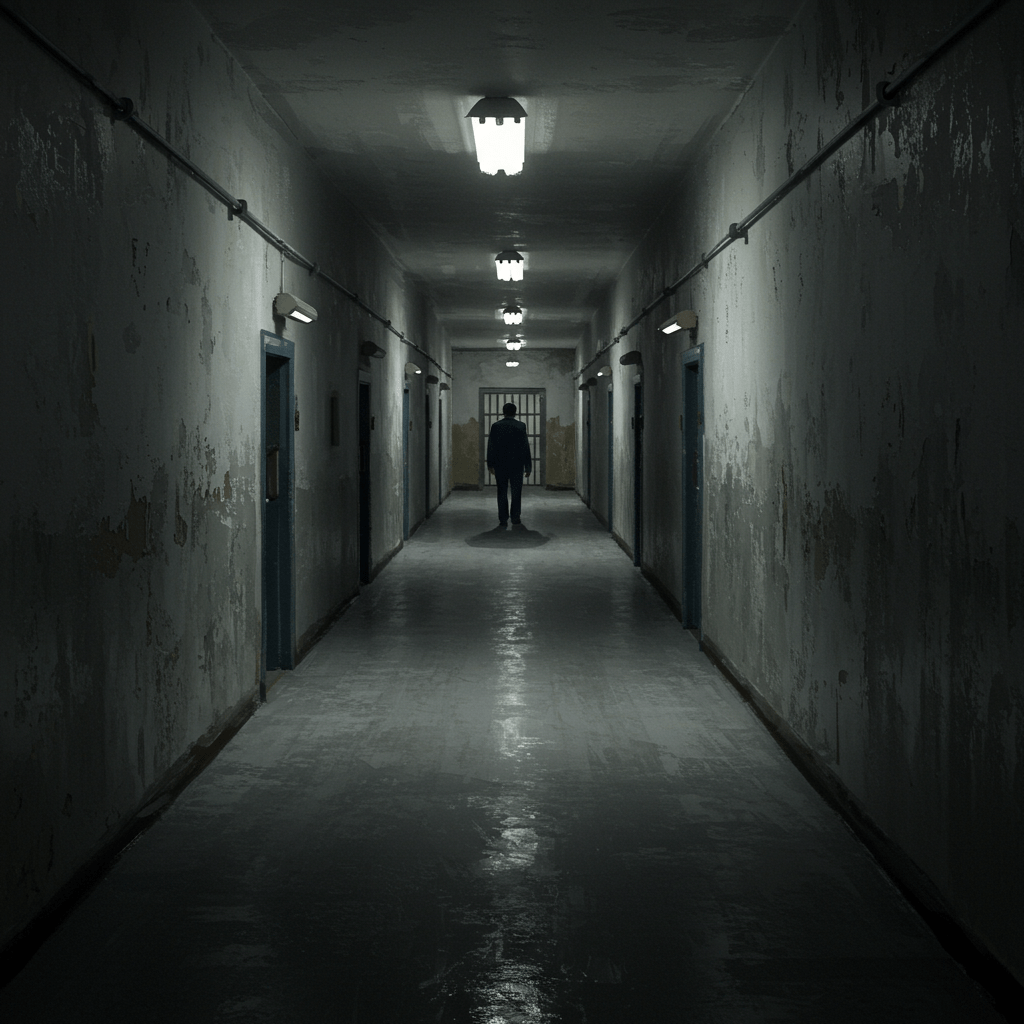

Les Murmures des Cellules

Au cœur de la prison, dans les couloirs sombres et sinueux, résonnent les murmures des condamnés, des voix étouffées qui tentent de percer le silence imposé. Ce sont les souvenirs d’une vie volée, les regrets mordants, les espoirs inavoués qui hantent les nuits des détenus. Les gardiens sont les témoins silencieux de ces confessions intimes, de ces moments de vulnérabilité où l’âme se livre à la nuit.

Un vieux détenu, dont le corps est brisé mais dont l’esprit reste vif, raconte son histoire à un jeune gardien, un récit rempli de trahisons, de fausses promesses et de regrets implacables. Sa parole est le reflet de la misère humaine, un témoignage poignant qui ébranle même les plus endurcis. Le gardien, jeune et inexpérimenté, est confronté à la réalité crue de l’injustice, à la fragilité de l’homme face à son destin.

Les Ombres de la Justice

Les juges, les procureurs, ces figures emblématiques de la justice, sont aussi présents, à travers les papiers et les dossiers, à travers les sentences prononcées et les vies brisées. Les gardiens voient la froideur de la loi, l’impartialité qui peut parfois sembler cruelle, la mécanique implacable de la justice. Ils sont les témoins de la douleur infligée, de la peine subie. Ils sont les gardiens d’un système, mais aussi ses victimes.

Le directeur de la prison, un homme rongé par le doute et la solitude, confesse ses propres faiblesses, ses hésitations, ses combats intérieurs. Il porte le poids de la responsabilité de centaines de destins, la conscience des erreurs commises, des injustices subies. Il est le gardien de Tourmente, mais aussi un prisonnier de ses propres démons.

Au-delà des Murs

Le silence de Tourmente est rompu. Les confessions, chuchotées dans l’ombre, ont libéré une vague d’émotions brutes. La nuit s’achève, et l’aube se lève sur les murs de pierre, illuminant les visages marqués par la souffrance et la résilience. Les gardiens ont partagé leurs secrets, leurs peurs et leurs espoirs, faisant de Tourmente un lieu non seulement de punition, mais aussi de catharsis.

Au-delà des murs de Tourmente, le monde continue son cours, ignorant les drames qui se jouent dans l’ombre. Mais pour ceux qui ont franchi le seuil de cette prison, le silence sera à jamais brisé, remplacé par l’écho des confessions, un témoignage poignant sur la nature humaine, la justice et la rédemption.