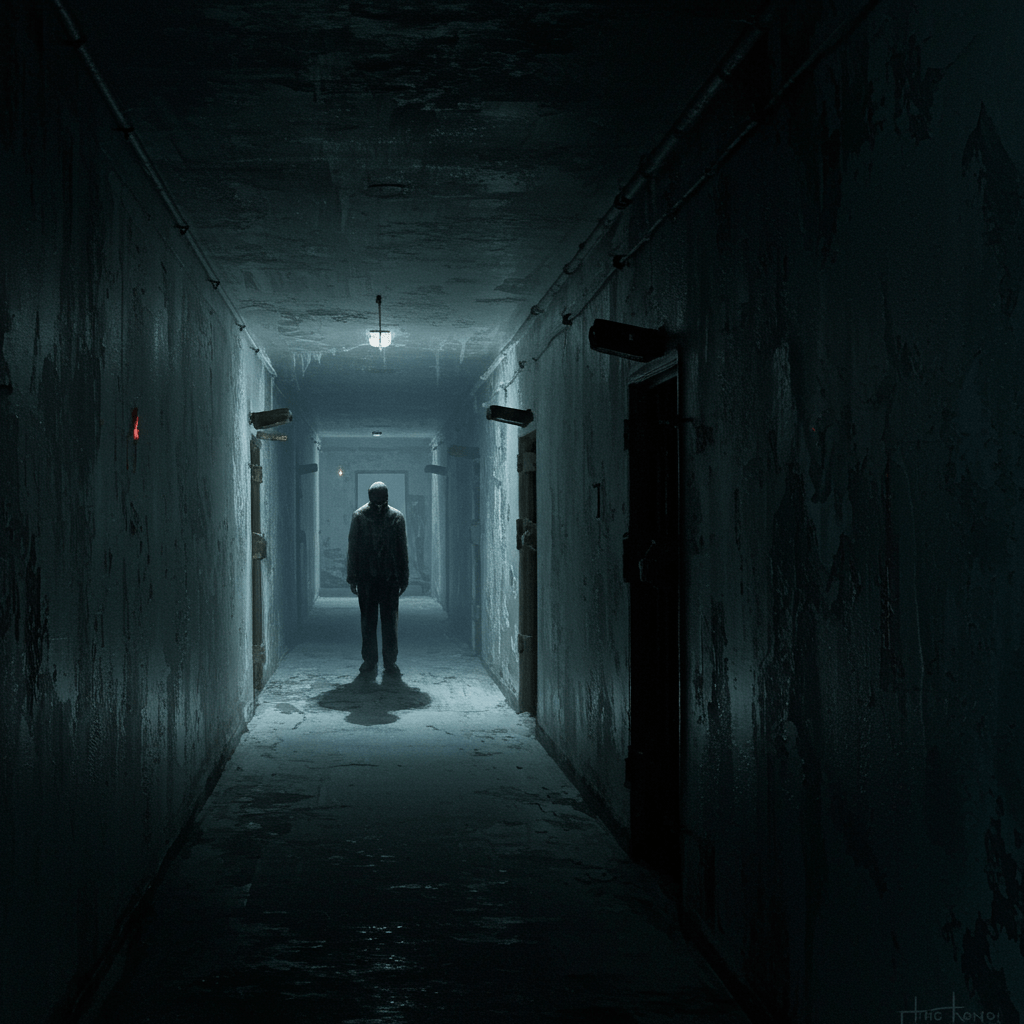

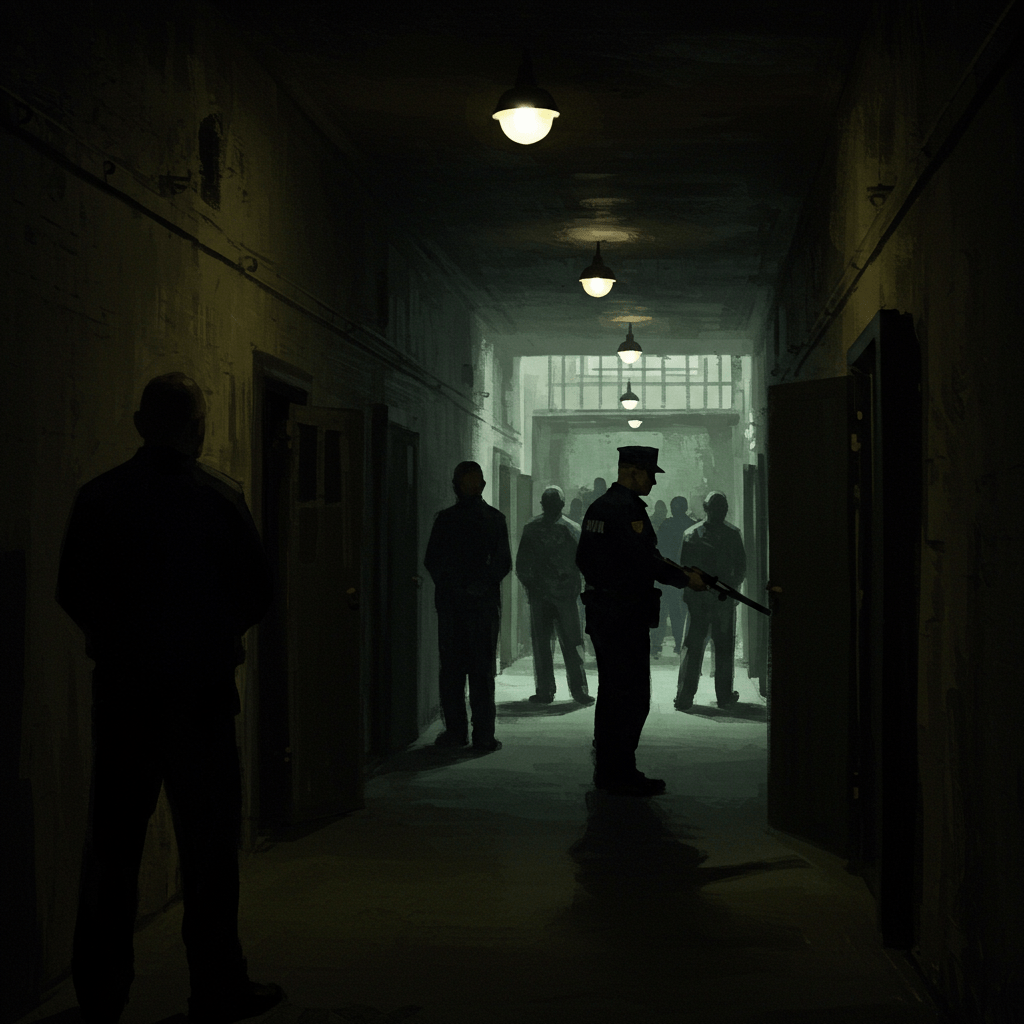

Les murs de pierre, épais et froids, semblaient respirer l’histoire des hommes brisés qui les avaient habités. Une odeur âcre, mélange de paille moisie, de sueur et de désespoir, flottait dans l’air, imprégnant les vêtements et les âmes. La Conciergerie, ce sinistre monument parisien, abritait dans ses entrailles une population hétéroclite, des condamnés à mort, des révolutionnaires, des victimes de la Terreur, leurs regards perdus dans le vide, leurs espoirs réduits à néant. Le cliquetis des clés, le pas lourd des geôliers, le murmure des prières, tout contribuait à créer une atmosphère pesante, suffocante, où la vie semblait suspendue à un fil.

Dans cette toile de fond sombre et oppressante, se dessinaient des visages, des destins brisés, des histoires à jamais gravées dans la pierre. Des portraits de prisonniers, non pas ceux des peintres officiels, mais ceux forgés par le feu de la souffrance et de l’espoir. Car même dans l’abîme de la captivité, l’esprit humain, indomptable, conservait sa flamme.

Le Marquis de Valois: Un noble en déroute

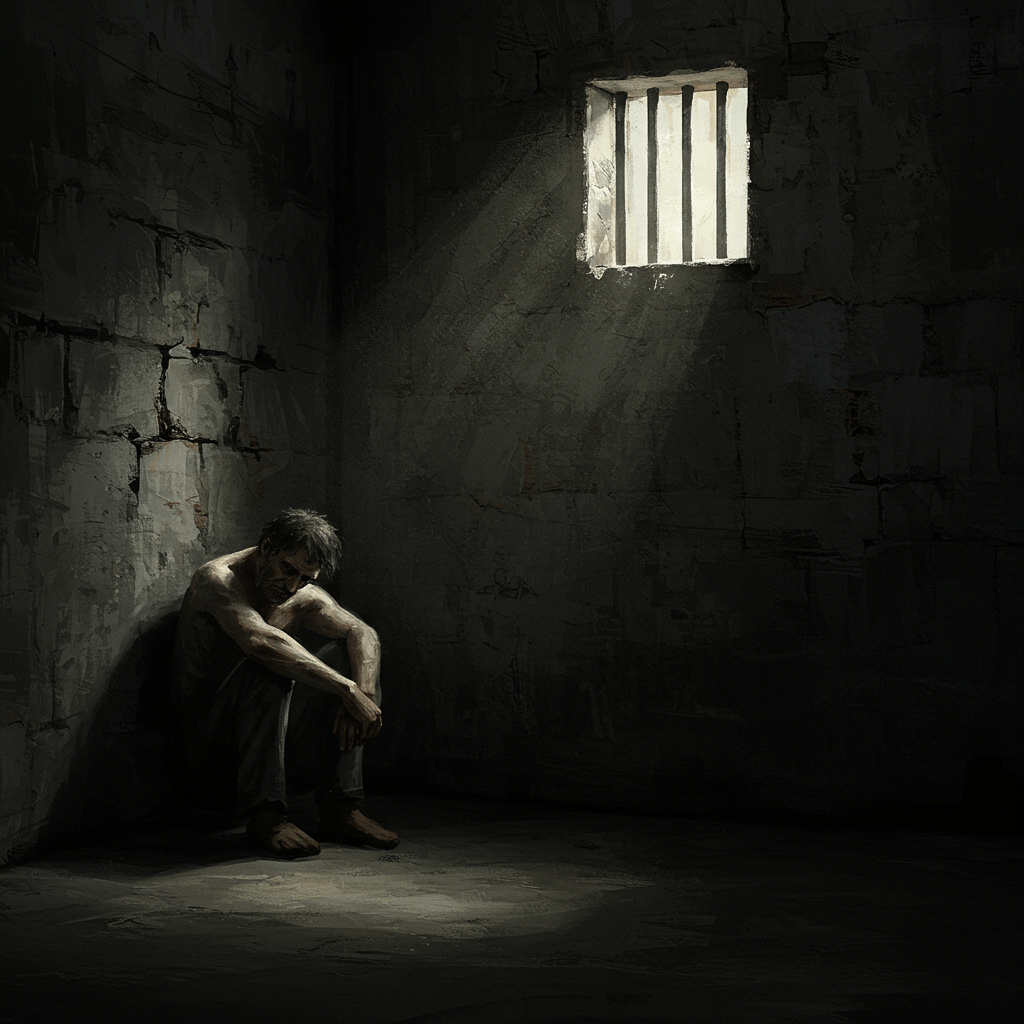

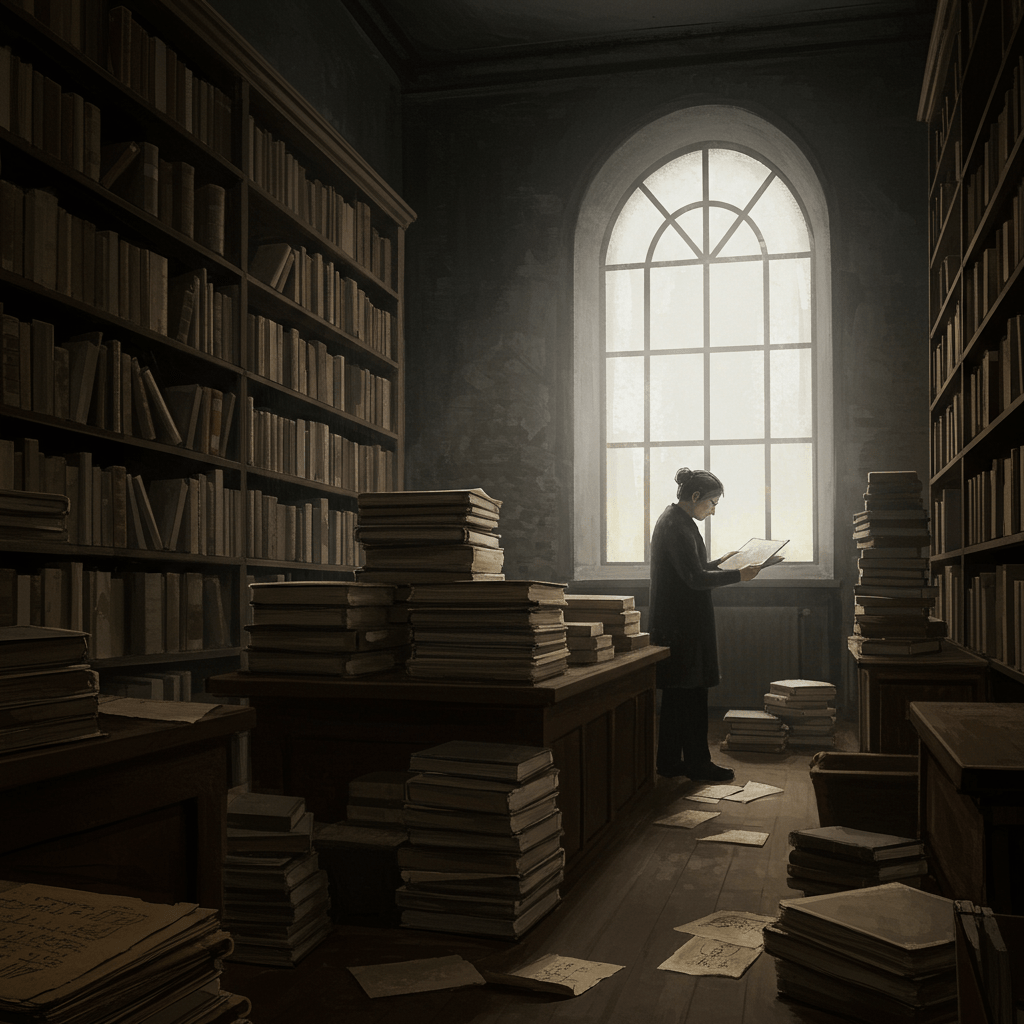

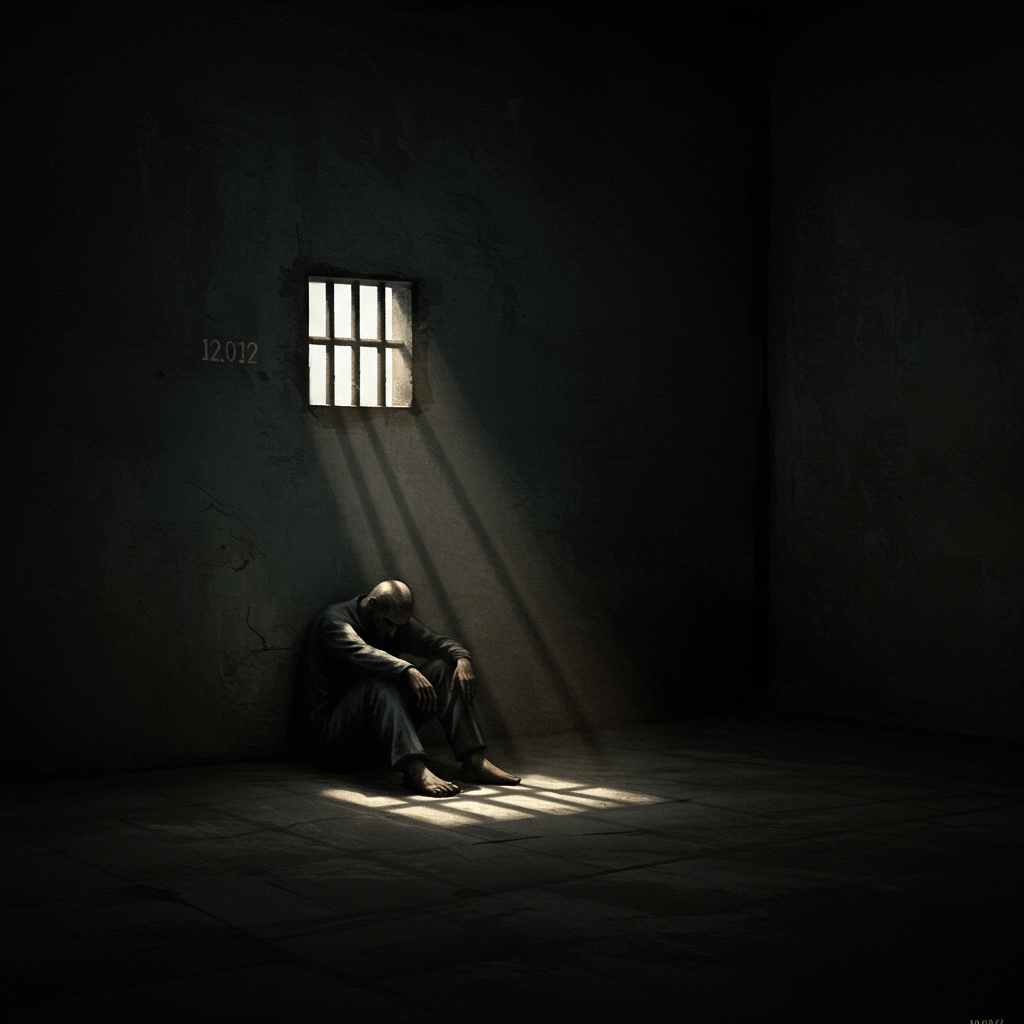

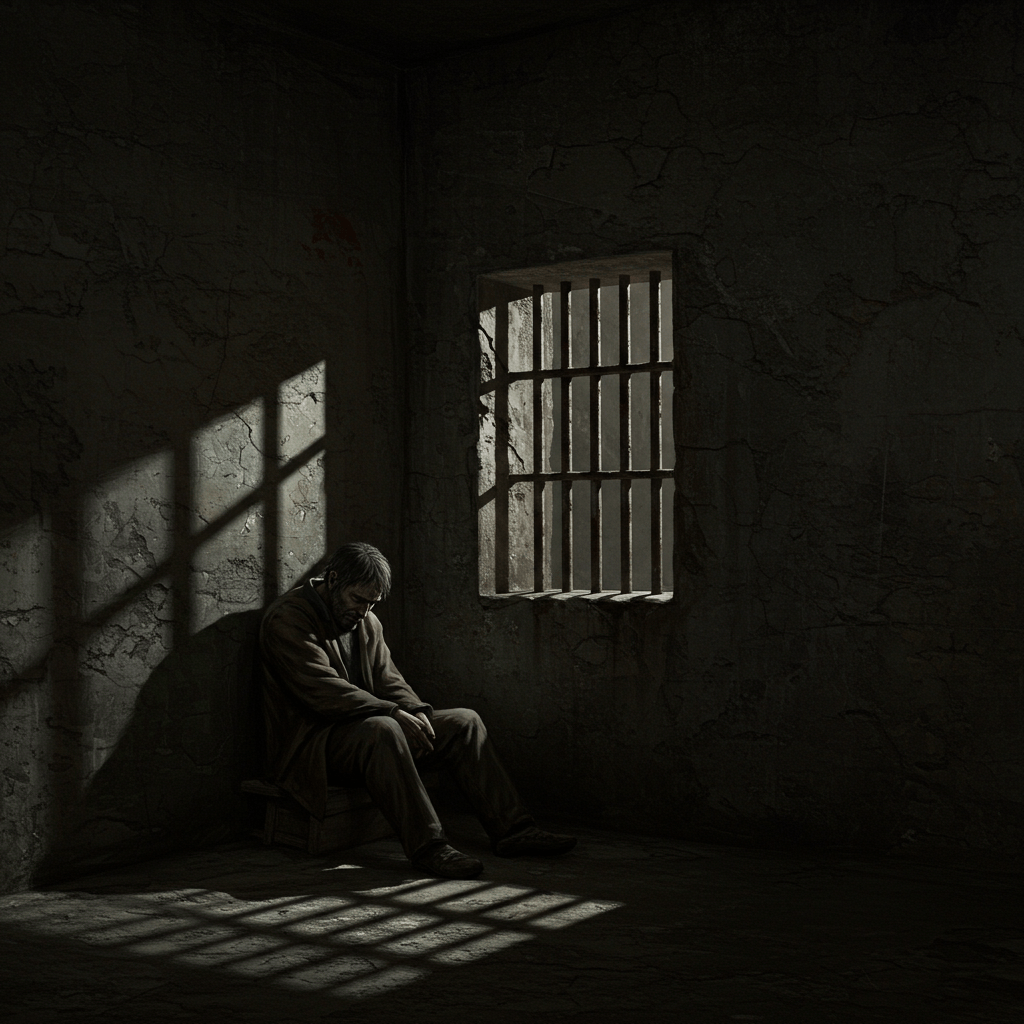

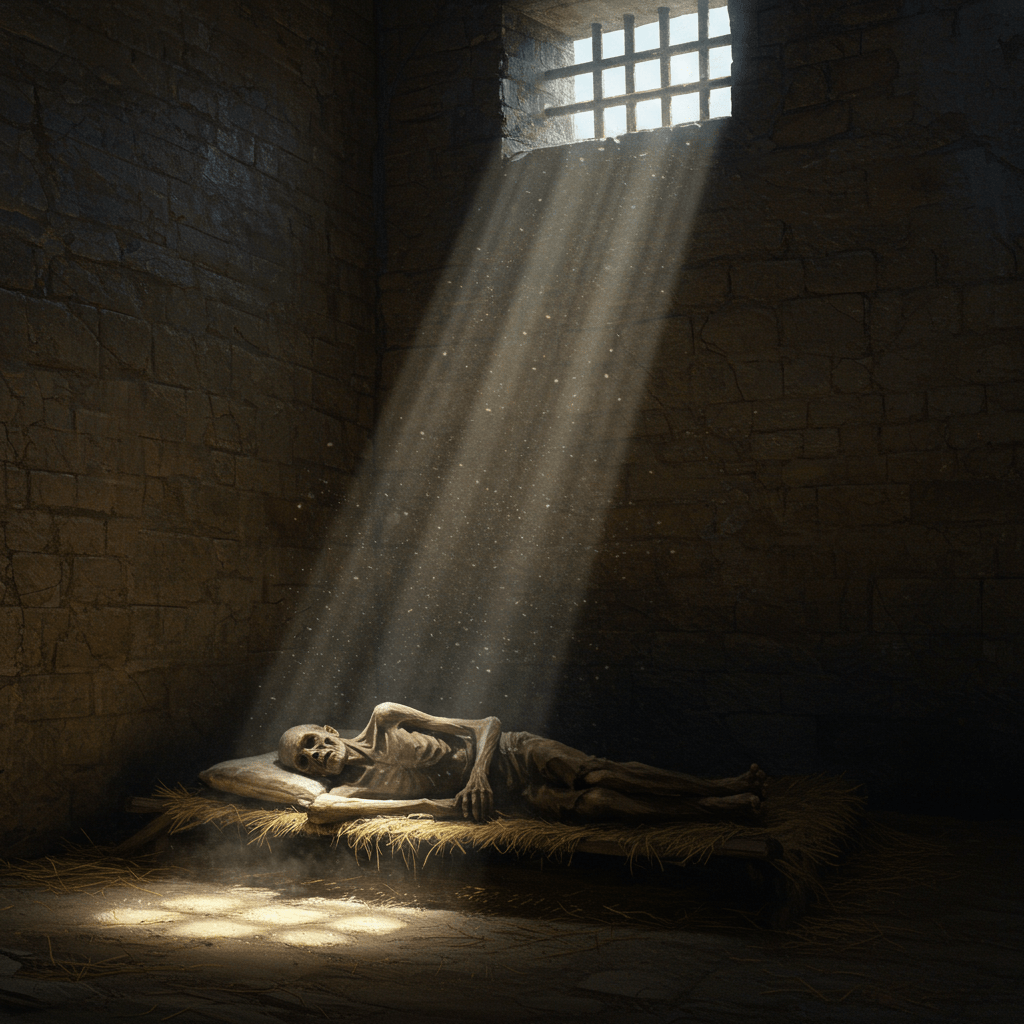

Le marquis de Valois, autrefois un homme élégant et raffiné, se trouvait désormais réduit à l’état de squelette ambulant. Ses yeux, autrefois brillants d’intelligence et de malice, étaient ternes, creusés par la faim et la maladie. Ses vêtements, autrefois somptueux, étaient déchirés et crasseux, témoignage de son passage dans les geôles insalubres. Accusé de complot contre la République, il attendait son sort avec une résignation stoïque, son orgueil intact malgré la dégradation physique. Il passait ses journées à relire les lettres de sa femme, son seul lien avec le monde extérieur, un monde qu’il ne reverrait peut-être jamais.

La jeune couturière, Thérèse: Une victime innocente

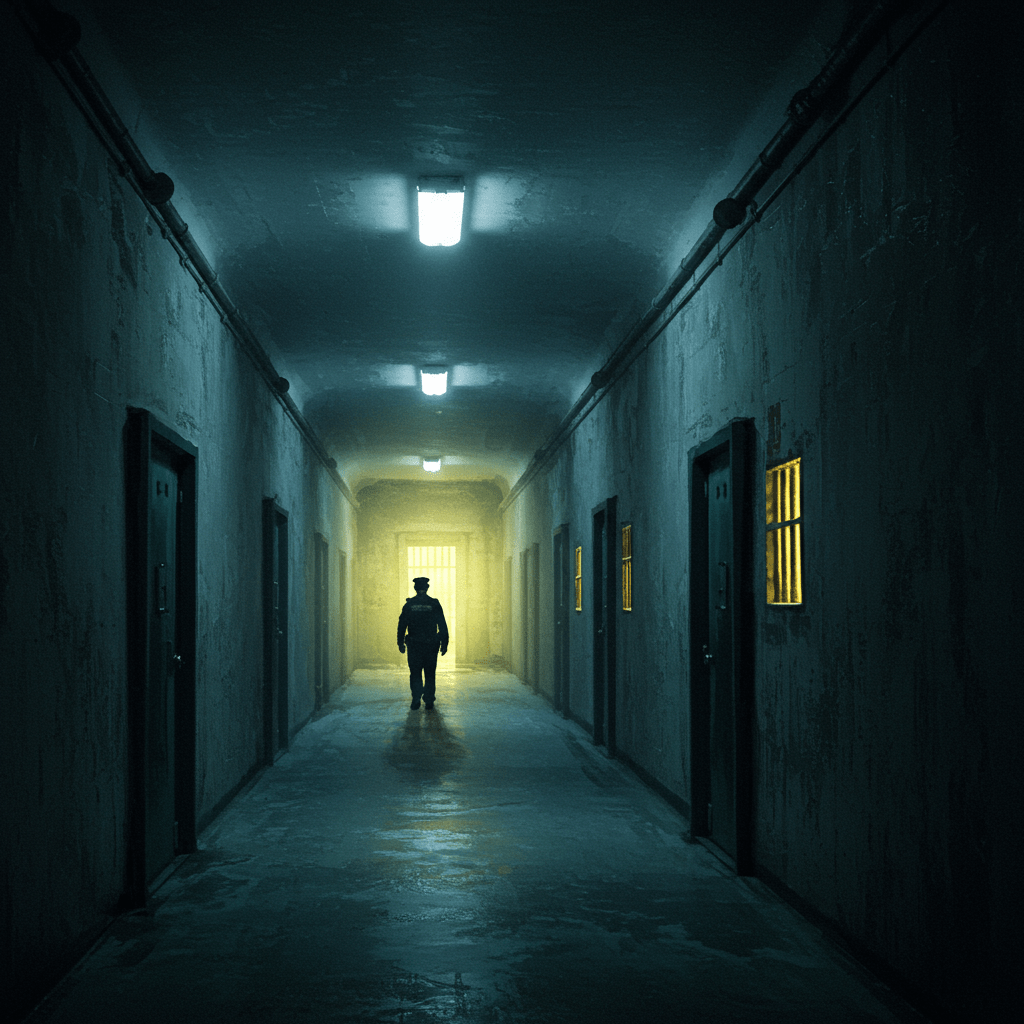

Thérèse, une jeune couturière au visage angélique, avait été arrêtée pour avoir simplement hébergé un parent accusé de contre-révolution. Son innocence était flagrante, mais dans la tourmente révolutionnaire, la justice était aveugle, sourde, et impitoyable. Emprisonnée avec des criminelles endurcies, Thérèse avait conservé une étonnante sérénité. Elle passait ses journées à broder, ses aiguilles et ses fils devenant ses outils de résistance contre le désespoir. Ses créations, de petites merveilles de finesse, témoignaient de sa force intérieure, de son refus d’être brisée par l’adversité.

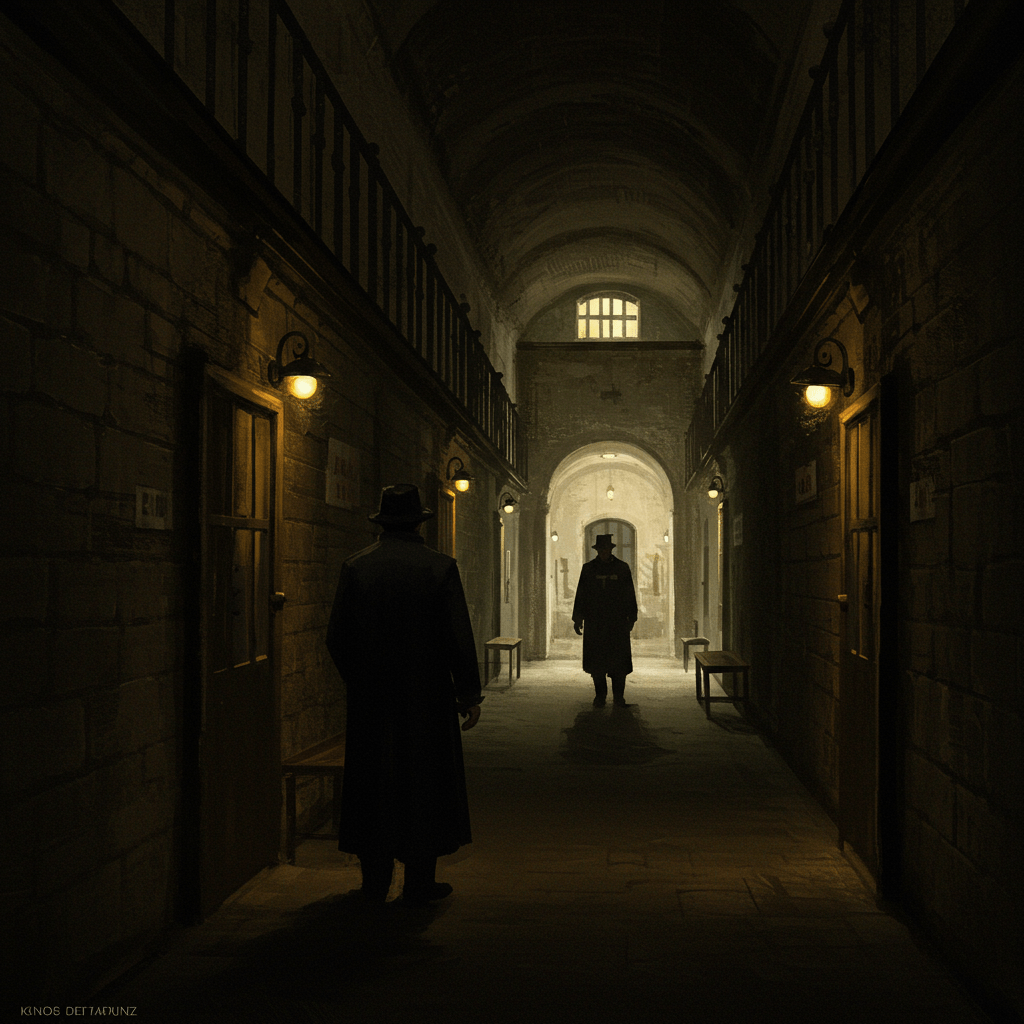

Le révolutionnaire, Jean-Luc: L’espoir déçu

Jean-Luc, un fervent révolutionnaire, avait combattu avec ardeur pour la liberté et l’égalité. Mais la révolution, comme un torrent impétueux, avait emporté avec elle ses idéaux. Arrêté pour trahison, il avait vu ses illusions s’effondrer. Son regard, autrefois brillant de conviction, était désormais obscurci par la désillusion. Le doute rongeait son âme, et la solitude le consumait. Son énergie, autrefois débordante, était en train de s’éteindre, laissant place à une profonde mélancolie.

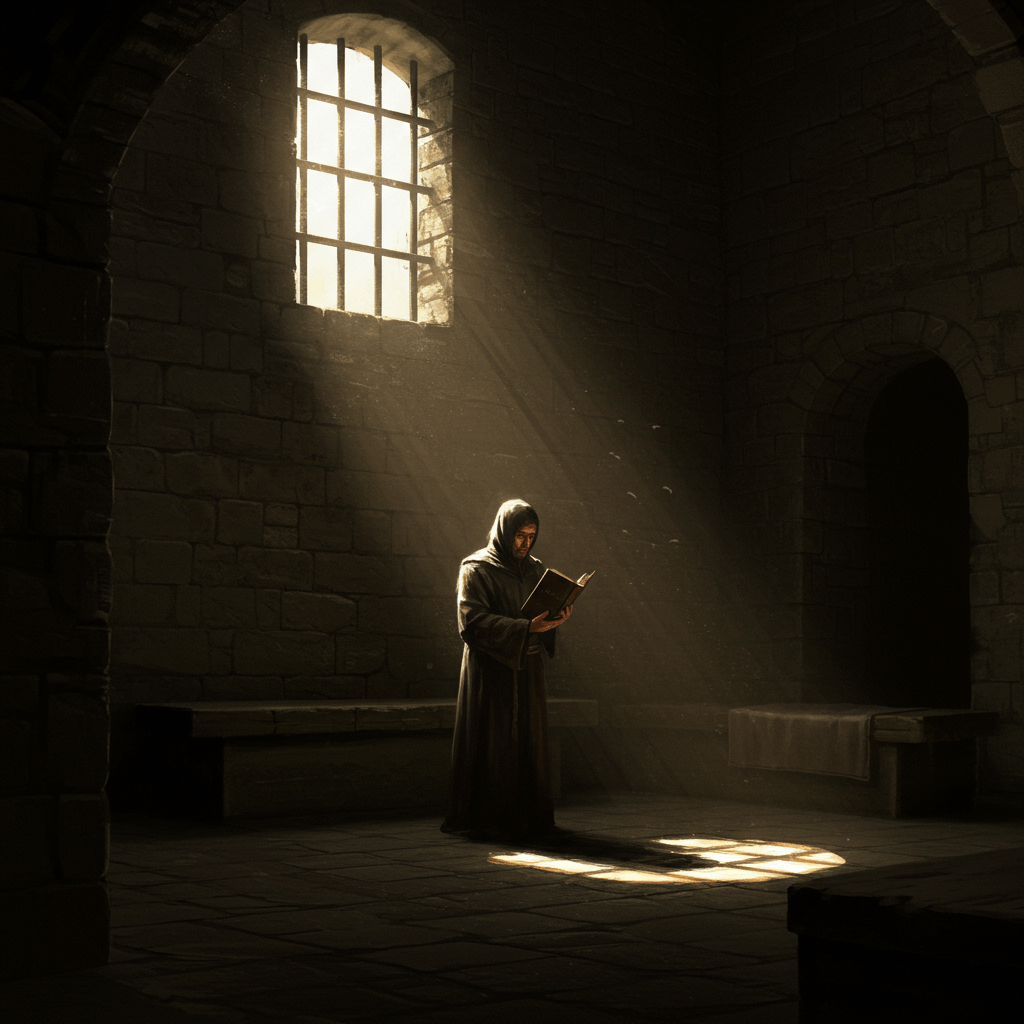

Le vieux prêtre, Père Antoine: La foi inaltérable

Le Père Antoine, un homme âgé et frêle, incarnait la foi inébranlable. Emprisonné pour avoir refusé de renier ses convictions religieuses, il était le pilier moral de la prison. Ses paroles, douces et apaisantes, offraient un réconfort aux âmes désespérées. Il célébrait des messes clandestines, transformant les cellules sombres en lieux de prière et d’espoir. Sa foi, pure et lumineuse, était une source d’inspiration pour tous ceux qui le connaissaient.

Les murs de la Conciergerie, témoins silencieux de tant de drames humains, ont gardé le secret de ces vies brisées, de ces destins tragiques. Mais à travers leurs portraits, fragments d’une réalité complexe et cruelle, on perçoit la force de l’esprit humain, sa capacité à résister, à espérer, même face à l’abîme.

Le destin de ces prisonniers, aussi différents soient-ils, se confond avec l’histoire de France, un chapitre sombre mais essentiel pour comprendre la complexité de la nature humaine et la fragilité de la liberté.