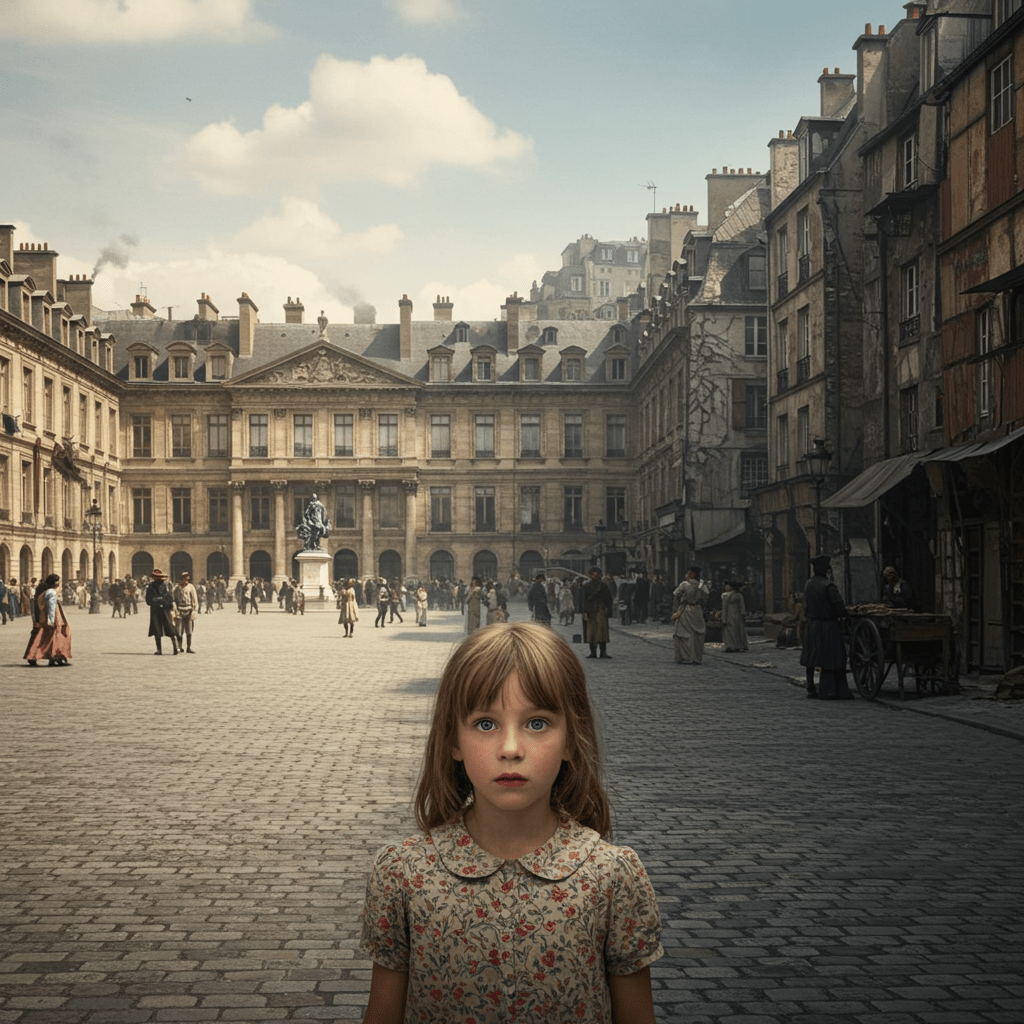

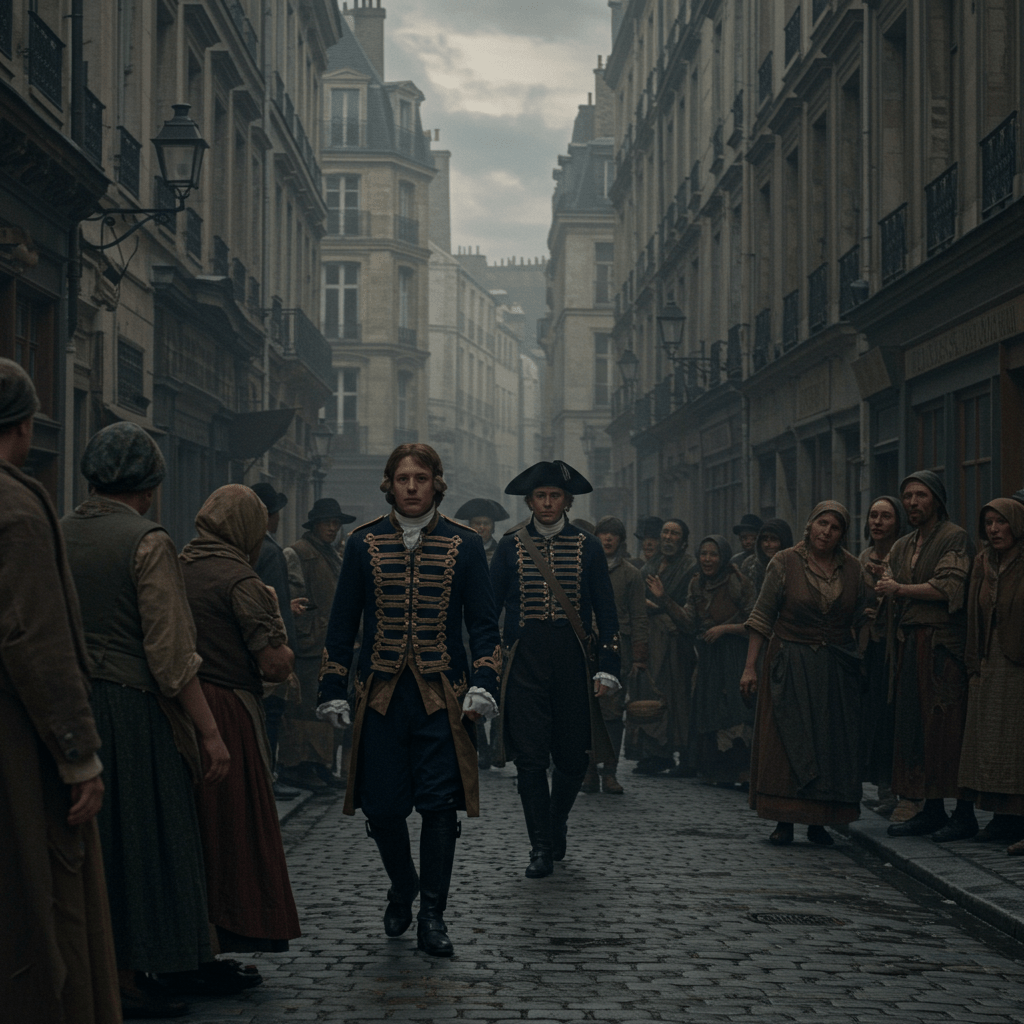

Ah, mes chers lecteurs! Laissez-moi vous conter une histoire, une de celles qui vous glacent le sang, qui vous font frissonner malgré la chaleur de votre foyer. Une histoire parisienne, bien sûr, car où d’autre pourrait naître un tel drame, un tel contraste saisissant entre la splendeur et la misère? Imaginez, si vous le voulez bien, la Place Royale, aujourd’hui Place des Vosges, en cette année de grâce 1830. Le soleil d’automne y dore les pierres ocres des arcades, illuminant les façades élégantes, les fenêtres aux rideaux de soie et les promeneurs bien mis, flânant nonchalamment, échangeant des sourires et des compliments. Un air de prospérité et de bonheur règne en maître, un parfum de luxe et d’insouciance embaume l’air. Mais ne vous y trompez pas, mes amis, car sous cette surface polie, sous ce vernis de respectabilité, grouille une réalité bien plus sombre, bien plus sordide. Une réalité qui se cache dans les ruelles étroites, les impasses obscures et les cours malfamées, une réalité que l’on nomme, avec un frisson d’effroi, la Cour des Miracles.

Suivez-moi donc, mes braves, et préparons-nous à un voyage au cœur des ténèbres. Un voyage qui commence sous les auspices de la beauté et de l’opulence, mais qui, inéluctablement, nous mènera aux confins de la déchéance et du désespoir. Car c’est le destin de certains, n’est-ce pas, de naître sous une bonne étoile, tandis que d’autres sont condamnés, dès leur premier souffle, à errer dans les limbes de la société, à se débattre dans la fange et la boue, à mendier un peu de pain et d’affection. Et c’est l’histoire d’une de ces âmes perdues que je m’apprête à vous narrer aujourd’hui. Son nom? Adèle. Son itinéraire? Macabre, je vous l’ai promis. Son point de départ? La Place Royale elle-même.

La Promesse Brisée de la Place Royale

Adèle, à l’époque, n’était qu’une fillette, à peine sept printemps. Ses yeux, d’un bleu profond, reflétaient l’innocence et la candeur. Ses cheveux, d’un blond cendré, encadraient un visage délicat, marqué par la pauvreté, certes, mais aussi par une beauté naturelle qui ne demandait qu’à s’épanouir. Elle vivait avec sa mère, une couturière talentueuse, mais constamment surmenée, dans une mansarde modeste, mais propre, donnant sur la Place Royale. Chaque jour, Adèle observait, fascinée, les riches bourgeois et les élégantes dames se promener devant sa fenêtre. Elle rêvait de robes de soie, de bijoux étincelants et de bals somptueux. Elle rêvait d’une vie meilleure, d’une vie digne de ce nom.

Un jour, le destin frappa à sa porte, sous les traits d’une comtesse, Madame de Valois, dont l’atelier de sa mère cousait les robes. La comtesse, touchée par la beauté et la gentillesse d’Adèle, proposa à sa mère de prendre la fillette à son service, comme dame de compagnie pour sa propre fille, une enfant capricieuse et gâtée, mais qui, selon la comtesse, avait besoin d’une influence positive. La mère d’Adèle, hésitante au début, finit par accepter, voyant là une opportunité unique pour sa fille de s’élever socialement, d’apprendre les bonnes manières et d’échapper à la misère. Adèle, rayonnante de joie, quitta donc sa mansarde pour entrer au service de la comtesse, dans son hôtel particulier de la rue Saint-Antoine.

“Tu seras bien traitée, ma petite,” lui avait promis sa mère, les yeux brillants de larmes. “Tu apprendras beaucoup de choses, et tu auras une vie meilleure que la mienne.” Ces mots, Adèle les garda précieusement dans son cœur, comme un talisman, comme une promesse sacrée. Mais hélas, les promesses, comme les rêves, sont parfois faites pour être brisées.

Les Ombres de la Rue Saint-Antoine

La réalité, pour Adèle, fut bien différente de ce qu’elle avait imaginé. Certes, elle portait de jolies robes, mangeait à sa faim et dormait dans un lit confortable. Mais elle était traitée comme une servante, et non comme une compagne. La fille de la comtesse, Mademoiselle Clothilde, était une enfant jalouse, méchante et capricieuse, qui prenait plaisir à humilier Adèle, à la rabaisser, à la tourmenter. La comtesse, quant à elle, était une femme froide et distante, préoccupée uniquement par son statut social et ses mondanités. Elle ne voyait en Adèle qu’un simple instrument, un objet à sa disposition, et ne se souciait guère de son bien-être.

Un jour, alors qu’elle nettoyait les bottes de Mademoiselle Clothilde, Adèle se blessa gravement à la main avec un couteau. La plaie, profonde et infectée, nécessita l’intervention d’un médecin. Mais la comtesse, jugeant la dépense inutile, se contenta de faire appliquer un pansement sommaire. L’infection s’aggrava, et Adèle, souffrant le martyre, fut renvoyée chez sa mère, sans un sou ni un mot d’excuse. Sa mère, désespérée, ne put lui offrir que des soins rudimentaires. La plaie s’envenima, et Adèle perdit l’usage de sa main droite.

De retour dans sa mansarde, estropiée et défigurée, Adèle réalisa que son rêve de bonheur était définitivement brisé. Elle était désormais une paria, une bouche de plus à nourrir, un fardeau pour sa mère, qui luttait déjà avec acharnement pour survivre. La Place Royale, qu’elle avait tant admirée, lui apparut soudain sous un jour nouveau, comme un symbole de l’injustice et de la cruauté du monde.

“Pourquoi moi, maman?” demandait-elle souvent, les yeux noyés de larmes. “Qu’ai-je fait pour mériter cela?” Sa mère, impuissante, ne pouvait que la serrer dans ses bras et lui murmurer des paroles de consolation, sans pour autant pouvoir apaiser sa douleur.

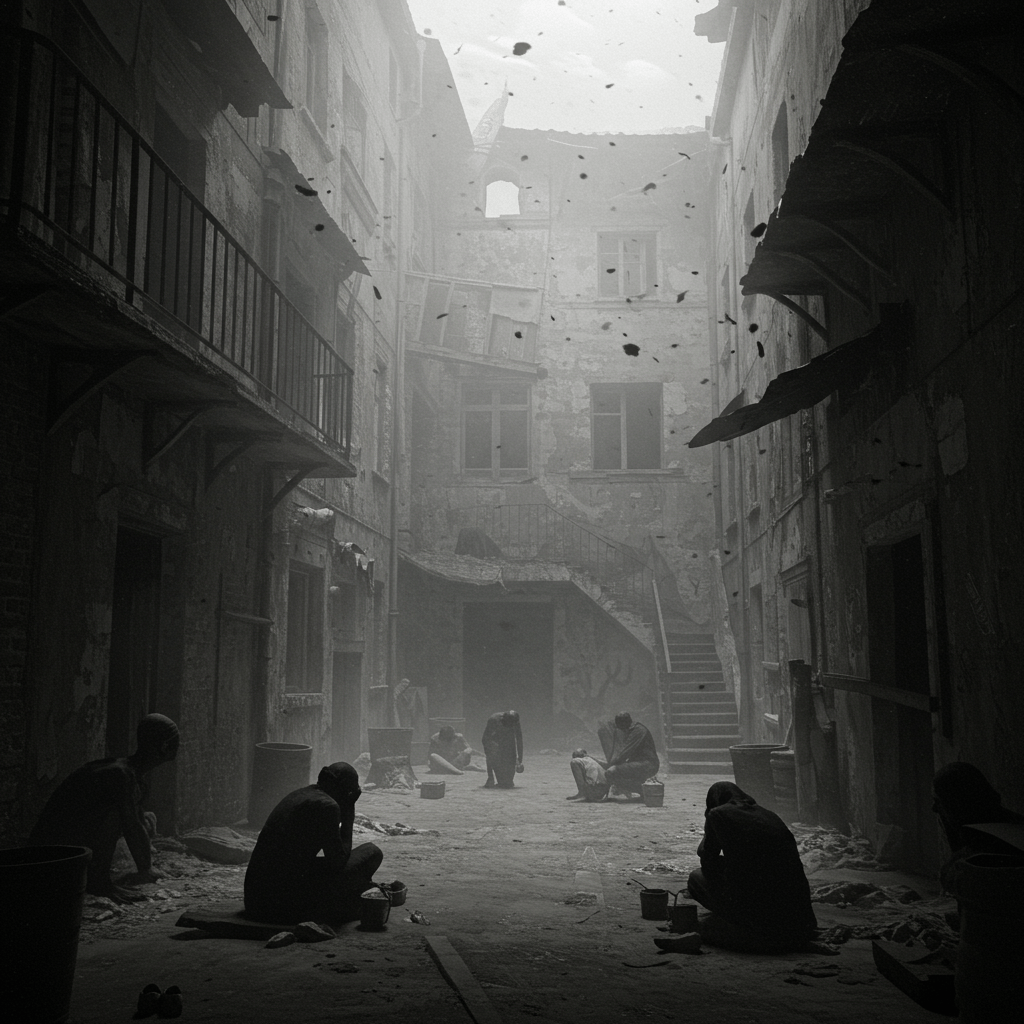

La Descente aux Enfers du Quartier du Temple

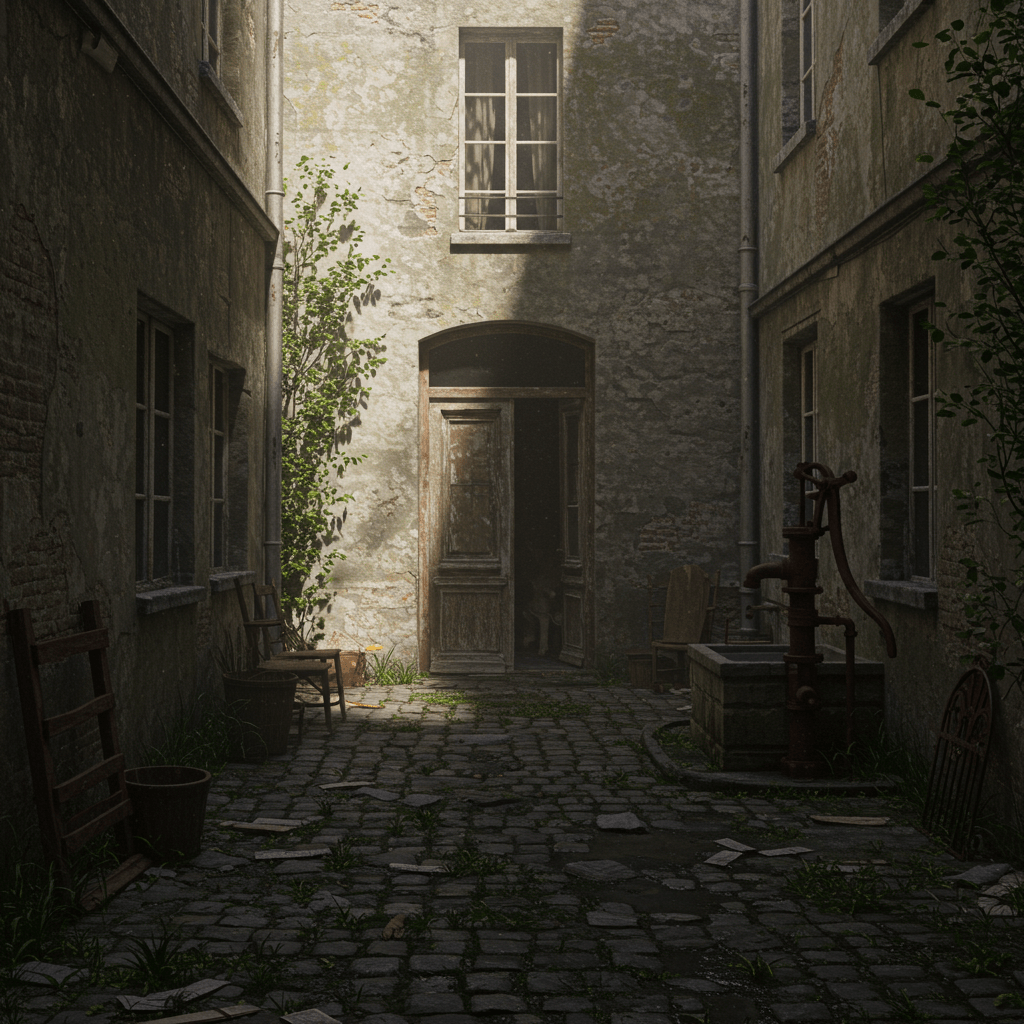

La santé de la mère d’Adèle, déjà fragile, déclina rapidement. Surmenée, mal nourrie et rongée par le chagrin, elle succomba à la tuberculose quelques mois plus tard, laissant Adèle orpheline et sans ressources. Seule et désemparée, la fillette erra dans les rues de Paris, mendiant un peu de pain pour survivre. Elle se retrouva bientôt dans le quartier du Temple, un dédale de ruelles sombres et malfamées, où la misère et la criminalité régnaient en maîtres. Elle y rencontra d’autres enfants abandonnés, des vagabonds, des voleurs et des prostituées, tous pris dans les griffes de la pauvreté et du désespoir.

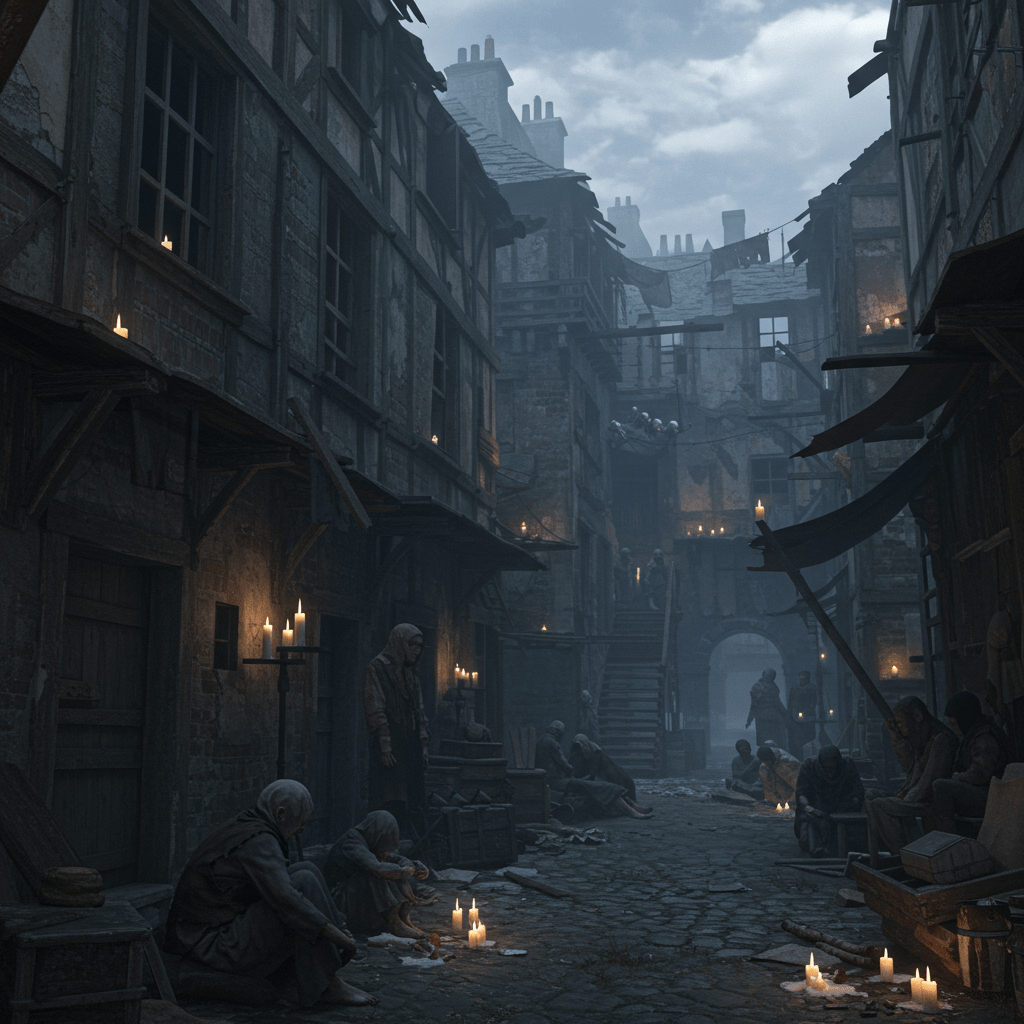

Un jour, un vieux mendiant, au visage buriné et aux yeux perçants, l’aborda. Il se nommait Jean-Baptiste, et il était, selon ses dires, un ancien voleur, repenti de ses péchés. Il prit Adèle sous son aile, lui apprit à mendier avec plus d’efficacité, à se protéger des dangers de la rue et à survivre dans cet environnement hostile. Il lui raconta des histoires sordides de la Cour des Miracles, un repaire de brigands et de malfrats, où les infirmes et les mendiants feignaient d’être malades ou handicapés pour apitoyer les passants, avant de révéler leur véritable état une fois rentrés chez eux. Il mit Adèle en garde contre ce lieu maudit, où, disait-il, l’âme se perdait à jamais.

“Ne t’approche jamais de la Cour des Miracles, ma fille,” lui conseillait-il. “C’est un gouffre sans fond, où la lumière n’entre jamais. Tu y perdrais ton innocence et ton âme.” Adèle, effrayée par ces récits, promit de ne jamais y mettre les pieds. Mais le destin, encore une fois, en décida autrement.

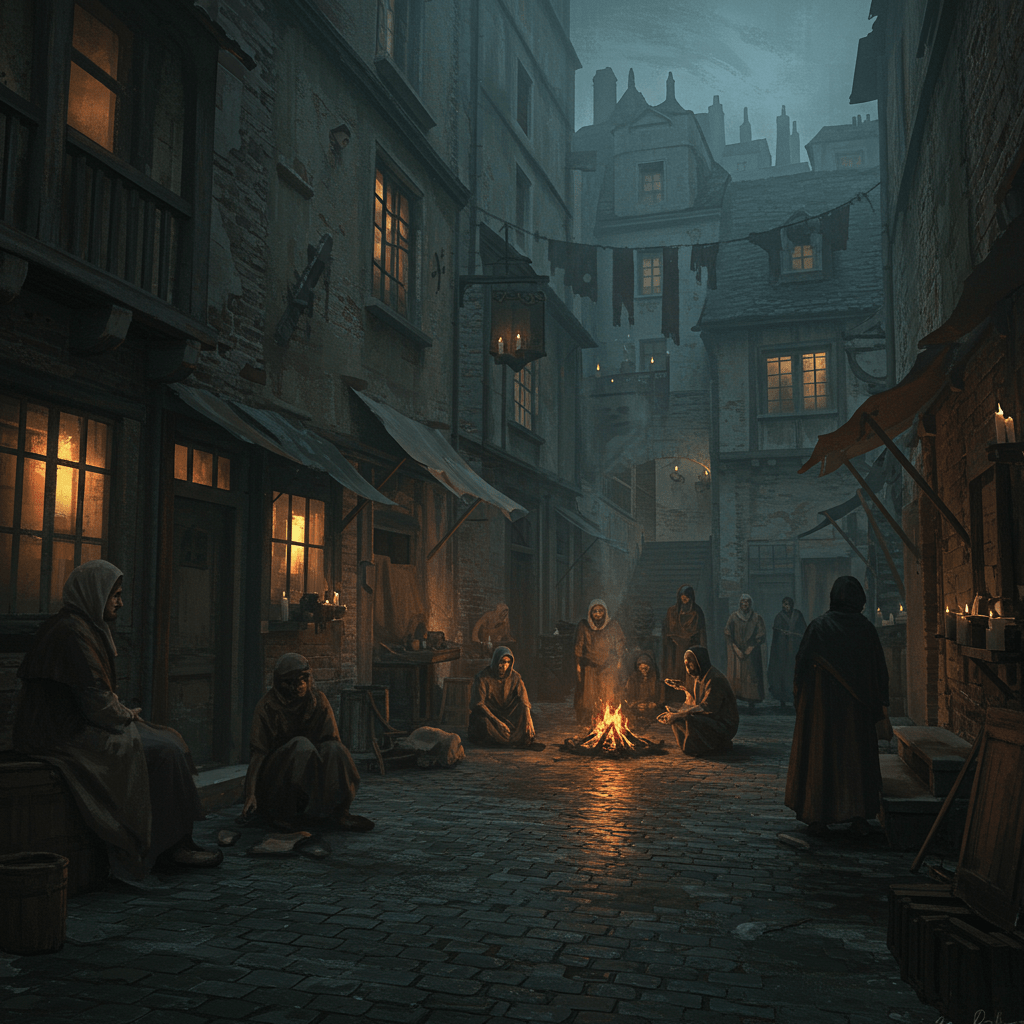

L’Abîme de la Cour des Miracles

Jean-Baptiste, affaibli par l’âge et la maladie, mourut quelques mois plus tard, laissant Adèle à nouveau seule et désemparée. Sans protection, sans nourriture et sans espoir, elle fut bientôt acculée à rejoindre la Cour des Miracles, un quartier situé entre la rue du Temple et la rue Saint-Sauveur, un véritable cloaque à ciel ouvert, où la misère humaine se donnait libre cours. Là, elle découvrit un monde de violence, de cruauté et de déchéance, où les lois de la société n’avaient plus cours. Elle fut contrainte de mendier, de voler et de se prostituer pour survivre. Elle vit des enfants mourir de faim, des femmes se battre pour un morceau de pain, des hommes s’entretuer pour un simple regard.

Elle apprit à feindre la cécité, à boiter, à se tordre les membres pour apitoyer les passants. Elle devint une experte dans l’art de la tromperie et de la manipulation. Elle oublia son nom, son passé et ses rêves. Elle devint une ombre, un fantôme, une créature des ténèbres. La Cour des Miracles l’avait dévorée, l’avait transformée en une de ses propres créations, une âme perdue, condamnée à errer éternellement dans les limbes de la société.

Un jour, alors qu’elle mendiait devant l’église Saint-Nicolas-des-Champs, une élégante dame, accompagnée de son mari, s’arrêta devant elle. La dame, en la regardant de plus près, sembla reconnaître quelque chose. Elle s’approcha et, d’une voix tremblante, demanda: “Adèle? Est-ce bien toi?” Adèle, surprise et décontenancée, ne répondit pas. Elle baissa les yeux, honteuse de son état. La dame, comprenant, la prit par la main et lui dit: “Je suis la comtesse de Valois. Je t’ai cherchée partout. Je suis terriblement désolée pour ce qui t’est arrivé. Je veux te racheter de ton passé, te donner une nouvelle vie.”

Adèle, incrédule, leva les yeux vers la comtesse. Elle vit dans son regard une sincérité, un remords, un espoir. Mais elle savait que le mal était fait, que son âme était irrémédiablement souillée. Elle retira sa main de celle de la comtesse et lui répondit d’une voix rauque: “Il est trop tard, Madame. La Cour des Miracles m’a marquée à jamais. Je ne suis plus Adèle. Je ne suis plus qu’une ombre.” Et elle s’enfuit, se perdant dans la foule, disparaissant à jamais dans les dédales de la Cour des Miracles.

Ainsi se termine l’histoire d’Adèle, de la Place Royale aux taudis, un itinéraire macabre vers la Cour des Miracles. Une histoire triste et poignante, qui nous rappelle la fragilité de la condition humaine, la cruauté du destin et la puissance destructrice de la misère. Une histoire qui, je l’espère, mes chers lecteurs, vous aura touchés au plus profond de votre âme.