L’année est 1848. Paris, encore secouée par les réminiscences révolutionnaires, vibre d’une énergie fébrile. Derrière les murs épais de la prison de Bicêtre, un autre monde palpite, un monde d’ombre et de lumière, de désespoir et de résilience. Ici, les cris des condamnés se mêlent au bruit sourd des clés et au pas pesant des gardiens, ces hommes anonymes dont le quotidien se déroule au cœur de la société carcérale, loin des regards indiscrets. Des hommes dont les confidences, murmurées à voix basse dans les couloirs obscurs, révèlent une réalité bien plus complexe qu’il n’y paraît.

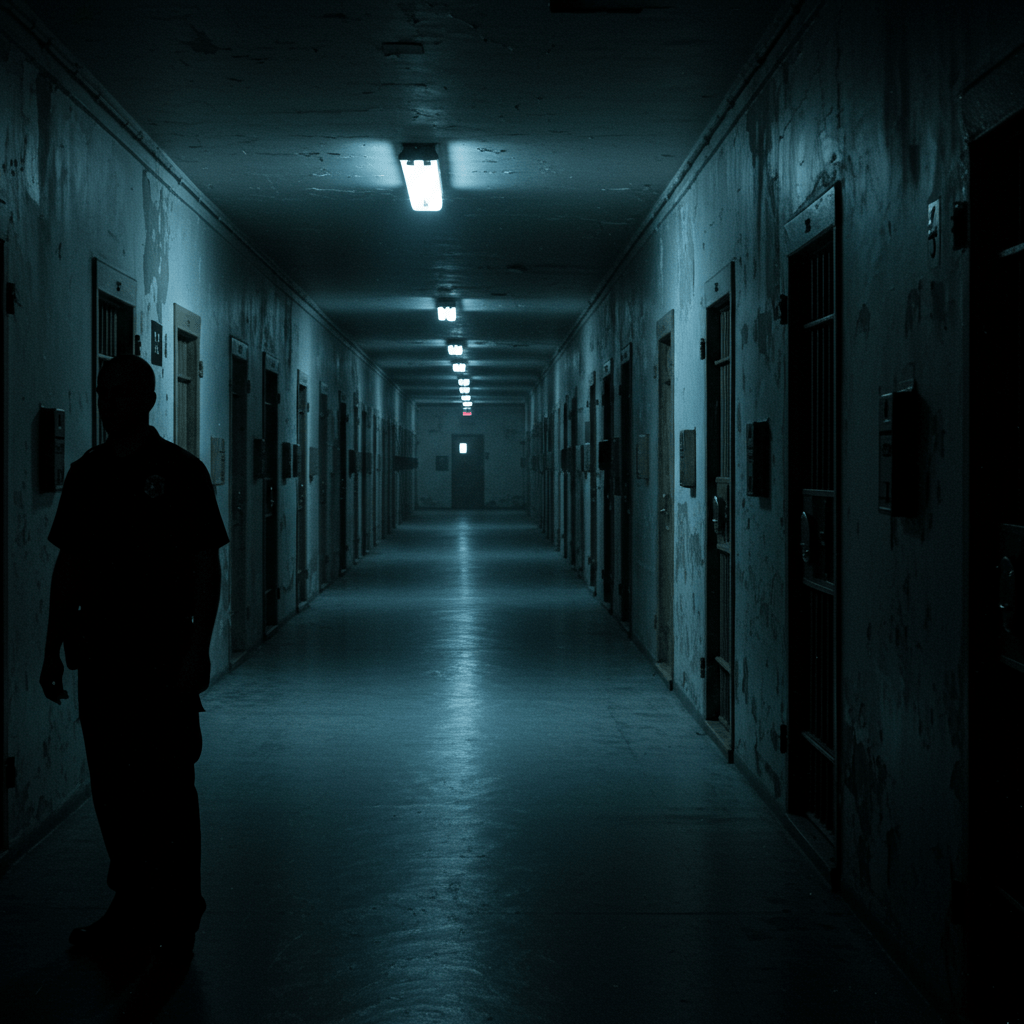

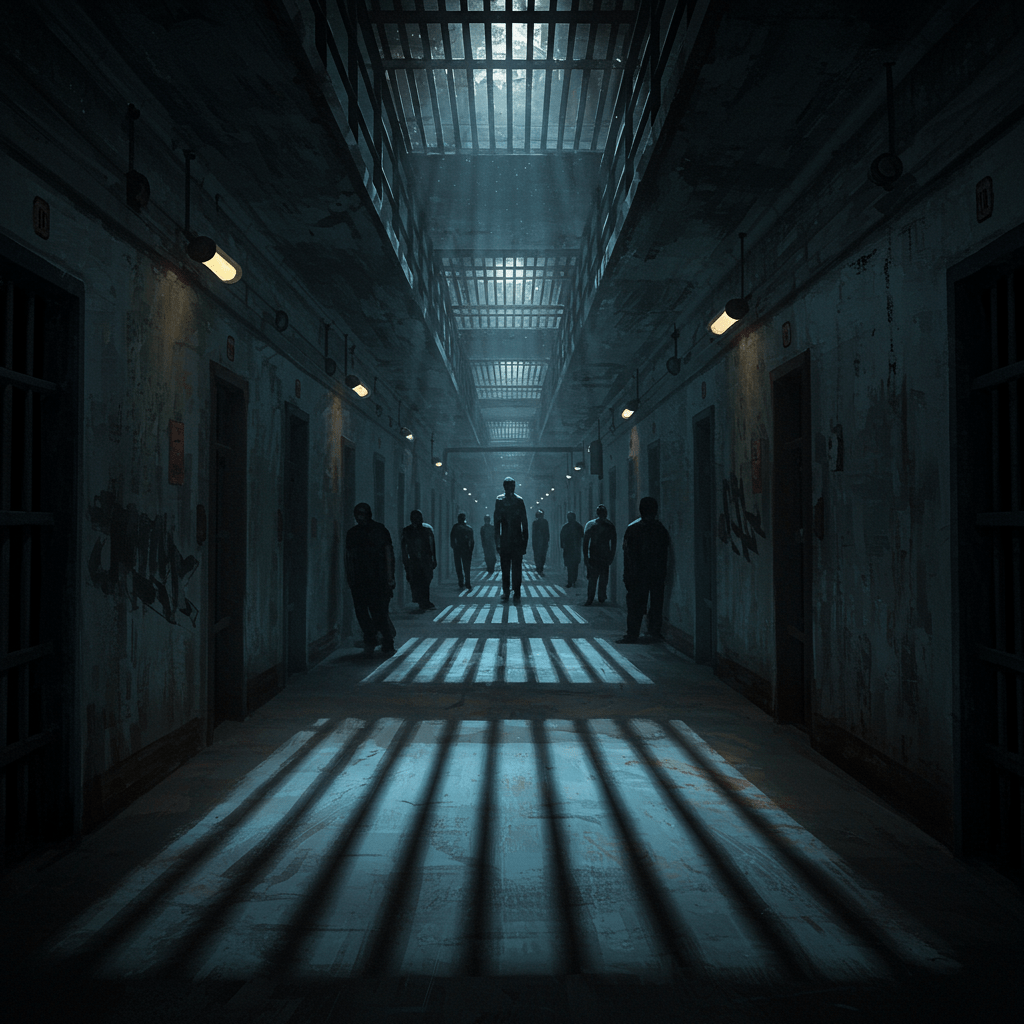

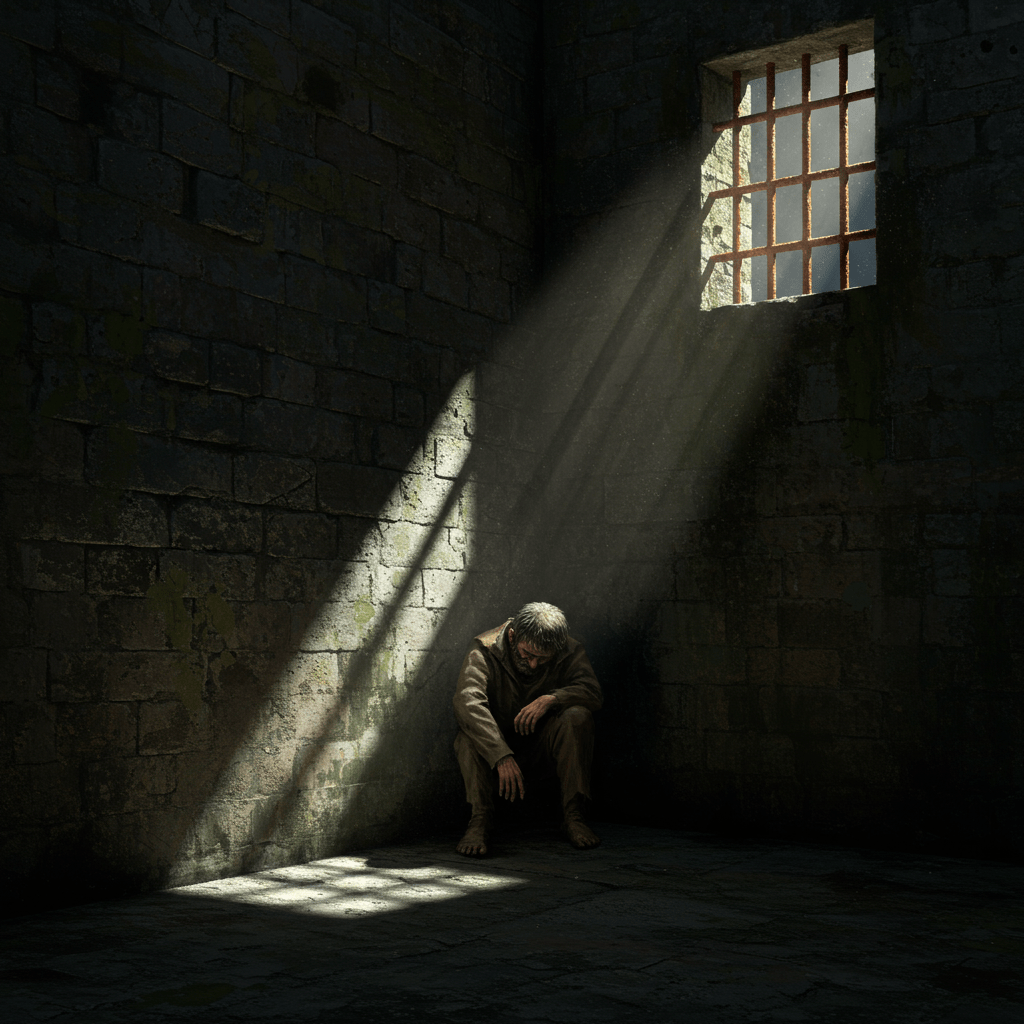

Le vent glacial de novembre s’engouffre entre les barreaux, sifflant une mélopée funèbre. Une odeur âcre, mêlée de renfermé et de désespoir, plane dans l’air. Les gardiens, silhouette fatiguées sous leurs uniformes gris, arpentent les coursives, leurs regards scrutant sans relâche les cellules, veillant sur une population aussi diverse que dangereuse. Ils sont les gardiens du seuil, les témoins silencieux des drames humains qui se jouent derrière ces murs implacables.

Les Murailles du Silence

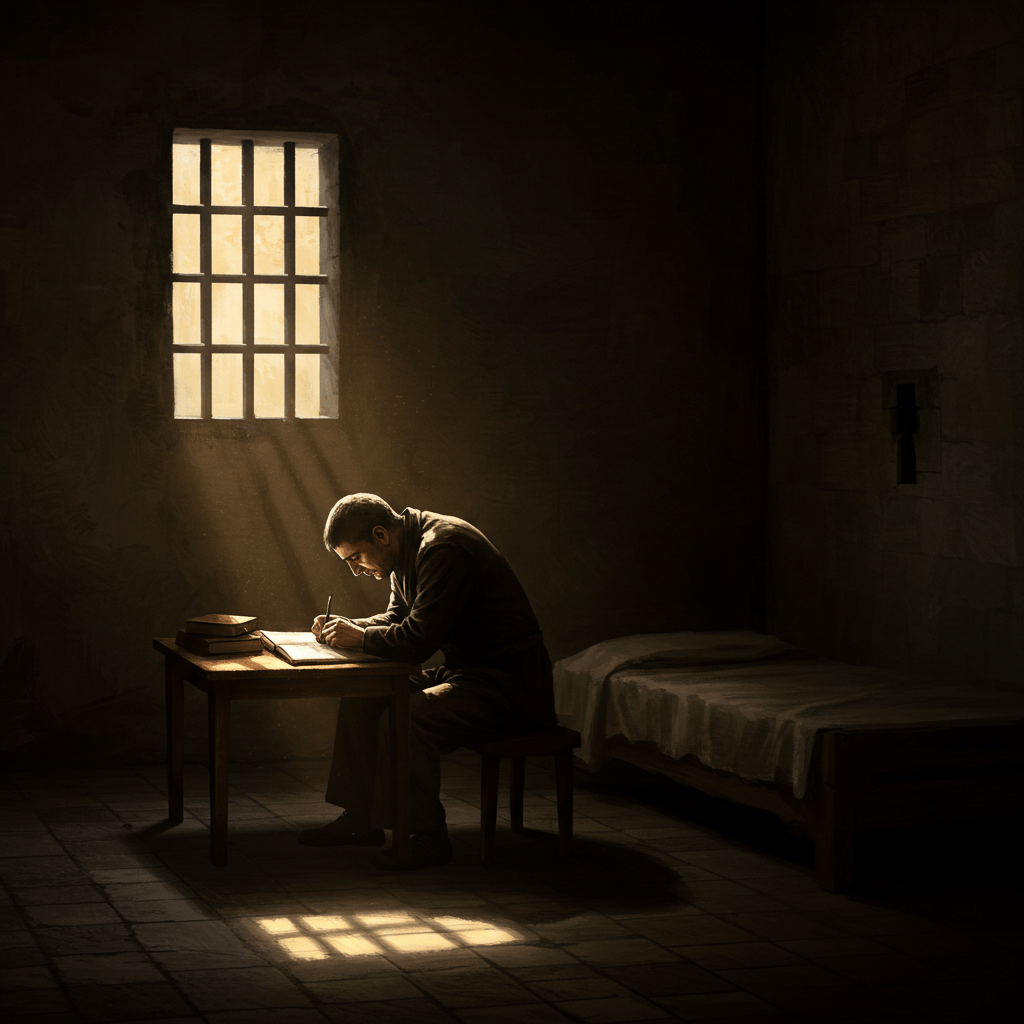

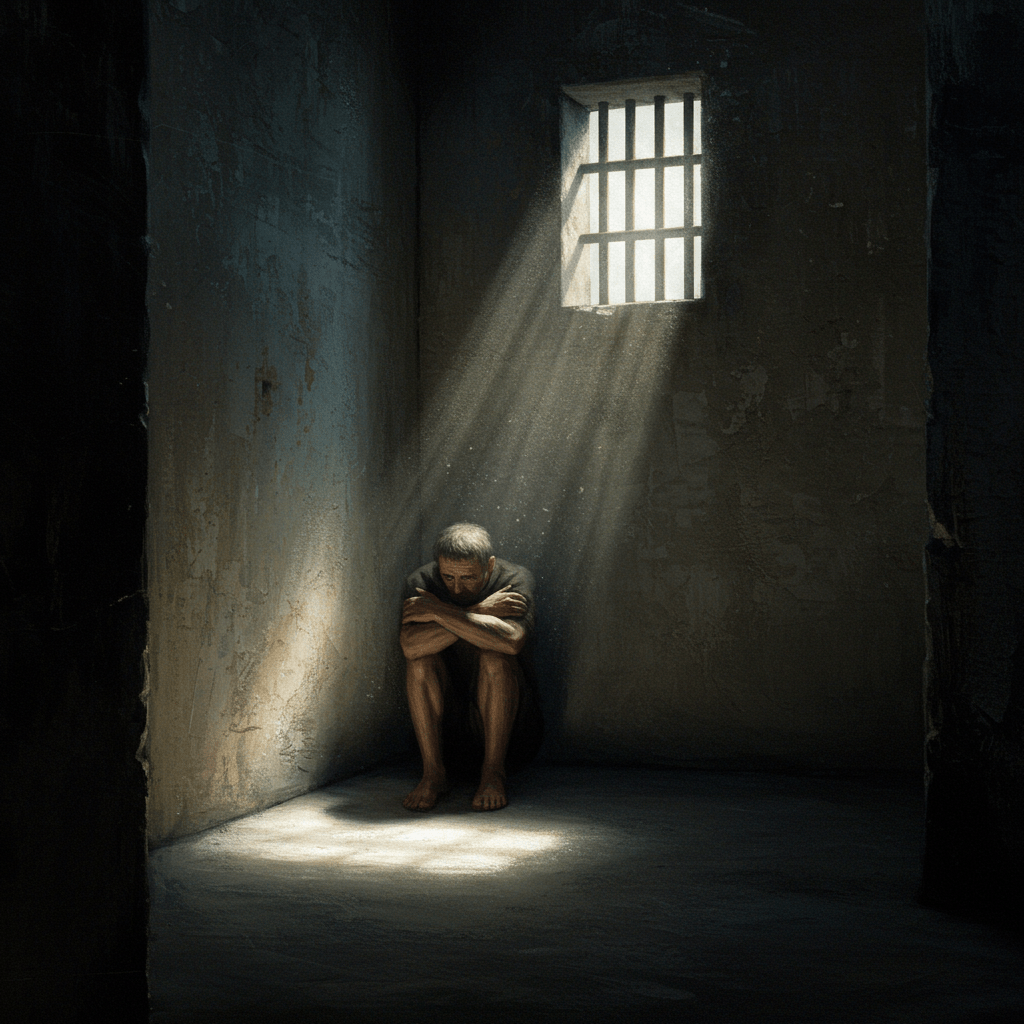

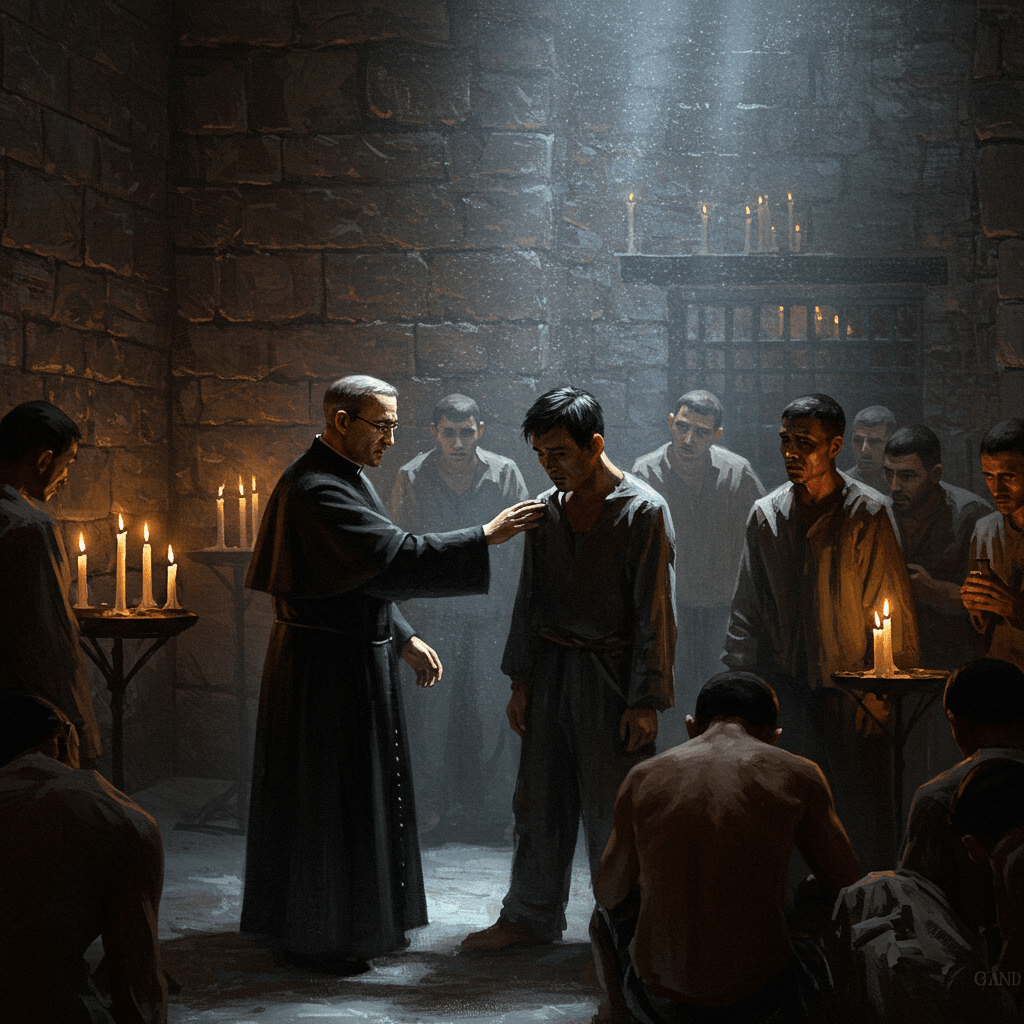

Jean-Baptiste, un ancien soldat de la Grande Armée, porte sur son visage les stigmates des batailles et des années passées à surveiller des hommes brisés. Il connaît la solitude glaciale des rondes nocturnes, le poids de la responsabilité qui repose sur ses épaules. Chaque condamné est un monde à part, un mystère à déchiffrer. Il a vu des yeux s’éteindre dans l’abîme du désespoir, a entendu des confessions déchirantes murmurées à la lueur vacillante d’une chandelle. Il a appris à lire le langage silencieux des regards, à déceler les signes avant-coureurs de la violence. Il sait que derrière chaque porte se cache une histoire, un récit de vie semé d’embûches et de regrets.

L’Âme des Condamnés

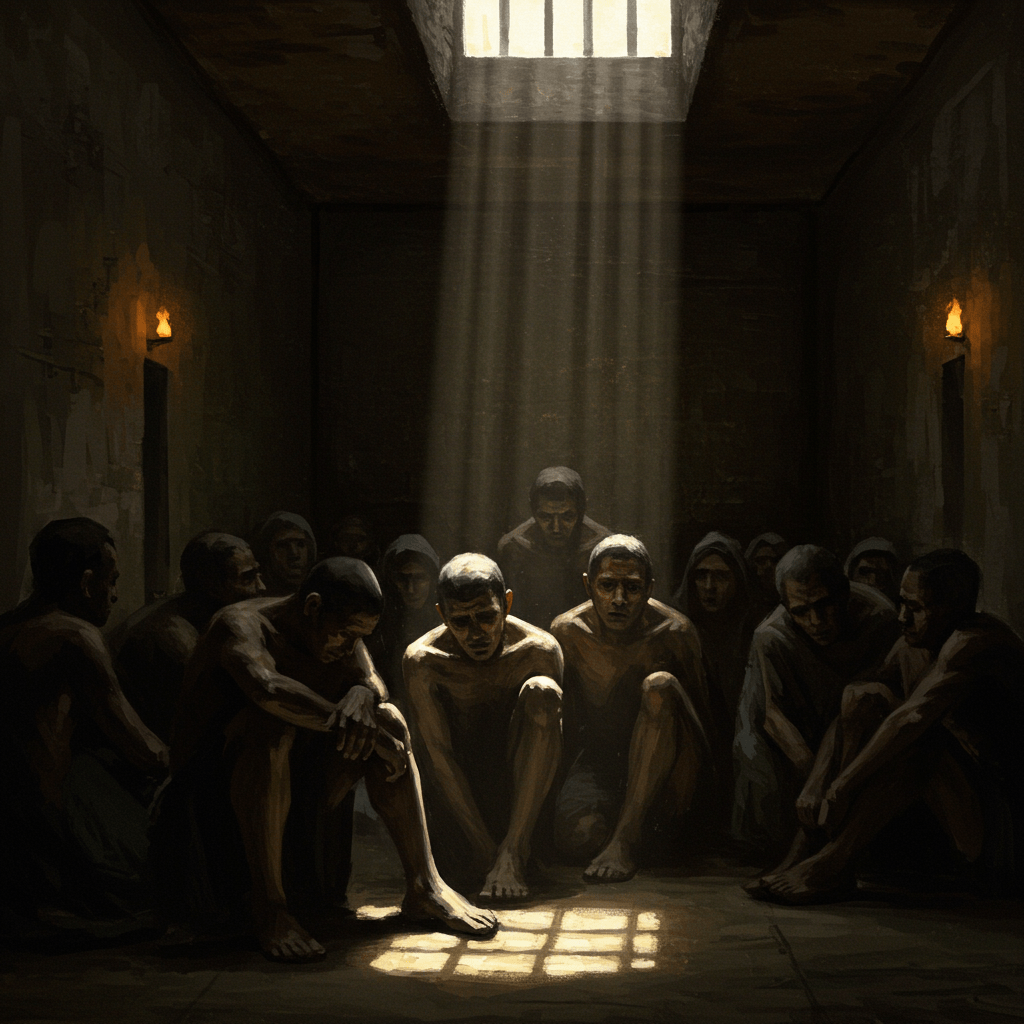

Les condamnés ne sont pas que des monstres, des bêtes sauvages enfermées. Derrière les barreaux, Jean-Baptiste a rencontré des hommes brisés par la misère, par l’injustice sociale, par les tourments de la vie. Il a vu la souffrance s’inscrire sur leurs visages, entendu le désespoir s’infiltrer dans leurs paroles. Il a partagé des instants de fragilité, des moments d’humanité qui ont brisé l’armure qu’il s’était forgée. Il a compris que la prison était un miroir, reflétant la complexité de la société qu’elle était censée corriger.

La Routine et la Violence

La vie d’un gardien de prison est rythmée par une routine implacable. Les levers, les contrôles, les distributions de nourriture, les visites des familles, les sanctions disciplinaires… Chaque jour est une répétition monotone, une succession d’actions mécaniques. Mais au cœur de cette routine, la violence peut éclater à tout moment. Une altercation, une mutinerie, un suicide… Jean-Baptiste a assisté à ces scènes horribles, a vu l’humanité sombrer dans la barbarie. Il a appris à maîtriser sa peur, à faire face à la brutalité, à garder son sang-froid même dans les situations les plus extrêmes.

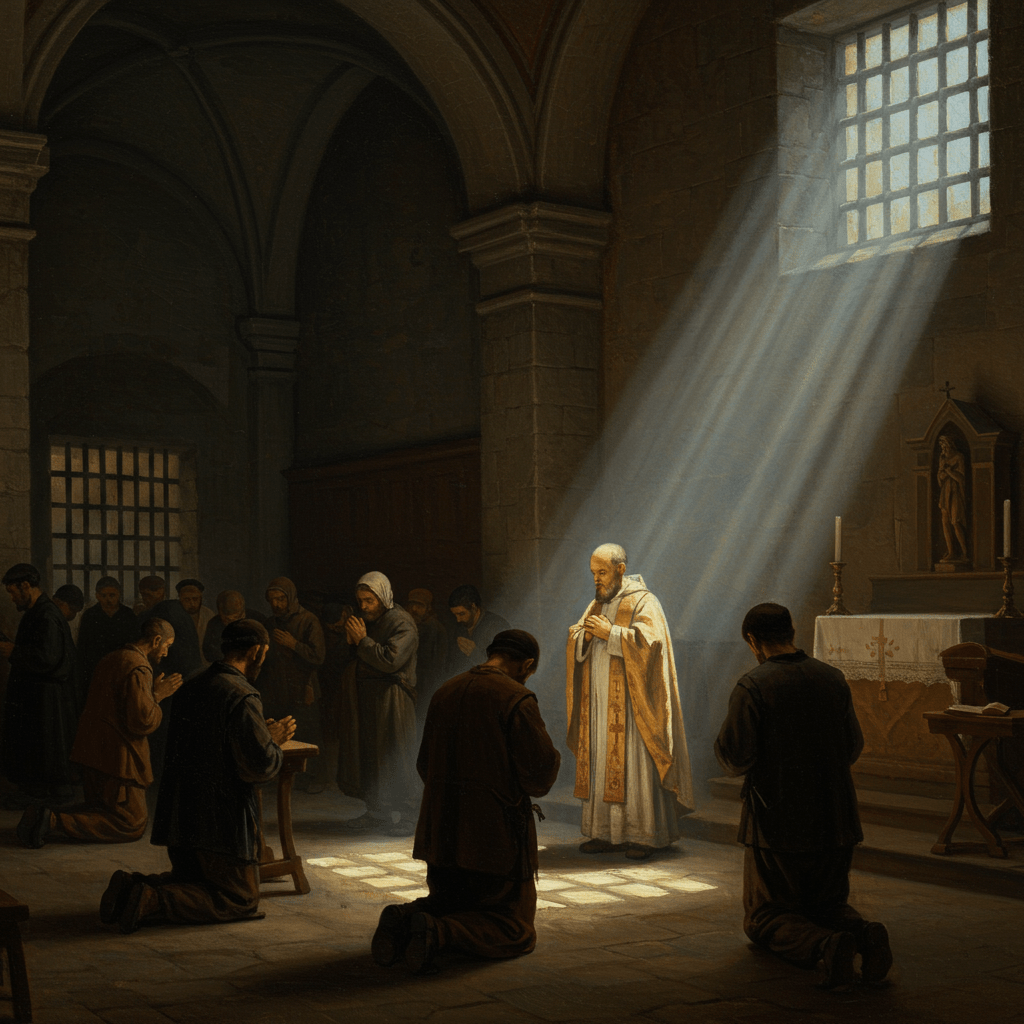

La Rédemption et le Désespoir

Après des années passées derrière les barreaux, Jean-Baptiste a vu des hommes se relever de leurs chutes, trouver la rédemption, la lumière au bout du tunnel. Il a aussi vu d’autres sombrer dans la folie, le désespoir, la violence. Le destin des condamnés est un mystère impénétrable, une roulette russe humaine où le hasard et le libre arbitre se jouent une partie cruelle. Il a observé les effets pervers du système carcéral, son incapacité à véritablement réinsérer les hommes dans la société. Il a compris que la prison, bien loin de guérir, pouvait parfois aggraver la maladie.

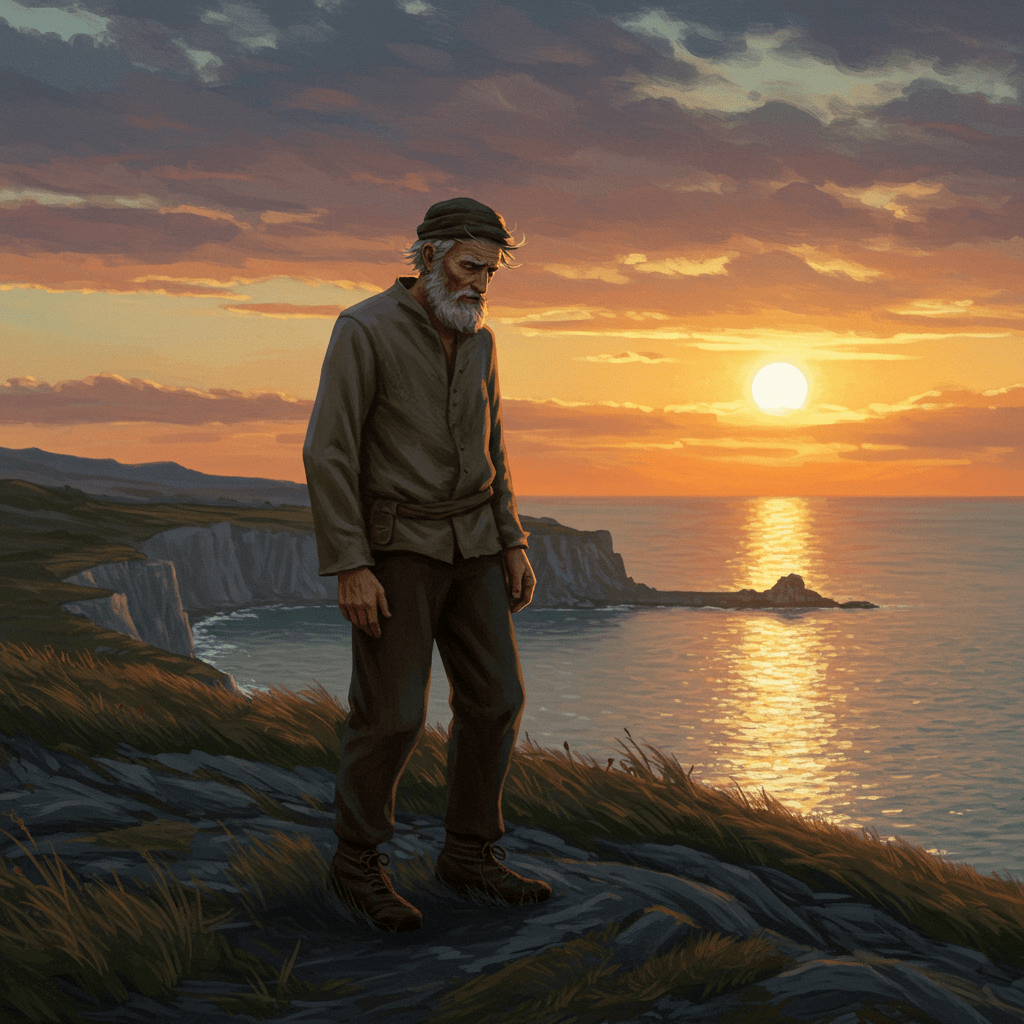

Le soleil couchant projette de longues ombres sur les murs de la prison de Bicêtre. Les gardiens, épuisés mais inébranlables, continuent leur ronde, veillant sur les âmes emprisonnées. Jean-Baptiste, le regard perdu dans le lointain, se remémore les visages, les voix, les destins croisés. Dans le silence de la nuit, les souvenirs résonnent comme un écho, un témoignage poignant sur la vie, la mort, et le mystère insondable de l’âme humaine.

Les murs de la prison, témoins silencieux des drames humains, semblent murmurer une histoire sans fin, une histoire écrite dans le sang, les larmes, et la poussière des années.