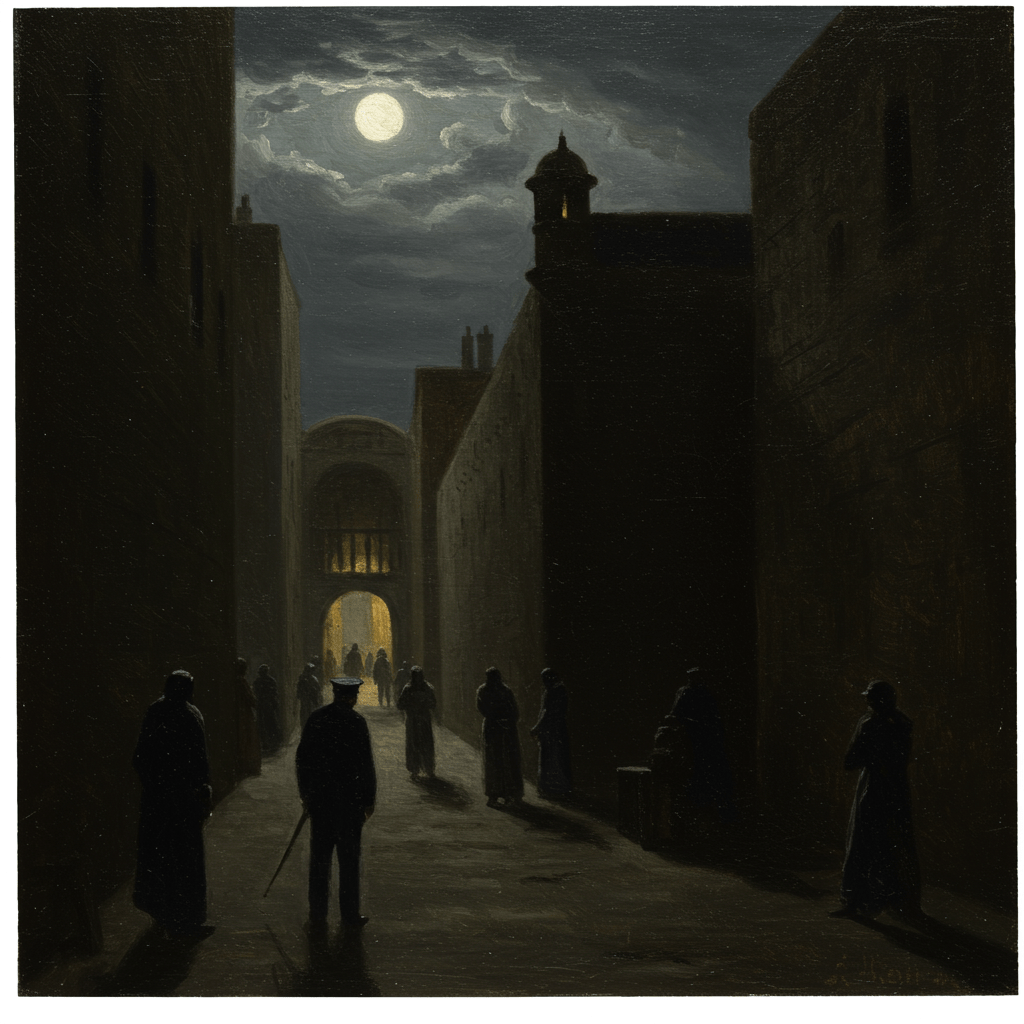

L’année 1848, Paris. Une ville bouillonnante, déchirée entre la révolution et la réaction, où les barricades se dressaient comme des tombeaux annonciateurs. Le vent glacial de février soufflait sur les pavés, emportant avec lui les cris des insurgés et les soupirs des condamnés. Dans l’ombre des prisons surpeuplées, des hommes et des femmes, victimes de la tourmente politique ou de la misère sociale, croupissaient dans des cellules froides et humides, attendant un jugement, une libération, ou peut-être la mort.

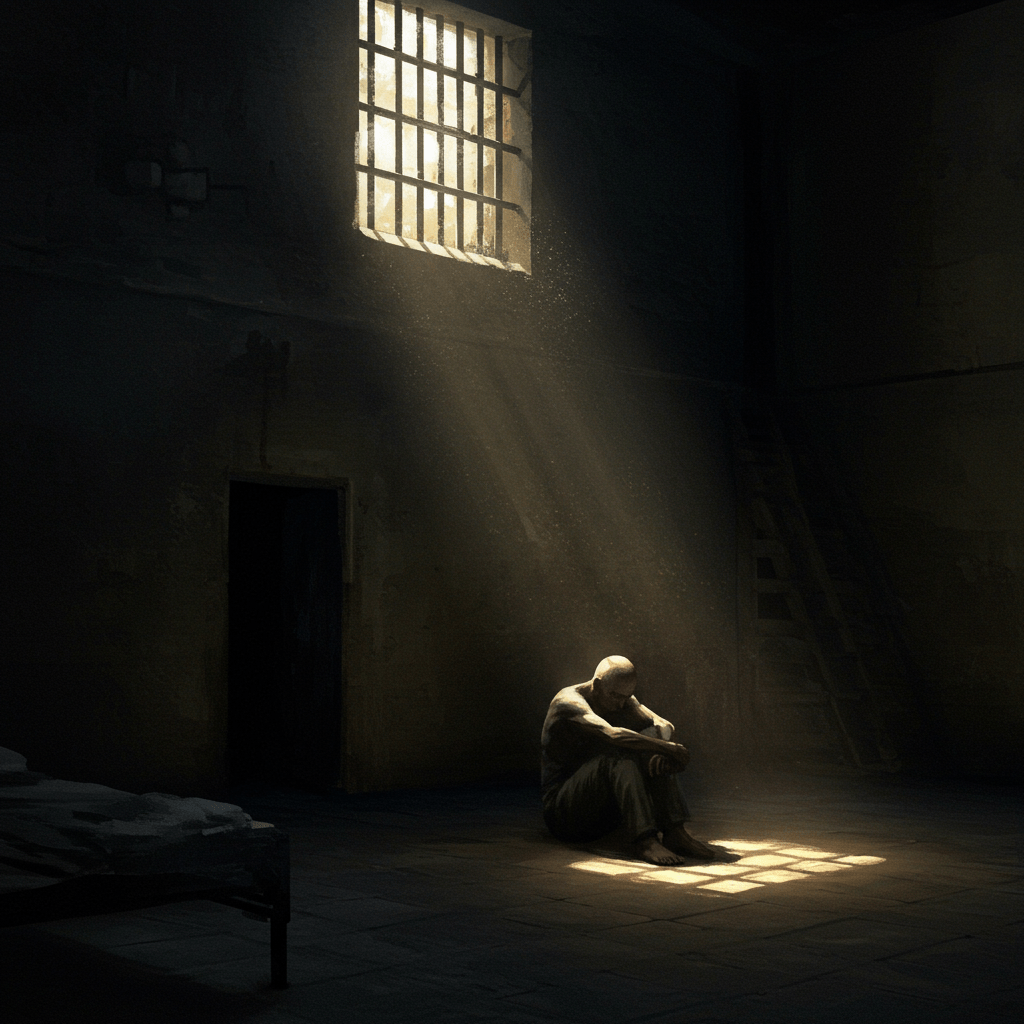

Ces murs, épais et silencieux, ont été les témoins muets de souffrances indicibles. Des cris étouffés, des larmes silencieuses, des prières murmuraient dans l’obscurité, se heurtant aux barreaux de fer, à la pierre froide et impassible. Ces murs ont absorbé les espoirs brisés, les rêves anéantis, les regrets amers, laissant derrière eux un silence assourdissant, un cri contenu qui résonne à travers les siècles.

Les Enfants de la Révolution

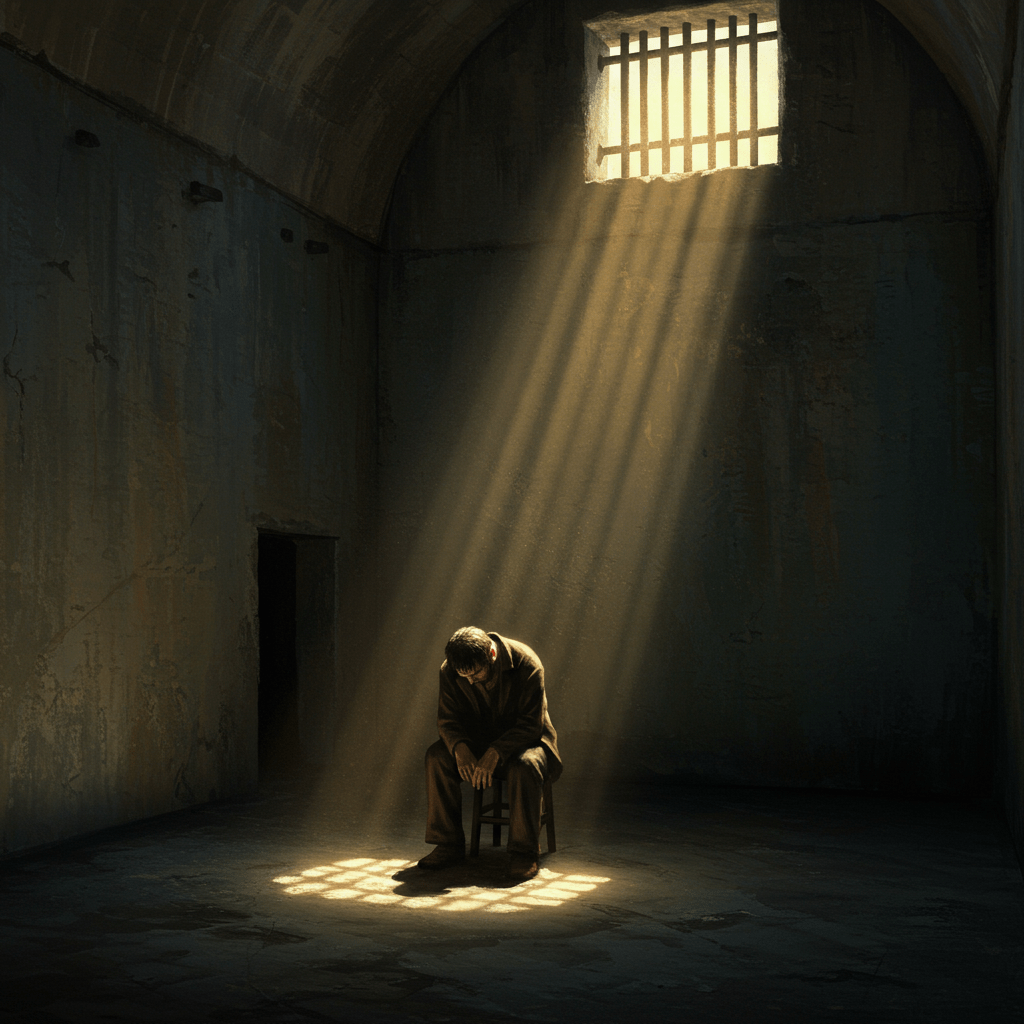

Dans la Conciergerie, transformée en sinistre enfer, je rencontrai un jeune homme, à peine plus qu’un enfant. Ses yeux, grands et sombres, reflétaient l’horreur de ce qu’il avait vu, de ce qu’il avait subi. Il était accusé de trahison, un crime inventé par des ennemis politiques, sa famille ruinée, sa jeunesse volée. Il racontait des histoires d’emprisonnement, des détails sanglants, des exécutions sommaires vues à travers une petite fenêtre ou une crevasse. Ses paroles, malgré la douleur et la peur qui les animaient, étaient pleines d’une dignité incroyable, un témoignage poignant de la résistance de l’esprit humain face à l’injustice.

Il parlait de la solidarité qui régnait parmi les prisonniers, de la manière dont ils s’entraidaient, se soutenaient mutuellement dans les moments les plus sombres. Ils partageaient leur peu de nourriture, échangeaient des histoires, des rêves, des souvenirs de la liberté perdue. Ils trouvaient du réconfort dans l’espoir fragile d’une libération prochaine, d’un avenir meilleur. Chaque parole était un fragment de leur vie volée, un témoignage de leur courage et de leur résilience.

Les Ombres de la Misère

Les geôles de la ville étaient également peuplées de nombreux individus accusés de crimes mineurs, victimes de la pauvreté et de la misère. Des voleurs, des mendiants, des femmes accusées de prostitution, tous enfermés ensemble, formant un microcosme de la société parisienne, avec ses inégalités et ses injustices. Leur détresse était palpable, un cri silencieux qui s’élevait des profondeurs du désespoir.

J’ai assisté à leurs souffrances, à leur désespoir, mais également à leur capacité à trouver de la joie même dans les conditions les plus misérables. Ils chantaient des chansons populaires, racontaient des histoires pour se distraire, partageaient leurs maigres possessions, une solidarité née de l’adversité et de la souffrance commune. Leur force intérieure, leur résistance face à la désolation, étaient impressionnantes.

Les Murs Murmurent

Les murs de la prison, témoins silencieux de tant de drames, semblaient vibrer sous le poids des secrets qu’ils gardaient. Des graffitis, des inscriptions, des dessins, témoignaient de la présence des prisonniers, de leurs espoirs, de leurs désespoirs, de leurs rêves brisés. Ce langage secret, gravé sur la pierre, était un cri muet, un témoignage poignant de leur existence clandestine.

Ces marques, souvent discrètes, parfois audacieuses, étaient un moyen de communication, un lien entre les prisonniers, une façon de laisser une trace de leur passage, de leur existence, de leur souffrance. Elles étaient la preuve de leur humanité, de leur volonté de survivre, de leur refus de se laisser anéantir par l’enfermement.

Le Silence et la Lumière

Le silence des prisons était assourdissant, un silence lourd de souffrances, de regrets, d’espoirs brisés. Mais ce silence était aussi porteur d’une étrange force, une force qui permettait aux prisonniers de trouver du réconfort, de la solidarité, un espace de résistance contre l’oppression et l’injustice.

Leur témoignage, murmuré ou crié à travers les siècles, est un cri qui appelle à la justice, à la compassion, à la dignité pour tous les hommes. C’est une leçon d’humanité, une preuve de la résilience de l’esprit face à l’adversité. Le silence des prisons est un cri qui résonne encore aujourd’hui, un appel à la mémoire et à la justice.