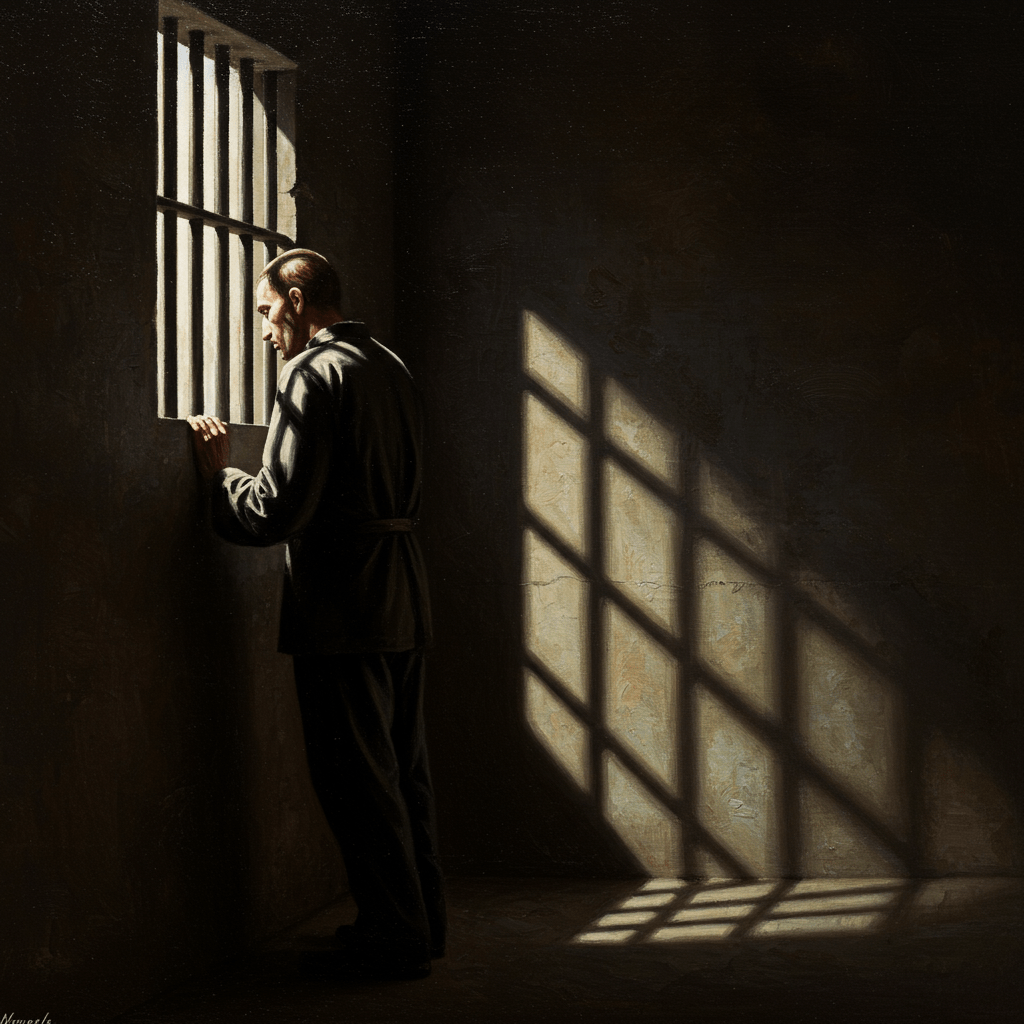

Les grilles de la prison de Bicêtre, froides et implacables, se refermèrent derrière Jean Valjean, condamnant son corps mais surtout son âme à une existence incertaine. L’année est 1815. Le souffle âpre de la Révolution, encore palpable dans les ruelles de Paris, s’était mué en un vent glacial de répression, soufflant sur les laissés-pour-compte, les fauchés par la misère, les victimes d’une société qui ne leur offrait que la voie brutale de la prison. Le destin de Jean Valjean, comme celui de tant d’autres, se nouait dans cette toile sombre, tissée de pauvreté, de faim, et d’une justice implacable.

La France, après les bouleversements napoléoniens, se débattait entre l’espoir d’une reconstruction et le spectre d’une société profondément divisée. Les bagnes, ces gouffres à hommes, se remplissaient à un rythme effroyable. Des milliers d’âmes étaient englouties, livrées à la dure réalité des travaux forcés, à la violence des gardiens, à la terrible solitude de l’exclusion. Leur réinsertion, un concept encore balbutiant, semblait un rêve illusoire, une chimère dans ce monde de ténèbres.

Les murs de la prison, tombeaux des espoirs

Derrière les murs épais et impénétrables des prisons françaises, la vie était une lutte incessante pour la survie. Le travail était pénible, la nourriture misérable, et la menace de la violence omniprésente. Les prisonniers, souvent jeunes, brisés par la pauvreté ou victimes de circonstances atténuantes, étaient réduits à l’état d’objets, leurs individualités écrasées sous le poids d’un système implacable. La discipline de fer, les châtiments corporels, les humiliations quotidiennes, tout concourrait à les déshumaniser, à les briser, à les préparer à une existence marginale, une fois libérés.

Le système pénitentiaire du XIXe siècle, loin d’être un outil de réinsertion, était un instrument de répression et d’exclusion sociale. Il entretenait un cycle vicieux de pauvreté et de criminalité, piégeant les individus dans un engrenage fatal. Les anciens détenus, marqués à jamais par leur passage en prison, se retrouvaient rejetés par la société, incapables de trouver un emploi, un logement, un quelconque espoir d’une vie meilleure. Leur passé les hantait, les condamnant à une existence précaire et souvent à la récidive.

L’ombre des bagnes

Les bagnes, ces colonies pénitentiaires situées en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie, représentaient le summum de la sévérité. Exilés loin de leur terre natale, les condamnés étaient livrés à un environnement hostile, à des conditions de travail inhumaines, et à la maladie. Leur destin était scellé : la mort ou une existence misérable, loin de leurs familles et de toute possibilité de rédemption. Les récits poignants de ces exilés, les lettres déchirantes qu’ils adressaient à leurs proches, témoignent de la souffrance indicible et de l’espoir ténu qui les animait.

Pourtant, même au cœur de ces enfers, la flamme de l’espoir pouvait parfois subsister. Des amitiés se formaient, des solidarités se tissaient entre les condamnés, créant des liens fraternels qui leur permettaient de survivre aux atrocités de leur quotidien. Quelques rares individus, dotés d’une force de caractère exceptionnelle, réussissaient à transcender leur situation, à trouver la force de résister à la désespérance, à rêver d’un avenir meilleur, d’une possible réinsertion dans la société.

Les prémices d’une réforme

Au cours du XIXe siècle, les voix s’élevèrent pour dénoncer les conditions inhumaines des prisons et des bagnes, pour réclamer une réforme du système pénitentiaire. Des penseurs, des écrivains, des hommes politiques, conscients de l’injustice du système, plaidèrent en faveur d’une approche plus humaine, plus axée sur la réinsertion sociale des détenus. L’idée d’une prison comme lieu de correction et de réhabilitation, plutôt que de simple punition, commençait à prendre forme.

Des expériences pionnières, telles que le système cellulaire, virent le jour, visant à isoler les prisonniers afin de favoriser leur réflexion et leur repentir. L’éducation, le travail, l’assistance spirituelle, autant d’éléments qui furent intégrés dans le processus de réhabilitation. Cependant, ces réformes restèrent encore timides et limitées, et le chemin vers une véritable réinsertion sociale des détenus était encore long et semé d’embûches.

Un destin brisé, une société en question

Le destin brisé des prisonniers du XIXe siècle reflète les contradictions d’une société en pleine mutation. Leur sort, souvent tragique, pose des questions essentielles sur la justice, la compassion, et la responsabilité sociale. Comment une société peut-elle se prétendre juste et humaine tout en condamnant des individus à une existence de souffrance et d’exclusion ?

Les ombres des prisons et des bagnes du XIXe siècle continuent de planer sur notre époque. Leur histoire, souvent oubliée, nous rappelle la nécessité d’une justice plus humaine, d’un système pénitentiaire axé sur la réinsertion, sur la dignité, et sur l’espoir d’une seconde chance. Seule une société qui s’engage véritablement dans la réhabilitation de ses membres les plus fragilisés peut prétendre à une réelle justice sociale.