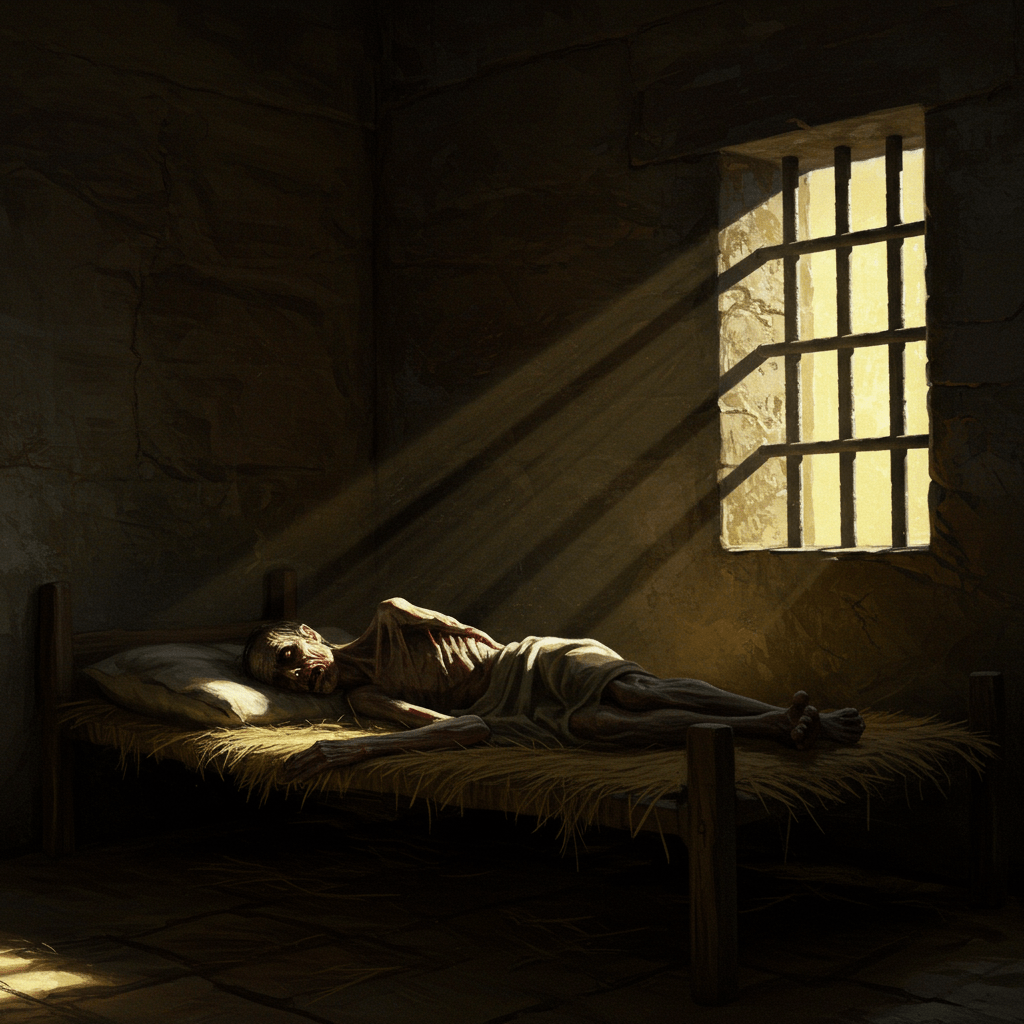

L’année est 1848. Un vent de révolution souffle sur la France, balayant les derniers vestiges de la monarchie. Mais au cœur même de Paris, dans les geôles sombres et humides, une autre bataille fait rage, silencieuse et impitoyable : celle de la survie. Les murs de pierre, épais et impénétrables, retiennent non seulement des corps, mais aussi des âmes brisées, rongées par la maladie et l’abandon. L’odeur âcre de la pourriture et de la souffrance plane, un voile épais qui obscurcit les couloirs sinueux des prisons surpeuplées. Des toux rauques résonnent dans les cellules exiguës, un chœur macabre qui accompagne le rythme incessant des pas des geôliers.

Dans ces lieux de désespoir, la négligence médicale n’est pas une exception, mais la règle. Les prisonniers, victimes d’une justice souvent expéditive et injuste, sont livrés à eux-mêmes, abandonnés à la merci de la maladie et de la faim. Leur sort est scellé par l’indifférence des autorités, aveuglées par la peur du soulèvement et préoccupées davantage par le maintien de l’ordre que par le bien-être des détenus. Les médecins, s’ils existent, sont rares et débordés, contraints de prodiguer des soins sommaires à une population affamée et malade, dans des conditions d’hygiène déplorables.

La Contagion : Un Mal Invisible

La promiscuité, alliée à l’absence totale d’hygiène, transforme les prisons en foyers d’infection. La typhoïde, le typhus, la dysenterie : ces maladies mortelles se propagent comme une traînée de poudre, fauchant des vies à un rythme effroyable. Les cellules, surpeuplées et insalubres, deviennent des incubateurs à germes. L’air est épais, vicié par les odeurs pestilentielles, un mélange suffocant de transpiration, d’excréments et de pourriture. Les malades, affaiblis et dénutris, sont incapables de résister à ces attaques incessantes. Leur seul réconfort est la solidarité fragile qui naît entre ces âmes perdues, un lien ténu dans le gouffre du désespoir.

Les Soins : Une Illusion Perdue

Les quelques médecins qui osent s’aventurer dans ces lieux infernaux sont confrontés à un manque criant de ressources. Les médicaments sont rares et souvent inefficaces. Les instruments chirurgicaux sont rudimentaires, voire inexistants. Les soins consistent souvent en de maigres pansements, des infusions de plantes douteuses et des prières silencieuses. Les médecins, dépassés par l’ampleur de la tâche, se retrouvent impuissants face à la souffrance omniprésente. Ils assistent, impuissants, à la lente agonie de leurs patients, condamnés par une négligence médicale systématique et une indifférence sociale implacable.

La Mort : Une Libération Amère

La mort est omniprésente, une ombre menaçante qui plane sur chaque cellule. Elle frappe sans distinction, emportant les jeunes comme les vieux, les riches comme les pauvres. Les corps des défunts, souvent laissés à l’abandon pendant des jours, exhalent une odeur nauséabonde qui contamine davantage l’atmosphère déjà irrespirable. Les enterrements, sommaires et précipités, sont souvent effectués en pleine nuit, sous le regard silencieux des étoiles. La mort est une libération amère, une échappatoire à la souffrance et à l’humiliation. Elle est aussi un témoignage silencieux de l’injustice et de l’abandon qui règnent au cœur même de la société.

L’Indifférence des Autorités

L’indifférence des autorités face à ce désastre humain est stupéfiante. Absorbées par les enjeux politiques de la Révolution, elles ferment les yeux sur la souffrance de ces prisonniers oubliés. Les rapports alarmants des médecins, qui décrivent l’horreur des prisons, sont ignorés ou minimisés. Les appels à l’aide lancés par les associations caritatives restent sans réponse. Le sort des prisonniers est scellé par une conjoncture sociale et politique qui privilégie la sécurité et l’ordre à la dignité humaine. Le silence complice des pouvoirs publics scelle leur destin.

Les années passent, et l’histoire se répète, tragique et implacable. Des générations de prisonniers souffrent et meurent dans l’oubli, victimes d’une négligence médicale qui porte en elle les stigmates d’une société aveuglée par ses propres contradictions. Leur sort, un sombre reflet de l’âme humaine, nous rappelle à jamais la nécessité de la justice, de la compassion et de la dignité, même au cœur des ténèbres les plus profondes.

Le silence des pierres des prisons, pourtant, ne peut étouffer à jamais le cri silencieux de ces âmes perdues. Leurs souffrances, gravées à jamais dans l’histoire, nous hantent encore aujourd’hui, un avertissement constant contre l’indifférence et l’oubli.