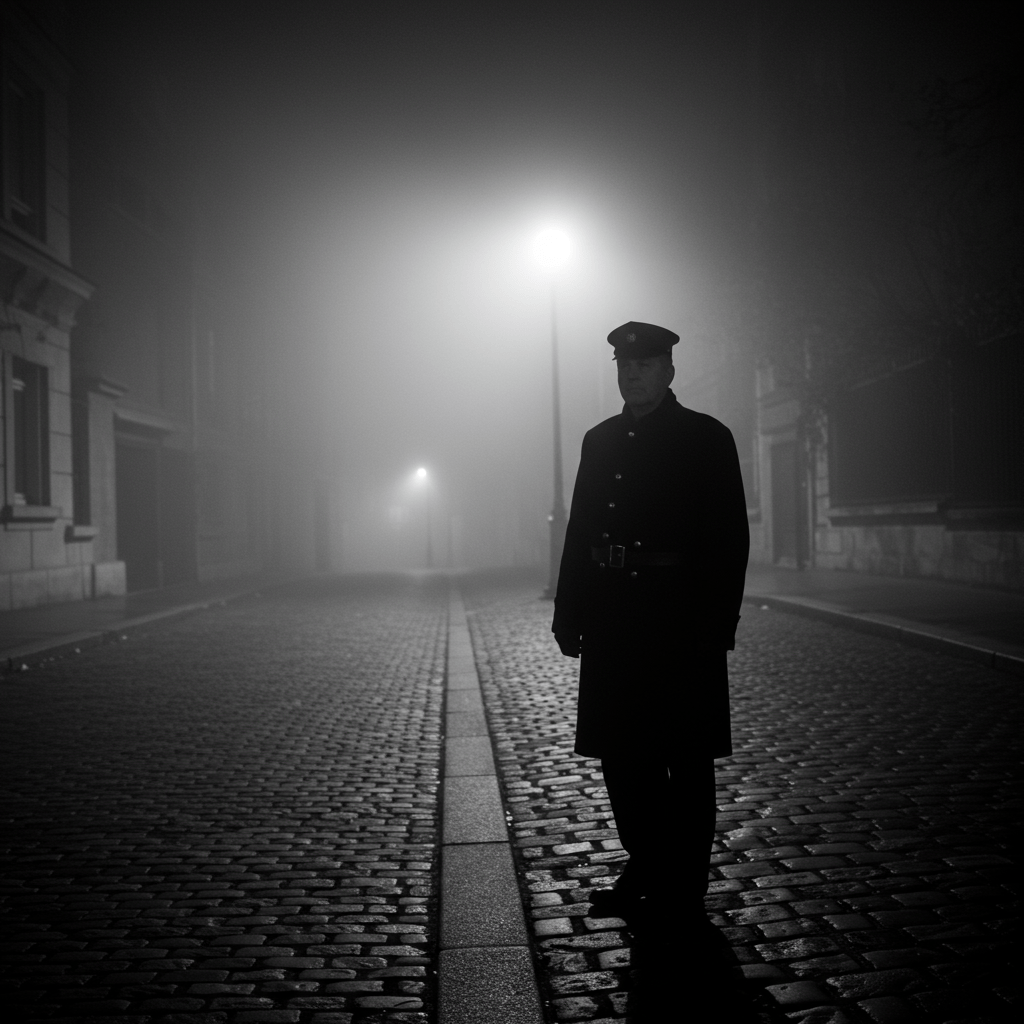

Paris, 1848. La fumée des barricades s’est à peine dissipée, mais une autre bataille, plus insidieuse, se livre dans les ruelles sombres et les salons dorés. Une bataille pour la vérité, pour la justice, pour l’âme de cette ville éternellement déchirée entre le faste et la misère. Car derrière le vernis de la Restauration, sous le règne fragile de Louis-Philippe, une gangrène s’étend : la corruption du Guet Royal. On murmure, on chuchote, on se tait, de peur des représailles. Mais moi, votre humble serviteur, plume trempée dans l’encre de l’indignation, je briserai le silence. Je révélerai, faits à l’appui, les crimes et les mensonges qui gangrènent cette institution censée protéger le peuple.

Ce n’est pas un secret, bien sûr. Tout Paris le sait, du moins à demi-mot. Le Guet Royal, cette force de police jadis garante de l’ordre, est devenu un repaire de prévaricateurs, de bourreaux à gages, de complices du crime. Mais oser le dire, oser le prouver, voilà le véritable défi. Car les puissants, ceux qui tirent les ficelles dans l’ombre, veillent au grain. Ils ont des yeux et des oreilles partout, des espions dans les estaminets, des indicateurs dans les bordels, des juges corrompus dans les tribunaux. Mais qu’importe ! La vérité doit éclater, fût-ce au prix de ma propre vie.

L’Ombre du Préfecture

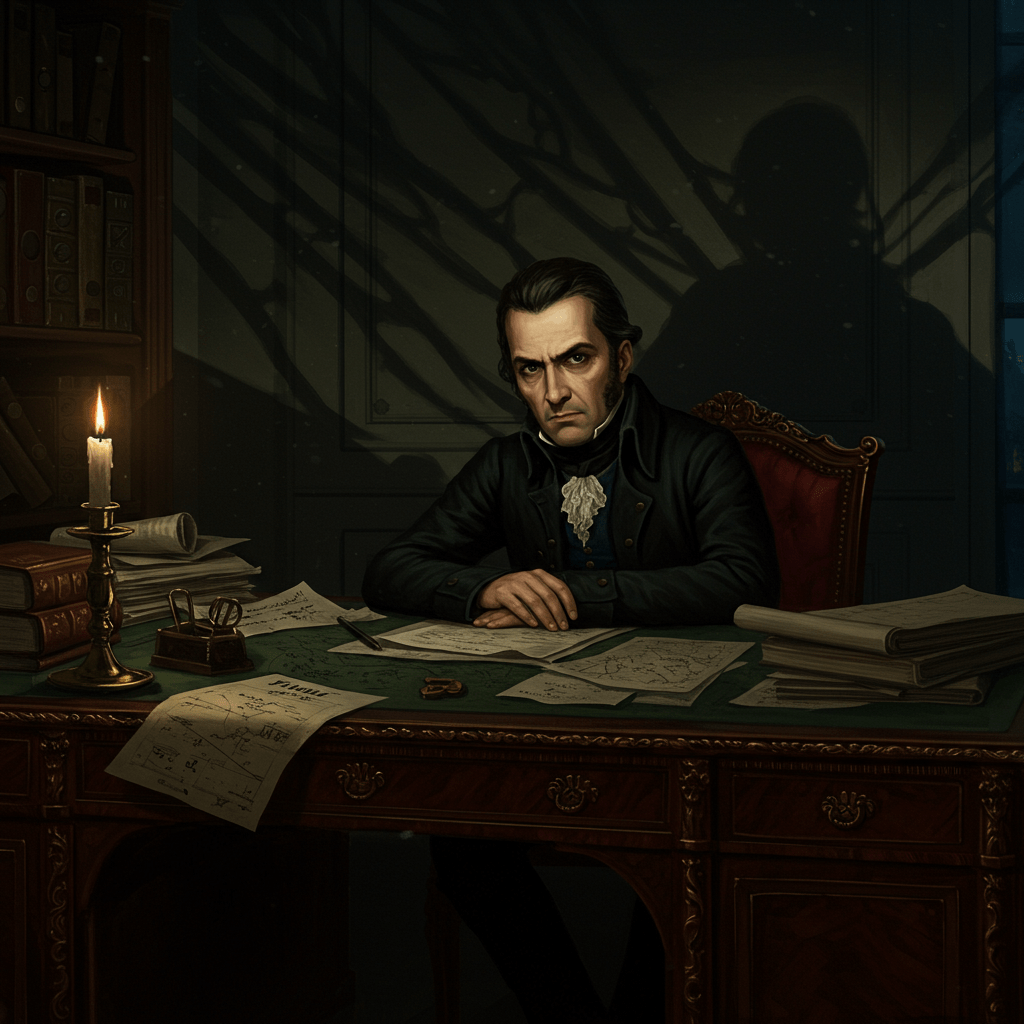

Notre enquête commence là où le pouvoir s’exerce : à la Préfecture de Police. Un édifice austère, symbole de l’autorité, mais aussi, hélas, de l’impunité. J’ai passé des semaines à observer les allées et venues, à interroger des employés, des anciens gardes, des victimes de cette justice à deux vitesses. Et peu à peu, un tableau effrayant s’est dessiné. Un tableau où le Préfet lui-même, Monsieur Dubois, apparaît comme la figure centrale d’un réseau de corruption tentaculaire.

Dubois, un homme au regard froid et perçant, au sourire rare et calculateur. Un ancien magistrat, réputé pour sa rigueur implacable, mais aussi, murmure-t-on, pour son goût immodéré du pouvoir et de l’argent. C’est lui qui nomme les commissaires, qui contrôle les budgets, qui décide des enquêtes à mener et de celles à étouffer. Et il semble que certaines affaires, particulièrement délicates, aient été enterrées avec une diligence suspecte. Je pense notamment au meurtre de la jeune couturière, Marie-Claire, retrouvée étranglée dans une ruelle du Marais. Une affaire classée sans suite, malgré des témoignages troublants impliquant un certain Comte de Valois, un proche du Préfet.

J’ai rencontré le père de Marie-Claire, un homme brisé par le chagrin et l’injustice. “Monsieur,” m’a-t-il dit, les yeux rougis par les larmes, “on m’a volé ma fille, et on m’a volé la vérité. Les policiers m’ont dit qu’il s’agissait d’un crime passionnel, d’un vulgaire règlement de comptes. Mais je sais que Marie-Claire avait des secrets, des fréquentations dangereuses. Elle travaillait pour une grande dame, une cliente fortunée. Et elle m’avait confié avoir découvert quelque chose d’important, quelque chose qui pouvait compromettre des personnes haut placées.”

Ces paroles, comme un coup de poignard, ont confirmé mes soupçons. Le meurtre de Marie-Claire n’était pas un simple fait divers, mais un acte délibéré pour faire taire un témoin gênant. Et le Préfet Dubois, par son inaction, s’est rendu complice de ce crime odieux. J’ai continué mon enquête, remontant la piste de la “grande dame” mentionnée par le père de Marie-Claire. Une tâche ardue, semée d’embûches et de menaces. Mais je savais que je tenais là le fil d’Ariane qui me mènerait au cœur du labyrinthe de la corruption.

Les Bas-Fonds de la Justice

L’enquête m’a conduit dans les bas-fonds de Paris, dans les quartiers malfamés où règnent la misère et la criminalité. Là, j’ai découvert un autre aspect de la corruption du Guet Royal : son implication directe dans les activités illégales. Des policiers corrompus protégeaient les tripots clandestins, fermaient les yeux sur les trafics de drogue, et même, horreur suprême, participaient à des réseaux de prostitution infantile.

J’ai rencontré un ancien souteneur, un certain Jules, qui a accepté de témoigner, moyennant une somme d’argent conséquente. “Monsieur,” m’a-t-il dit, la voix rauque et le regard fuyant, “le Guet, c’est comme une pieuvre. Il a des tentacules partout. Il contrôle tout. Si tu veux travailler tranquille, il faut payer ta part. Sinon, tu te retrouves en prison, ou pire.” Jules m’a révélé les noms de plusieurs policiers corrompus, des commissaires aux simples gardes, tous impliqués dans des affaires sordides. Il m’a parlé de soirées secrètes, de jeux d’argent truqués, de jeunes filles enlevées et vendues à des notables pervers.

Ces révélations m’ont glacé le sang. Comment une institution censée protéger la population pouvait-elle se livrer à de telles atrocités ? Comment des hommes en uniforme pouvaient-ils trahir leur serment et bafouer les lois de la morale et de l’humanité ? J’ai compris alors que la corruption du Guet Royal n’était pas un simple problème de quelques brebis galeuses, mais une gangrène profonde qui avait atteint le cœur même de l’institution.

J’ai également découvert l’existence d’un groupe de policiers rebelles, des hommes intègres qui refusaient de se plier aux ordres corrompus de leurs supérieurs. Ils étaient peu nombreux, isolés, et constamment menacés. Mais ils étaient déterminés à faire éclater la vérité et à nettoyer les écuries d’Augias. J’ai pris contact avec leur chef, un certain Inspecteur Lemaire, un homme d’une probité irréprochable et d’un courage exceptionnel.

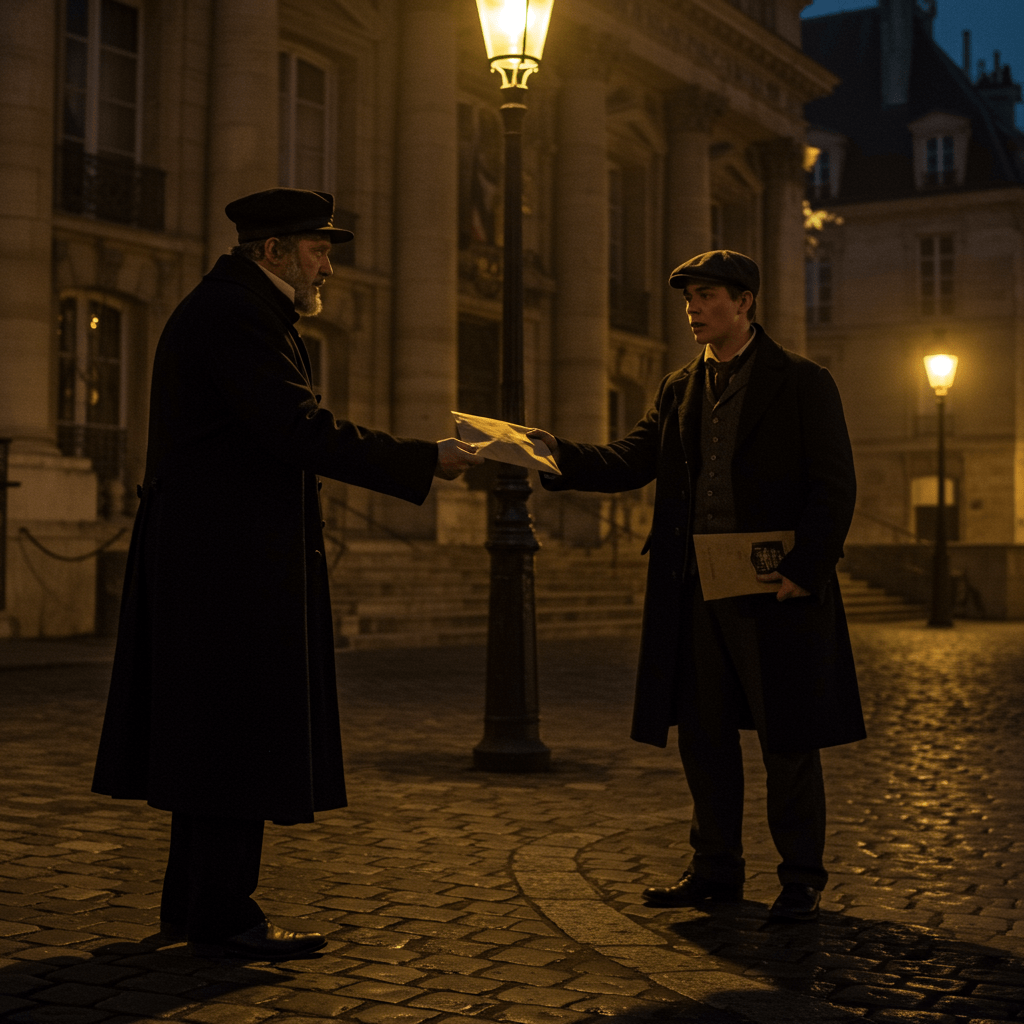

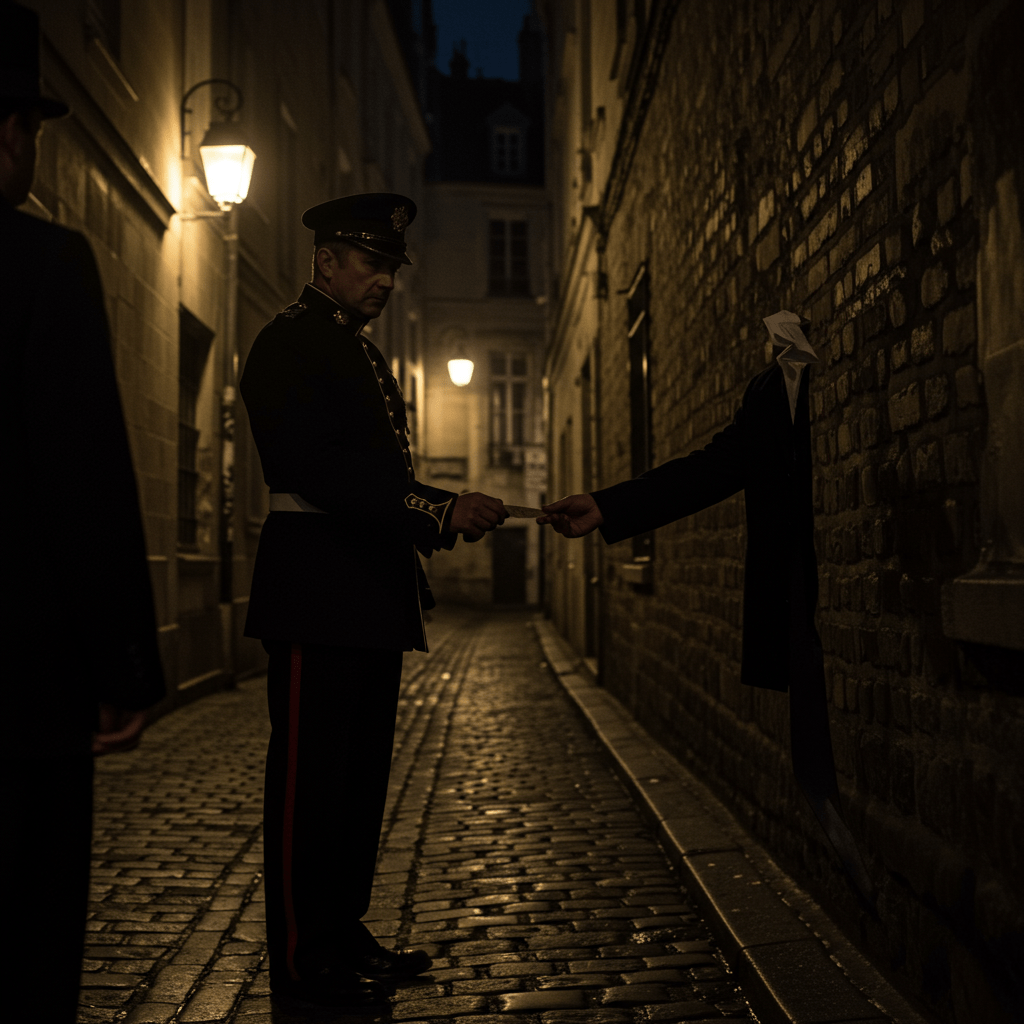

“Monsieur,” m’a-t-il dit, le regard sombre et déterminé, “nous savons que nous risquons gros. Mais nous ne pouvons plus rester les bras croisés. Nous devons agir, coûte que coûte. La justice est bafouée, le peuple est opprimé, et le Guet Royal, au lieu de le protéger, le dépouille et le martyrise.” L’Inspecteur Lemaire m’a fourni des documents compromettants, des preuves irréfutables de la corruption du Préfet Dubois et de ses complices. Des lettres, des rapports, des témoignages, autant d’éléments accablants qui ne laissaient aucun doute sur la culpabilité des accusés.

Le Mystère de la Rue Saint-Honoré

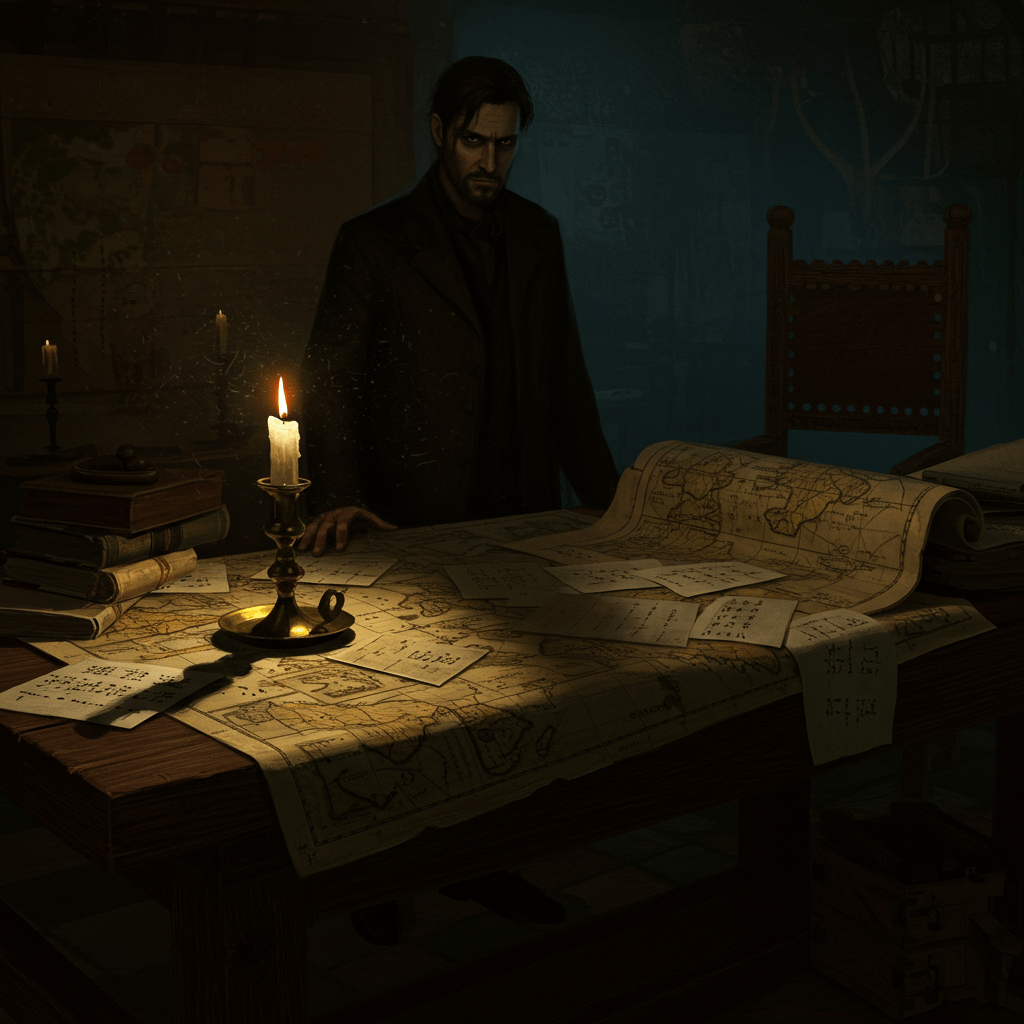

Mais l’affaire la plus troublante, celle qui m’a le plus intrigué, est sans conteste le mystère de la Rue Saint-Honoré. Un immeuble bourgeois, apparemment sans histoire, mais qui, selon mes sources, abritait un secret inavouable. J’ai appris que cet immeuble appartenait à une société écran, contrôlée par le Préfet Dubois lui-même. Et que des personnes importantes, des hommes politiques, des financiers, des membres de la noblesse, s’y rendaient régulièrement, à des heures tardives.

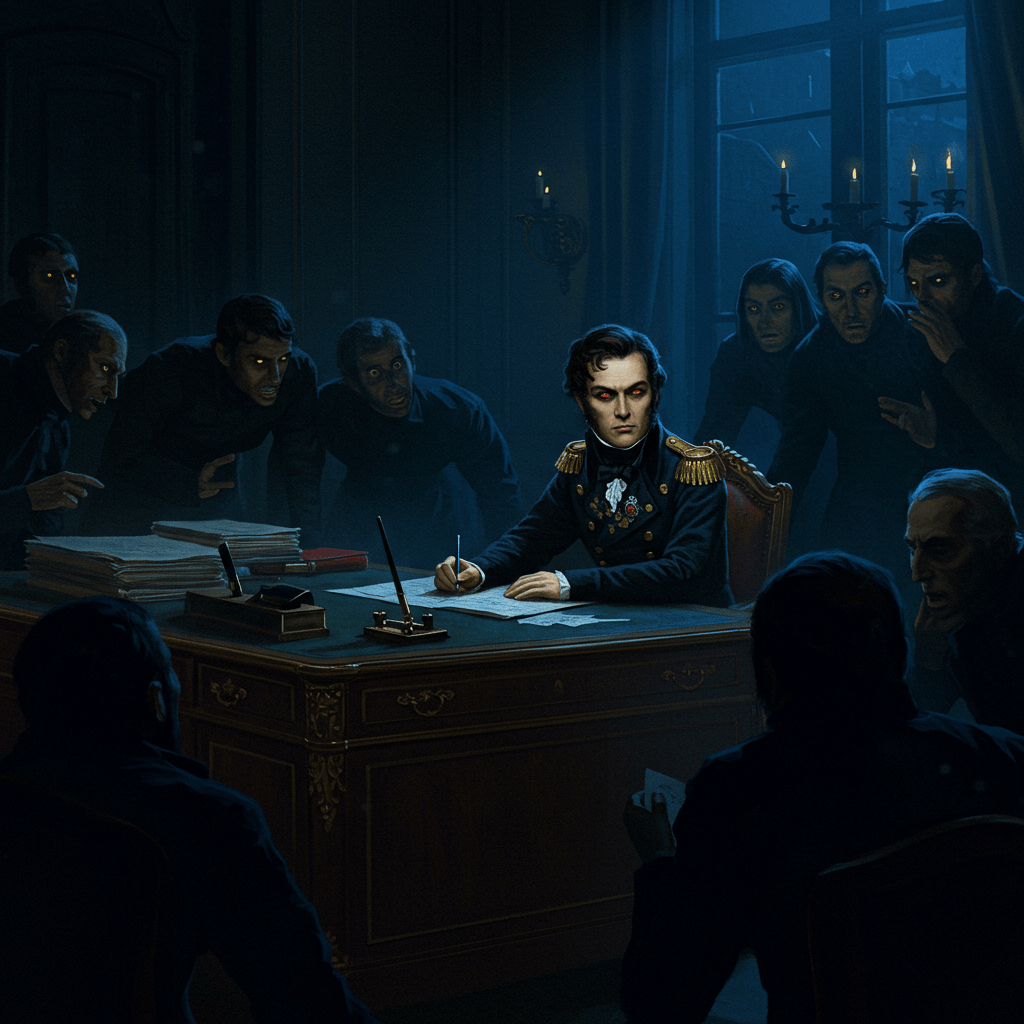

J’ai décidé de mener ma propre enquête sur les lieux. J’ai passé des nuits entières à observer l’immeuble, à guetter les allées et venues. Et j’ai fini par découvrir l’entrée d’un passage secret, dissimulé derrière une fausse bibliothèque. Ce passage menait à une cave voûtée, transformée en salle de jeux clandestine. Là, j’ai découvert un spectacle effarant : des hommes riches et puissants, se livrant à des jeux d’argent effrénés, entourés de jeunes femmes à la beauté provocante. Des scènes de débauche et de corruption qui dépassaient l’imagination.

J’ai reconnu plusieurs visages familiers, des personnalités politiques influentes, des banquiers véreux, des officiers supérieurs de l’armée. Tous étaient là, réunis dans ce lieu secret, à se livrer à leurs vices et à leurs plaisirs coupables. J’ai compris alors que l’immeuble de la Rue Saint-Honoré était le cœur battant de la corruption du Guet Royal. C’était là que se prenaient les décisions importantes, que se concluaient les arrangements secrets, que se partageaient les butins mal acquis.

Mais ma présence n’est pas restée inaperçue. J’ai été repéré par des gardes du corps, des hommes de main à la solde du Préfet Dubois. J’ai été arrêté, brutalement interrogé, et menacé de mort. Heureusement, j’ai réussi à m’échapper, grâce à l’aide d’une des jeunes femmes présentes dans la salle de jeux. Elle s’appelait Camille, et elle était, elle aussi, une victime de ce système corrompu. Elle m’a aidé à fuir, et elle m’a promis de témoigner contre le Préfet Dubois.

La Chute d’un Préfecture

Fort de toutes ces preuves, de tous ces témoignages, de toutes ces révélations, j’ai décidé de publier mon enquête. J’ai contacté plusieurs journaux, mais tous ont refusé de me publier, par peur des représailles. Finalement, un petit journal indépendant, “Le Réveil du Peuple”, a accepté de prendre le risque. Mon article a fait l’effet d’une bombe. Il a révélé au grand jour la corruption du Guet Royal, les crimes du Préfet Dubois, et les turpitudes des notables parisiens.

Le scandale a éclaté au grand jour. La population, indignée, s’est soulevée. Des manifestations ont éclaté devant la Préfecture de Police, réclamant la démission du Préfet Dubois et la dissolution du Guet Royal. Le gouvernement, pris de panique, a été contraint de réagir. Une commission d’enquête a été nommée, et le Préfet Dubois a été suspendu de ses fonctions. Camille, la jeune femme qui m’avait aidé à m’échapper de l’immeuble de la Rue Saint-Honoré, a témoigné devant la commission d’enquête. Son témoignage, poignant et accablant, a confirmé toutes mes révélations.

Le Préfet Dubois a été arrêté, jugé, et condamné à la prison à vie. Ses complices ont été démasqués et punis. Le Guet Royal a été dissous, et une nouvelle force de police, plus honnête et plus intègre, a été créée. La justice, enfin, avait triomphé.

Mais la victoire n’a pas été sans sacrifices. L’Inspecteur Lemaire, le chef des policiers rebelles, a été assassiné, quelques jours après la publication de mon article. Son meurtre, commandité par les anciens complices du Préfet Dubois, a été un acte de vengeance et d’intimidation. Mais il n’a pas réussi à étouffer la vérité. La vérité avait éclaté, et elle avait triomphé.

Ce récit, je l’écris au péril de ma vie. Car les ennemis de la justice ne désarment jamais. Ils sont toujours là, tapis dans l’ombre, prêts à frapper. Mais je suis convaincu que la vérité est plus forte que le mensonge, et que la justice finira toujours par triompher. Car c’est là, au fond, le seul espoir de l’humanité.