Paris, 1682. La fumée des chandelles danse dans l’air lourd du Palais-Royal, éclairant les visages anxieux des courtisans. Le murmure des conversations, d’ordinaire léger et badin, est teinté d’une inquiétude palpable. Un frisson parcourt la capitale, plus glacial que le vent d’hiver qui s’engouffre dans les ruelles sombres. Car derrière les dorures et les brocarts, sous le vernis de la bienséance, un poison subtil se répand, corrodant les âmes et menaçant l’équilibre fragile du pouvoir. On chuchote des noms, on esquive les regards, on craint d’être écouté par des oreilles indiscrètes. L’Affaire des Poisons a éclaté, révélant un réseau d’empoisonneurs, de devins et de prêtres noirs, un cloaque d’intrigues où la mort se vend au détail et où le parfum suave du crime se mêle à l’encens des églises.

Cette affaire, mes chers lecteurs, est plus qu’un simple fait divers sordide. C’est un miroir déformant de notre société, un reflet grotesque de nos ambitions et de nos faiblesses. Elle révèle les fissures profondes qui lézardent la façade brillante du règne de Louis XIV, le Roi-Soleil. Et c’est dans la littérature et, plus tard, au cinéma, que cette histoire trouve une résonance particulière, une manière de hanter nos imaginaires et de nous interroger sur la nature humaine. Car le poison, voyez-vous, est bien plus qu’une substance mortelle. C’est un symbole de la corruption, de la trahison, et de la décadence qui ronge les fondations de notre monde.

La Voisin et le Marché de la Mort

Au cœur de ce réseau infernal, une figure se détache, sombre et fascinante : Catherine Monvoisin, plus connue sous le nom de La Voisin. Cette femme, à la fois devineresse, avorteuse et empoisonneuse, tenait boutique rue Beauregard, un lieu où les dames de la noblesse venaient chercher des remèdes à leurs maux, des philtres d’amour et, parfois, des moyens plus radicaux de se débarrasser de maris encombrants ou de rivaux jaloux. Imaginez, mes amis, cette officine obscure, éclairée par la faible lueur d’une lampe à huile, emplie d’odeurs étranges et de murmures sinistres. La Voisin, le visage fardé, les yeux perçants, y recevait ses clientes avec un mélange d’assurance et de mystère. Elle lisait dans les lignes de la main, prédisait l’avenir dans les cartes, et préparait ses potions mortelles avec un soin méticuleux.

Un soir, la Marquise de Brinvilliers, femme d’une beauté froide et d’une cruauté raffinée, franchit le seuil de la boutique. Son mari, le Marquis, était un homme bon et naïf, mais il la gênait. Elle avait un amant, un certain Sainte-Croix, et elle rêvait de liberté et de fortune. La Voisin lui proposa une solution simple et efficace : le poison. Ensemble, elles mirent au point un plan machiavélique. La Marquise empoisonna son père, puis ses frères, afin de s’assurer de l’héritage. Enfin, elle administra à son mari une dose mortelle d’aqua toffana, un poison insipide et indétectable. La justice, aveugle et corrompue, ne soupçonna rien. La Marquise hérita de la fortune familiale et put vivre son amour avec Sainte-Croix dans le luxe et le plaisir.

Mais le destin, mes chers lecteurs, est souvent ironique. Sainte-Croix, en manipulant des poisons, fut accidentellement exposé à des vapeurs toxiques et mourut. Dans ses papiers, on découvrit des preuves accablantes de ses crimes et de ceux de la Marquise. La justice, enfin, se réveilla. La Marquise de Brinvilliers fut arrêtée, jugée et condamnée à être décapitée et son corps brûlé en place de Grève. Son procès fit grand bruit et révéla l’étendue du réseau de La Voisin.

Les Messes Noires et les Sacrifices Infâmes

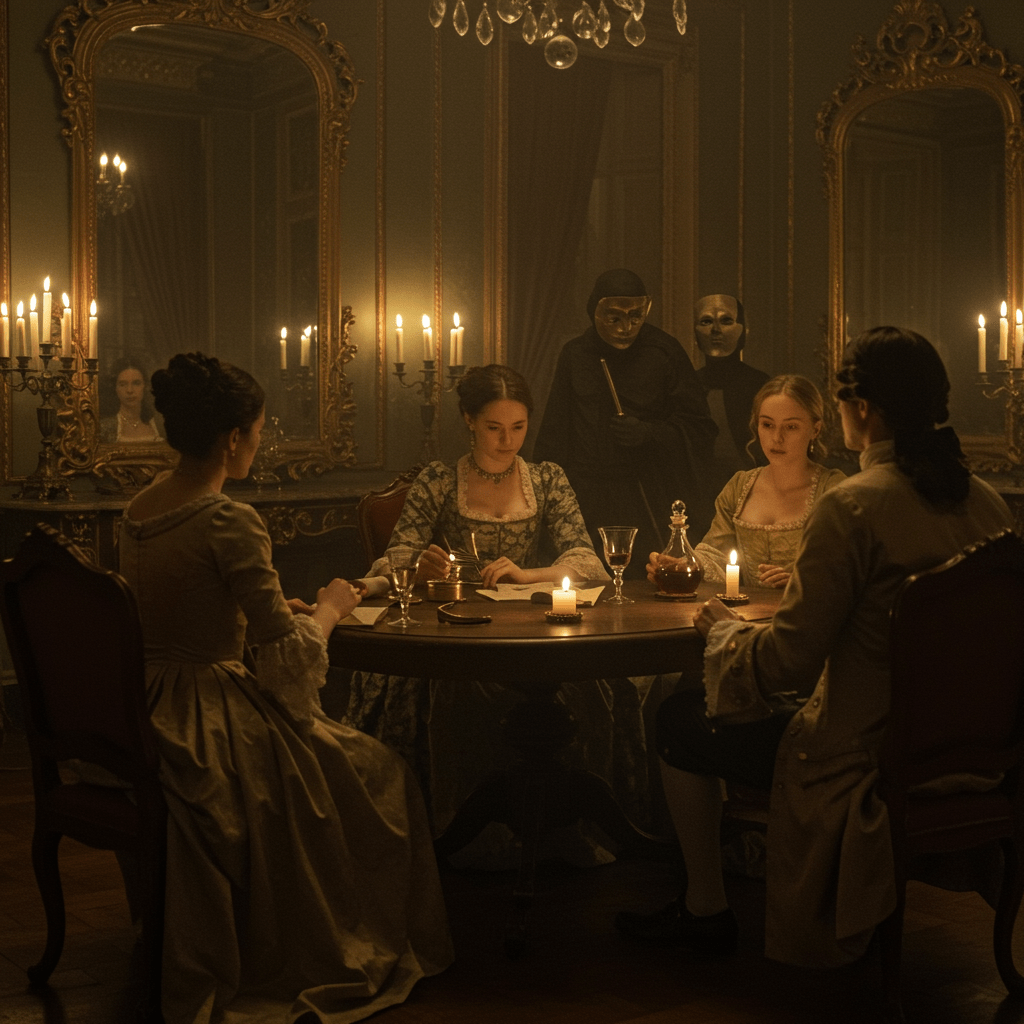

L’enquête, menée avec une brutalité implacable par le lieutenant général de police La Reynie, révéla un aspect encore plus sombre et terrifiant de l’affaire : les messes noires. Ces cérémonies sacrilèges, célébrées dans des caves obscures ou des maisons abandonnées, étaient l’œuvre d’un prêtre défroqué, l’abbé Guibourg. On y invoquait le diable, on profanait les hosties, et on sacrifiait des enfants. La Voisin participait activement à ces rites abominables, fournissant les victimes et les ingrédients nécessaires. Imaginez, mes amis, ces scènes d’horreur, ces chants blasphématoires, ces corps nus convulsant sous la lueur des bougies. L’abbé Guibourg, le visage livide, les yeux exorbités, officiait devant un autel souillé de sang. Autour de lui, une foule de courtisans débauchés, de nobles désespérés, de femmes avides de pouvoir, imploraient les forces du mal pour obtenir satisfaction à leurs désirs.

La Reynie, horrifié par ces révélations, redoubla d’efforts pour démanteler le réseau. Il interrogea sans relâche les suspects, usa de la torture pour obtenir des aveux, et fit exécuter les coupables avec une sévérité exemplaire. La Voisin, après avoir nié pendant longtemps, finit par avouer ses crimes. Elle fut brûlée vive en place de Grève, sous les yeux d’une foule immense, avide de spectacle. Sa mort marqua la fin d’une époque, la fin d’une impunité scandaleuse. Mais elle ne mit pas fin aux rumeurs et aux suspicions.

On murmurait que des personnes haut placées étaient impliquées dans l’affaire, y compris des membres de la famille royale. Louis XIV, soucieux de préserver son image et la stabilité de son règne, ordonna de clore l’enquête. Le dossier fut scellé et les archives furent mises sous clé. La vérité, ou du moins une partie de la vérité, resta cachée. Mais le poison, mes chers lecteurs, avait déjà fait son œuvre. Il avait contaminé les esprits et révélé la fragilité du pouvoir.

L’Affaire des Poisons dans la Littérature : Un Miroir Noir

L’Affaire des Poisons a inspiré de nombreux écrivains, fascinés par la complexité des personnages et l’aspect dramatique des événements. Alexandre Dumas, dans son roman “Vingt ans après”, évoque brièvement l’affaire, soulignant l’atmosphère de suspicion et de terreur qui régnait à la cour. Mais c’est surtout Victorien Sardou, dans sa pièce “Madame de Brinvilliers”, qui a popularisé l’histoire. Sardou a romancé les faits, accentuant le côté mélodramatique et mettant en scène une Marquise de Brinvilliers à la fois séduisante et monstrueuse. Sa pièce fut un immense succès, contribuant à fixer l’image de la Marquise comme une figure emblématique du crime au féminin.

D’autres auteurs, comme Jean Teulé dans son roman “Le Montespan”, ont abordé l’affaire sous un angle plus historique et psychologique. Teulé explore les motivations des personnages, leurs peurs, leurs désirs, et tente de comprendre comment ils ont pu sombrer dans le crime. Il dépeint une cour corrompue et décadente, où les intrigues et les complots sont monnaie courante. Son roman est une plongée fascinante dans les coulisses du pouvoir, une exploration des zones d’ombre de l’âme humaine.

La littérature, mes chers lecteurs, a permis de donner une voix aux victimes, de dénoncer les injustices, et de mettre en lumière les aspects les plus sombres de l’affaire. Elle a transformé un fait divers sordide en une œuvre d’art, en un témoignage poignant sur la nature humaine et les dangers du pouvoir.

L’Affaire des Poisons au Cinéma : Entre Drame et Spectacle

Le cinéma s’est également emparé de l’Affaire des Poisons, offrant des adaptations souvent spectaculaires et dramatiques. Le film “L’Affaire des Poisons” (1955) de Henri Decoin, avec Danielle Darrieux dans le rôle de la Marquise de Brinvilliers, est une adaptation fidèle et soignée de l’histoire. Decoin met l’accent sur l’aspect historique et reconstitue avec précision l’atmosphère de la cour de Louis XIV. Il offre un portrait nuancé de la Marquise, la montrant à la fois comme une victime de son milieu et comme une criminelle impitoyable.

Plus récemment, le film “Saint Laurent” (2014) de Bertrand Bonello, qui explore la vie du célèbre couturier, fait référence à l’Affaire des Poisons à travers le personnage de Madame Claude, une proxénète de luxe qui fournissait des poisons à ses clients. Cette référence, bien que subtile, souligne la fascination qu’exerce encore l’affaire sur notre imaginaire collectif. Elle rappelle que le poison, sous toutes ses formes, continue de rôder dans les coulisses du pouvoir et de la société.

Le cinéma, mes chers lecteurs, a su exploiter le potentiel dramatique et visuel de l’Affaire des Poisons. Il a offert des reconstitutions spectaculaires, des portraits saisissants, et a contribué à perpétuer la légende noire de la Marquise de Brinvilliers et de La Voisin. Mais il a aussi, parfois, simplifié les faits et cédé à la tentation du sensationnalisme, au détriment de la vérité historique.

Le Goût Amer de la Vérité

L’Affaire des Poisons, mes amis, est une histoire complexe et fascinante, une histoire qui continue de nous hanter et de nous interroger. Elle nous rappelle que le pouvoir corrompt, que l’ambition aveugle, et que le poison, sous toutes ses formes, est une menace constante. La littérature et le cinéma ont contribué à immortaliser cette histoire, à en faire un mythe moderne. Mais il est important de ne pas oublier les victimes, les innocents qui ont péri à cause de la cupidité et de la cruauté humaine. Car derrière les intrigues et les complots, il y a des vies brisées, des familles détruites, et un goût amer de vérité.

Alors, la prochaine fois que vous lirez un roman ou que vous regarderez un film sur l’Affaire des Poisons, souvenez-vous de La Voisin, de la Marquise de Brinvilliers, et de tous ceux qui ont été pris dans le tourbillon de cette affaire infernale. Souvenez-vous du poison qui ronge les âmes et qui menace l’équilibre fragile de notre monde. Et surtout, souvenez-vous que la vérité, aussi amère soit-elle, est toujours préférable au mensonge et à l’illusion.