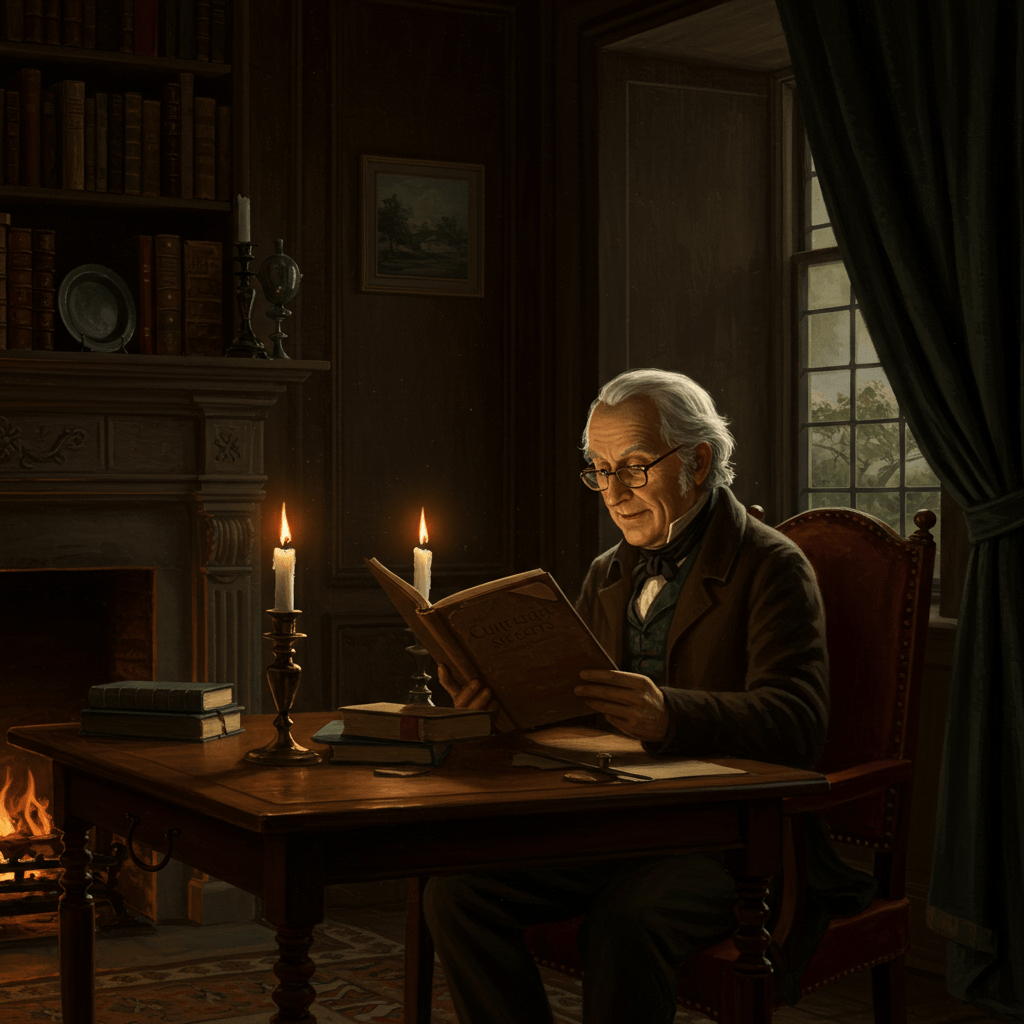

L’an 1888. Un brouillard épais, digne des plus sombres romans, enveloppait Paris. Dans les ruelles tortueuses du Marais, où les ombres dansaient une sarabande macabre, un vieux grimoire, relié en peau de chèvre et maculé d’encre sépia, était entre les mains de Maître Dubois, archiviste et gourmand invétéré. Ce livre, héritage d’une longue lignée de cuisiniers royaux, recelait les secrets les mieux gardés de la gastronomie française, des recettes oubliées depuis des siècles, des trésors culinaires enfouis sous les strates du temps.

Le parfum âcre des épices, mélangé à celui du vieux papier, emplissait la pièce. Chaque page jaunie, annotée de notes manuscrites et de dessins délicats, murmurait l’histoire d’un festin royal, d’une fête populaire, d’un repas intime partagé entre amants. Des recettes qui avaient nourri les rois et les paysans, les nobles et les artisans, reflétant l’âme même de la France à travers les âges. Maître Dubois, les yeux brillants d’une excitation fébrile, sentait le poids de l’histoire reposer sur ses épaules, la responsabilité de faire revivre ces saveurs perdues.

Le Secret des Rois: Plats de la Cour de Louis XIV

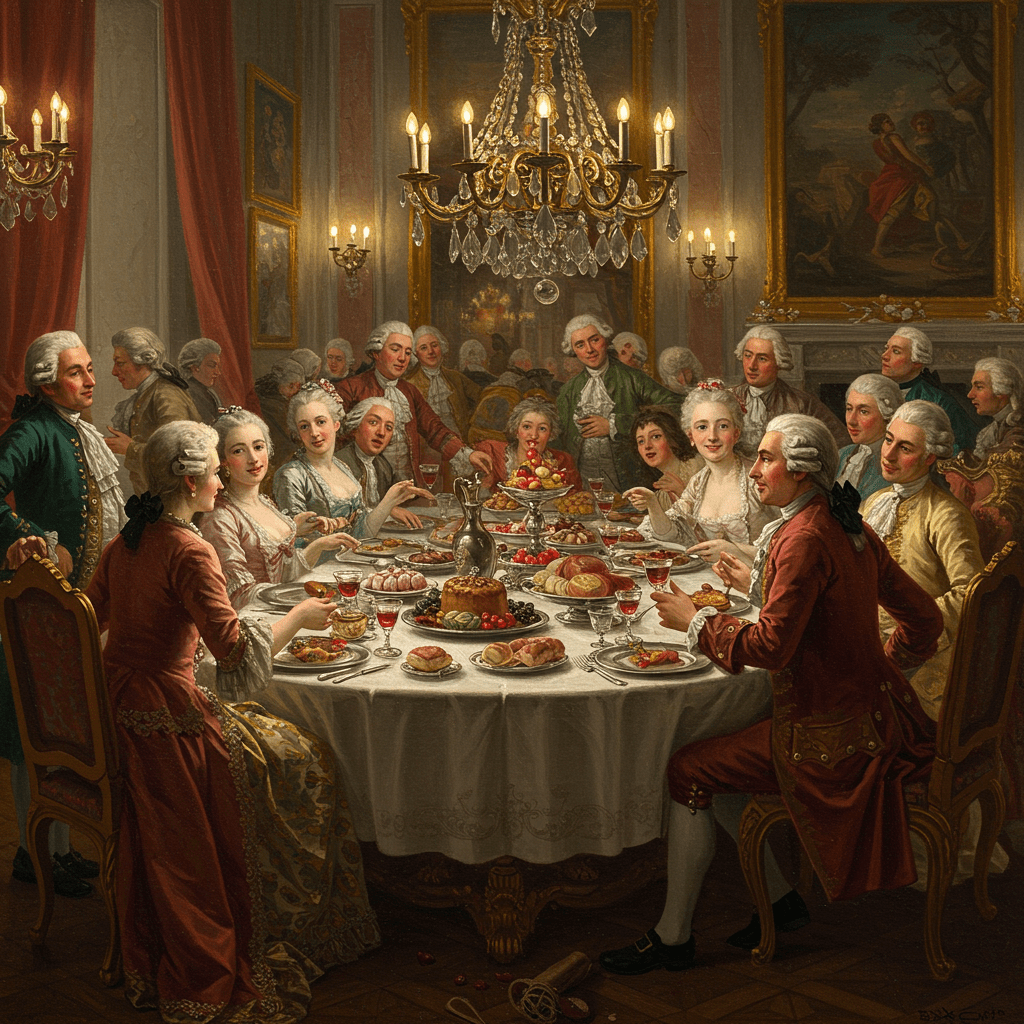

Le chapitre le plus précieux du grimoire était consacré à la cuisine de la cour du Roi-Soleil. On y découvrait des descriptions minutieuses de plats extravagants, des préparations complexes, le fruit d’un savoir-faire raffiné et d’une créativité débordante. Le “Poulet à la Dauphine”, une volaille farcie aux truffes et nappée d’une sauce veloutée, rivalisait en splendeur avec le “Faisan Royal”, rôti à point et décoré de plumes d’or. Les recettes étaient accompagnées de notes marginales, révélant des anecdotes sur les goûts capricieux du Roi, les rivalités entre les chefs, et les secrets des meilleurs fournisseurs royaux. Maître Dubois pouvait presque sentir le poids des attentes royales peser sur ses épaules, chaque plat une pièce maîtresse destinée à plaire au monarque le plus absolu.

Les Saveurs du Peuple: Recettes Paysannes du XVIIIe Siècle

En tournant les pages jaunis, Maître Dubois découvrit un autre monde, celui des cuisines paysannes. Ici, l’opulence royale laissait place à une simplicité rustique, mais non moins savoureuse. Les recettes étaient moins complexes, plus terre-à-terre, mais révélaient une incroyable finesse et une connaissance profonde des produits locaux. La “Soupe au Pistou”, parfumée au basilic frais, la “Potée Niçoise”, un ragoût nourrissant et réconfortant, et la “Galette Bretonne”, symbole de la simplicité et de l’ingéniosité populaire. Chaque plat était une ode à la terre, une célébration de la générosité de la nature et du travail acharné des paysans.

L’Héritage Révolutionnaire: Nouveaux Goûts, Nouvelles Idées

La Révolution française ne laissa pas la gastronomie indemne. Le grimoire témoignait de cette période turbulente à travers des recettes qui reflétaient les changements sociaux et politiques. L’accent était mis sur des plats plus simples, moins ostentatoires, privilégiant les ingrédients accessibles à tous. Les recettes de la période révolutionnaire étaient marquées par une certaine austérité, mais aussi par une créativité nouvelle, née de la nécessité de s’adapter aux circonstances. Maître Dubois y découvrit des soupes nourrissantes, des ragoûts robustes, et des desserts modestes, mais terriblement savoureux. Chaque bouchée semblait raconter l’histoire d’une lutte, d’un espoir, d’une renaissance.

Le Romantisme Culinaire: Le XIXe Siècle et Ses Délices

Enfin, le grimoire dévoilait les secrets culinaires du XIXe siècle, une époque de renouveau et d’innovation. Les recettes reflétaient une recherche de sophistication et d’élégance, une expression de l’art de vivre à la française. Maître Dubois découvrit des plats raffinés, des sauces complexes, des présentations élaborées. La gastronomie devint un art à part entière, un moyen d’expression artistique, un symbole de prestige et de raffinement. Les recettes du XIXe siècle témoignaient de la créativité foisonnante des chefs et de leur désir de sublimer les produits, de transformer des ingrédients simples en œuvres d’art comestibles.

Le vieux grimoire se referma doucement, laissant Maître Dubois dans un état de profonde contemplation. Devant lui, non seulement un livre, mais l’histoire entière de la gastronomie française, un héritage riche et diversifié, un témoignage du talent, de l’ingéniosité et de la passion des cuisiniers français à travers les siècles. Il savait alors que sa mission était non seulement de préserver ces recettes, mais aussi de les faire revivre, de les partager avec le monde, de les faire goûter à tous ceux qui désiraient découvrir les trésors cachés de la cuisine française.

Le parfum des épices et du vieux papier persistait dans l’air, un souvenir olfactif de cette aventure extraordinaire. Maître Dubois prit sa plume, prêt à écrire le prochain chapitre de cette épopée culinaire, à partager avec le monde les secrets des saveurs oubliées, les trésors cachés de la gastronomie française.