L’année est 1870. Une bise glaciale, chargée de la senteur âcre du charbon et du pain rassis, balaye les rues pavées de Lyon. Dans les ruelles tortueuses, les ombres s’allongent, aussi menaçantes que les murmures qui courent sur la guerre qui gronde à l’horizon. Pourtant, au cœur même de cette inquiétude, une flamme vacille encore, une flamme qui ne brûle pas de poudre, mais d’un désir ancestral : la gastronomie. Elle se niche dans les cuisines des auberges modestes, dans les ateliers des confiseurs, dans les vastes cuisines des châteaux, un trésor caché au sein de la cité, une richesse insoupçonnée.

Car si les canons tonnent, si les hommes meurent, l’appétit, lui, demeure. Et c’est dans ce besoin fondamental, dans cette envie irrépressible de savourer le goût de la vie, que se révèle une vérité insaisissable : le potentiel de la gastronomie comme fer de lance du développement local. Ce n’est pas une simple histoire de plats savoureux, c’est une saga de survie, d’ingéniosité et d’espoir, tissée à travers les destinées de personnages aussi variés que les saveurs d’un grand repas.

La Renaissance des Terroirs

Alors que la guerre menace de réduire le pays à la famine, des femmes et des hommes, anonymes pour la plupart, s’attachent à préserver leur patrimoine culinaire. Dans les campagnes, les agriculteurs, le visage creusé par la fatigue et le souci, perpétuent les traditions ancestrales. Les vignerons défendent leurs cépages avec une acharnement digne des plus courageux guerriers, car chaque bouteille est un symbole de résistance, un témoignage de leur attachement à la terre nourricière. Ce sont ces artisans, ces cultivateurs, ces cuisiniers anonymes qui, sans le savoir, préparent le terrain d’une renaissance gastronomique qui sauvera plus d’une économie locale.

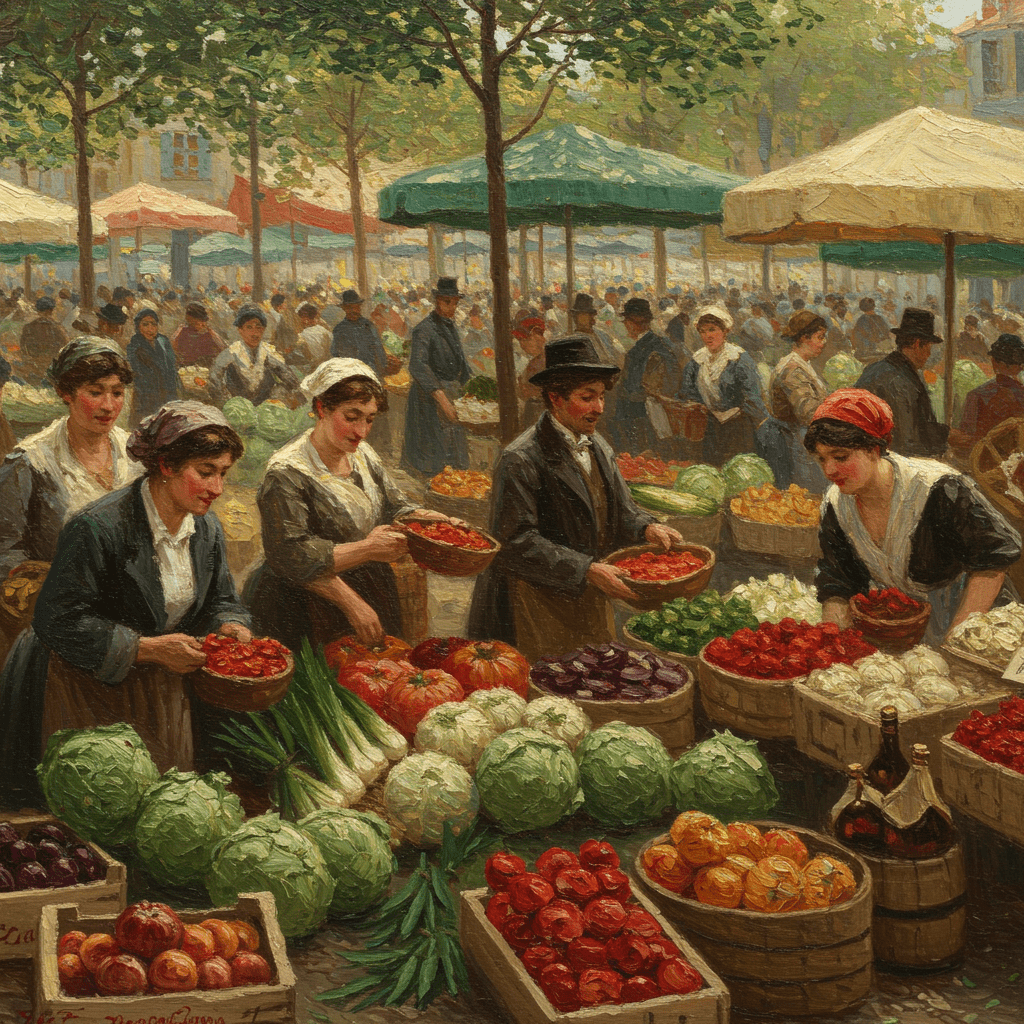

Dans les marchés, les couleurs éclatantes des produits régionaux contrastent avec la grisaille ambiante. Les tomates gorgées de soleil, les fromages affinés dans les caves humides, les herbes aromatiques qui embaument l’air, tout témoigne d’une richesse insoupçonnée. Il s’agit non seulement de nourrir les corps, mais aussi de nourrir l’âme. La gastronomie devient un rempart contre le désespoir, un symbole d’identité et de fierté.

Les Auberges, Temples de la Gastronomie Populaire

Les auberges, ces havres de paix au cœur des villages, deviennent des lieux de rassemblement, des îlots de convivialité dans un monde déchiré. Ici, les plats traditionnels sont célébrés, les recettes anciennes sont transmises de génération en génération. Le cuisinier, souvent un personnage haut en couleur, devient le gardien de la mémoire culinaire de son village, un artiste qui façonne des plats aussi riches et complexes que l’histoire même de sa région. Chaque plat raconte une histoire, chaque ingrédient évoque un terroir, chaque recette est un fragment de patrimoine.

Les aubergistes, véritables entrepreneurs avant l’heure, comprennent l’importance de valoriser les produits locaux. Ils nouent des liens étroits avec les producteurs, créant ainsi des réseaux de solidarité économique. Ils deviennent les acteurs clés d’un développement local basé sur la qualité et l’authenticité, un modèle économique viable et durable.

Le Rôle des Chefs Visionnaires

Mais ce n’est pas seulement dans les auberges modestes que la gastronomie se révèle. Des chefs visionnaires, des artistes du goût, émergent des grandes villes et contribuent à l’essor de la gastronomie française. Ils ne se contentent pas de cuisiner, ils créent des expériences sensorielles, des symphonies de saveurs qui fascinent et enchantent. Ils valorisent les produits régionaux, mettent en avant la richesse des terroirs, et contribuent à la réputation gastronomique de la France.

En revisitant les recettes traditionnelles, en y apportant leur touche personnelle, ces chefs contribuent à la modernisation de la cuisine, tout en préservant l’héritage culinaire. Ils deviennent des ambassadeurs de leur région, des artisans de la gastronomie et des acteurs clés du développement local.

L’Émergence d’un Tourisme Gastronomique

Lentement mais sûrement, la gastronomie se transforme en un puissant moteur de développement local. Les touristes, attirés par la richesse culinaire de certaines régions, affluent en nombre croissant. Ils viennent découvrir les produits locaux, les restaurants renommés, les marchés traditionnels, et contribuent ainsi à l’économie des villages et des villes. La gastronomie devient une attraction touristique majeure, un facteur de développement économique considérable. Elle crée des emplois, attire les investissements, et contribue à la revitalisation des zones rurales.

La création d’infrastructures liées au tourisme gastronomique, comme les routes des vins, les marchés de producteurs, les festivals culinaires, contribuent à la mise en valeur du patrimoine gastronomique et à l’essor de l’économie locale. Le développement local, autrefois cantonné à l’industrie et à l’agriculture, intègre désormais la gastronomie comme un pilier essentiel de sa stratégie.

Un Héritage Précieux

Ainsi, au-delà des simples plaisirs gustatifs, la gastronomie se révèle comme un facteur déterminant du développement local. Au cœur des crises et des bouleversements, elle a su préserver son identité, valoriser ses ressources, et contribuer à la prospérité des communautés. Elle est un héritage précieux, un patrimoine vivant, un symbole d’espoir et de fierté pour les générations futures. Un héritage qui, comme un bon vin, gagne en valeur avec le temps et qui continue de nourrir et d’inspirer le monde.

L’histoire de la gastronomie française est une histoire d’ingéniosité, de résilience et de créativité. Elle est le reflet d’une culture riche et diverse, une histoire qui se perpétue à travers les saveurs, les traditions et les hommes qui les perpétuent.