L’année est 1870. Paris, ville lumière, respire la révolution, non seulement celle qui gronde sur les barricades, mais aussi celle, plus silencieuse, qui mijote dans les cuisines. Le ventre de Paris, autrefois nourri de simples soupes et de pain rassis, se délecte désormais de saveurs nouvelles, d’arômes inattendus. Un vent de changement souffle sur les tables des bourgeois et, plus timidement, sur celles des ouvriers, porté par les innovations culinaires qui secouent la gastronomie française. On parle de progrès, de modernité, mais aussi, et surtout, d’argent. Car derrière chaque nouvelle recette, chaque ingrédient exotique, se cache une histoire économique, une toile complexe tissée de fortunes faites et perdues.

Les halles, véritable cœur battant de la ville, grouillent d’une activité fébrile. Des chariots chargés de produits frais, venus des quatre coins de la France et même d’ailleurs, déversent leurs trésors : champignons parfumés des forêts vosgiennes, huîtres nacrées de Bretagne, fruits exotiques dont on ne soupçonnait même pas l’existence il y a quelques décennies. Ce foisonnement, cette profusion de richesses, témoigne d’une transformation profonde de l’agriculture et des réseaux de distribution, transformation qui nourrit elle-même l’essor de la gastronomie.

Les Chefs, Architectes d’un Nouveau Monde Gustatif

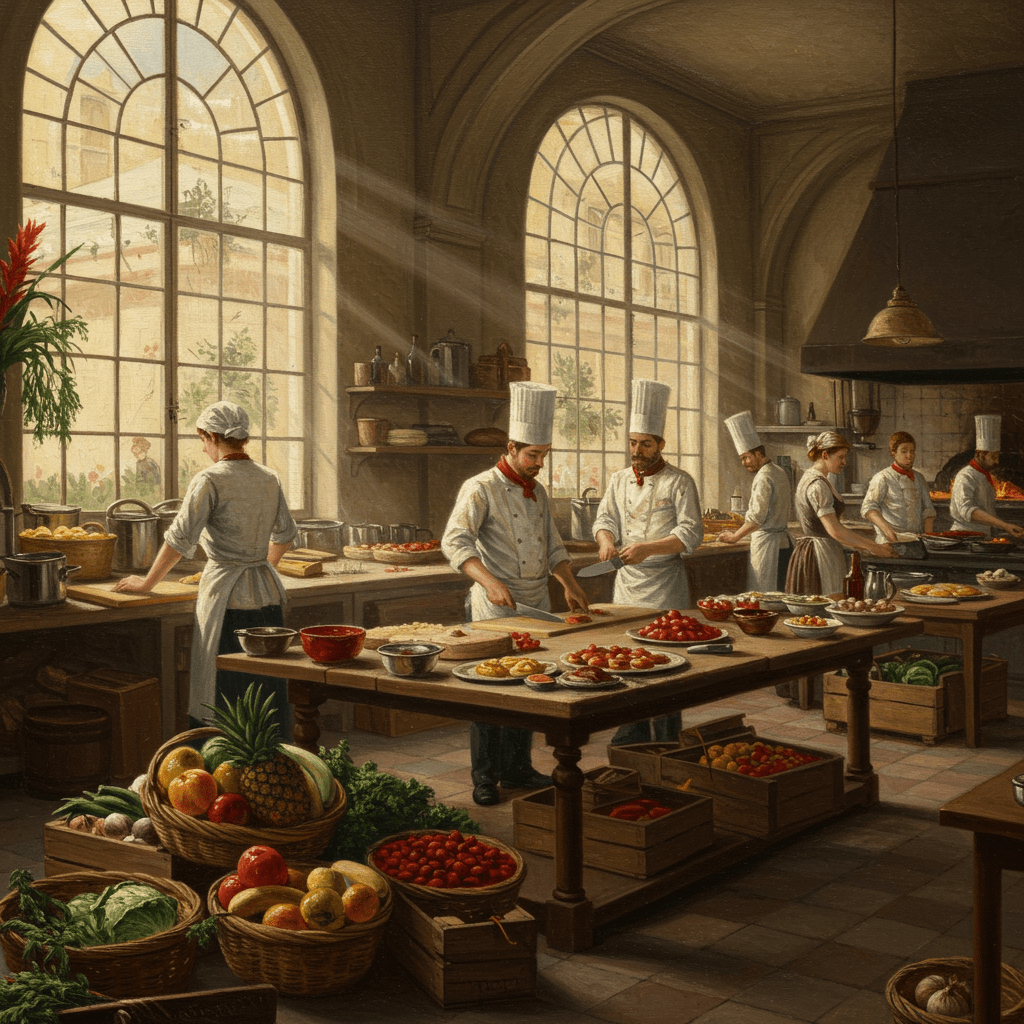

Au cœur de cette révolution culinaire se trouvent les chefs, véritables artistes de la gastronomie. Ce ne sont plus de simples cuisiniers, mais des artisans talentueux, des innovateurs audacieux qui repoussent les limites de la tradition. Ils osent les mélanges audacieux, importent des épices venues de contrées lointaines, inventent des techniques de cuisson révolutionnaires. Auguste Escoffier, figure emblématique de cette époque, travaille à la mise en place d’une cuisine plus rationnelle et plus précise, codifiant les recettes, standardisant les techniques. C’est une véritable révolution dans les cuisines des grands hôtels et restaurants, une organisation du travail qui optimise la production et la rentabilité.

L’Influence des Voyages et des Empires Coloniaux

L’ouverture des voies maritimes et l’expansion des empires coloniaux français contribuent grandement à enrichir la palette des saveurs disponibles. Les épices d’Orient, les fruits exotiques des colonies, les techniques culinaires venues d’autres continents, tout se mêle et se transforme dans les marmites parisiennes. On découvre le curry, le gingembre, le piment, et les plats traditionnels français se parent de nouvelles couleurs et de nouvelles saveurs. Cette ouverture sur le monde n’est pas seulement un enrichissement culturel, c’est aussi une source de profit considérable pour les marchands, les importateurs, et bien sûr, les chefs qui savent tirer parti de ces nouveaux ingrédients.

L’Ascension de la Gastronomie comme Spectacle

La gastronomie n’est plus seulement un moyen de se nourrir, elle devient un véritable spectacle, un art à part entière. Les grands restaurants, lieux de prestige et d’élégance, deviennent des temples de la bonne chère où l’on savoure non seulement les plats, mais aussi l’ambiance, le service, la mise en scène. Les chefs, élevés au rang de célébrités, deviennent des figures publiques, leurs noms associés à des établissements prestigieux, à des recettes emblématiques. Cette mise en scène de la gastronomie contribue à son développement économique, attirant une clientèle fortunée et contribuant au prestige de la France sur la scène internationale.

Le Rôle des Innovations Technologiques

L’ère industrielle, avec ses nouvelles technologies, a aussi son mot à dire dans l’histoire de la gastronomie. Les progrès techniques dans le domaine de la conservation des aliments, comme le développement de la réfrigération, permettent une meilleure gestion des stocks et une offre plus diversifiée sur le marché. Les nouvelles machines, comme les moulins à café perfectionnés ou les mixeurs, facilitent le travail des cuisiniers et permettent la création de nouvelles textures et de nouvelles préparations. Ces innovations, bien que souvent discrètes, contribuent à la fois à la qualité et à la rentabilité de l’industrie gastronomique.

La révolution gastronomique de la fin du XIXe siècle ne fut pas qu’un simple changement de goûts ou de saveurs. Ce fut une véritable transformation économique, un moteur de croissance qui a façonné le paysage culinaire français, et, par extension, le monde. Des halles de Paris aux tables des plus grands restaurants, l’histoire de cette époque témoigne d’une insatiable quête de nouveauté, d’une audace sans limite, et d’un appétit insatiable pour le progrès, autant de facteurs qui ont contribué à faire de la gastronomie française ce qu’elle est aujourd’hui : une institution mondiale.