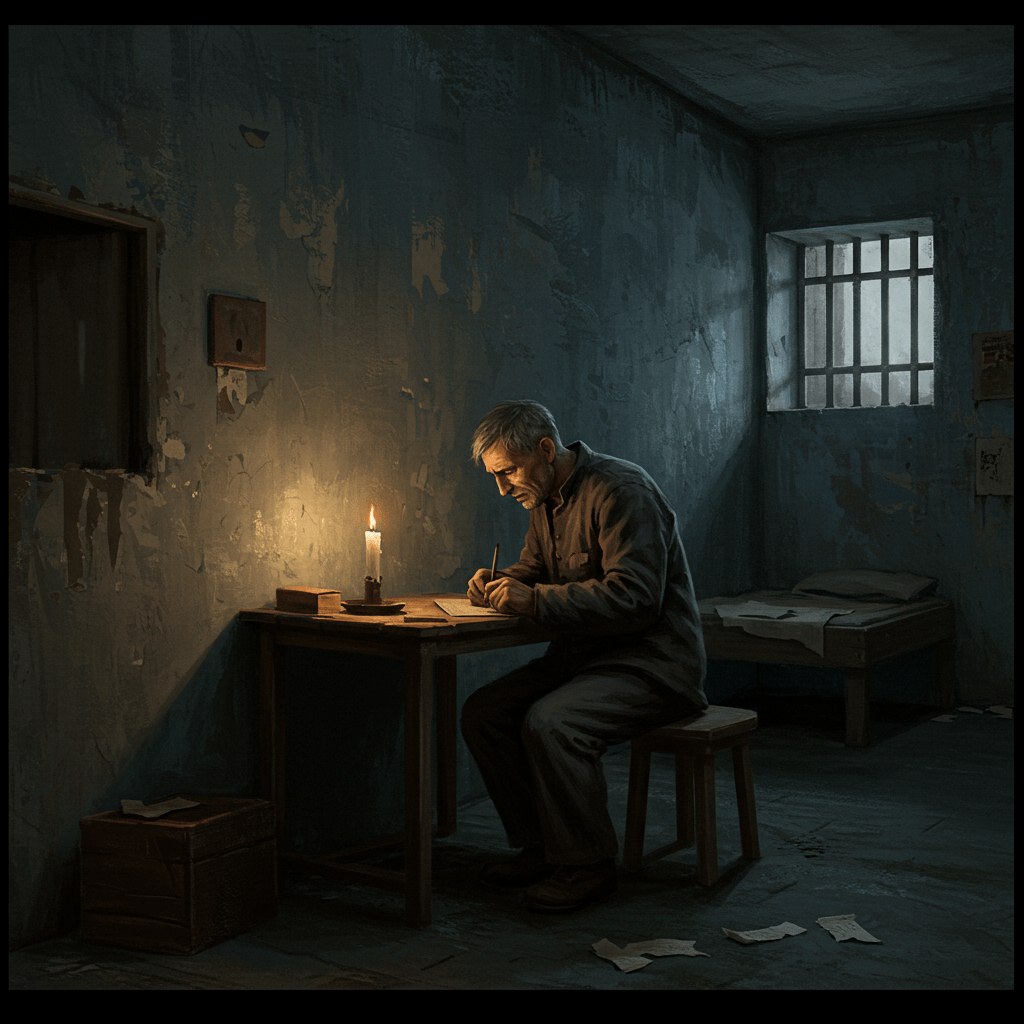

Les murs de pierre, épais et froids, respiraient l’histoire d’une souffrance silencieuse. Une odeur âcre, mélange de sueur, de chanvre et de désespoir, flottait dans l’air épais et stagnant des ateliers pénitentiaires. Des silhouettes fantomatiques, éclairées par la pâleur blafarde d’une aube hivernale, s’agitaient derrière les barreaux, des ombres condamnées au travail forcé, à une existence réduite à la répétition monotone de gestes mécaniques. Le XIXe siècle, siècle de progrès et de révolutions, cachait dans ses entrailles une face sombre, celle des forçats de l’ombre, des hommes et des femmes brisés par la loi et condamnés à la servitude dans les prisons de France.

Le soleil, rare visiteur de ces lieux clos, projetait des rais hésitants sur des visages creusés par la faim et le labeur incessant. Des mains calleuses, usées par des années de travail pénible, serraient des outils rudimentaires, façonnant le destin de ces âmes oubliées. Leur peine, invisible au grand jour, se déroulait dans un silence assourdissant, ponctué seulement par le grincement des machines et le bruit sourd des marteaux frappant le métal. Ces murs, témoins muets de tant de drames humains, recelaient une histoire encore à écrire, une histoire de survie et de désespoir.

Les Forges infernales

Les forges des prisons étaient des gouffres infernaux, où hommes et femmes étaient soumis à des conditions de travail inhumaines. La chaleur étouffante, la fumée noire qui emplissait les poumons, le bruit assourdissant des marteaux sur l’enclume… Tout contribuait à créer une ambiance cauchemardesque. Les condamnés, souvent affaiblis par la maladie et la malnutrition, étaient poussés à la limite de leurs forces, forcés de travailler de l’aube jusqu’à la nuit tombée. Leurs corps meurtris, leurs esprits brisés, étaient offerts en sacrifice sur l’autel du profit. Les gardiens, impitoyables et souvent corrompus, veillaient à ce que le rythme du travail ne faiblisse jamais. Chaque jour, c’était une bataille pour la survie.

Le Silence des Ateliers

Dans le silence assourdissant des ateliers de couture, de tissage ou de cordonnerie, se déroulait une autre forme de souffrance. Les femmes, victimes de la misère ou de la justice implacable, étaient condamnées à un travail minutieux et répétitif, qui rongeait leur corps et leur âme. Assises sur de minuscules sièges, leurs doigts agiles mais fatigués manipulaient aiguilles et fils, créant des vêtements ou des accessoires pour les riches, tandis que leur propre existence était réduite à peau de chagrin. Leur silence, lourd et oppressant, témoignait d’une résignation déchirante, d’un désespoir profond. Ce silence était cependant rempli d’une multitude de pensées, de souvenirs et de rêves brisés.

Les Enfants de la Prison

Le sort des enfants emprisonnés avec leurs mères était encore plus poignant. Déchirés de leurs familles, privés de leur enfance, ces petits êtres étaient contraints de travailler, de participer à l’effort collectif de survie. On les trouvait dans les ateliers, mêlés aux adultes, leurs petits doigts tentant de reproduire les gestes difficiles des plus âgés. Leurs regards, empreints d’une tristesse indicible, reflétaient la perte de leur innocence et l’horreur du monde dans lequel ils étaient plongés. Souvent, privés de soins médicaux, ils succombaient aux maladies, leurs petites vies s’éteignant dans l’ombre des murs de prison.

Les Murmures de la Rébellion

Cependant, même dans les ténèbres les plus profondes, l’espoir pouvait persister. La rébellion, silencieuse et sourde, pouvait jaillir de ces âmes brisées. Des actes de désobéissance, des murmures de protestation, des tentatives d’évasion… Tous ces gestes, aussi infimes soient-ils, témoignaient d’une volonté farouche de survivre, d’une résistance face à l’injustice et à la cruauté. Leur esprit, malgré la souffrance physique et morale, refusait de se soumettre totalement. Dans leur silence, se cachait une force incroyable, une volonté de s’accrocher à la vie, à l’espoir d’un avenir meilleur.

Les forges se sont éteintes, les ateliers se sont tus, mais l’écho de leurs souffrances résonne encore aujourd’hui. L’histoire des forçats de l’ombre, une page sombre de notre passé, nous rappelle la nécessité d’une justice humaine et équitable, une justice qui ne se contente pas de punir, mais qui cherche à réhabiliter et à réintégrer les individus dans la société. Leurs vies, même dans leur tragédie, nous rappellent la force de l’esprit humain et la nécessité de toujours lutter pour la dignité et la justice.

Le souvenir de ces hommes et de ces femmes, condamnés au travail forcé dans l’ombre des prisons du XIXe siècle, demeure un avertissement puissant, un témoignage poignant de la fragilité de la condition humaine et de l’importance impérieuse de préserver les droits fondamentaux de chaque individu. Leurs ombres, bien qu’effacées par le temps, continuent de hanter les murs de pierre, un rappel constant de l’horreur qu’il faut à tout prix éviter de reproduire.